Le neuroscienze possono dirci qualcosa dei film? / Cinema empatico

Neuro-mania / Neurofobia. Sono due titoli (il primo, a firma dello psicologo Paolo Legrenzi e del neuropsicologo Carlo Umiltà, apparso per i tipi del Mulino nel 2009; il secondo, pubblicato da Cortina nel 2013 dai neuroscienziati Salvatore Aglioti e Giovanni Berlucchi) che fissano gli estremi di un variegato spettro di reazioni che in questi ultimi anni hanno caratterizzato la risposta a una imponente messe di indagini sperimentali e di ipotesi epistemologiche rivolte in misura sempre maggiore ad ambiti non tradizionalmente esplorati dalle neuroscienze: l’estetica, l’etica, la teologia, l’economia… Tutto si può, in ultima analisi, spiegare col cervello. Nulla di quel che davvero conta in quel che siamo e facciamo può essere ricondotto al cervello. Ogni disciplina, se davvero vuole discendere ai fondamenti ultimi dei propri oggetti, deve attrezzarsi a comprenderne i correlati neurali e dotarsi del prefisso “neuro”. Nessuna disciplina che voglia appiccicarsi questo prefisso può sperare di sfuggire alla moda passeggera di un riduzionismo naturalistico che verrà presto smascherato come chimera neo-positivistica.

Le ingenuità e i rischi connessi a questi due massimalismi di segno opposto sono davanti agli occhi di tutti, e non c’è bisogno di scomodare l’“in medio stat virtus” per intuire che, da qualche parte in quello spettro e fra quei due estremi, ci può essere un punto di incontro e non di scontro: un punto che ci consenta di sottrarci a quella falsa alternativa che ci presenta da un lato il colonialismo aggressivo esercitato dalle neuroscienze (odierna koinè che metabolizza e riassorbe all’interno del proprio paradigma tutti gli altri saperi), dall’altro la fiera resistenza di questi saperi che difendono strenuamente la loro autonomia respingendo l’intrusione di risonanze magnetiche ed elettroencefalografie.

Da qualche parte nello spettro, sì; ma esattamente dove? Nel loro Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze (Raffaello Cortina, Milano 2015, pp. 318, € 25), Vittorio Gallese e Michele Guerra propongono un punto preciso, sul quale vale la pena di riflettere. Un punto in cui le neuroscienze possono dirci qualcosa (non tutto) dell’esperienza che facciamo guardando un film; ma anche un punto in cui il modo in cui si gira un film può dire qualcosa (non tutto) alle neuroscienze. Qualcosa, non tutto. Sembrerebbe un’aspettativa modesta: ma in quel qualcosa c’è molto su cui lavorare, da una parte e dall’altra. Il rapporto fra dare e avere è biunivoco, come biunivoco è lo scambio fra i due autori, entrambi dell’Università di Parma: Gallese, neuroscienziato, membro del team che ha individuato agli inizi degli anni Novanta i celeberrimi “neuroni specchio”, prima di approdare al cinema si era già cimentato in confronti molto produttivi sulle arti visive (con lo storico e teorico dell’arte David Freedberg) e sulla narrazione (con la teorica della letteratura Hannah C. Wojciehowski). Guerra, storico e teorico del cinema, autore fra l’altro di un volume su Stanley Kubrick.

Visto che parliamo di punti medi, cominciamo non dall’inizio, ma appunto dall’“Intermezzo” che più o meno alla metà del libro è proprio dedicato a Kubrick. Croce e delizia per le teorie degli stili cinematografici (un po’ come Picasso per gli stili pittorici), Kubrick cambiava stile per ogni film che faceva, saltando dalla fantascienza al noir, dal film di guerra all’horror alla rievocazione storica in costume. Una sperimentazione che riguarda insieme la radicalizzazione di un registro e di un canone e le potenzialità tecniche del medium filmico e dei dispositivi posti al suo servizio: il grandangolo di Arancia meccanica, lo zoom di Barry Lyndon, la steadicam di Shining, il carrello e la macchina a mano di Full Metal Jacket.

Ciascuno di questi dispositivi, correlati ai movimenti di macchina, modula al contempo la dimensione ottica della visione filmica e la tonalità emotiva dell’immagine, innescando differenti risposte nello spettatore, mosso e insieme emozionato (motion / emotion) da una relazione percettiva con quel che vede sullo schermo che innesca implicazioni motorie, psichiche e affettive. A ogni opzione tecnica, e alle variazioni possibili all’interno di ciascuna, corrispondono altrettante articolazioni del coinvolgimento empatico dello spettatore, che viene invitato dalla macchina da presa a installarsi in maniere differenti nello spazio della finzione filmica e a partecipare a differenti livelli alla storia narrata e mostrata, lungo un asse che si dispiega dalla fredda e straniante lontananza dello zoom all’indietro alla vicinanza immersiva consentita dalla macchina a mano e ancor più dalla steadicam.

È il paragrafo successivo, “Moving mirrors”, a indagare le implicazioni neurali di quelle differenti opzioni tecniche e della dialettica vicino/lontano, riportando i risultati di un esperimento condotto con elettroencefalogramma (EEG) ad alta densità al fine di misurare le risposte degli spettatori a una medesima scena (un attore posto di fronte a un tavolo impegnato ad afferrare una tazzina da caffè) ripresa in quattro modi diversi: con macchina da presa statica, con zoom in avanti, con macchina su rotaia, con steadicam indossata da un operatore che si avvicina alla scena. È in quest’ultimo caso che la corteccia motoria degli osservatori si attiva maggiormente, confermando la superiore capacità della steadicam di simulare il movimento naturale di un soggetto che si avvicina alla scena filmata, invitando lo spettatore a mettersi virtualmente al posto di tale soggetto.

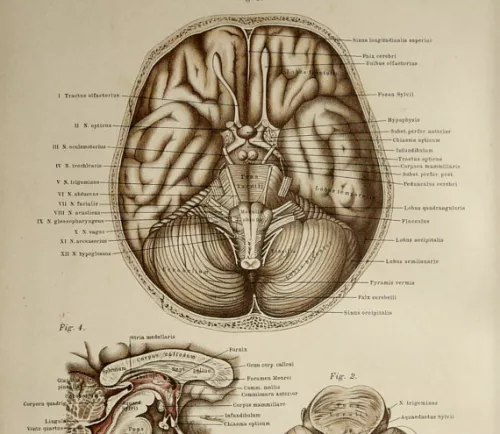

Mirror, simulazione, motricità, virtualità: siamo così introdotti, con questi concetti, al nocciolo della questione che sta al centro della relazione fra cinema (da kinesis, movimento) e neuroscienze come è declinata dalla proposta metodologica di Gallese e Guerra. Per conoscerne i presupposti teorici dobbiamo risalire al primo capitolo, che ci presenta il modello della «simulazione incarnata» (embodied simulation). La scoperta dei neuroni specchio ha riconfigurato la nostra comprensione dei meccanismi percettivi e motori e delle basi neurali dell’intersoggettività: comprendiamo l’altro e le sue azioni perché quando lo vediamo agire si attivano in noi gli stessi neuroni che si attiverebbero se compissimo in prima persona quell’azione. Vedere e agire (intimamente vincolati nel sistema visuomotorio del nostro cervello) costituiscono così i due pilastri solidali della nostra relazione all’altro fondata in quell’«a priori ultimo» che è il nostro corpo: embodiment non deve suggerire l’idea che qualcosa di pre-corporeo (mentale) finisca per assumere in un secondo tempo una dimensione incarnata; piuttosto, è l’originario sentire (verbo che impieghiamo tanto per le sensazioni quanto per i sentimenti) che precede le opposizioni mente/corpo, interno/esterno, e persino io/tu. Merleau-Ponty, filosofo che ha dedicato tutta la vita a decostruire questi e altri dualismi su cui si fonda una potente e millenaria tradizione metafisica, è non a caso uno dei referenti teorici privilegiati dell’embodied simulation, che più che essere un programma di naturalizzazione della fenomenologia si propone, all’inverso, di fenomenologizzare le neuroscienze. E di mettere a frutto una costellazione di ricerche che include le estetiche dell’empatia e Warburg, Münsterberg e le prime teorie psicologiche del cinema, la filmologia francese e i film studies anglosassoni, fino alla recente neurofilmology.

Se la simulazione incarnata è un primo momento in cui la visione comprendente si disaccoppia virtualmente dall’azione (capisco quel che fai perché il mio cervello attiva quei neuroni che “sparerebbero” se lo facessi anch’io: ma non sono costretto a farlo davvero anch’io per capirlo), la simulazione liberata è un ulteriore stadio di disaccoppiamento che viviamo nell’esperienza estetica, ed esemplarmente quando guardiamo un film: immobili nella nostra poltrona, sappiamo che è solo un film, che non ci può realmente toccare; sospendiamo temporaneamente la nostra presa sul mondo, “siamo liberi di amare, odiare, provare terrore, piacere, facendolo da una distanza di sicurezza”. Liberiamo per l’immaginazione energie altrimenti impegnate a gestire pragmaticamente il reale. Un’antica tradizione, che abbraccia la catarsi aristotelica e il naufragio con spettatore descritto da Lucrezio, viene qui confermata e rilanciata sul piano neurale.

Sulla base di queste premesse, i due autori muovono nei successivi capitoli a esplorare i modi in cui il cinema mette in opera tale simulazione liberata: dei movimenti di macchina (terzo capitolo) abbiamo già detto; non ancora dell’identificazione tra sguardo della macchina da presa e sguardo dello spettatore, promossa dall’inquadratura soggettiva (secondo capitolo), né delle differenti modulazioni offerte dai vari tipi di montaggio (quarto capitolo), o dalla stimolazione tattile che certi primi piani e lo sfruttamento della texture dell’immagine filmica rendono possibile (quinto capitolo). Capitoli molto ricchi, che possiamo qui solo nominare. Per concludere con un pensiero intorno al sesto e ultimo capitolo, aperto sul presente e sul futuro di un cinema che, per usare la definizione di Francesco Casetti, si “riloca” sulle nuove piattaforme e sui nuovi dispositivi portatili, e si confronta con tecnologie che implementano la manipolabilità aptica, l’immersività e l’interattività dei fruitori, sfidando quell’immobilità e inibizione dell’azione che erano proprie della tradizionale esperienza filmica nella sala cinematografica. E sfidando così, insieme, la stessa teoria della embodied simulation liberata.