Dell’infanzia resta il «gesto» / Cy Twombly, la caduta dell’antico

A un certo punto delle due settimane passate in Tunisia con August Macke e Louis Moilliet, nella primavera del 1914, scrive nel suo diario Paul Klee: «il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per sempre, lo sento. Quest’è il senso dell’ora felice: io e il colore siamo tutt’uno. Sono pittore». Anche per il suo maggior erede, Cy Twombly, decisivo è un viaggio in Nord Africa. Nell’autunno del ’52 sbarca per la prima volta a Roma, in compagnia di Robert Rauschenberg (che ha conosciuto due anni prima all’Arts Studentes League di New York, e col quale ha poi frequentato i corsi di Shahn, Motherwell e Olson al Black Mountain College); di lì passa in Marocco, dove resta un paio di mesi. In entrambi i casi, decisiva si rivela la ferocia calcinante della luce: che riduce forme e volumi, li fa precipitare a piombo, li assottiglia in ombre filiformi.

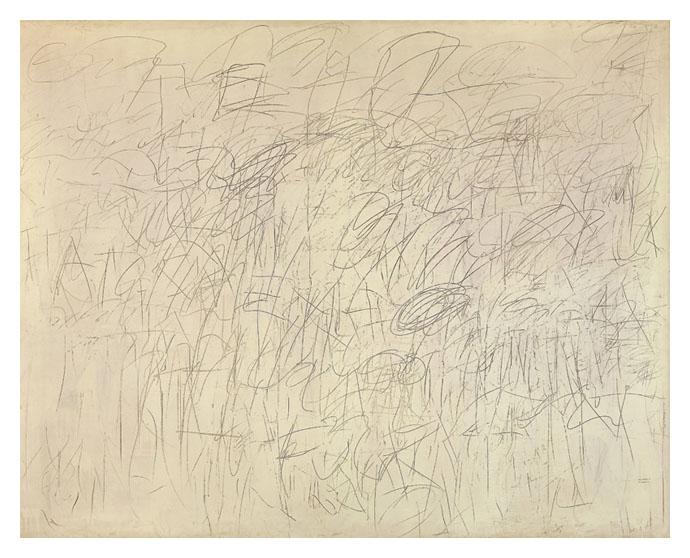

Per dirla con una delle tante memorabili osservazioni di Roland Barthes (nel dittico saggistico del ’79 – sapientemente sollecitato da Yves Lambert, gallerista parigino di Twombly – col quale s’inaugura la fortuna internazionale dell’artista: i due testi sono ora raccolti nel volumetto Cy Twombly, Seuil, pp. 64, € 10, ma erano già compresi nella terza serie dei suoi saggi critici, L’ovvio e l’ottuso, in italiano da Einaudi nell’85), è il sole africano a regalare a entrambi gli artisti il loro aspetto rarus: cioè, in latino, «ciò che presenta degli intervalli o degli interstizi, raro, poroso, sparso». Il loro primitivismo è di marca del tutto diversa, dunque, da quello sensuale e rapinoso di Picasso e dintorni: è un’arte del levare. Se Klee riduce la figura al suo diagramma infantile, il giro di vite di Twombly consiste nel farla sparire del tutto: dell’infanzia resta il «gesto», per dirla ancora con Barthes, cioè «la somma indeterminata e inesauribile delle ragioni, delle pulsioni, delle inoperosità che circondano l’atto di un’atmosfera». Il gesto noncurante di lasciare un segno – una traccia, dice Barthes –, di tracciare una scritta incerta sul muro per esempio; e, magari, di cancellarla subito dopo con un frego del polso.

Cy Twombly, Volubilis, 1953.

Di qui l’effetto di non finito – ancor oggi, a quanto pare, in grado di irritare taluni – che connota ogni opera di Twombly (significativo che nei suoi ultimi anni, per rimediare in vista di proprie importanti retrospettive alla scomposizione di alcuni suoi cicli – smembrati e dispersi dai loro possessori –, con molta naturalezza Twombly abbia rifatto alcuni propri lavori, risalenti anche a decenni prima). C’è una souplesse, in lui, che lo distanzia nettamente dalla disperata energia degli action painters – che pure tanto hanno contato, nella sua formazione (evidente per esempio l’influsso di Kline nei lavori realizzati al Black Mountain nel ’51, ma anche dopo, al ritorno dall’Africa). Sulla base della propria esperienza (dopo il decisivo viaggio in Giappone, cioè), Barthes insisteva su una componente orientale. Per lui ogni grafismo di Twombly era un satori, una sospensione e un’illuminazione; e citava la formula del Tao: «Egli produce senza appropriarsi, / agisce senza aspettare nulla, / compiuta l’opera, non si lega ad essa, / e perché non vi si lega, / la sua opera resterà». In verità i viaggi in Oriente di Twombly sono tardi, degli anni Novanta (anche se, testimonia Nicola Del Roscio, fra le letture importanti della sua formazione c’erano stati gli scritti dell’orientalista Ernest Fenollosa, che tanto avevano ispirato Pound), e alla base di questo atteggiamento va piuttosto riconosciuta la scelta di trasferirsi in Italia, a partire dal ’57. In tal senso la Roma di allora, quantum mutata ab illa!, bastava e avanzava.

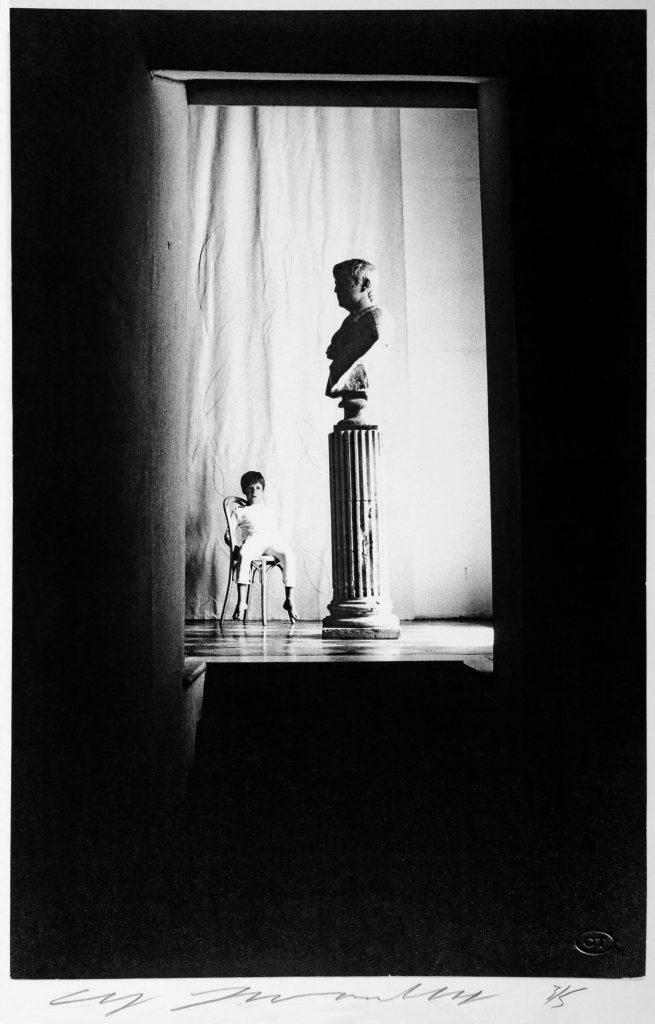

Cy Twombly nella sua casa di via Monserrato, ph di Horst P. Horst Vogue, 1966.

C’era pure un che di provocatorio, nei confronti dell’ambiente americano, nell’atteggiamento dandistico del Twombly che si fa fotografare da «Vogue» nella sua casa di Via Monserrato, tra antichi busti marmorei, perfettamente rilassato e tutto di bianco vestito a sua volta – luxe, calme et volupté – con l’aristocratica moglie Luisa Tatiana Franchetti sullo sfondo. Era il ’66, e in realtà il divorzio dalla scena di New York s’era già consumato due anni prima, col fiasco dei Nine Discourses on Commodus alla galleria di Leo Castelli. È un turning point, questo del ’64, su cui insistono diversi degli ottimi contributi raccolti nel catalogo della grande retrospettiva in corso fino al 24 aprile a Parigi, al Centre Pompidou (Cy Twombly, a cura di Jonas Storsve, catalogo Éditions du Centre Pompidou-Sieveking Verlag, pp. 320, € 50), imperniata su tre grandi cicli uno dei quali è appunto costituto da queste nove grandi tele su splendido fondo grigio (memori, ammetterà Twombly, del Bacon di quel periodo; gli altri sono Fifty Days at Iliam del 1972 e Coronation of Sesostris del 2000). Castelli stesso ricorderà quei lavori come «europeizzanti e preziosistici»: e tale resterà a lungo la percezione del “rinnegato” Cy, in madrepatria.

Dove sugli scudi, a quell’altezza, erano la Pop Art da una parte e il Minimalismo dall’altra: due indirizzi da lui parimenti distanti (al netto della stima reciproca con figure come Andy Warhol e Richard Serra).

Cy Twombly, Nine discourses on commodus, 1963 insieme.

Niente di più equivoco, in effetti. Non c’è nulla di preziosistico, niente di squisito in Twombly. Il risvolto nascosto e rivelatore, di quella gloria luce mattutina, sono le foto da lui scattate l’anno prima al figlio Alessandro: l’ambiente è lo stesso, ma siamo di notte. Anche il bambino è vestito di bianco, ma a piedi nudi (un dettaglio ricorrente nelle fotografie che ritraggono il padre), seduto scompostamente su una sedia, lo sguardo assorto e forse un po’ impaurito fisso sul busto in penombra, in cima a una colonna che troneggia al centro della scena.

Cy Twombly, Alessandro Twombly, 1965.

È un autoritratto ideale: infanzia “selvaggia”, molto americana (ricorda Storsve come di fronte al suo Apollo del ’63, a Paul Winkler che gli parlava ammirato di miti greci, rispondesse Twombly: «a Rachel e a me piaceva tanto andare a ballare all’Apollo Theater, a Harlem!»), che contempla la traccia – magari imponente ma sempre frammentaria, residuale – di una civiltà tanto immensa e gloriosa quanto, in sé, inattingibile.

Cy Twombly, senza titolo, Bassano in teverina, 1985.

È in questo atteggiamento che lo aveva ritratto Rauschenberg, nel ’52, in un’altra foto celebre: di profilo – lo stesso sguardo serio e intento, un quaderno di appunti nella mano stesa su un fianco – a contemplare il gigantesco dito alzato, unico ammonitorio resto della Statua colossale di Costantino nel cortile dei Musei Capitolini. Ed è proprio questo, direi, a fare dello sguardo di Twombly quanto di più fraterno e contemporaneo si possa oggi immaginare. Quello che aveva fatto spendere una parola profetica al mentore Charles Olson, al Black College nel ’51, quando aveva definito il poco più che ventenne Cy un «archaic postmodern».

Cy Twombly, Academy, 1955.

La grandezza sublime dell’antico trova nei quadri di Twombly la sua messa a terra: viene fatta precipitare, vertiginosamente, nella prosa del presente. Perciò quest’uomo sofisticato e tutt’altro che volgare non esitava a “sporcare” quell’immaginario, tanto nei modi della sua pittura (i freghi, le strisciate, le macchie) che col riportare, a fianco dell’onomastica più prestigiosa e delle più alate citazioni letterarie, parole del sermo cotidianus – o peggio. Per magari ambivalente irritarsi quando la cosa gli veniva fatta notare: racconta Storsve la sua reazione infastidita quando Kirk Varnedoe “scopre” la parola «FUCK», da quel momento inequivocabile, nel palinsesto di segni al margine inferiore di una grande tela del ’55, Academy. È la stessa four letters word che figura in un’altra opera dello stesso anno, Olympia, “scoperta” stavolta da Rosalind Krauss nell’allestire l’epocale mostra da lei curata insieme a Yve-Alain Bois, allo stesso Pompidou nel ’96, L’informe: mode d’emploi, e così da lei commentata nel volume omonimo (a cura di Elio Grazioli, Bruno Mondadori 2003): «scatologico, degradante, performativo, “Fuck Olympia” gioca sull’asse che lega questo ordine al suo lettore-spettatore» e, metalinguisticamente, «riguarda sia la donna (dea o prostituta), sia la pittura (quella di Manet e, per inferenza, quella di tutta una tradizione)».

Un’altra parola che si può leggere, nell’Olympia di Twombly, è in italiano «MORTE»: che per Krauss «prende un risvolto più aggressivo che funerario e commemorativo». Ora, è sintomatico che a bersaglio di quest’emblematica “sporcatura” della tradizione da parte di Twombly sia proprio l’opera di Manet che, nell’interpretazione di Georges Bataille (Manet [1955], Abscondita 2013), inaugura la modernità all’insegna dello scandalo («il primo capolavoro del quale la folla ha riso sonoramente»): dunque si tratta dell’aggressione a un’opera, a sua volta, aggressiva (nonché – come dice Bois, ricordando che fra i critici del tempo vi fu chi vide nell’Olympia di Manet un cadavere putrescente – una profezia di quella categoria dell’informe, in arte patrocinata proprio da Bataille): e in quanto tale già presa a modello, nel ’50, da Jean Dubuffet.

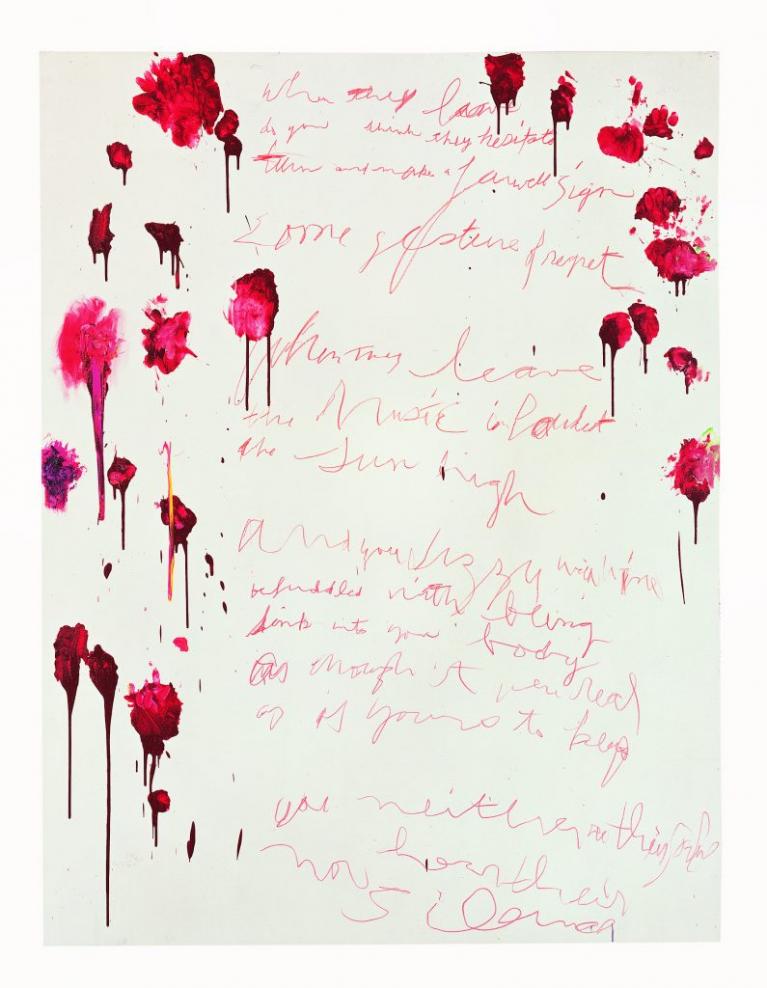

Non sorprende allora che un lettore attento di Bataille, Emilio Villa, abbia per tempo riconosciuto (anche se nel catalogo parigino, purtroppo, non vi si fa cenno) nell’«assalto al corpo pulito» (è ancora Krauss a parlare) di Twombly «un campo iniziativo»: uno spazio «sotto il tempo, giù (DOWN)», la cui «scrittura / germinante» vive della «corruzione / del mitologico» e «nello scatto che fende, che difende, che / offende» – per cui «per essa / nessuna lettura convenzionale è più pre-/vista o accettabile o augurabile». Sono frasi, queste, tratte dal testo in versi italiani e francesi pubblicato nel ’61 per la mostra di Twombly alla Tartaruga di Roma (e riportato nel ’70 nei mitici Attributi dell’arte odierna, ora a cura di Aldo Tagliaferri, fuoriformato Le Lettere 2008): proprio quando in parallelo entrambi, Villa e Twombly, lavoravano a quel campo iniziativo per eccellenza che sono, per la cultura occidentale, i poemi omerici. Se la grande versione villiana dell’Odissea (Guanda 1964; ora DeriveApprodi 2005) riuscì la prima – e resta tuttora l’unica – a restituire l’impianto “barbarico” e pre-classico del poema, finalmente sfrondato degli stucchi neoclassici come dal tedioso “traduttorese” novecentesco, Twombly si rivolge ancora a monte, ancora DOWN, insistendo a più riprese sull’Iliade. Prima del grande ciclo Fifty Days at Iliam, del ’77 (per la prima volta, al Pompidou, esposto nella sua interezza in Europa), già del ’64 è il più ristretto ciclo Ilium e del ’62, poi, sono due fra gli assoluti capolavori di Twombly: il “sangue alla testa” di Achilles Mourning the Death of Patroclus e l’“ira funesta” di The Vengeance of Achilles (in copertina al magnifico cataloghino della personale alla Tartaruga del ’63): immagine impressionante che esprime tutta la violenza primitiva, iniziativa dell’arcaico – e in cui subito si riflette, senza esitazioni, quella del presente. Esattamente come sarà, l’anno dopo, col ciclo su Commodo ispirato dall’assassinio di Kennedy (fa notare Nicholas Cullinan, nel suo eccellente saggio nel catalogo del Pompidou, che nove – come i grandi pannelli che tanto spiacquero ai newyorchesi nel ’64 – erano anche gli stills in sequenza, dall’ominoso filmato di Zapruder, che «Life» pubblicò all’indomani del fatto di Dallas).

Cy Twombly, The vengeance of Achilles, 1962.

In un già classico testo del 2006, Che cos’è il contemporaneo?, Giorgio Agamben riprende una categoria proprio di Barthes (ma desunta da Nietzsche), quella dell’intempestivo (o inattuale): contemporaneo è «colui che, dividendo e interpolando il tempo, è in grado di trasformarlo e di metterlo in relazione con gli altri tempi, di leggerne in modo inedito la storia, di “citarla” secondo una necessità che non proviene in alcun modo dal suo arbitrio, ma da un’esigenza a cui egli non può non rispondere». E si pensa davvero a Twombly, quando il filosofo aggiunge che «la via d’accesso al presente ha necessariamente la forma di un’archeologia». Non è un caso che a Twombly, proprio (in occasione d’una sua mostra all’American Academy di Roma, nel ’98), abbia lo stesso Agamben dedicato un breve e lampeggiante frammento, che il catalogo parigino opportunamente propone. Il suo titolo, desunto da Hölderlin, è Bellezza che cade, e fa riferimento al momento in cui «la parola, come arrestata a metà del suo slancio, mostra per un attimo non ciò che dice, ma se stessa», e si colloca nell’«attimo messianico […] in cui l’arte sta miracolosamente ferma, quasi attonita: a ogni istante caduta e risorta». Il tema è quello, inesauribile in questa sede, della scrittura – o sarà meglio dire, forse, scrizione – di Twombly: ossia del suo «campo allusivo», come dice Barthes, esitante fra senso e non-senso, forma e materia (alla questione è dedicata un’ampia monografia di Irene Jacobus, Reading Cy Twombly. Poetry in paint, Princeton University Press 2016, pp. 306, € 50, che analizza in specie le citazioni poetiche, di epoche distantissime, spesso riportate sulle tele di Twombly).

Cy Twombly, The coronation of Sesostris, part VI, 2000.

Cy Twombly, The coronation of Sesostris, part VI, 2000.

Più in generale però mi pare che Agamben, col suo cenno alla «decreazione», alluda a quella che qui ho definito souplesse di Twombly: alla noncuranza del suo «effetto mediterraneo», come lo chiama Barthes. Il quale evoca la Tyché, «l’avvenimento in quanto accaduto per caso». È l’hasard di Mallarmé (il poeta-chiave per Twombly), certo, che aveva trovato in area dada-surrealista un trattamento così diverso. Ma anche per il caso di Twombly vale l’etimo (ricordato una volta, a proposito di Dada, da Alberto Boatto) della caduta: intanto in senso tecnico (il dripping che Twombly eredita dall’action) e poi, soprattutto, temperamentale. Sempre Barthes evoca splendidamente «l’essenza di un oggetto», per esempio d’un paio di pantaloni: che non è «quell’oggetto inamidato e stirato appeso alle grucce dei grandi magazzini»; la sua essenza è nell’essere usato, e poi gettato: è «quel mucchio di stoffa caduto a terra, negligentemente, dalle mani di un adolescente, quando si spoglia, stanco, pigro, ozioso, indifferente». È tale gettatezza a fare il fascino unico e inimitabile (diceva a ragion veduta Barthes, che nella sua propria, tarda vocazione pittorica è a Twombly, proprio, che guarda con insistenza) di questa pittura. È nel suo cadere nella vita, che riconosciamo la nostra stessa natura di accadimenti.

Una versione più breve di questo articolo è uscita il 2 aprile su «Alias».