Dall'autore di Spillover / David Quammen, L’albero intricato

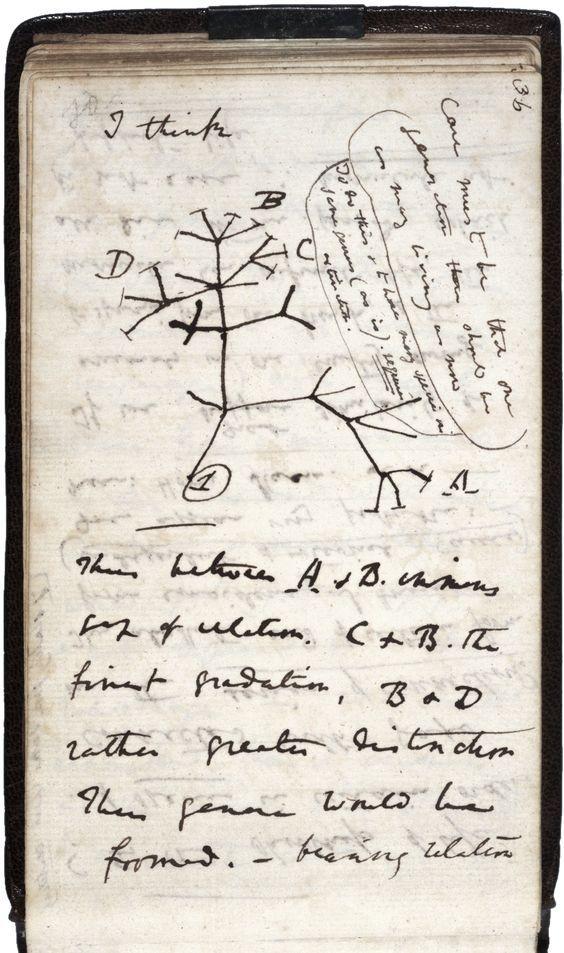

A partire dal luglio 1837, Charles Darwin tenne un piccolo taccuino, che etichettò con la lettera B, dedicato «all’idea più bizzarra che gli fosse mai venuta». Era un bel taccuino, adatto a un giovane di buona famiglia quale era Darwin: 280 pagine color crema, rilegato in pelle marrone. Non era un quadernetto usa e getta, quindi, di quelli dove appuntarsi velocemente un’idea e liberarsene dopo averla trascritta, usata o dimenticata. Il taccuino B era piccolo abbastanza da essere riposto in tasca e con un fermaglio metallico per tenerlo chiuso: era quindi anche un quaderno privato, se non addirittura segreto. Era il deposito dei pensieri e delle riflessioni che si agitavano in Darwin dopo essere tornato a casa dal viaggio sul HMS Beagle, un’esplorazione per mare e per terra durata quasi cinque anni: di fatto l’unico vero grande viaggio in una vita per altro agiata e sedentaria, ma sufficiente per innescare una catena di riflessioni così destabilizzanti da essere conservate, nella loro forma larvale, al sicuro in un taccuino segreto indicato dalla lettera B.

A pagina 26 del taccuino, Darwin traccia uno schizzo a penna, un grafo irregolare in cui alcuni rami sono più lunghi di altri, generano diramazioni e braccia di diversa direzione e importanza. Era questa l’idea più bizzarra che gli fosse mai venuta. Un albero.

L’albero intricato di David Quammen (Adelphi), come tutti i grandi libri, può essere letto in molti modi, perché tanti sono i libri diversi che contiene. Prima di tutto va letto nel modo in cui chiede esplicitamente di essere letto: L’albero intricato è il racconto di come sono stati scoperti i grandi domini della vita, con annessa domanda cos’è la vita, di come si disegnano gli alberi al tempo della filogenesi molecolare, e di come si trasmettono le informazioni genetiche, non solo per via “verticale”, ereditaria, ma anche orizzontale. L’albero intricato, però, può essere letto anche come un manuale di disegno, dagli schizzi sui taccuini alle infografiche computerizzate e interattive, una meditazione sul rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione, e di dove si ponga la verità tra questi due estremi. Può essere letto anche come una riflessione sulla vita delle metafore, su come si trasmettono dai campi specialistici alla cultura nel suo complesso, come le immagini culturali cambiano, si evolvono e influiscono sulle visioni del mondo di un’epoca. Ma può anche essere letto come un romanzo modernista e corale che riflette sul proprio farsi. Oppure, ed è forse la sua risonanza più oscura e perturbante, come un libro di filosofia weird intorno al concetto di individuo.

Torniamo per un attimo a Darwin. L’idea che sta prendendo forma sul taccuino B non è solo bizzarra. È (a dir poco) rivoluzionaria perché mette in discussione uno dei fondamenti della storia naturale e, in generale, del modo di concepire la vita fino a quel momento: la stabilità della specie. E quindi è un’idea anche blasfema: gli animali e le piante non sono forse immutabili, non sono stati creati così da Dio, nella forma e nell’aspetto che conosciamo? E comunque, anche quando ci si liberava di spiegazioni teologiche, rimaneva ferma l’idea di stabilità della specie. Le specie sono queste, sono date, definite e dalle frontiere chiuse, non cambiano nello spazio e nel tempo. L’osservazione e la riflessione, invece, fanno maturare in Darwin l’idea che non sia così: le specie cambiano, evolvono nel tempo. Il modo per render conto di questa varietà nello spazio e evoluzione nel tempo è disporre le specie su un grafico «simile a un corallo». Ma ci mise poco Darwin a capire che “corallo della vita” non faceva tanta presa come la metafora arborea. Ecco l’albero della vita.

In effetti corallo della vita sarebbe stato più coerente come similitudine (il corallo ramificato, che Darwin aveva visto nelle sue navigazioni sulla Beagle, ha il “tronco” morto, mentre sono vivi i morbidi polipi che vanno verso l’alto: così come le specie più antiche sono estinte) ma era non altrettanto efficace: quella dell’albero della vita è un’immagine ampiamente diffusa nella cultura occidentale e non solo. La si trova (ovviamente) nella Bibbia (Apocalisse, 22, 1-2) e (altrettanto ovviamente: tutto si ritrova sempre anche qui) in Aristotele, nella Storia degli animali, e da qui trasmigra nelle Grandi catene dell’essere medioevali. Ma in questi alberi (o scale o catene) non c’è una vera e propria evoluzione, c’è piuttosto un ordinamento, una progressione dal più semplice al più complesso, dal basso all’alto, dall’inanimato all’umano, dalla materia allo spirito, dalla Terra a Dio. Non vi era un pensiero proto-evoluzionistico: era semplice gestione dei dati.

L’albero della vita ripensato da Darwin in chiave evoluzionistica era invece un modo per rappresentare graficamente l’evoluzione storica delle specie, di come ognuna derivasse da un’altra e così via, sempre più indietro nel tempo, partendo dall’osservazione delle loro conformazioni corporee. Questa idea ne implicava anche un’altra, come un’ombra inevitabilmente creata dalla luce: che le specie si estinguessero. L’idea di estinzione è straordinariamente recente: che una forma di vita potesse estinguersi, che esistesse un passato vertiginosamente lontano popolato da creature ormai scomparse, inizia a farsi strada nella mentalità occidentale solo dalla fine del Settecento. Troppo poco tempo perché i nostri cervelli si abituino a fare i conti con un concetto così contro-intuitivo: un’altra delle cause della nostra “grande cecità”, per dirla con Amitav Ghosh, davanti al cambiamento climatico. O alla possibilità di una pandemia globale, se è per questo.

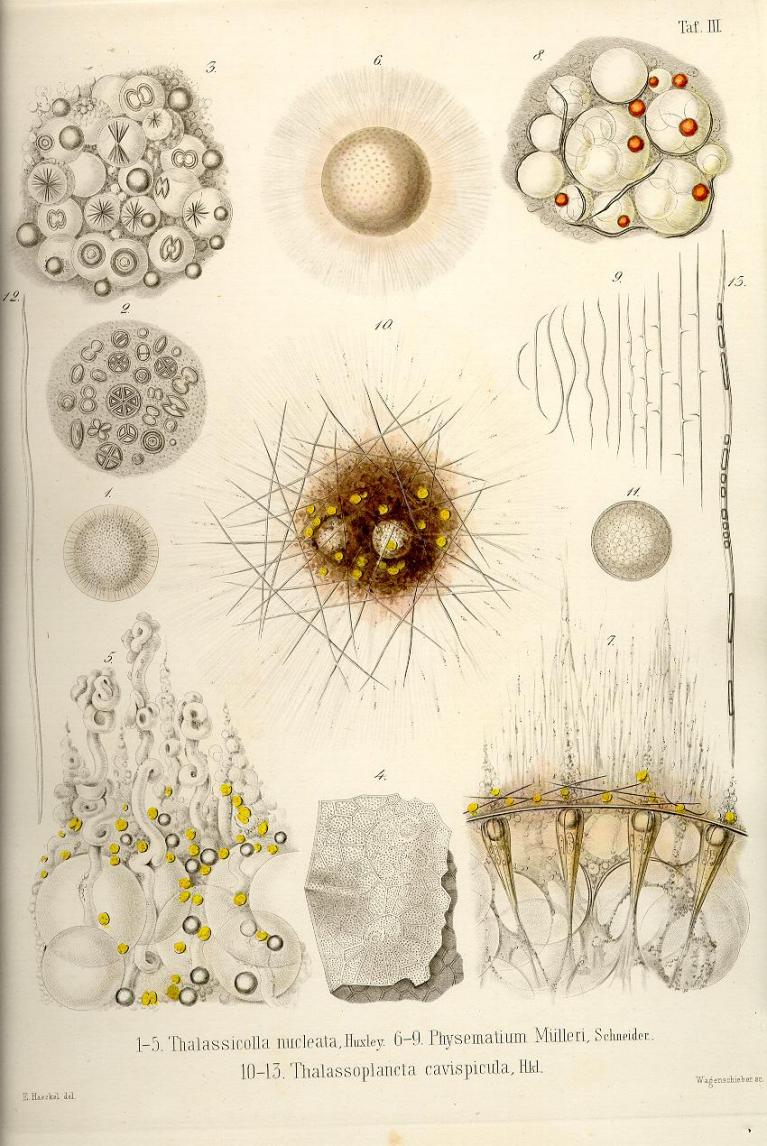

L’albero della vita ebbe una straordinaria fortuna culturale. Ancora oggi siamo circondati da rappresentazioni dell’evoluzione delle specie in forma di albero: da un grande tronco dipartono rami via via più piccoli man mano che si procede verso l’alto. Il fusto centrale si divide nei vari regni, ordini, classi, specie. Uno dei più influenti propagatori delle idee di Darwin fu una curiosa figura di artista-scienziato, lo zoologo tedesco Ernst Haeckel. Autore del libro Die Radiolarien, è probabile che, anche se non siete mai stati particolarmente interessati all’argomento, abbiate visto da qualche parte le sue splendide litografie di piante e animali, soprattutto di queste minuscole creature marine, i radiolari, che hanno la straniante bellezza dell’astronave aliena, sfuggenti messaggeri di mondi lontani. Haeckel, che ebbe una vita lunga e tragica ben delineata da Quammen in una delle tante “deviazioni”, dei tanti rami, del suo libro, è anche colui che ha coniato il termine ecologia o i cui studi sul feto hanno influenzato Freud.

Insomma, non poco del successo dell’albero della vita è dovuto anche alla bellezza estetica che tale rappresentazione può avere.

Solo che l’albero della vita è sbagliato.

C’è un’immagine (che nel libro di Quammen non è riprodotta, ma l’autore la descrive dettagliatamente) che è un po’ il punto di svolta. Fu pubblicata il 2 novembre 1977 sul «Times» e ritrae il biologo americano Carl Woese con i piedi sulla scrivania. Il titolo era: «Gli scienziati scoprono una forma di vita antecedente agli organismi superiori» e il testo annunciava che «gli scienziati che studiano l’evoluzione degli organismi primitivi hanno reso nota oggi l’esistenza di una forma di vita separata che è difficile trovare in natura». Quello che voleva fare Woese era «distinguere il corso degli eventi evolutivi profondi, la forma dell’albero della vita», a partire, e questa fu la sua grande intuizione, dalle prove codificate nell’Rna ribosomiale. Disegnare un albero della vita non più basato soltanto sulle somiglianze morfologiche, ma sulle tracce lasciate dai progenitori nel codice genetico delle specie successive. La filogenetica molecolare, cioè lo studio delle parentele evolutive che si basa sull’uso di molecole come prova, nasce da un “suggerimento” di Francis Crick, lo scopritore insieme a James Watson della doppia elica del DNA, che nel 1958 scrisse in un articolo che «tra non molto avremo una materia che si potrebbe definire “tassonomia proteica” [ciò che in futuro si sarebbe appunto definita filogenetica molecolare], lo studio delle sequenze amminoacidiche delle proteine di un organismo e la comparazione di queste tra specie diverse».

È a questo punto che entrano in gioco i batteri.

«La massa totale dei batteri supera la massa totale di tutti gli animali e le piante presenti sul pianeta. In una forma o nell’altra esistono da almeno tre miliardi e mezzo di anni e hanno esercitato una forte influenza sulle condizioni biochimiche in cui si è evoluta la maggior parte delle altre creature viventi. (…) Un unico tipo di batterio marino conosciuto come Prochlorococcus marinus, che fluttua liberamente nelle correnti oceaniche delle regioni tropicali e svolge la fotosintesi come una pianta, è probabilmente la creatura più copiosa sulla faccia della terra. Una fonte fissa la sua popolazione permanente a tre quadriliardi di individui. Un numero che scritto in cifre appare così: 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000».

Eccoci alle basi dell’albero della vita, nel punto in cui il tronco unitario si divide. Ai tempi di Woese si divideva in due grandi rami, quello degli organismi procarioti, cellule prive di nucleo (tipicamente i batteri), e quello degli eucarioti, le cellule dotate di nucleo che formano tutti gli organismi complessi compresi piante e animali (e quindi anche l’uomo). Studiando l’Rna ribosomiale di alcuni batteri, Woese scoprì un ordine di esseri viventi che non appartenevano né all’uno né all’altro gruppo: li chiamò archeobatteri.

Quanto basta per dare i primi colpi di accetta all’albero della vita. Ne seguiranno altri: quello decisivo sembra appartenere al registro della fantascienza più moderna, appena uscito dall’Area X di Jeff VanderMeer, dove le inquietudini lovecraftiane rivivono in chiave microbiologica. È l’endosimbiosi: l’ipotesi, ormai largamente accettata dalla comunità scientifica, che le cellule eucariote deriverebbero da una simbosi tra due organismi, siano il risultato della fusione di una cellula più piccola all’interno di un’altra. Nel tempo la più piccola, entrando in simbiosi con quella che l’ospitava, ne è divenuta un vero e proprio organo.

Il libro di Quammen è la ricostruzione di come l’albero della vita si sia progressivamente rivelato, dall’epoca di Darwin a quella di Woese e oggi, un albero così intricato da non poter più essere definito un albero. Lungi dall’essere quella lineare evoluzione dei rami verso l’alto che a livello popolare ancora si crede, l’evoluzione della vita è piuttosto simile a una rete in cui i rami si dividono cercando la luce in alto, certo, ma anche si incrociano orizzontalmente, si fondono, si nascondono l’uno nell’altro. Al punto da rendere impossibile parlare di albero: la vita è un fluire costante, dalle frontiere porose, mutanti, in costante trasformazione.

Casualmente negli stessi giorni in cui leggevo L’albero intricato, usciva un altro libro, apparentemente lontanissimo da quello di Quammen che però con quest’ultimo ha iniziato un fitto dialogo nella mia testa: o forse è iniziato un fenomeno di biblio-endosimbiosi tra i due. Tra l’altro, sempre casualmente (o forse per quella segreta saggezza editoriale a cui solo per umana ignoranza diamo il nome di caso), la copertina di Essere senza casa (minimum fax) di Gianluca Didino ha qualcosa che ricorda quella di Quammen: la stessa dominante rossa, i rami di un albero…

Eppure, a prima vista, non li si potrebbe credere tanto diversi. Quello di Didino è una riflessione sulla “stranezza” dei nostri tempi: lo fa usando come grimaldello teorico l’idea di weird, lo “strano perturbante”, familiare e alieno allo stesso tempo. Secondo Didino, forte della lettura di Mark Fisher, l’essenza del weird è il colare dell’esterno all’interno, il divenire poroso delle barriere, dei confini, delle mura di casa: Didino infatti sceglie la casa – giustamente: un punto di vista umano, quotidiano, letteralmente domestico – come metafora guida per osservare l’arrivo dell’estraneo, l’irrompere dello “strano” come cifra tanto ontologica quanto emotiva dei nostri anni. Che si tratti di terrorismo islamista, ondate di populismo accelerate dagli algoritmi di internet, migrazioni di massa o riscaldamento globale, l’impressione da cui parte Didino, è che l’«ambientazione familiare» del nostro mondo sta subendo l’irruzione violenta e improvvisa di un esterno incontrollabile. «Per Fisher, quella particolare categoria dello strano che è il weird si produce quando due entità che “non appartengono” alla stessa dimensione ontologica vengono in contatto, come capita nei racconti di Lovecraft in cui il mondo degli umani si confronta con entità mostruose e “indescrivibili” che provengono da un luogo assolutamente Altro (lo spazio interstellare, le viscere della terra, il tempo profondo)». In questo senso, allora, il weird è il lato perturbante, angosciante, “l’ossicino in gola”, del sublime dischiuso dalla scienza, dalla tecnologia, dall’accelerazione sociale dell’ipermodernità.

«La presenza dello strano, insomma, sembrava aver a che fare con lo stato di crescente insicurezza a cui era sottoposta la casa, sia concretamente (migrazioni, crisi abitativa, Brexit) che metaforicamente (la Terra come casa dell’umanità). Lo strano sembrava insinuarsi nelle nostre vite man mano che la casa, il luogo riservato all’intimo e al familiare, si indeboliva e veniva meno», scrive Didino. L’angoscia che provoca il weird di cui parlano Didino e Fisher è quella più profonda e definitiva: la perdita dell’individualità, il terrore per uno stato fusionale in cui cade qualsiasi barriera tra l’io e il mondo. Ma non è lo stesso tema che, a livello cellulare, in fondo affronta anche Quammen? Se c’è una domanda che serpeggia inespressa per tutte le 536 pagine dell’Albero della vita è proprio questa: cos’è un individuo?

«Una stima recente suggerisce che ciascun corpo umano contiene circa trentasette trilioni di cellule umane. Contiene anche circa cento trilioni di cellule batteriche», il che significa che il rapporto tra batteri e cellule umane, dentro il nostro corpo, è di tre a uno. Questi passeggeri, ospiti segreti del nostro corpo, possono appartenere a più di diecimila specie, mille solo nell’intestino. Poiché le cellule batteriche sono più piccole di quelle umane, il nostro microbioma costituisce dall’1 al 3 per cento della nostra massa. In un adulto di novanta chili, ci sono dall’uno ai due chili e settecento grammi di microbi, tra l’1,4 e 4,2 litri». (Su questo tema consiglio anche il libro di Ed Yong, Contengo moltitudini, La nave di Teseo).

Siamo composti di moltitudini, intere popolazioni ci abitano e ci definiscono, indirizzando le nostre scelte e comportamenti; e altre moltitudini le prendiamo a bordo, le ospitiamo lasciandoci trasformare da esse.

Leggendo Quammen non si può fare a meno di riflettere sulla vita delle immagini, delle immagini mentali e culturali: quella di albero della vita, appunto, che non ha più piena cittadinanza nel mondo scientifico ma ancora è ben “radicata” nella cultura popolare. Quanto ci mette un’idea a estinguersi?

E quanto impiega un’idea a diffondersi, a infettare un’epoca? Come fa a passare da un campo ristretto, specialistico, a indicare qualcosa d’altro, qualcosa che già esiste fuori ma che a un certo punto diventa visibile, conoscibile grazie a quella metafora, a quella immagine? Credo che non poco del fascino di L’albero intricato venga dal suo accompagnare il lettore incontro a un’idea che, in mancanza d’altro, potremmo definire insieme a Didino lo “strano”: la caduta del confine tra interno e esterno, il crollo della barriera che circonda l’individuo e che lo definisce come singolo; il mondo pre-darwiniano in cui le molecole della vita si mescolavano e fondevano, prive di pareti cellulari, miliardi di anni fa; la memoria genetica di altre specie, di altri ordini di viventi, che conserviamo nelle nostre cellule; i milioni di organismi che ci abitano e ci definiscono, forme di vita sconosciute, aliene eppure intimissime; l’alterità che ci attraversa e definisce là dove ci crediamo più noi, più individui, più singoli.

Come il linguaggio, direbbe Lacan. Sarà per questo che Didino scrive che «siamo costantemente osservati dallo sguardo alieno di un Altro animale, vegetale o tecnologico, che ci ricorda la nostra assoluta irrilevanza nell’ordine del cosmo». E prosegue: «Oggi, nella modernità accelerata, le nostre fragili case non sono più in grado di proteggerci dalle minacce dell’esterno. Di conseguenza viviamo sulla soglia in una pericolosa, scioccante intimità con le creature che si nascondono nel bosco. In questo stato di prossimità, in cui mondi diversi entrano in contatto, capitano “cose strane”». I libri di Quammen e Didino, allora, sono due tentativi – diversi – di restituire lo sguardo a questo grande occhio Altro “enorme” come un batterio. O come un virus.

L’irruzione di «cose strane» l’abbiamo vissuta durante la pandemia di Covid-19, quando qualcosa di invisibile ha prodotto delle conseguenze molto visibili, e un’entità microscopica proveniente dal cuore di un ecosistema ha fatto irruzione nelle nostre vite. Ma l’essenza del perturbante è che l’altro è già dentro di noi, è noi. Buon ultimo ce lo ricorda David Quammen: la barriera più ancestrale, profonda, intima, quella che più ci definisce come individui e come specie è la placenta. Ecco, studiandone il genoma gli scienziati hanno scoperto che proprio la placenta è il prodotto di un’invasione: la placenta è il lascito di un retrovirus che ha infettato i nostri progenitori milioni di anni fa e da allora è rimasto con noi influenzando la nostra evoluzione.

David Quammen, L’albero intricato, Adelphi, 2020. Traduzione di Milena Zemira Ciccimarra.