Elisabetta Benassi. All I Remember

“Collezionare fotografie è collezionare il mondo”, scrive Susan Sontag nelle pagine iniziali di On Photography. Collezionare fotografie equivale al tentativo utopico e un po’ folle di recuperare il passato mantenendolo artificialmente in vita, di salvarne tracce e residui attraverso un processo compulsivo di accumulo, conservazione e catalogazione. Lo strumento fotografico si rivela un alleato essenziale in quest’attività di salvataggio della memoria, poiché ha il potere di fissare e tramutare gli istanti storici, restituendoli sotto forma di oggetti fisici, leggeri, trasportabili, collezionabili. La fotografia rende quindi possibile la costruzione di un archivio potenzialmente infinito di eventi storici, pubblici e privati, illustri e insignificanti, e soprattutto alimenta l’illusione di possederli interamente, fisicamente e concettualmente. Il collezionista infatti non cerca solo di preservare la storia, ma di rintracciarne il senso seguendo il filo discontinuo dei frammenti raccolti.

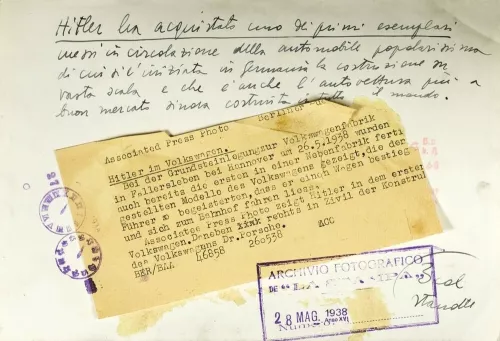

È forse proprio questo aspetto conoscitivo, talvolta viscerale e parossistico, ad avere fatto sì che il collezionare foto giocasse un ruolo sempre più rilevante nelle pratiche artistiche del Novecento. Paradigmatico di un siffatto interesse verso la raccolta, l’appropriazione e il riuso di foto trouvées è il progetto di Elisabetta Benassi All I Remember, presentato per la prima volta nel 2010 sotto forma di mostra e di libro: l’artista non fa, tuttavia, vedere il recto delle fotografie, il lato su cui si è impressa l’immagine, ma il retro, selezionato su un campione di esemplari recuperati attraverso un capillare lavoro di scavo negli archivi storici di fotogiornalismo di grandi agenzie e quotidiani (Publifoto,

Tale interesse verso le componenti materiali della foto implica una riflessione sull’attuale smaterializzazione dell’immagine fotografica, sempre più svincolata dalla fisicità del supporto, ponendo inevitabilmente la questione del concepire oggi un’opera che, viceversa, spinge costantemente il riguardante a prendere atto della natura oggettuale della fotografia, a interrogarla nei suoi aspetti fisici e tangibili. L’opera di Elisabetta Benassi è quindi sintomatica della presa di coscienza dell’obsolescenza del medium fotografico, generata dal trapasso dall’analogico al digitale. La distanza temporale ed ermeneutica, intercorsa da tale mutamento a oggi, consente a Benassi di relazionarsi alla fotografia analogica come a un reperto di un’era diversa, vicina eppure irrimediabilmente altra. Ed è da tale mutato orizzonte teorico che l’artista inizia un viaggio vertiginoso tra le pieghe della storia, selezionando il retro di fotografie riguardanti vicende note (il sequestro Moro, la morte di Giuseppe Pinelli, ecc.) e meno note (il letto di Hitler a Vienna, il party per gli orfanelli di Paul Getty, ecc.), ma inibendone la visione. A tale frustrazione dell’occhio – sebbene compensata come si è detto dalla spiccata visualità dei segni grafici e verbali – corrisponde un incremento esponenziale del potere evocativo di tali reperti.

Se in prima istanza davanti a All I Remember si può pensare a un ridimensionamento del ruolo dell’immagine a favore delle componenti linguistiche, in realtà a un’analisi più accorta appare chiaro proprio il contrario, ossia che la capacità dello spettatore di richiamare alla memoria tali immagini anche in loro assenza non fa altro che riconfermarne il potere e accreditarne la persistenza. Con questa opera Benassi rimette drasticamente in questione il rapporto tra foto e parola, rilevandone contraddizioni e frizioni. Quantunque nascosta, l’immagine in All I Remember è messa a nudo come elemento informazionale inscindibile dai contesti comunicativi che ne formano il senso. Legata a filo doppio alla parola che la esplicita, la foto si mostra per quello che è: un terreno di incontro e di scambio dove convergono scelte e interessi di soggetti diversi, spesso in concorrenza (il fotografo, l’agenzia, il giornale, ecc). La foto rivela la esistenza fragile e precaria di oggetto facilmente manovrabile e reinterpretabile a seconda delle circostanze e delle opportunità.

Nella cosiddetta civiltà delle immagini, sono proprio queste ultime a cadere sempre più spesso preda di mistificazioni operate attraverso la scrittura; distorsioni da cui trapela tutta l’ambiguità della relazione tra foto e parola, e che pongono immancabilmente l’accento sul potere ideologico del linguaggio stesso. Un potere che Roland Barthes ha individuato nella funzione di “ancoraggio” della didascalia che, apparentemente introdotta per esplicitare la foto, ne riduce l’intrinseca polisemia, bloccando la catena fluttuante dei significati per indirizzarne repressivamente il senso. In questa attenzione verso l’influenza esercitata dalle foto sulla coscienza e la memoria collettiva, l’opera di Benassi mostra un filo diretto che la ricollega alle esperienze delle neoavanguardie degli anni sessanta e settanta. Si pensi ad esempio a Linguaggio è guerra (1975) o Manipolazione di cultura. Manipulation der Kultur (1971-1976) di Fabio Mauri, entrambe fondate sulla messa in luce dell’autorità fatalmente dittatoriale del linguaggio, attraverso la ricerca e l’appropriazione di materiali fotografici pubblicati durante il regime nazionalsocialista, sistematicamente detournati dai montaggi, dai timbri o dalle didascalie politicamente orientate dell’artista. Si pensi ancora all’opera di Christian Boltanski o, come ha rilevato Andrea Cortellessa, all’Atlas di Gerard Richter.

Nonostante le possibili continuità, All I Remember altera drasticamente, e con modalità del tutto peculiari, il rapporto tra l’immagine e la sua ricezione, non soltanto per il ribaltamento letterale dalla foto, ma soprattutto perché da questo gesto discende un decisivo mutamento nella relazione tra immagine e spettatore. Quest’ultimo, infatti, è chiamato a esperire l’opera essenzialmente attraverso un processo mnemonico, che si lega indissolubilmente all’esperienza di vita del singolo. La mancanza del recto si traduce nella necessità di un surplus di immaginazione, che innesca un’operazione di scavo interiore, di dissotterramento di memorie, impressioni e sensazioni passate, senza la possibilità di scindere nettamente i ricordi legati a episodi privati e quelli relativi alla sfera pubblica. Tale processo mette in gioco l’individualità in modo profondo, avviando un intenso percorso à rebours, che sollecita l’insorgere di associazioni e nessi inediti, in cui storia privata e collettiva, passato e presente, ciò che è stato, che è, che poteva o che doveva essere si intrecciano inestricabilmente, senza soluzione di continuità.

All I Remember genera la consapevolezza che ogni ricordo sia strettamente individuale e la memoria collettiva, come nota Sontag, sia solo un falso mito al pari della colpa collettiva: “Quella che si definisce memoria collettiva non è affatto il risultato di un ricordo ma di un patto, per cui ci sia accorda su ciò che è importante e su come sono andate le cose, utilizzando le fotografie per fissare gli eventi nella nostra mente. Le ideologie creano archivi di immagini probatorie e rappresentative che incapsulano idee condivise, innescano pensieri e sentimenti prevedibili”. Benassi interviene in questo circolo, restituendo alla foto, attraverso il suo retro, il potere di condurre lo spettatore a ripercorrere privatamente le tracce della storia, contribuendo alla formazione di una coscienza individuale, non più eterodiretta.