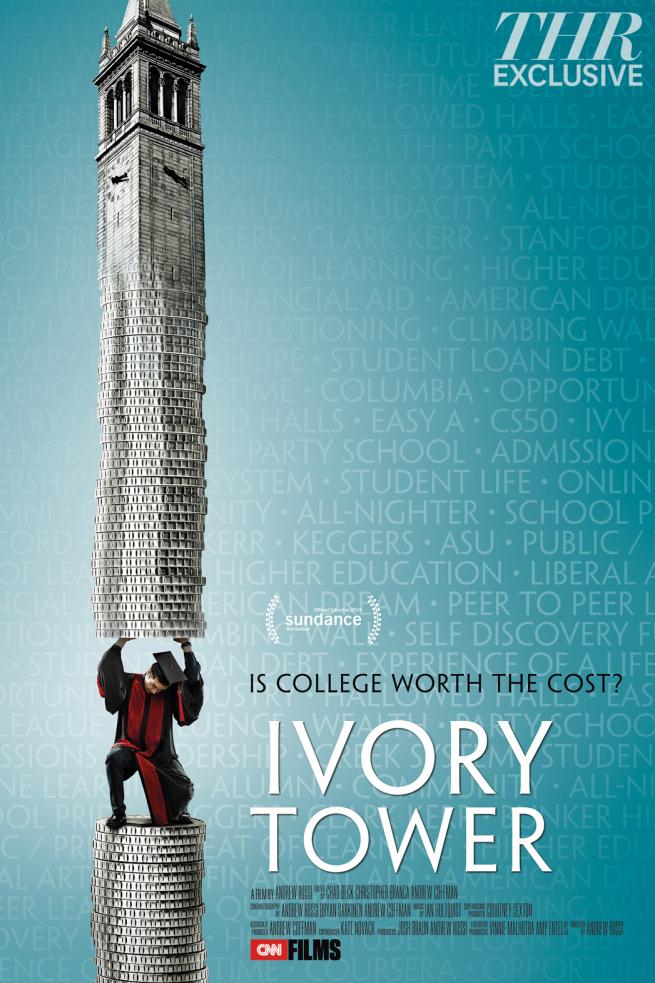

Ivory Tower. Che cos’è l’Università?

Che cos’è l’Università? Un recente documentario sullo stato dell’università americana – Ivory Tower – pone drammaticamente l’accento su come i campus universitari di molte medie e piccole università degli States durante questi ultimi anni abbiano trasformato il loro modello standard di riferimento. Stanno diventando sempre più dei parchi di divertimento per l’intrattenimento degli studenti piuttosto che luoghi d’istruzione e d’emancipazione – un modello insomma più vicino a Disneyland che a Harvard.

Se ne trae l’idea che l’università concepita come luogo atto a sviluppare quelle capacità d’immaginazione e di pensiero che ci rendono umani, in vista non solo dello sviluppo economico di un paese ma anche della realizzazione compiuta della democrazia e del rafforzamento dei valori che la fondano, stia venendo meno. Inoltre – e non da ultimo – l’università è anche il luogo dove ci si misura con se stessi, attraverso gli esami, il rispetto delle scadenze per le consegne, l’impegno nella scrittura di una tesi, la responsabilità nel finire un percorso. Ci si pone sotto il giudizio di altri. Dove, in ultima analisi, si cresce e si diventa persone consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti.

Questa metamorfosi non ha cause ideologiche ma materiali: le iscrizioni stanno inesorabilmente calando mentre le rette stanno aumentando e così le università in guerra fra loro cercano di accaparrarsi più studenti che possono offrendo loro ciò che a un adolescente, finalmente indipendente dai genitori, piace di più: feste, giochi, alcool. E sesso. Sempre più spesso gli studenti del primo anno spendono il primo semestre passando da una festa all’altra anziché sui libri. Con risultati devastanti agli esami e alto tasso di abbandono al primo anno. Le autorità accademiche sono sempre più permissive circa la presenza massiccia di alcolici ai party e, ovviamente, chiudono un occhio sul conseguente abbassamento dei freni inibitori. Purtroppo quello che passa come divertimento, e che decenni fa prendeva il nome di liberazione sessuale, ha aumentato il numero degli stupri nei college – una questione divenuta davvero seria.

Ho affermato che questo cambiamento ha delle cause materiali e concrete. Il documentario discute, infatti, dei costi ormai proibitivi delle iscrizioni e dell’indebitamento degli studenti americani che ormai ha superato quello delle carte di credito. Un debito che difficilmente un neolaureato ormai è in grado di ripagare, poiché l’attuale crisi economica rende difficile trovare un lavoro anche con una laurea in tasca. Si ritorna così a casa dai genitori a occupare la propria stanza che si era lasciata con tante belle speranze e in cui si rientra con il morale a pezzi e sulle spalle un conto salato da pagare alle banche. Parliamo di cifre a cinque zeri. Ci si chiede sempre di più se il gioco vale la candela. Inoltre, per finanziare nuovi centri sportivi, piscine, dormitori sempre più high-tech, le università tagliano la spesa del costo degli insegnanti. L’80% del sistema educativo universitario americano è retto da precari; ottenere un posto con tenure – ossia una posizione permanente – è divenuto un miraggio. Questo ha chiaramente una ricaduta diretta sulla qualità dell’insegnamento e sul senso stesso di questo mestiere.

In Europa è diverso, perché il conto del costo dell’università lo paga lo Stato, ma gli effetti sembrano gli stessi. Il risultato è una sfiducia diffusa sul sistema educativo universitario; sempre più giovani, americani ed europei, decidono di non iscriversi all’università ritenendola costosa e inefficace. Soprattutto a fronte di esempi come quelli di Mark Zuckerberg, il quale ha fatto fortuna lasciando Harvard per fondare la propria azienda. Insomma, coltivare se stessi non paga. Benché le statistiche dicano il contrario, la percezione generale è scettica sul ruolo positivo della formazione universitaria sul mondo del lavoro.

Questa crisi ha investito persino la Ivy League, la lega delle otto università più antiche e d’élite degli Stati Uniti, fari della ricerca mondiale. Recentemente William Deresiewicz, dalle pagine de The American Scholar (“The Disadvantages of an Elite Education“) e poi su New Republic (“Don’t send your kid to the Ivy League”), ha invitato apertamente i genitori a non inviare più i propri figli nelle università della Lega dell’edera poiché ne escono come zombi. Un attacco duro e polemico a un intero sistema educativo che ha sollevato una serie di risposte. Deresiewicz discute le sue tesi in modo più esteso nel suo libro Excellent Sheep: Thinking for Yourself, Inventing Your Life, and Other Things the Ivy League Won't Teach You (2014).

Non è soltanto l’esistenza dell’educazione umanistica a essere minacciata – come la filosofa Martha C. Nussbaum ha denunciato nel suo libro Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica (Il Mulino, 2013) –, ma il senso stesso dell’università. Questa « crisi silenziosa » di cui parla Nussbaum, su cui nessuno pone un riflettore, investe e si protrae in ogni dipartimento. Se, per l’assenza di cultura umanistica, accadrà che, come osserva Nussbaum, «i paesi di tutto il mondo ben presto produrranno generazioni di docili macchine anziché cittadini a pieno titolo, in grado di pensare da sé», lo scenario per le generazioni future sarà ancor più temibile se sarà l’università stessa come istituzione a essere ridimensionata nel suo ruolo, fino – perché no ? – a scomparire. In fondo l’università è un’istituzione storica. Se non vi sono più studenti, perché mantenere aperta un’università ? È dunque possibile che il suo ciclo sia giunto alla fine. O comunque che l’università come noi la conosciamo e la concepiamo – un’istituzione nata in Europa nel Medioevo – abbia ormai fatto il suo corso.

Tuttavia la domanda che ci dobbiamo porre è il costo di ciò per la democrazia. Io credo che sia un costo alto, un problema cui tuttavia non si può rispondere conservando l’università così com’è. Ho detto che l’università è un luogo d’emancipazione, di sviluppo d’immaginazione e di pensiero. Questo perché l’università permette un sapere critico, porsi domande che non hanno una risposta immediata e che – spesso – non mostrano un repentino profitto. Non sto difendendo l’idea che la cultura ci renda persone migliori, come fa Nussbaum – vi erano università di grande tradizione anche nella Germania nazista. Sto dicendo che questa crisi e trasformazione dell’università che parte dagli Stati Uniti e che investirà presto anche l’Europa – esattamente com’è accaduto con la bolla immobiliare – ci chiede di riflettere su cosa oggi sia e cosa vogliamo che diventi l’università in una società democratica e in un’economia di sviluppo avanzato.

Il Leviatano di Hobbes – il testo fondamentale della filosofia politica moderna – si apre con un’analisi di due facoltà del pensiero: la sensazione e l’immaginazione. Se gli individui che formano uno Stato sono esseri pensanti, occorre un luogo dove il pensiero possa nutrirsi e svilupparsi liberamente per garantire a uno Stato di crescere e prosperare, un paese dove la maggior parte dei suoi cittadini possa condurre una vita dignitosa e felice (assumo che nessuno ritenga in modo sensato il regresso, l’impoverimento e l’ignoranza come valori). Il mio argomento non è dunque da «anima bella», ma utilitarista: l’università contribuisce al bene comune, in tutte le sue parti, non solo allo sviluppo della persona. È possibile – e auspicabile – che essa vada ripensata, ma è impensabile che essa possa scomparire come vestigia di un tempo remoto e ormai superato.

Leggi anche:

Mario Barenghi, Il pasticciaccio brutto della formazione degli insegnanti