Paesaggi e prose di Italo Testa / Teoria delle rotonde

Già con titolo e sottotitolo Italo Testa incuriosisce il lettore, suggerendogli una prima riflessione. Teoria delle rotonde. Paesaggi e prose (Valigie Rosse, 2020) a ben vedere contiene due coppie di concetti non perfettamente integrati. In che cosa consiste una riflessione teorica sulle rotonde stradali? Ma soprattutto: in che senso un “paesaggio” può essere messo sullo stesso piano di una “prosa”? Un’etichetta tematica (e pittorico-fotografica) come può unirsi, non gerarchicamente, con una generalissima definizione formale (e linguistico-letteraria)? Visto dall’esterno, il volumetto è in effetti composito, e la stessa pratica della prosa che lo caratterizza si declina in un’ampia varietà di realizzazioni. Se ne possono contare sei diverse: cioè tante quante sono le sezioni verbali dell’opera, divisa in sette capitoli. Al centro, infatti, la quarta parte è un omaggio puramente visivo a Luigi Ghirri, consistente in una serie di fotografie scattate dall’autore e rielaborate da Riccardo Bargellini. Tra l’altro, si tratta di un capitolo “bianco”: essendo il suo contenuto, per così dire, de-localizzato, poiché le foto hanno lasciato le pagine di loro spettanza per distribuirsi lungo tutto il libro.

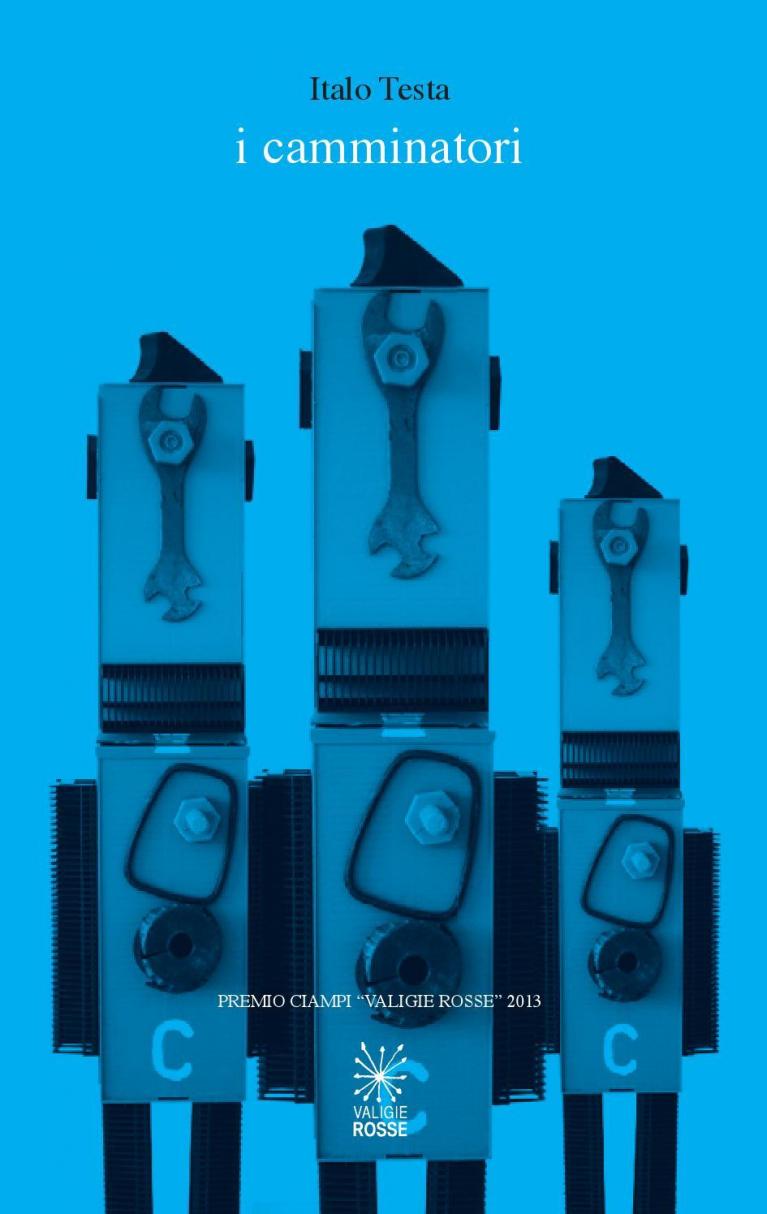

Attenzione, però. L’integrazione iconica così realizzata è solo residualmente concettuale. Anzi, le fotografie di Testa portano con sé una forte carica tematica, e persino allegorica. Il tema è quello, declinato più volte negli anni dall’autore, della pianta infestante conosciuta in Italia con il nome di ailanto. Flagello botanico, vero o presunto che sia, che si accanisce a colonizzare terreni incolti, interstiziali, soprattutto ma non solo cittadini, rendendosi particolarmente visibile lungo le ferrovie; ma riuscendo anche ad abbellire – ove assecondato – aiuole e giardini di città. Che per l’autore (e per i suoi affezionati lettori, quorum ego) questa dell’ailanto sia diventata una lucida ossessione, è qualcosa di più di un dato di fatto. Un aspetto almeno di questa storia è stato chiarito circa otto anni fa, quando Testa diede alle stampe il poemetto I camminatori, ospitato anche allora da Valigie Rosse. L’ailanto incontrava, almeno idealmente, il suo omologo umano: i camminatori, in quanto individui alieni in perenne movimento sullo sfondo di una realtà cittadina per lo più periferica. Tra l’altro, l’instancabile ed entropico agitarsi di quelle figure era assecondato da una specie di ostinato impulso ritmico.

E se, insomma, ci chiediamo a chi o a che cosa corrispondano il camminatore e l’ailanto – in quanto esistenze capaci di manifestarsi là dove nessun altro vorrebbe vivere, e caratterizzate da una mobilità e invadenza difficili da arrestare –, la risposta non è proprio difficile. Ma sto correndo troppo, e in gioco, dalla parte di questi Paesaggi e prose, c’è molto altro. Intanto, un paio di conferme. Le prime due parti fanno riferimento, nell’ordine, a una fenomenologia delle recinzioni e delle griglie, e poi appunto a un discorso sulle rotonde. Da un lato è vagheggiato “un saggio sull’Italia / contemporanea” (p. 11) preoccupata in tutti i modi di difendersi e proteggersi, dall’altro sono sottolineati due fattori dinamici e spaziali: quale nuova forma di movimento viene messa in gioco dalle rotonde; quale nuova spazialità “stanziale” può essere prefigurata. Nessuno – ci ricorda Testa – occupa i terreni illusoriamente ameni e decorativi delle rotonde, “salvo una volta • a parigi • la tenda • di un sans-abri • accampata • nello spazio morto •” (p. 31). Però, il tema “locale” prevalente nel libro è soprattutto l’altro, connesso a un paesaggio colto in movimento, attraversato da un’agency indifferentemente umana o artificiale.

La realtà planetaria modificata dai movimenti inanellati degli autoveicoli introduce al “cuore” di Google, a una visione possibile della terra che addirittura prelude all’inabissamento simbolico della “turritopsis nutricola”, la cosiddetta medusa immortale, che nel suo ciclo vitale alterna un’esistenza di polipo a un’esistenza di medusa. E c’è un altro movimento falsamente tautologico che Testa mette a fuoco: quello della traduzione. Uno stesso brano successivamente trasposto in diverse lingue, in modo automatico, produce una godibilissima macchina di distruzione dell’io: l’occhialuto e occhiuto translator finisce addirittura per inventarsi un noi dove c’era solo la prima persona; e proprio in conclusione di testo ci delizia con un “che dovrei fare non, non, la fiducia noi, io” (p. 63), a rendere un originale e sempliciotto “che ci stavo a fare, no, credimi, non ero io” (p. 55).

Curiosamente, ma forse non troppo, questa ossessione per la circolarità, per i (falsi) loop spaziali ed esistenziali, trova una specie di compimento in un tipo di azione in dialetto piacentino detto busslàn. A Castell’Arquato, piccola patria dell’autore, le provinciali vasche sono appunto sostituite da un ozioso girare in tondo “a ciambella” (busslàn). E sarà uno strano movimento di esplorazione di qualcosa di non visto e poi scoperto (cfr. Avanti e indietro); ma anche e soprattutto (le due parti intitolate Busslàn) di una specie di regressione linguistica, all’insegna di una pronuncia memoriale in italiano “dell’uso medio”, per cui possiamo leggere: “a Castell’Arquato c’è un mio amico che se lo vuoi andar a trovare devi prendere appuntamento al bar Papana” (p. 84).

Se dovessi scommettere su una possibile interpretazione di queste insistenze – sulla fisionomia del frattale che vediamo definirsi nel corso dell’opera – punterei sue due grandi questioni, alluse nelle parti conclusive. La nozione di biometria, per un verso, e per l’altro i concetti correlati di memoria e di dimenticanza. Quella delle biometrie è una pratica cara all’autore, che una raccolta con quel titolo aveva pubblicato nel 2005. Quasi inutile dire che, fra le tante implicazioni, ci sono quelle, foucaultiane, della biopolitica e dell’eterotopia. In generale, Testa è sensibilissimo alla misurazione, alla messa in forma della vita e del pensiero, da parte di un dispositivo vincolante anche se non – necessariamente – ereditato. La poesia, ci viene detto a p. 118, consiste in “fossili biometrici”, somiglianti di fatto a dischi volanti “che spesso nascono in transito da un luogo all’altro”, compiendo un viaggio che può trasformarsi in una “memoria d’ostilità immagazzinata in forma compressa anche negli altri luoghi dove [la memoria] trascorre”. E insomma (ma molte ancora dovrebbe essere interpretato) il movimento innesca una temporalità, una memoria; che tuttavia è contraddittoria, in quanto condizionata dall’ostilità, da una connotazione aggressiva.

Alla pagina successiva, a chiudere il libro, viene espressa una curiosa alternativa, in forma di polarità o forbice tra cui fare spola: una provocatoria “promessa di smemoratezza”, versus il “rinvio a una memoria anteriore”. Fare “esperienza dei luoghi” significa, appunto, collocarsi dentro questa “indecisione”. Il tempo che la spazialità di Testa reclama confligge con una visione storicistica, e si confronta con un doppio limite (un passato intemporale, un futuro oblioso).

In realtà, il critico orgogliosamente ancorato alla diacronia, per lo meno, delle forme e delle poetiche crede di cogliere nel lavoro di Testa un intervento tempestivo e puntuale dentro una realtà poetica che in Italia negli ultimi vent’anni è andata incontro a una velocissima (ma quasi non registrata dai critici) trasformazione. L’ibrido – di nuovo! – spaziale che è costituito dalle prose con cui qui ci confrontiamo allude al bisogno di una misura esatta, che però non potrà più darsi una volta per tutte e in modo automatico come avveniva nel passato, nella cosiddetta “tradizione”. Ma che tanto meno può manifestarsi nella maniera “espressiva” e soggettiva del grande retaggio libero novecentesco, né nella prassi concettuale che oggi è sempre più spesso proposta dalle scritture di ricerca. Un punto di contatto con la prosa in prosa è visibile, certo, ma dalle parti soprattutto di ciò che di quella poetica ha brillantemente restituito Andrea Inglese, sulle tracce almeno in parte di Jean-Marie Gleize. Ma anche rispetto a questi modelli, i “paesaggi e prose” con cui abbiamo ora a che fare sono molto più sostanzialisti, reificati, molto più ancorati a un bisogno positivo di senso.

In definitiva, la ritmica o metrica in movimento della poesia di Italo Testa implica un consapevole collocarsi con precisi vincoli nel luogo particolarissimo della pagina in prosa, per dire dei luoghi del mondo, andando alla ricerca di ciò che sfugge a ogni via diretta, frontale, progressiva, e a ogni idolatria della “voce” come istanza enunciativa. Nello spazio di Testa, semmai, si tratterà di non-voci, di voci azzittite o sfigurate (ailanti, meduse, testi corrotti...), a cui il libro cerca di offrire un segno tipografico, un’icona, e magari anche un “campionamento” digitale, perché ne sia notificata l’istanza. Si tratta di un agire costruttivo, a sostegno di segnali confusi che hanno bisogno di interpretazione; e insieme della definizione di una temporalità (tra oblio e archetipo) non facile ma, in prospettiva, sempre più necessaria. Infine: si tratta anche del bisogno di una politica? C’è molta utopia poetica in questi non-versi scritti all’insegna dell’eterotopia. E anche per questo li riteniamo importanti e utili.