La poesia che (non) insegna / La prima guerra mondiale di Andrea Cortellessa

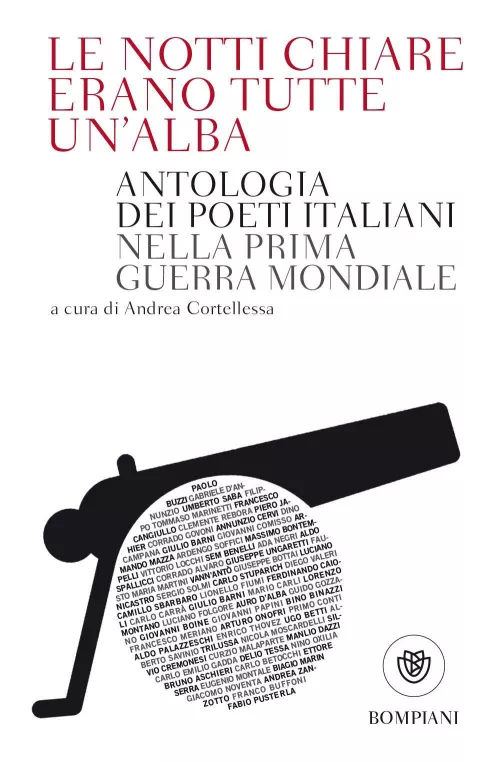

A vent’anni dalla sua prima uscita, Bompiani ripubblica il libro di Andrea Cortellessa, Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella prima guerra mondiale (nel 1998 era stato edito da Bruno Mondadori con una prefazione di Mario Isnenghi). Si tratta di un’edizione notevolmente ampliata e aggiornata, e non solo per ragioni di canone (autori e testi aggiunti) o bibliografiche. Cortellessa si impegna a fare il punto su una serie di questioni storiografiche che vanno ben al di là di un orizzonte letterario, e comportano una rilettura complessiva delle ricerche sulla prima guerra mondiale. Il particolare – la poesia – riesce a fare luce su una totalità di fenomeni extraletterari.

Ma andiamo con ordine. Non c’è dubbio che un intento del genere caratterizzava anche la prima edizione. Ne faceva fede la sofferta e decisamente irrituale prefazione di Mario Isnenghi: che da un lato appariva ammirato nei confronti di quel giovanissimo e bravissimo studioso, ma dall’altro lato era insospettito dal fatto che una tesi forte – di natura, diciamo, risolutamente pacifista – mettesse in discussione le acquisizioni di una storiografia che negli anni Sessanta lo stesso Isnenghi aveva inaugurato. Anche la dicitura “antologia dei poeti italiani” andava fin dall’inizio stretta al libro, se non altro per la notevole presenza (tema carissimo a Cortellessa) dell’opera di Carlo Emio Gadda, che poeta è stato solo di striscio; e anche per l’apertura a un orizzonte letterario internazionale. Ma, soprattutto, Cortellessa era ed è attento a seguire fili genealogici, connessioni apparentemente impensate: come quella – per fare un solo esempio – che si realizza nel capitolo dedicato alla Guerra-percezione, dove, intorno all’annientamento del soggetto da parte di Giuseppe Ungaretti e all’atonia di Camillo Sbarbaro, si definisce una costellazione di riferimenti tematici culminanti nella lucida contrapposizione ‘guerra cancellata’ / ‘guerra vista con percezione superumana’. A garantire la compattezza dell’operazione agiva una categoria, quella dell’“autenticità involontaria”, teorizzata da Andrea Gibelli, vale a dire la capacità del testo letterario di spingersi oltre propri limiti, per esprimere – una volta che sia stato percorso retrospettivamente – valori e significati figurali, anticipatori di realtà più sfaccettate.

Tale intento è appunto ripreso e amplificato con forza nella nuova edizione. Ma con un di più di apertura pubblica, attualizzante. Cortellessa arriva a polemizzare in modo diretto con lo stesso Isnenghi (e con Giorgio Rochat), rimproverandogli un abbandono degli originali intenti demistificatori. Isnenghi si sarebbe riconciliato con il mito della grande guerra, recuperandone contenuti ritenuti positivi, o vissuti come tali dai protagonisti. Nelle soggettività degli scrittori e intellettuali partecipi di quell’immenso racconto di guerra sarebbe cioè presente qualcosa di utile, che lo storico deve restituire attraverso una forma di paradossale identificazione. Operazione, questa, che con ogni evidenza è il perfetto opposto di un’azione demistificante. Come se l’amore per la guerra, l’attrazione della violenza fossero in sé portatori di messaggi praticabili, addirittura costruttivi, da cui è sempre necessario ripartire (queste idee erano state esplicitate nella ristampa 2005 di un libro di Isnenghi, Le guerre degli italiani).

Il nodo è decisivo, in particolare in questo crucialissimo 2018, in cui siamo quasi costretti a triangolare la mitologia del 1918 con quella del 1968. La questione, la ferita rimasta aperta, è sicuramente quella della violenza. Vediamo la risposta di Cortellessa, dunque. Si tratta di un ragionamento a un tempo attualizzante e (polemicamente) nichilista. L’attualizzazione è il richiamo a una deprecata “guerra degli Italiani” come quella del 1999, quando un governo guidato da un politico post-comunista come Massimo D’Alema accettò di partecipare ad azioni militari NATO contro la Serbia, bombardandone il territorio. È dunque dimostrata la sostanziale lontananza della nostra cultura e della nostra politica da un vero pacifismo. Il criticismo è invece connesso all’incapacità di costruire un sistema di valori condivisi e socialmente praticabili. “Se una cosa insegna, la letteratura di guerra, è che quella storia [...] non ci ha insegnato proprio nulla”. Il discorso è tanto sofferto quanto estremo. Il nodo dolente e dissennato del conflitto se da un lato ci costringe ad affrontarne le ricadute nella nostra vita, decostruendone assiduamente l’ideologia, dall’altro lato ci colloca in un illogico vuoto di senso. Solo i morti avrebbero potuto approfittare dell’ammaestramento bellico: questo è il suggerimento del vecchio Piero Jahier, in Con me e con gli alpini; suggerimento che secondo Cortellessa sarebbe ancora attuale.

L’immenso discorso storiografico che dice la guerra si scontra con l’impossibilità di trarne un messaggio, un’indicazione positiva. Il conflitto è assolutizzato all’interno di una storia bloccata. A metterla in crisi, ha contribuito quello stato d’eccezione, teorizzato da Giorgio Agamben, che sarebbe scaturito, com’è noto, dal primo vero crollo ‘postmoderno’ del quadro politico globale: quello conseguente alla prima guerra del Golfo. Oggi, in una condizione di guerra endemica, l’immaginario bellico è ineliminabile dalle nostre vite. E parlare di un vero apprendimento appare impossibile, quasi ridicolo.

Questa la tesi di Cortellessa. Fortunatamente per tutti noi, le cose non stanno esattamente così. Il lavoro che da un quarto di secolo in qua è stato da lui svolto argomenta con i fatti una problematica quasi diametralmente opposta. E cioè: la guerra come grande eccitante mitopoeietico, produttore di significati in ultima analisi affermativi, la cui logica più autentica è il suggerimento di una verità saldamente calata nella storia. La guerra e la letteratura bellicista sono in grado di raffigurare e prefigurare qualcosa che sta dentro la (nostra) vita. E non si tratta solo di indicare i limiti della produzione esplicitamente pacifista (con tutta la nostra buona volontà, è difficile esaltarsi per le pagine antibelliciste di Sbarbaro o Palazzeschi: e il Rebora contro trasuda di ambiguità peraltro volutamente esibite). Si tratta proprio di una cultura, di un immaginario collettivo, radicalmente diversi dal nostro, che individuano nella violenza un contenuto fattivo; e che hanno la guerra nel sangue, anzi proprio nell’intelletto, alla stregua di un codice da applicare. Tutte le brillanti e sempre illuminanti ricostruzioni di Cortellessa non fanno che testimoniare questa – nient’affatto paradossale – condizione di incanto. Cosa peraltro notissima a tutti, se credo che sia indubitabile la centralità di Ungaretti nel quadro della poesia italiana nata dal, e nel, primo conflitto mondiale.

Se il lettore che non abbia ancora letto il libro di Cortellessa volesse verificarlo in modo empirico e in effetti persino divertente, non dovrebbe fare altro che partire dal fondo del volume, da quello che il curatore ha intitolato Foglio matricolare: cioè lo schedario bio-bibliografico degli autori. Il curatore si mostra finissimo narratore di vite variamente esemplari: la sua perfetta familiarità con la materia gli consente di restituire i nuclei biografici più interessanti e – proprio – istruttivi. Per me, che da poco sono tornato a occuparmi di Jahier, appare perfetta la connessione, collocata all’altezza del 1940, fra l’antifascista sopravvissuto a se stesso e i giovani fascisti di sinistra Giaime Pintor e Mario Spinella. La guerra assume un valore corposissimo, a ben vedere, nelle vite degli scrittori, una volta che siano state raccontate in quel modo. Un ammaestramento c’è: sarà puntiforme, discontinuo, privato, ma un contenuto ideale si impone benissimo. A maggior ragione, continuano a parlarci i prodotti estetici collegati a quella vite. Ci parlano della guerra e di noi.

Il fatto, mi sembra di poter azzardare, è che Cortellessa legge la prima guerra mondiale da due punti di vista contemporaneamente. Uno è quello di un certo storicismo militante, la cui ultima manifestazione forse si è incarnata in un libro come Il secolo (2005) di Alain Badiou, e che studiosi italiani quali lo stesso Isnenghi e Romano Luperini avevano anticipato sin dagli anni Sessanta del Novecento. In fondo, nell’idea di “passione del reale” di Badiou era attiva la pratica della reversibilità cara a Isnenghi. Come dire: la violenza in gioco poteva anche essere prossima a quella della rivoluzione russa, e non inalvearsi necessariamente nel fascismo. Da qui una possibile lettura di tutto il Novecento all’insegna di un’interrogazione sul valore della rivoluzione in quanto manifestarsi di una cruenta forza modificatrice. Il significato vero della guerra stava nella possibilità di praticare la trasformazione violenta giusta – su un versante opposto al fascismo.

L’altra posizione è conforme allo stato d’eccezione in cui le guerre degli ultimi venticinque anni ci hanno sprofondati: una specie di post-storia, priva di gerarchie riconoscibili, attraversata da una violenza diffusa e a bassa intensità. Una guerra smaterializzata, come tutti sappiamo, che si manifesta anche in termini biopolitici. Il suo contenuto rischia di sfuggirci e di darci, davvero, la sensazione di una disperante irrazionalità.

Pregio del lavoro di Cortellessa è metterci in contatto con entrambe le dimensioni, con entrambi i punti di vista. Vero è che sono posizioni molto divaricate, e farle cozzare tra loro non è facile. Dovremmo essere noi lettori a ricostituire una dialettica, anche perché i testi sono lì ad aiutarci. E il loro curatore a suggerirci i percorsi giusti.