(Parlarne ancora per non ciarlarne più) / Il senso di Salvini per il selfie

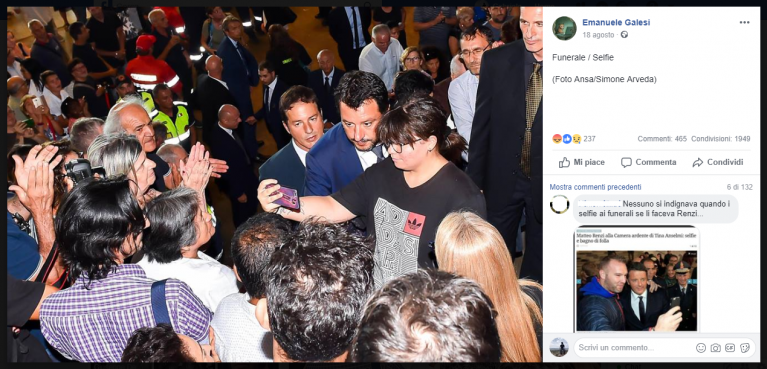

Il giornalista del “Giornale di Brescia” Emanuele Galesi ha raccontato – molto bene e con un equilibro e un garbo che oggi fanno eccezione – le derive del significato generate dalla “foto del selfie di Salvini”: una foto Ansa, opera di Simone Arveda, scattata al funerale (18 agosto) delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova (14 agosto). L’articolo, più precisamente, racconta come il post sulla bacheca Facebook di Galesi (18 agosto, ore 15:15) che riprendeva questa foto, aggiungendo la didascalia “Funerale / Selfie”, sia diventato virale. E quali siano state le conseguenze di questa viralità vissuta in prima persona. Condiviso migliaia di volte (adesso che sono le 02:26 del 20 agosto, le condivisioni sono 1932) e ripreso da più parti, il post ha fatto notizia sulle principali testate online. L’articolo racconta questo e ne fa la chiosa con le “Sette cose che ho imparato da una foto virale su Facebook” del titolo, che sono, in nuce, un’analisi sociosemiotica di tutta la faccenda.

Ricostruire la viralità

Il testo di Galesi mi ha interessato subito perché si tratta del racconto quasi-in-presa-diretta di un fenomeno virale: della sua origine, della sua diffusione e del suo sviluppo, del suo generare tendenza e controtendenza e del suo chetarsi. Soprattutto, è un racconto in prima persona in cui il narratore è il protagonista attivo della vicenda: non il racconto dell’autore materiale del manufatto mediatico originario (la foto Ansa/Arveda), ma piuttosto del “paziente zero”, il centro di diffusione del frammento virale (perché è sempre e solo un pezzettino di un tutto assai più grande a diventare virale). Che io sappia, non sono tantissime le ricostruzioni di questo tipo a nostra disposizione.

Il post su Facebook di Emanuele Galesi che riprende la foto Ansa del selfie di Matteo Salvini dopo i funerali di Genova (18 agosto 2018).

Proprio per questa sua duplice natura (racconto autodiegetico e simultaneo), l’articolo mi ha ricordato la storia della foto della “modella con l’auto bruciata” di Ivan Carozzi, un vecchio video in cui Yotobi ricostruiva con precisione quasi filologica le vicende di una gif animata che lo ritraeva e che era diventata virale a sua insaputa, e mi ha fatto ripensare anche due cose scritte da me qui su Doppiozero, dedicate al giorno dei “profili arcobaleno” e alle de-generazioni della “foto del bambino”, in cui dicevo, sulla viralità, cose molto simili a quelle che dice Galesi.

Dietro le quinte del selfie

Memore di un dibattito tra semiologi (Umberto Eco, Paolo Fabbri e Tiziana Migliore, Stefano Traini) incentrato sulla lettura della celeberrima foto di Giuseppe Memeo – se ne è parlato anche su Doppiozero – colto dal fotografo Paolo Pedrizzetti nell’atto di sparare (14 maggio 1977, via De Amicis, Milano), ho provato a cercare anche io una mia “prospettiva altra” e ricostruire, per quanto possibile, l’evento oltre il singolo fotogramma. Saltando così di post in post, non è stato difficile trovare un video, caricato su YouTube dall’agenzia media AlaNews, della durata di un paio di minuti circa, che mostra il dietro le quinte del selfie di Salvini.

Il dietro le quinte del selfie di Genova catturato dal video di AlaNews (18 agosto 2018).

La carezza di Salvini nel video di AlaNews (18 agosto 2018).

In una cornice che appare in qualche modo trionfale e al tempo stesso trattenuta, soprattutto concitata, fatta di applausi, scroscianti, di sorrisi, ammirati e commossi, di strette di mano, appassionate e riconoscenti, di abbracci e di baci, di cellulari sguainati, pronti a catturare e colti mentre catturano, al minuto 01:02 del video fa capolino la persona che di lì a qualche istante chiederà il selfie a Salvini: non è una “donna”, come anche Galesi scrive, ma una “ragazzina” con la coda, gli occhialoni e una magliettona nera della Adidas che – mi sbilancio – è impossibile abbia più di 14-15 anni. Salvini sta camminando, districandosi tra la folla, lei gli è di fronte, gli tende la mano, Salvini gliela stringe, lei si protende leggermente e gli dice all’orecchio qualcosa (gli chiede di fare un selfie, lo capiremo dalle immagini successive), Salvini acconsente (non vediamo il gesto esatto, ma possiamo evincere che abbia accettato o quantomeno annuito da quello che succede subito a seguire). Salvini resta pressoché fermo, si gira per un momento verso qualcuno (forse un collaboratore). Siamo al minuto 01:08. La ragazzina scatta la foto e lo fa – come sa benissimo che ha senso fare chiunque abbia maneggiato almeno una volta in vita sua uno smartphone – non una ma almeno quattro, cinque volte. Salvini le poggia una mano sulla schiena per congedarsi (come a dire “va bene così”) e si allontana.

Il controcampo Ansa ci mostrerà un Salvini con il volto tra l’imbambolato e l’ipnotizzato, gli occhi neri fissi puntati sullo schermo del cellulare, a sua volta vigilato dallo sguardo altrettanto fisso di quella che sembra essere una guardia del corpo, posizionata subito dietro di lui. Il tutto è incorniciato dagli applausi della gente. Per inciso, al secondo 00:37 del video si vedono anche lo scambio con una signora di colore sorridente, che abbraccia Salvini, e la di lui carezza a lei, momento che alcuni hanno citato come contraltare edificante da opporre all’additato orrore del selfie.

La foto di Salvini sui luoghi degli attentati di Bruxelles, diventata virale e oggetto di proliferazione memetica (22 marzo 2016).

A uno sguardo più attento, più vicino, arricchito da elementi e narrazioni laterali e complementari, se le parole sono davvero importanti, non sembra tanto che Salvini si sia fatto un selfie – parola che si porta ancora appresso una connotazione ludica e para-dispregiativa, perché percepita come specchio di un “trend”, legato a una utenza “giovane”, “giovanile” o “giovanilistica” – con una donna, quanto piuttosto che abbia concesso un selfie a una ragazzina. In una situazione, un funerale (dopo il funerale), e che funerale, certo, in cui sarebbe stato grottesco anche solo immaginare un selfie con sorriso a 32 denti, figuriamoci farselo, ma che pure era impaginata come “evento”, sociale e social, con tutti i segnali del caso, in presenza di persone che si autoqualificavano non come “partecipanti” ma, piuttosto, come parte di un “pubblico”. Inutile dire che Salvini avrebbe potuto negarsi, se non a tutto questo pubblico, sicuramente a quella singola spettatrice. Ma sappiamo anche quanto i selfie e le foto “live”, più in generale, siano state armi comunicative e di presidio strategiche per il leader della Lega; si pensi, tra i tanti esempi possibili, allo – anche lì, criticatissimo, e memizzatissimo – scatto sui luoghi degli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016.

Le scignôe che quasi strattonano Salvini nel video, per poterlo toccare, parlargli, sentirsi rispondere qualcosa, magari confortare (la scena mi ha ricordato quella in cui, a Napoli, il 21 marzo 2015, un gruppo di suore di clausura assediava uno stupito Papa Francesco), potevano essere lì al funerale di Genova per piangere una persona cara. Ed è questa la lettura che darà dell’episodio lo stesso Salvini:

Se alla fine di una funzione di due ore […] una ragazza, che per quello che posso sapere io può essere una parente, una figlia, una sorella, una nipote di uno dei morti, dei feriti, degli sfollati mi chiede ‘Ministro, per cortesia, posso farle una foto?’, lei l’avrebbe allontanata in malo modo o in maniera composta le avrebbe dedicato due secondi, visto che magari in quella strage aveva perso un pezzo di vita, rispondendo educatamente alla richiesta che le veniva fatta?

Ma è altrettanto lecito immaginare che le signore in questione si siano semplicemente presentate a quello che, con o senza Salvini, ma con Salvini ancora di più, era appunto un evento, locale e mediatico.

La foto giusta

Tornando alla foto in sé, l’immagine ha una sua ricchezza compositiva che la fa apparire formalmente compiuta, per quanto pure si sappia e comunque si capisca benissimo che si tratti di uno scatto rubato, questione di un istante o poco più. In questo non è dissimile da altre foto virali e da altri meme fotografici, che sembrano quasi dei presepi, dei dipinti o delle coreografie di danza. Per esempio, non è dissimile dalla foto di quel “Manchester Masterpiece” che ritraeva, in maniera involontariamente grandiosa, un teatro di ordinaria ubriachezza molesta durante il capodanno 2016 o dalle barocchissime e proporzionatissime baruffe datate dicembre 2015 avvenute presso il parlamento ucraino. Questo per dire che non sono convintissimo che un evento pure dal grande potenziale viralogeno come questo, perché così facile a generare polarizzazione (perché così è il personaggio attorno a cui tutto questo circo si sviluppa), lo diventi necessariamente, virale, se non testimoniato dalla immagine giusta.

La foto giusta non è né necessaria, né sufficiente. Ma sicuramente aiuta. E qui sono convinto che il fattore di attrazione decisivo, il punctum barthesiano, che ha reso giusta questa foto con Salvini sia proprio quello sguardo lì: uno sguardo “sbagliato” (dietro il meme c’è sempre l’errore, in senso lato), allo stesso tempo concentratissimo e fuori contesto. Uno sguardo, mi si passi l’esagerazione, quasi da uncanny valley. Va notato poi come la foto sia diventata sì virale, ma non abbia generato meme: l’indignazione contro il gesto, da una parte, e le difese, d’ufficio e non, dello stesso gesto, dall’altra, hanno vinto, pare, su tutto il resto. Nel circuito della fruizione collettiva, è stata sufficiente la polarizzazione (virale) e non si è resa necessaria l’appropriazione (meme).

Il complottismo dell’altro

Mi ero molto appassionato alla vicenda del “lancio della statuetta” contro Berlusconi (13 dicembre 2009, piazza Duomo, Milano) o, meglio, a tutte le teorie complottiste che vi erano fiorite dietro e attorno. Alla visione dell’ennesimo video, fatto benissimo, che magnificava (nel senso proprio della lente d’ingrandimento), con grande perizia e una credibilissima retorica da C.S.I fai-da-te, le incongruenze della ricostruzione ufficiale, mi ero praticamente convinto che si fosse trattato di un false flag alla Wag the dog, che mirava a distrarre l’opinione pubblica dalle vere magagne del governo. Bene, come nota Galesi, in epoca di fake news, alcuni hanno sostenuto che la foto Ansa/Arveda fosse un falso, un fotomontaggio. Il che è lecitissimo se è vero come è vero che, proprio nelle stesse ore in cui si dibatteva sulla questione del selfie, ha cominciato a girare su Facebook un’immagine che ritraeva Salvini intento a leggere un libro al contrario; quello sì un fotomontaggio, il cui originale, con il libro nel verso giusto, è peraltro vecchio di anni (dovrebbe riferirsi a una sortita al Papeete Beach di Milano Marittima risalente al 25 luglio 2015).

Ecco, oggi riuscire davvero a comunicare o, addirittura, come auspica Galesi, riuscire ad “avere un confronto con chi proprio la vede diversamente da me”, significa sapere indossare, anche solo per un istante, non le scarpe ma il complottismo dell’altro. Se è vero che definiamo/viviamo come complottista ogni visione del mondo, e conseguente interpretazione, che contraddice e si pone come alternativa alla nostra (nel Trattato di semiotica generale, Eco definiva in questi termini l’ideologia). Come degli etnografi, per capire, per capirci – capirci qualcosa e capirci tra di noi – dobbiamo sforzarci di indossare i panni ideologici dell’altro. Spogliandoci dei nostri.

Salvini, libro in mano (nel verso giusto), in spiaggia al Papeete Beach di Milano Marittima (25 luglio 2015).

La sfumatura salta

Il post di Galesi è stato letto soprattutto come statement politico contro, contro cioè Salvini e contro Salvini tout court, non tanto o non solo contro il selfie di Salvini. Detta meglio: contro Salvini a partire dalla “assurdità del selfie”. Assurdo, sostiene Galesi, come “la foto di gruppo che alcune mie compagne di classe si fecero in un campo di concentramento, durante una gita scolastica a Mauthausen”. I social non lasciano spazio al grigio purgatoriale: alla neutralità, alla possibilità, al dubbio o all’ambiguità. O è tutto bianco o è tutto nero, o tutto pro o tutto contro, non se ne esce. Ci mobilitiamo, con slancio immediato e ferina istintività. Come nel caso di #thedress, il vestito a righe – bianche e oro o nere e blu? – su cui ci si è social-scannati per mesi, nel 2015: perfetta metafora della viralità stessa.

Le teorie delle camere di risonanza (echo chambers), delle bolle autoreferenziali (filter bubbles), del pregiudizio di conferma (confirmation bias), per quanto dibattute, spiegano secondo me ancora molto bene le dinamiche con cui, nel flusso onlife, per citare Flòridi, siamo portati a fruire delle cose di cui fruiamo. Facciamo tutto quanto e tutto quanto assieme e in buona sostanza non facciamo nulla. Facciamo un fare che non fa, nel senso che non porta avanti la storia, non produce trasformazioni, non fa se non confermare l’esistente. Alla faccia della performatività di cui parlano sociologi e semiologi dei media. Ovviamente, sto generalizzando e semplificando in maniera estrema. Ma il fatto è che leggiamo un lancio con la coda dell’occhio e mettiamo like. Un nostro amico/contatto che “sappiamo che la pensa così” posta/condivide un contenuto e allora sarà per forza così e non mai cosà. Non vorrei ritirare fuori Pavlov e neppure l’ipodermica, per carità di dio. E però dalla pure necessaria conversazione online raramente veniamo fuori diversi da come ne siamo entrati. Qualcosa vorrà dire.

Mito d’oggi

Salvini si configura come uno dei compiuti miti dell’Italia post-berlusconiana. Mito come poteva esserlo il successo di massa del Mike Bongiorno di Eco, una vincente mediocrità (lui – Salvini – convintissimamente anti-intellettuale e compiaciutissimo di essere definito “troglodita”). Ma mito anche come lo intendeva Roland Barthes, ossia parola, linguaggio che rende originario, che naturalizza, che riesce a fare passare per necessità e per necessarie costruzioni discorsive che sono invece cultura-specifiche e storicamente situate. Cioè, inevitabilmente, ideologiche.

Posizionatosi come il politico portavoce dell’opinione pubblica, in un equilibrato sincretismo tra leader d’azione (i provvedimenti lampo), leader popolare (la retorica populista) e vedette (l’originaria componente antisistemica-antipolitica), in netto contrasto tanto con i politici “di mestiere”, quanto con i “tecnici-burocrati” di cui adesso si trova a essere successore diretto, Salvini è diventato il politico sempre sulla scena, quasi deprivato di un vero spazio “dietro le quinte”. Un politico appolipato sui propri account Twitter e Facebook, perennemente online, perché impegnato in una “campagna perenne”, forte di uno stile così riconoscibile, brevettato nei propri post, da poter essere parodicamente clonato da un generatore automatico. Il salvinese è un microgenere e un idioletto fatto di ruspe strillate, querele minacciate, caps lock INTENSIFICANTI, virgolette “ironiche” e appelli fàtici al proprio pubblico di ‘fratelli’ e ‘amici’ con domande da consumato social media manager: “Avete voglia di fare domande, di dare consigli, o semplicemente di stare insieme qualche minuto??”. Nel “Generatore automatico di post di Salvini” (la pagina Facebook relativa è stata creata il 2 dicembre 2014) ritroviamo tutto questo e di più: a ogni refresh della pagina, un semplice algoritmo associa in maniera random a una data struttura testuale un dato set di parole. Salvinianissimamente.

Salvini ha saputo rendersi ubiquo, sublimandosi in icona, maschera, simulacro, perpetrazione del proprio stesso personaggio, in qualche modo disinnescandolo, disinnescandosi. Se ci sei sempre, finisce che non ci si accorge più che ci sei, chi sei e che dici, diventi parte dell’ambiente (eccola, ancora, la naturalizzazione). È difficile immaginare che la ragazzina del selfie sappia qualcosa delle politiche promosse da Salvini. Più facile immaginare che in lui abbia riconosciuto il personaggio, “quello della televisione”, “quello di Facebook” (così come le signore avranno ritrovato “quello della copertina di Oggi”). Un po’ come accade al ragazzino de La mafia uccide solo d’estate (il film di Pif del 2013), che per carnevale si veste da Andreotti, lo strano idolo personale di cui conosce tutte le battute a effetto ma di cui, in fondo, non sa nulla.

Status di Facebook creato dal “Generatore automatico di post di Salvini” (gensav.altervista.org).

Che se ne parli bene o male di Salvini, oggi, è irrilevante. Perché, cito ancora Galesi, “vince sempre, almeno adesso”. Perché, da una parte, si avvantaggia di un team di professionisti della comunicazione preparati e sempre sul pezzo e, dall’altra, sono in fondo sempre “goffi [i] tentativi di attaccarlo sui social: ogni vortice di indignazione creato da chi si oppone a lui non fa altro che aumentarne la potenza”. Se, seguendo Barthes, il mito va inteso innanzitutto nel suo etimo di “parola” e “narrazione”, chi volesse non contribuire alla causa salviniana dovrebbe convincersi semplicemente a non parlarne. Soprattutto, non in guisa di facile opinionismo social.

Non ci resta che ciarlare?

Ma se eliminiamo dalla scena sfoghi di pancia e tuttologia da bar, che cosa ci resta per dire che ci siamo anche noi: il trolling forse? Alcuni lo pensano. Salvini, così come Trump, così come il Berlusconi “dei tempi d’oro”, sa benissimo che esagerare, spararla grossa, andare contro a prescindere, non usare mezze misure, forzare i limiti è una strategia premiante, perché fa dei media, sempre e comunque, una cassa di risonanza del suo nome. A modo suo, Salvini è già un troll, perché fa dell’esasperazione, di contenuti e di toni, la sua cifra. E ogni utente di Internet che si rispetti – Luigi di Maio incluso – sa bene che “non si deve dare corda ai troll”.

Che cosa possiamo trarre, allora, da tutto questo: tutto questo cercare, osservare, confrontare, dettagliare? Assolutamente nulla. Se non, forse, sperare di averci capito qualcosa in più, qualche dettaglio che ci consenta – timidamente – di orientare meglio il nostro giudizio di spettatori appassionati quali siamo. Il nostro giudizio su questo singolo gesto, su questo singolo evento, quello del selfie, e su questo soltanto. “Noi”, in fondo, sempre “buonisti radical chic”, come dice Galesi, siamo e sempre tali resteremo. E anche qui, adesso, non abbiamo fatto altro che contribuire al rumore delle chiacchiere, come tutti, forse solo usando strumenti un po’ diversi per dire le nostre cose. Ma con nessuna speranza di effetto. Nessun orizzonte di efficacia. Non abbiamo fatto altro che ciarlare.

Ciarlare: “intrattenersi in discorsi futili”, “parlare di qualcosa senza riflettere sulle conseguenze che ne possono derivare”. È la cosa più facile da fare, tanto per i “leoni da tastiera”, quanto per quelli che potremmo definire gli eterni puntualizzatori, così efficacemente ritratti in un passaggio della lettera aperta che gli antropologi Matteo Meschiari e Andrea Staid hanno scritto a Salvini (si tratta di un testo interessante perché, appello a parte, è innanzitutto una sorta di “autocritica di classe”, presentata in una commistione, per me inedita, di teoria, politica e racconto):

Se lei twitta che le carote sono verdi, la sinistra intellettuale del Paese (qualunque cosa essa sia) si precipita su Facebook e commenta per giorni la sua frase strappandosi le vesti, postando immagini di carote arancioni, prendendosi gioco di lei, concependo meme irriverenti, condividendo articoli di esperti botanici, ricordando che “avrebbe” non è un congiuntivo, recuperando una frase di Pertini o di Gramsci sulle carote, disquisendo sul fatto che sì qualche carota può anche essere verde ma che in linea di massima…, o infine auspicando un’improbabile interrogazione parlamentare. Noi come lei vediamo molto bene dove si è andata a infilare quella famosa carota.

Nel nostro caso, allora, ciarlare diventa più correttamente “parlare di qualcosa senza riflettere sulle conseguenze che non ne potranno mai derivare”.

Come suggerisce Galesi nella sua chiusa, e chiudo così anche io, per adesso quelli che vincono sempre sono in due: vince Salvini, certo, e “vince comunque Mark Zuckerberg […] al cui cospetto ci agitiamo, spesso inutilmente, ma con suo grande profitto”.