Dj Fabo, oggi l'ultimo saluto / La dolce morte mediale

Il suicidio è un evento impossibile da trattare. Ci sono almeno due motivi che lo rendono incandescente: il primo è la radicalizzazione dello scontro tra due posizioni: “chi non è con me, è contro di me”. Il secondo motivo è la necessità di declinare l'argomento nel registro della singolarità. Ma il primo motivo rende impossibile il secondo. Rende impossibile la necessità di istoriare la vita per cercare di comprendere come il soggetto (questo soggetto, non gli altri) si somministra la morte. Nell'ambito del giudizio radicale, chi “racconta storie” è pericoloso, inserisce il dubbio nella certezza, devia, dissente.

L'effetto è “guerra”, la storia di una vita è sotto processo, due schiere di avvocati si scontrano. La giustizia mette i sigilli intorno al campo della misericordia, la preclude; parliamo della misericordia di Shakespeare, quella che tempera la giustizia.

Nel film Di chi è la mia vita (1981), di John Badham, uno scultore rimane paralizzato interamente dopo un incidente. Lucido di mente, viene tenuto in vita dalla dialisi, ma rifiuta le cure. Sorge un contrasto tra lui e il medico, che vuole tenerlo in vita. Il medico lo invita a fare colloqui con una psicologa, che gli propone di aiutarlo a scrivere la sua biografia, lo scultore rifiuta. Per lui vita e scultura sono una cosa sola; se non può più lavorare, si lascerà morire. Il medico rifiuta di togliergli le cure, vuole salvargli la vita anche contro la sua volontà esplicita. I toni sono forti e lo spettatore tende a schierarsi ideologicamente da uno o dall'altro lato.

Il film continua: si consultano periti psichiatrici di parte con il compito di valutare se la condizione mentale del paziente sia “depressione maggiore” oppure “depressione reattiva”, come se una delle due diagnosi fosse “differenziale” per decidere sul suo diritto di rifiutare la cura. Si giunge a un processo di fronte al tribunale della libertà. Lo scultore vince la causa, la giustizia ha prevalso: il medico deve interrompere le cure. Tuttavia il medico rimarrà presente in ospedale fino alla morte del paziente. Lo scultore gli chiede perché, il medico risponde: “In caso cambiasse idea”.

Ci sono molti altri film sul “diritto di morire”, nel mondo anglosassone il dibattito filosofico intorno a questo diritto risale a molti anni addietro. Questo film, che ha avuto scarso successo, è l'unico in cui si mostra la relazione dolorosa tra i due poli della vita e della morte, rappresentata da due figure opposte dell'eticità. Il medico ha perso la sua battaglia, ma rimane accanto al paziente aspettando, fino al momento del decesso, che il paziente cambi idea.

In queste settimane sono emersi, nei media, casi, che periodicamente si presentano, di suicidio assistito. Persone note, persone qualunque, che improvvisamente acquistano, in virtù di quel gesto, notorietà post-mortem.

Dignitas, l'organizzazione svizzera a cui si sono rivolti alcuni italiani, distingue tra suicidio assistito ed eutanasia con argomenti ragionevoli: eutanasia significa “buona morte”, mentre la vita e la morte non possono essere considerate buone o cattive. D'accordo, vita e morte stanno “al di là del bene e del male”. Lo stesso però vale per il termine “diritto di morire”, per la stessa ragione: la vita contiene il diritto, non viceversa. Non si può parlare o esercitare il diritto fuori dalla vita.

Invero l'associazione svizzera più nota per l'accompagnamento al suicidio è Exit, che svolge prevalentemente la sua attività nella zona tedesca. Exit è stata fondata nel 1982 e attualmente ha circa 80.000 soci. Dignitas è nata nel 1998 e attualmente ha circa 4.500 soci. Gli iscritti, anno per anno, aumentano sempre più.

In Svizzera la cessazione della vita su richiesta è un reato perseguibile, l’assistenza al suicidio invece è solo perseguibile per motivi egoistici. L’articolo 115 del Codice Penale Svizzero recita: “chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato e tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione”. Secondo la legge, nel suicidio assistito è fondamentale che la persona abbia la capacità di intendere la portata del suo gesto e agire conformemente a questa consapevolezza. Si può dubitare di un’evidente volontà di suicidio in presenza di chiare turbe e malattie psichiche nell’aspirante suicida. Infine, per i minori, la legge svizzera non ammette la possibilità di una libera volontà.

L’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, fondata nel 1943, nelle sue direttive etiche afferma che l’assistenza al suicidio non rientra fra le prestazioni a cui è tenuto il medico. Molte associazioni come quelle svizzere rifiutano la parola “eutanasia” perché è un termine che ricorda il nazismo e le pratiche eugenetiche occidentali, antecedenti al nazismo, che sfociano, durante il nazismo, nella somministrazione della morte alle persone malate.

Diverso è quando si tratta di persone che soffrono e sono impossibilitate a muoversi, in stato di lucidità mentale, come lo scultore del film di Badham, o l'interprete del film Mare dentro, di Amenabar. Queste persone, in Svizzera, hanno il diritto di chiedere aiuto nel togliersi la vita.

Un altro elemento da affrontare è il suicidio per una diagnosi di morte imminente per malattia. Sul piano morale è comprensibile che una persona certa di morire per una diagnosi infausta, decida di anticipare la morte per non soffrire fisicamente, come nel caso del film Le invasioni barbariche, di Arcand. Dobbiamo anche pensare che l'uso insufficiente di farmaci per ridurre il dolore, in talune strutture sanitarie italiane, ha l'effetto di spingere le persone verso il suicidio, la morte per sofferenza non è per tutti segno di santità.

Oggi, di fronte a questi fenomeni mediali, si tratta di pensare il confine oltre al quale togliersi la vita non è accettabile sul piano giuridico e morale. Per esempio: in caso di depressione, è ammissibile la richiesta di suicidio assistito? E in caso di anoressia grave, è ammissibile lasciare che una persona muoia di inedia? Nei casi di suicidi impulsivi, come nei disturbi borderline o negli episodi maniacali è necessaria una prevenzione?

Tutto ciò solleva un dibattito intorno alle categorie nosologiche della psichiatria. Già un tempo tali categorie sono state usate in politica. Durante il nazifascismo, chi “non è utile alla società umana”, questa la definizione generica, andava soppresso. L'eutanasia dei pazienti psichiatrici in quegli anni non fu che la radicalizzazione di politiche eugenetiche precedenti, anzitutto nel paese in cui lo “status acquisito” (la meritocrazia) doveva prevalere sullo “status ascritto” (l'essere figli di qualcuno), the land of liberty: gli Stati Uniti. Là, prima dei fascismi europei, si sviluppano politiche anti-immigrazione e programmi di sterilizzazione dei soggetti disabili e dei soggetti “potenzialmente pericolosi”, che a volte sono solo bambini vivaci, o “ragazze facili”.

Negli Usa e in molti paesi del Nord Europa, in pieno liberismo utilitaristico, si assiste a una pratica discriminatoria – per chi legge l'inglese – che si prolunga anche dopo il nazismo.

Poi, a partire dagli anni Sessanta, gli stessi psichiatri hanno cominciato a contestare “il mito della malattia mentale”, oppure a liberare il disagio psichico da un potenziale uso politico e giuridico, per esempio riconoscendo i diritti di cittadinanza ai pazienti psichiatrici e abolendo le istituzioni manicomiali. Ma che c'entra tutto ciò con l'attuale diffusione del suicidio assistito? Qual è il nesso?

Non ci sono più i manicomi chiusi, è vero, ma siamo entrati, forse, in un’epoca ove la follia non è più del singolo, ma della società.

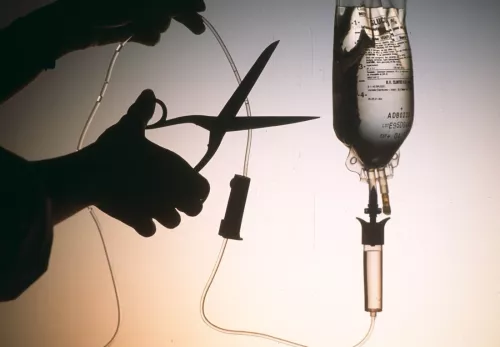

Oggi non è più lo Stato che decide di sopprimere le persone inutili, è la libertà. Lo fa attraverso la società dello spettacolo, il modo per comunicare dell'epoca moderna. La spettacolarizzazione mediale del suicidio, benché giustificato da ragioni sanitarie, condivisibili o meno. Questo è inquietante. Questa spettacolarizzazione ricorda le pubbliche esecuzioni, ha il sapore di porre una questione di giustizia, di diritto, da un lato, e di pubblicità, di propaganda, dall'altro. Insomma: di politica e di mercato.

Benché senza scopo di lucro e per ragioni umanitarie, vendere la morte al mercato ha qualcosa di macabro e grottesco. Nell'inconscio collettivo di questa post-modernità permane la fissazione sull'utile, un utile che non c'è più, un dio nascosto, che non si fa raggiungere. Per l'utile si consumano psico-stimolanti, si performa quindici ore al giorno, si tagliano le retribuzioni, si muore. Per un utile che non arriva. Come un rapporto sessuale estenuante, dove si è impegnati freneticamente a raggiungere un orgasmo che, si sa, non arriverà mai più, come in una commedia di Beckett. E tutti parlano del “diritto di morire”, nessuno del sacrosanto “diritto all'ozio”.