A dieci anni dalla scomparsa del regista / Le donne di Antonioni

Non sono molti i registi italiani che hanno voluto esplorare il cambiamento della donna all’interno della società. Menzionarne i nomi è riduttivo oltre che avvilente per scarsità di numero. Se uno spettatore di oggi volesse cercare l’angoscia di una Cate Blanchett (Blue Jasmine di Allen), una Julianne Moore (Maps to the Stars di Cronenberg), una Anne Dorval (Mommy di Dolan) o di una Juliette Binoche (Sils Maria di Assayas) in un personaggio femminile del recente cinema italiano potrebbe trovarsi di fronte a tre opzioni: tentare di appassionarsi ai ciclici problemi di Margherita Buy; puntare su donne certamente lacerate dalla vita ma rese innocue da un’etichetta patologica che le rende buffe e dunque accettabili (Valeria Bruni Tedeschi in La pazza gioia di Virzì); accontentarsi di brevi funzioni narrative (Sabrina Ferilli ne La grande bellezza di Sorrentino) dove ogni eventuale approfondimento è del tutto casuale.

Eppure c’è stato un regista italiano noto in tutto il mondo – scomparso dieci anni fa, il 30 luglio 2007 – che ha fatto della donna il perno della sua indagine filmica: Michelangelo Antonioni. Nato a Ferrara nel 1912, dopo essersi inizialmente dedicato ad alcuni documentari, Antonioni debutta nel cinema di finzione con Cronaca di un amore (1950). Se Le amiche (1955), suo quarto lungometraggio, predilige ancora un certo realismo psicologico nella costruzione dei personaggi femminili – pur riuscendo a cogliere, secondo Calvino, il “nocciolo morale” del romanzo breve di Pavese a cui si ispira, Tra donne sole – è con L’avventura (1960) che l’interesse del regista nei confronti della donna assume una rilevanza differente. Il film si apre su una ragazza, Anna (Lea Massari), che cammina sola sul selciato. Passo deciso e sguardo fermo indicano da subito un certo proposito. Insoddisfatta del rapporto con Sandro (Gabriele Ferzetti) e di una vita troppo confortevole, Anna vorrebbe “provare a stare un po’ di tempo sola” e decide di sparire tra le isole Eolie durante una crociera con alcuni amici. Se Sandro non sembra particolarmente turbato da quest’assenza, al contrario Claudia (Monica Vitti), amica intima di Anna, appare sconvolta e si ostina a perlustrare l’isola finché il clima diventato troppo ostile li costringe a rientrare. Tra indizi contraddittori e ricerche senza esito, Claudia finisce per cedere alle richieste affettive di Sandro, senza smettere di pensare ad Anna e provare disprezzo per sé. “Io non ho mai visto una donna come te che ha bisogno di vedere tutto chiaro” le dice Sandro. Anna e Claudia, infatti, sono figure lucide che non smettono di interrogarsi e cercare di comprendere, anche quando gli altri preferiscono alzare le spalle o, come Sandro, consolarsi nelle braccia di corpi vuoti a pagamento per placare ogni dubbio interiore. “Sono stufa di essere così” dice Claudia, ma sa bene che il suo amore per Sandro è diventato indulgenza: nell’ultimo tentativo vano di sostenersi a vicenda, entrambi sono già condannati alla disperazione.

L’avventura, 1960

La stessa indulgenza aleggia tra i coniugi protagonisti de La notte (1961). Durante la festa a casa di una famiglia aristocratica della Brianza, lo scrittore Giovanni (Marcello Mastroianni), come prima Sandro, è troppo preso da se stesso e dalla sua crisi lavorativa per accorgersi dell’angoscia della moglie Lidia (Jeanne Moreau), preferendole Valentina (Monica Vitti), giovane figlia dei padroni di casa. “Le cose mi basta guardarle, non ho bisogno di scriverle” dice lei e lo stesso vale per Lidia che passa il tempo a sfiorare gli altri invitati cogliendo brani di discorsi senza un reale interesse. “Ma possibile che tu non ti diverta mai?” le chiede Giovanni. “Mi diverto così” risponde lei. Poche ore prima aveva abbandonato la festa in casa editrice per l’ultimo romanzo del marito vagando senza meta per le strade di Milano, fra il traffico di auto, l’acqua zampillante di una fontana, due uomini gioiosi, un bambino piangente. In questo tragitto dal centro alla periferia di Sesto San Giovanni, Lidia appare sempre in relazione agli edifici, ampliando o riducendo la propria figura a seconda del contesto urbano. È noto come Antonioni a quel tempo si ostinasse a riprendere gli attori oltre la fine della scena per riuscire a cogliere quei momenti apparentemente secondari del personaggio che in realtà potevano “svelarne i pensieri più reconditi”. Soffermarsi su un gesto o un atteggiamento gli permetteva di avvicinarsi ai soggetti d’indagine per capire anche quanto l’ambiente potesse condizionare o meno le loro esistenze.

La notte, 1961.

La notte, 1961.

Il disamore di Lidia nei confronti di Giovanni corrisponde allo stato d’animo di Vittoria (Monica Vitti) all’inizio de L’eclisse (1962), quando lascia il compagno dopo una notte trascorsa a discutere per riprendere a osservare il mondo con curiosità e stupore. Come Lidia, Vittoria cammina incessantemente per le vie semideserte dell’EUR di inizio luglio. Vive sola, si mantiene facendo traduzioni e non presta alcuna attenzione al denaro. Non capisce se la sede della Borsa, dove sua madre si reca a giocare quotidianamente per sfuggire l’ombra della miseria, sia “un ufficio, un mercato o un ring”. Il rapporto incerto con Piero (Alain Delon), conosciuto proprio in Borsa, fatto di dialoghi e gesti frammentati, è destinato a concludersi in un congedo dove sguardi e parole sono totalmente disgiunti. “Chissà perché si fanno tante domande” dice lei. “Io credo che non bisogna conoscersi per volersi bene. E poi forse non bisogna volersi bene”. Vittoria non cerca una nuova relazione e non ha “nostalgia del matrimonio”. Quando esce per l’ultima volta dal palazzo di Piero, viene urtata da un passante e si appoggia alla saracinesca di un negozio. Lo spaesamento, però, è solo momentaneo: basta alzare lo sguardo verso gli alberi del parco di fronte per ritrovare la calma utile a ripartire.

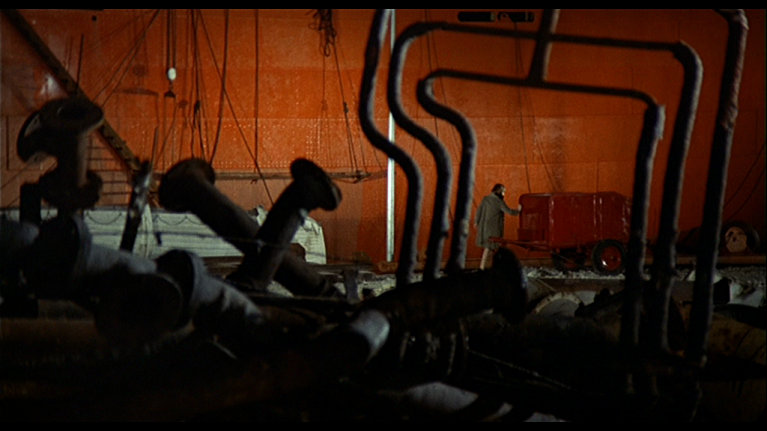

Se Vittoria è una donna equilibrata e riflessiva, priva di nevrosi, Giuliana (Monica Vitti), protagonista de Il deserto rosso (1964) soffre di un mancato adattamento sociale che la costringe a rinnovarsi per cercare nuovi valori. Moglie e madre, vuole avviare presto un negozio a Ravenna, anche se non ha ancora deciso cosa mettere in vendita. Ha avuto un lieve incidente stradale a seguito del quale è rimasta in clinica oltre un mese. Impaurita da tutto, le mani mai ferme, cammina rasente ai muri e soffre di incubi, tremori e crisi di pianto. L’ostilità dell’ambiente che la circonda ne accelera il disagio ma, diversamente da L’avventura, la causa stavolta va attribuita all’uomo. Le tonalità atipiche degli elementi naturali – rami viola, acque verdi, frutta grigia – indicano come l’industria abbia plasmato i luoghi e la luce attorno ai personaggi. I capelli di Giuliana, come i suoi umori, cambiano colore a seconda degli spazi che diventano proiezioni soggettive. “Deve imparare ad amare una cosa alla volta, non tutto insieme” le consiglia il medico della clinica. Sollecitata da un collega del marito, Giuliana si pone nuove domande – “Perché devo sempre avere bisogno degli altri?” (ulteriore distanza dalla Vittoria de L’eclisse) e soprattutto: “Cosa devo guardare?” – pur di essere nuovamente accettata dalla società, forzandosi infine di credere che “tutto quello che mi capita è la mia vita”.

Il deserto rosso, 1964

“Quando un film è finito, rimane sempre una violenza inespressa, un resto di materia e di cattiveria che ci spinge a riprendere il pellegrinaggio, da un luogo all’altro, per vedere, interrogare, fantasticare su cose sempre più sfuggenti, in vista del prossimo film” diceva Antonioni. Non sorprende dunque che nel 1966, dopo Il deserto rosso, sentisse il bisogno di approfondire alcuni temi ancora inespressi, scrivendo la prima stesura di una sceneggiatura che sarebbe stata realizzata solo diversi anni più tardi. Identificazione di una donna (1982) racconta di Niccolò (Thomas Milian), regista che sta cercando l’idea per un film centrato su un personaggio femminile. Mentre colleziona ritagli di donne su un pannello appeso al muro in cerca di “una faccia”, Niccolò frequenta Maria Vittoria (Daniela Silverio), detta Mavi, una giovane aristocratica che non ha un rapporto risolto con la propria immagine, considerata troppo bella, e cerca di difendersi in una società dove la bellezza viene subito manomessa e consumata. Ben presto Niccolò confonde il modello reale con il prototipo di figura immaginata per il suo film, causando l’allontanamento progressivo di Mavi, diverso dalla rottura di Anna ne L’avventura. Opposta a Mavi per carattere, fisionomia ed estrazione sociale, Ida (Christine Boisson) non subisce il peso della bellezza e cerca un proprio ordine esistenziale attraverso nuovi desideri, pensieri e bisogni, senza temere i sentimenti. Ma Niccolò preferirebbe avere con una donna lo stesso rapporto che si ha con la natura – dove nel silenzio esiste una forma di dialogo – e non riesce a adeguarsi nemmeno alle richieste di Ida. Entrambe lo lasciano perché incapace di amare e privo di ogni speranza. Invece di prenderne atto, Niccolò abbandona il progetto del suo film dedicandosi a una storia di fantascienza, dove non si può mai dire “che cosa è verosimile e che cosa no”. Le relazioni continuano a non funzionare come negli anni Sessanta, ma per ragioni differenti: se prima le donne erravano confuse all’interno di una società immobile, nella crisi politica e sociale degli anni Ottanta – segnati anche dal terrorismo – appaiono emotivamente più autonome. “Penso che la donna sia portata ad avere, di quanto avviene intorno a lei, un percezione più profonda di quella dell’uomo” e “maggiori possibilità di trovare soluzioni adeguate al caso” ha dichiarato Antonioni, poiché è disposta “anche naturalmente ad accogliere la realtà”.

Identificazione di una donna, 1982

Riflessioni che sembrano caratterizzare anche Il filo pericoloso delle cose, ultimo episodio di finzione girato nel 2001 e inserito nel film collettivo Eros (2004). Tratto da tre racconti contenuti in Quel bowling sul Tevere (Einaudi, 1983), è la storia di due coniugi, Cloe (Regina Nemni) e Christopher (Christopher Buchholz), che trascorrono una vacanza sul lago di Burano senza “più niente da dirsi”. Anche qui, l’interesse di Christopher per Linda (Luisa Ranieri), diversa e complementare a Cloe, non sarà risolutivo: quando lascerà la moglie per tornare a lavorare a Parigi, le due donne avranno modo di costruire un’intesa altrettanto profonda di quella avuta con lui, senza gelosie retrospettive. Il silenzio come “dimensione negativa della parola” si trasforma in una muta complicità tra due corpi femminili che si riconoscono in una danza sulla spiaggia che ha il sapore di una nuova consapevolezza interiore. Quella stessa consapevolezza a cui, spiace dirlo, le donne chiassose e derivative rappresentate oggi dal nostro cinema (come Jasmine Trinca in Fortunata di Sergio Castellitto), seppur premiate ai festival e dalla critica, non giungeranno mai. “La pubblicità grida che il film è bello, bisogna andarlo a vedere, ammirarlo” diceva Antonioni. “Invece la bellezza, quando c’è, dovrebbe comparire quasi con noncuranza, sottomessa a un altro fine, senza arroganza”.