Lessico Foucault. Spiritualità politica

Per un lungo periodo, in larga misura coincidente con la modernità, il mondo occidentale ha vissuto nella convinzione che la questione del rapporto tra religione e politica fosse risolta nella distinzione tra la sfera pubblica dello Stato e la sfera privata della fede. Da alcuni decenni, però, le contradditorie dinamiche interne al fenomeno della globalizzazione hanno fatto esplodere le difficoltà insite in quello che appariva soltanto un processo acquisito. Il potere politico degli Stati è risultato sempre più assorbito dal predominio del potere economico e una peculiare forma di governo planetario si è imposta, egemonizzando tutti gli ambiti della vita politica e sociale. L’estrazione del valore, precedentemente basato sullo sfruttamento di prestazioni specifiche nella forma del lavoro, ha sempre più mirato a coinvolgere ogni momento e ogni aspetto delle esistenze individuali. Con le politiche neoliberiste l’impresa capitalistica è diventata il fulcro di tutti i rapporti sociali, fino a individualizzarsi nella forma dell’“impresa di sé” con la progressiva trasformazione di ciascuno in “capitale umano”. È in questo contesto che una forma peculiare di fede è risultata al cuore del dominio economico mondiale. Nel momento in cui, infatti, l’“imprenditore di sé” è diventato la figura centrale del potere economico, chi “crede” in sé e soprattutto chi, credendo in sé, “crede” nella forza del mercato, ha acquistato una rilevanza inedita. Ma in questo contesto, il “credito” di forza-lavoro erogato – da sempre in gioco nei rapporti capitalistici di produzione – si è trovato tanto più trasformato nella condizione morale di “debito”: il debito di soggetti costantemente alla ricerca della fiducia necessaria per il processo di valorizzazione, che ha investito la maggior parte delle esistenze. Una condizione di impoverimento, competizione e insicurezza si è imposta per molti all’interno di un meccanismo volto a garantire profitto solo per pochi. La crisi è risultata un fenomeno permanente e la guerra civile mondiale, a cui in definitiva stiamo assistendo, non è che la conseguenza più sanguinosa di questo sviluppo.

Se si può dire che “fede” sia la parola più adeguata per definire il dispositivo che ha permesso al potere economico di affermarsi in maniera globale, vale forse la pena notare come questo fenomeno sia emerso contemporaneamente e parallelamente al notevole aumento del numero di affiliazioni a comunità religiose. Dopo la dissoluzione del blocco dei paesi socialisti e il conseguente mutamento dell’asse di polarizzazione politica sul piano globale, sono state proprio la fede religiosa o l’affiliazione a comunità religiose i principali elementi aggreganti, su cui si è costruita l’identità politica e culturale dei paesi coinvolti. Un fenomeno che è poi deflagrato in nuove forme di estremismo religioso, mettendo seriamente in discussione il distacco dalla religione elaborato in Occidente con la modernità.

Se in questione è la fede come fatto sociale, si tratta allora di comprendere cos’è in gioco in ciò che si può chiamare “credenza”, “fidatezza”, “fedeltà”, “fiducia”. In sostanza, vale la pena riflettere sull’istanza della fede che caratterizza le religioni, non solo in rapporto o in contrasto con le verità della ragione, ma come fenomeno spirituale in sé efficace, in grado di dar luogo a processi di produzione del vero e quindi a processi che investono il sapere, se il suo rapporto con la verità non può essere esclusivamente confinato all’interno delle verità della logica. Si tratta allora di prendere in considerazione la verità in quanto dispositivo vincolante, come sistema connettivo. Perché la verità non ha solo a che fare con l’evidenza logica, ma riguarda anche quell’insieme di procedure e di istituzioni sociali, culturali e politiche attraverso le quali gli individui sono impegnati in specifici atti “spirituali” di verità. Limitare il vero al contenuto della conoscenza o alle sue strutture formali universali non basta. La verità come legame, come forma di obbligazione, assume sempre una conformazione politica, oltre che storica. Un fenomeno che, con modalità differenti, è in gioco tanto nelle esperienze religiose, quanto nell’istituzione neoliberista del mercato concepito come “ordine spontaneo”, in grado di sfruttare e al tempo stesso neutralizzare la forza sociale della fede.

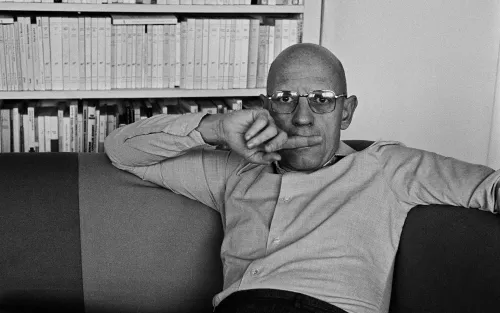

È in questo contesto che si può cogliere l’attualità dei testi che, tra il 1978 e il 1979, Michel Foucault ha scritto sulla rivoluzione iraniana su commissione del quotidiano Corriere della sera (cfr. Dossier Iran, Neri Pozza, Vicenza 2023). È qui che Foucault conia la controversa espressione «spiritualità politica» per definire la rivolta che ha rovesciato il regime dello Shah Reza Pahlavi. Per Foucault, ciò che di peculiare emerge nel 1978, nelle strade di Teheran, ha a che fare con aspirazioni che eccedono i bisogni materiali o istanze politiche già note. Gli osservatori occidentali non avrebbero saputo cogliere, secondo lui, questo aspetto, distorti dalla visione imperialista degli americani, secondo cui gli iraniani non potevano non volere la modernità, il progresso tecnologico, la democrazia liberale.

Per Foucault, nella rivoluzione iraniana, l’Islam non rappresenta il ritorno di un arcaismo. La sua idea è che si tratti piuttosto del rifiuto di quella forma specifica di modernizzazione che in sé si presenta come un arcaismo. La religione sciita non è solo un capriccio passeggero, destinato a essere superato da un’aspirazione naturale al progresso e alla modernità. Non è nell’ordine della giustificazione esterna, dell’ideologia. Ma è ciò che anima ciascuna vita, tanto da mettere a repentaglio se stessi nella rivolta contro lo Shah.

Com’è noto, i suoi interventi sono stati fin da subito fonte di grande polemica. Foucault viene accusato di “orientalismo”, di considerare cioè l’Oriente come una riserva di spiritualità per un Occidente alla disperata ricerca di nuovi valori ed energie, laddove la spiritualità sciita si presenterebbe come un’alternativa alla fredda razionalità occidentale e alle sue pretese di necessità. Se si pensa agli sviluppi della Repubblica islamica con Khomeini al potere, non si possono non trovare argomenti a favore dei detrattori. Del resto lo stesso Foucault lancia diversi segnali di autocritica. Oggi non possiamo non tener conto anche del ruolo strategico che, dal punto di vista geopolitico, il successo della Repubblica islamica ha avuto nei decenni successivi come roccaforte sciita dell’antimperialismo americano nel mondo islamico, contribuendo a galvanizzare le forze della militanza sunnita e a fare dell’Islam politico una delle più radicali forme di reazione alla fede nel mercato unico di matrice occidentale: una differente egemonia, esercitata con metodi violenti, e comunque interna alle logiche economiche internazionali e alle forme neoliberali di predominio.

Foucault ha iniziato le sue famose lezioni al Collège de France sul neoliberismo quando la rivoluzione iraniana era al suo apice, poco prima del referendum che ha proclamato la Repubblica islamica, e ha tenuto la sua ultima lezione sul tema poche settimane prima di scrivere l’ultimo testo sulla rivoluzione iraniana (nello stesso anno in cui, in Inghilterra e negli Stati Uniti, venivano eletti Margaret Thatcher e Ronald Regan). Senza dubbio, i reportages sull’Iran costituiscono un’importate documentazione di questo delicato passaggio della storia contemporanea, ma testimoniano anche gli sviluppi interni dell’indagine foucaultiana. Più che un’attrazione per l’esotico, si può dire che quella di Foucault sull’Iran sia anche una riflessione sull’Illuminismo e sulla Rivoluzione francese. Sono noti i suoi testi sul saggio di Kant Che cos’è l’Illuminismo?, coevi agli interventi sulla rivoluzione iraniana.

In gioco nei reportages sono la modernizzazione e il laicismo del governo di Reza Pahlevi, elogiati, nel 1977, dal presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, insieme a quello che viene da questi definito il processo di “democratizzazione” attuato dallo Shah e subìto invece dalla popolazione come regime autoritario. In questione sono le cause del dissenso espresso da quella rivoluzione che è stata in grado di rovesciare il trono iraniano. Ma nella sua indagine sull’Iran sono anche implicitamente chiamati in causa gli effetti dell’Illuminismo e la funzione della “ragione” come figura onnicomprensiva del moderno, a cui la civiltà occidentale fa sempre riferimento. Da spettatore della rivoluzione che si sta svolgendo, Foucault guarda anche all’interno della cultura da cui proviene, al suo passato, all’evento della Rivoluzione francese, che l’Occidente ha concepito come un segno di progresso, assolutizzando in maniera monolitica quanto ha interpretato come “razionalizzazione”.

L’Illuminismo, per Foucault che interpreta Kant, è la prima epoca che si riconosce illuminata, nel senso che sa di essere l’inizio di un pensiero che assegna a se stesso il compito di interrogarsi su ciò che è in atto nel presente. Porre la questione dell’attualità nei termini di una “ontologia del presente” significa allora, per lui, interrogarsi sull’autonomia dei soggetti e sulle possibilità di cambiare quel presente in cui ciascuno si trova di volta in volta a vivere. Illuminismo e critica non possono che essere connessi e la rivoluzione non conta tanto in quanto evento universale di rottura e ribaltamento finale dei fatti storici, ma per il suo permanente valore operativo nella storia.

La caduta del muro di Berlino sarebbe arrivata una decina di anni dopo, ma Foucault, già alla fine degli anni Settanta del Novecento, è intento a indagare le implicazioni dell’unificazione del mondo operata dal mercato unico grazie all’egemonia delle politiche neoliberiste, che proprio in questo periodo si stavano imponendo e di cui egli stesso è stato tra i primi interpreti. Il predominio di queste politiche, alla fine degli anni Settanta, forse non era ancora così palese su larga scala. Più chiara, invece, era la sconfitta dei movimenti di contestazione iniziati con il ’68. Interrogarsi ancora sul permanente valore operativo della rivoluzione, al di là del ruolo di rottura e di liberazione totale che le è stato attribuito nella storia occidentale, vuol dire allora cogliere «nella contingenza che ci ha fatto essere quello che siamo, la possibilità di non essere più, di non fare o di non pensare più quello che siamo, facciamo o pensiamo». Così scrive in uno dei testi su Kant.

A partire da queste premesse non può sfuggire la necessità di guardare, insieme a Foucault, con occhi nuovi all’interno della cultura occidentale, che ha teso ad assolutizzare in maniera monolitica quanto ha interpretato come “razionalizzazione”. Si tratta forse di elaborare una nuova forma di Illuminismo in grado di attivare in maniera differente il valore permanente dei Lumi, ponendo al centro il problema della storicità della verità, il problema della credenza del pensiero dell’universale, perché le manifestazioni della ragione sono integralmente storiche e frutto di dinamiche fiduciarie. Questa potrebbe essere la maggiore conquista di un nuovo illuminismo, di cui avremmo davvero bisogno di fronte alla crisi profonda che l’Occidente sta attraversando. Evidente è l’esigenza di elaborare dinamiche in grado di affrontare un’epoca che si vorrebbe post-coloniale, che metta dunque finalmente in questione il ruolo egemone della cultura occidentale e la validità universale dei fini della sua razionalità. In gioco è la possibilità di riattivare forme di fiducia in grado di dar origine a piani simbolici e materiali differenti, la cui condivisione non coincida più con violente pretese di universalità, siano esse religiose o razionali; e neppure sia ridotta a modalità fiduciarie apparentemente neutre, come sono quelle imposte dal mercato globale. In gioco è la stessa possibilità di immaginare il futuro a partire dalla consapevolezza che quella in cui ci troviamo per molti versi nuovamente e tristemente è un’epoca oscurantista.