Fit - Festival di Lugano / Violenza, potere, realtà

Attaccare la belva

“Il drammaturgo vi ricorda, cari spettatori, che nella sua carriera non ha attaccato gente qualunque. Ma con coraggio ha assalito mostri enormi e si è scagliato contro il cinghiale dai denti aguzzi”. È Aristofane che parla, nella Parabasi delle sue Vespe. Il cinghiale è Cleone, l’uomo politico più importante della sua Atene: è seduto in prima fila, mentre gli attori parlano di lui. Ma il cinghiale è anche, in senso più ampio, il potere contro cui il teatro scaglia parole e pensiero critico.

Anche il Fit Festival di Lugano ha scelto una bestia selvatica come immagine simbolo per l’ultima edizione, dedicata al tema della rappresentazione del potere: un lupo solitario che si aggira tra le macerie (l’autrice è Rubidori Manshaft).

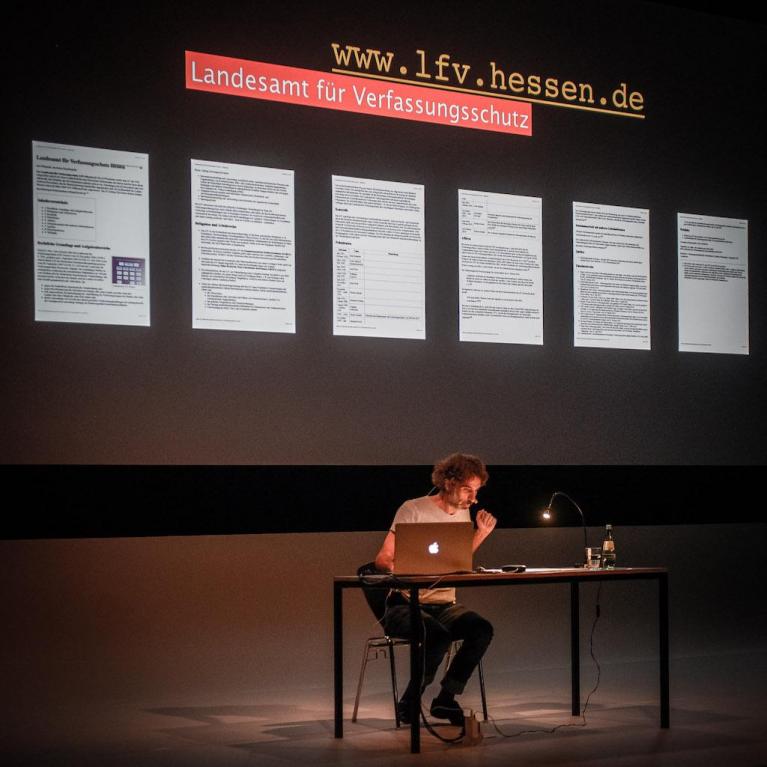

Rabi Mroué, Sand in the Eyes.

Ma come si racconta oggi il potere? E qual è il ruolo del teatro nel portarlo sulla scena? La performance riesce a produrre dissenso, o finisce per offrire intrattenimento e autoassoluzione? Tra queste domande si è articolata la programmazione del festival, come sempre attenta agli artisti di punta della scena internazionale (la direzione artistica è di Paola Tripoli, in collaborazione con Carmelo Rifici / LuganoinScena): tra gli altri nomi, Milo Rau, Lola Arias, Rimini Protokoll.

Il problema, naturalmente, sta prima di tutto nell’individuare chi è il lupo. Per molti, le questioni aperte si annidano in pagine ancora irrisolte della storia, che riverberano sul presente con tutta la loro violenza. I madrileni La tristura rievocano, con lo spettacolo Cine, la vicenda dei bambini spariti sotto il franchismo; Lola Arias con il documentario Teatro de Guerra torna a parlare del conflitto delle Falkland tra Argentina e Gran Bretagna; gli israeliani Winter Family portano il pubblico nella città palestinese di Hebron, all’interno della zona amministrata dagli israeliani (H2-Hebron). Ma l’obiettivo non è mai (come invece è spesso avvenuto negli scorsi decenni, soprattutto nel teatro italiano) raccontare pagine sconosciute della storia per farle conoscere al pubblico e lasciare testimonianza. Il nodo risiede piuttosto nel posizionamento dello spettatore: come ricevo le informazioni? Sono capace di interpretarle? Qual è la mia responsabilità nell’orientarle?

L’atto del guardare – non solo a teatro, ma anche di fronte alle immagini che compongono il nostro quotidiano flusso mediale – diventa così il cuore di un’indagine che ne riafferma da un lato il pericolo, dall’altro il profondo valore politico.

Rimini Protokoll, Granma.

Paradigmatica, in questa prospettiva, la riflessione offerta dal libanese Rabih Mroué con Sand in the Eyes. L’autore-performer, seduto alla scrivania come un conferenziere, racconta di aver ricevuto una misteriosa chiavetta usb con anonimi materiali video sull’arruolamento dei terroristi islamici. Lo spettacolo è tutto costruito intorno a una negazione allo sguardo: i video, tranne un singolo fortissimo fotogramma, non verranno mai mostrati in scena. Mroué ne discute in assenza, riscoprendo così che il teatro può essere il luogo dove sottrarsi alla dittatura dell’immagine: rappresentare, mostrare, pubblicare post e persino guardare non sono atti neutri, anche se tutti i giorni veniamo chiamati a farlo il più spensieratamente possibile.

Il lupo, in definitiva, sembra essere il nostro sguardo interpretativo acritico e sovraccarico di informazioni visive. Non stupirà, dunque, che persino uno dei gruppi che ha fatto scuola sull’uso drammaturgico di video e tecnologie, abbia deciso nell’ultimo spettacolo di fare un passo indietro: in Granma, dedicato alla parabola politica di Cuba, i Rimini Protokoll optano per un uso piuttosto limitato e parsimonioso dell’immagine. Qualche filmato di repertorio, i volti dei nonni rivoluzionari che parlano ai nipoti un po’ meno rivoluzionari, e una sola sequenza che custodisce il senso dell’intero lavoro. La giovane Milagro cammina sul palco, percorrendo virtualmente le strade dell’Havana di oggi proiettate su uno schermo. La ragazza immagina di passeggiare al fianco di sua nonna ormai morta, e di spiegarle cosa è cambiato nel tessuto urbano. Attraverso i suoi occhi vediamo le contraddizioni della Cuba post-rivoluzionaria, tra apertura al turismo, incoerenze e scomposti aneliti al capitalismo. Nulla che abbiamo osservato nelle molte foto pubblicate quest’estate su Instagram dai fortunati in vacanza. (Maddalena Giovannelli)

Boris Nikitin, Attempt on Dying.

Tra realtà e finzione

Da tempo la ricerca teatrale del regista svizzero Boris Nikitin è volta a sondare quella linea confusa e mai netta, quella linea che fonda il teatro come ricerca di senso e che ha a che fare esistenzialmente con le nostre vite, il discrimine – intendo – fra realtà e finzione. Erroneo pensare che lo spettacolo-reading che ha presentato al Teatro Foce di Lugano nell’ambito del Fit, a temperatura fredda, per certi versi anche anti-comunicativo (o perlomeno tendenzialmente e ideologicamente contro un certo tipo di comunicazione emotiva), sia il mero resoconto dell’accompagnamento alla morte del padre dell’attore stesso, come indicherebbe il titolo stesso, Attempt on Dying. Le questioni toccate e affrontate in un testo intelligente, acuto, raffinatissimo e allo stesso tempo baciato da una certa grazia che riesce a rendere l’andamento lento, riflessivo, quasi salmodiante, hanno soprattutto a che fare con il tema della realtà e su come noi, che vi fluttuiamo dentro, la percepiamo. In che cosa consiste, in altre parole, quella che chiamiamo realtà? Secondo Nikitin essa sarebbe un inganno, qualcosa di fittizio, il prodotto di una propaganda. La parola quando è superficiale dice, e dicendo crea un piano: ma al di sotto di essa esistono altri piani e il processo del coming out – che nello spettacolo è tradotto in due versioni diverse ma affini, il dichiarare la propria omosessualità da parte del figlio e il dichiarare la propria volontà di optare per l’eutanasia da parte del padre – mira proprio a portare alla luce un nucleo veritativo, che possa far vincere la paura che gli esseri umani hanno di se stessi, infrangendo quindi con un atto secco la menzogna, la convenzione con cui fondiamo quello spazio che chiamiamo realtà.

Non è, però, tutto risolto in questo testo. Se l’esito più semplice – e banale – del coming out parrebbe essere la condivisione trasparente e luminosa del proprio vissuto, allora perché Nikitin, come ha rivelato Enrico Pastore qui, costruendo questo spettacolo nei termini di una lettura scandita, salmodiante appunto, che rifiuta addirittura l’incontro visivo con il pubblico, perché Nikitin dicevamo alza una barriera, rifiuta la connessione, la comunanza, la relazione empatica con chi gli sta di fronte? La risposta che abbozzo è che la realtà sia talmente intrisa di propaganda, ovvero del chiacchiericcio su cosa essa dovrebbe essere, da inquinare ogni tentativo di esternalizzazione: quindi quel coming out delle parole deve rimanere impastato di ombra, stare dietro un velo, raccontare solo dagli avamposti, con gli occhi bassi, cercando e allo stesso tempo rifuggendo la relazione.

Kornél Mundruczó, Imitation of Life, ph. Marcell Rév.

Il collegamento di questo spettacolo con un altro lavoro, di cui si è già discusso molto e che ha riscosso molto successo in tutta Europa (rimanendo in campo italofono, prima di essere presentato al Fit era stato ospitato al Vie Festival, come possiamo leggere in questo intervento a cura di Massimo Marino), è suggerito già dal titolo, Imitation of Life, un titolo affine con la ricerca di Nikitin e da lui stesso utilizzato in precedenza.

A ben vedere, la scena più importante dello spettacolo di Kornél Mundruczó, che lascia a bocca aperta chi vi assiste per visionarietà, forza, poetica, quella in cui Lili Monori, nei panni di una rom sfrattata di casa, rimane incastrata priva di sensi nello stesso appartamento che inizia a roteare su se stesso lasciando cadere per minuti e minuti oggetti, mobili, minutaglie, trasformando un luogo di accoglienza come la casa nel teatro di un massacro, quello della società; ecco, quella scena ha tutta l’energia vibrante e squassante di un outing. Tutto parte da un fatto di cronaca realmente accaduto a Budapest: l’uccisione di un bambino rom per mano di un giovane adulto rom. In questo caso il crinale fra realtà e finzione si gioca sul campo dell’onirico, perché i personaggi entrano ed escono dal video, che diventa il dispositivo in grado di creare un passaggio (mai schematico) fra realtà e finzione, fra apparenza e mondo psichico, fra piano e piano, insomma. E quando il figlio della donna rom, che di professione fa il sex worker, varca le porte del video e arriva in scena, in quell’appartamento distrutto e pieno di frammenti rotti dove ora vivono una mamma con il suo bambino, quando si trova dinnanzi al piccolo suggerendo un’eco con il fatto di cronaca, abbiamo l’impressione di essere di fronte a un dialogo fra archetipi e capiamo quanto di infanzia stuprata può essere nascosta dietro un infanticidio. Uno spettacolo denso, densissimo: speriamo di poterlo veder girare ancora a lungo in festival e cartelloni teatrali. (Laura Di Corcia)