Per un pensiero della distanza / Warburg l’indiano

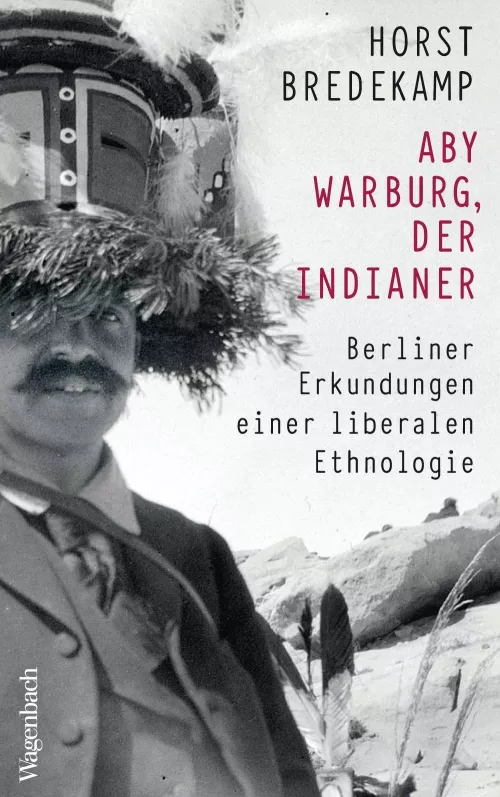

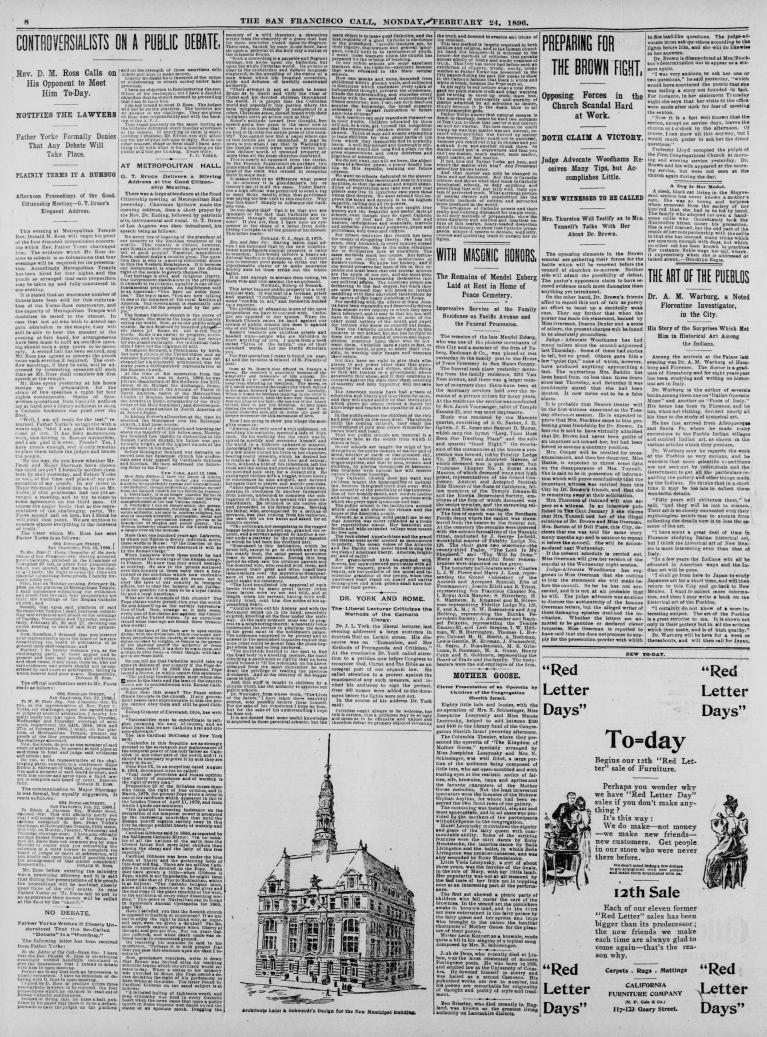

Una breve intervista sul San Francisco Call del 24 febbraio 1896 ci presenta “A Noted Florentine Investigator” in procinto di salpare per il Giappone (viaggio che non avrà luogo), vivamente sorpreso dall’arte degli indiani Pueblo per l’intimo legame che essa istituisce con la loro mitologia e per la elevata qualità degli artefatti, che – arriva a dichiarare l’intervistato – risultano persino più interessanti dell’arte rinascimentale italiana. Questo apparente ridimensionamento dell’assoluto primato artistico del Rinascimento italiano sembra provenire da un intelletto estravagante. In realtà l’affermazione, per nulla dissimulata, del superiore interesse di vasi e utensili di uso quotidiano prodotti da una cultura extraeuropea, pone la questione della natura e della dignità scientifica di questo «interesse». Che genere di ricerca poteva avere determinato simili convinzioni in uno studioso come Aby Warburg – poiché, lo si è già capito, di questi si tratta –, uno studioso fino a quel momento attivo come storico dell’arte, che aveva pubblicato, nel 1893, una dissertazione dottorale su Botticelli? A questo interrogativo si può trovare una risposta tanto persuasiva quanto suggestiva nella nuova monografia di Horst Bredekamp – Aby Warburg, der Indianer. Berliner Erkundungen einer liberalen Ethnologie (Aby Warburg, l’indiano. Ricognizioni berlinesi di una etnologia liberale, Wagenbach, Berlino 2019, pp. 171).

Per Warburg occorre mutuare – prima voce di un possibile decalogo ad uso dell’interprete – la precauzione che Roberto Bazlen formulò per Proust: non nominarne il nome invano. Non l’ha nominato invano Bredekamp con questo suo Baedeker corredato da un importante apparato iconografico, pensato per chi voglia ripercorrere il viaggio – o dovremmo dire “spedizione etnologica”? – che Warburg intraprese tra il dicembre del 1895 e il maggio del 1896 nell’estremo sud-ovest degli Stati Uniti. Il lettore potrà seguirne l’itinerario tra Colorado, New Mexico e Arizona, affidandosi a una ricostruzione puntuale fondata sulla corrispondenza, gli appunti di lavoro, il materiale fotografico (in non piccola parte realizzato dallo stesso Warburg con una allora modernissima fotocamera, la Buck’s Eye della Kodak, acquistata a Santa Fé nel gennaio 1896).

Si noti che tale documentazione è anch’essa di recente o recentissima pubblicazione (alludiamo ai volumi III.2, IV, V delle Gesammelte Schriften, apparsi tra il 2015 e l’anno corrente). E fa bene Bredekamp a precisare nelle pagine di apertura che, prima di questa importante serie di edizioni, la ricerca era ferma nella convinzione che Warburg, dopo l’esperienza americana, fosse tornato rapidamente a studiare il suo Rinascimento, non preoccupandosi di «sviluppare in un libro le corsive osservazioni sugli Indiani» (Gombrich): quel viaggio avrebbe rappresentato solo «un episodio che non sembrò trovare alcuna immediata espressione nel lavoro scientifico di Warburg» (Forster). Anche in questa circostanza, dunque, la “biografia intellettuale” redatta da Gombrich nel 1970 – ancora oggi improntamente difesa da qualche attardato interprete e editore – rivela (ma l’aveva già dimostrato in modo inconfutabile la tempestiva denuncia di Wind datata 1971) una natura toto coelo difforme rispetto al proprio oggetto, continuando a perdere progressivamente ogni utilità, anche quell’unica che pure sembrava conservare – cioè offrire assaggi dal cospicuo lascito di inediti warburghiani –, man mano che questo materiale viene messo alla luce delle stampe. Quanto a Forster, si deve aggiungere che la sua ultima monografia sul tema avrebbe, a quanto si dice, corretto quella grossolana osservazione risalente al 1991.

La fisionomia di Warburg si arricchisce considerevolmente grazie allo studio di Bredekamp, che segue il grande amburghese anche al ritorno dagli Stati Uniti, ed è anzi proprio la messa a fuoco sul periodo immediatamente successivo al viaggio americano a costituire una delle novità più rilevanti dell’indagine in esame. Tale periodo berlinese, che va dall’agosto 1896 all’aprile 1897, viene qui accuratamente ricostruito per la prima volta. Warburg, che prolunga il soggiorno a Berlino per dedicarsi agli studi etnologici presso il Königliches Museum für Völkerkunde, finisce per occupare un posto di rilievo accanto a personalità come von den Steinen e Ehrenreich, cioè tra coloro che contribuirono maggiormente alla costruzione delle collezioni del museo etnologico berlinese. Warburg si rivela addirittura «il catalizzatore» di una «fitta rete di relazioni» tra americanisti e etnologi (come Bandelier, Cushing, Keam, Voth, Seler) che consentì a Berlino di ospitare una delle più importanti raccolte delle testimonianze della cultura dei Pueblo.

Il Königliches Museum è il frutto di una concezione della ricerca etnologica che Warburg evidentemente avvertì come affine alla propria scienza della cultura, una scienza che grazie allo studio di Bredekamp appare anche (ma sarebbe riduttivo costringerla in questa formula) quale «fusione tra storia dell’arte e etnologia». Bredekamp mette in luce i tratti metodologici di quella etnologia attraverso l’analisi della forma espositiva espressa dalle Kunstkammern berlinesi. (Di questi spazi espositivi, delle Kunstkammern in genere, Bredekamp è forse il più sensibile osservatore contemporaneo, ed è d’obbligo a questo proposito menzionare il suo Antikensehnsucht und Maschinenglauben, Nostalgia dell’antico e fede nella macchina, del 1993.) Gli artefatti e gli altri materiali etnologici non vi appaiono disposti gerarchicamente, secondo i livelli di sviluppo delle diverse culture. Anche per tale organizzazione degli oggetti nello spazio, apparentemente anodina, questo collezionare non sarebbe un «atto di dominio». Con la messa in luce della orizzontalità delle collezioni museali, con il rilevamento di quello che viene definito di volta in volta come un «gesto cosmopolitico», «egualitario», «non centralizzante», Bredekamp individua una vera e propria tradizione «liberale» e «berlinese» cui contribuirono l’universalismo dei fratelli von Humboldt, la concezione espositiva museale di Adolf Bastian (a tale concezione, opposta a quella colonialista delle collezioni londinesi, è dedicato uno dei capitoli più riusciti del libro) e la scienza della cultura di Warburg.

Al termine del viaggio nel sud-ovest statunitense, all’inizio del periodo berlinese, Warburg – ipotizza fondatamente Bredekamp – aveva in mente «una dottrina etnografica del simbolo» basata sulla comparazione di culture e epoche differenti. Bredekamp contribuisce all’opera, tutt’altro che ultimata, di comprensione del simbolo warburghiano, e lo fa in particolare nel capitolo dal carattere più genuinamente gnoseologico, un capitolo che per questa sua natura, evidentemente impervia, rischia di passare inosservato, mentre – teniamo a sottolinearlo – è proprio nelle pagine in cui si esplica con maggiore intensità la prestazione teoretica dell’autore, più che in quelle dove si svolge, per così dire, lo spoglio documentario, che va ravvisato ciò che conferisce una dignità superiore di “guida” a tale studio. In quelle pagine Bredekamp si sofferma su un gruppo di annotazioni, di vertiginosa intensità, redatte da Warburg il 21 agosto 1896, e cioè all’inizio del soggiorno berlinese. Le trascriviamo: «Espansione o perdita del senso dell’io attraverso | incremento, assemblaggio, aggiunta | inserimento | appropriazione | dell’inorganico»; «Per mezzo di cosa l’uomo perde il senso di unità con il suo io vivente? i.e. con la sua estensione concreta?»; «Per mezzo di cosa l’uomo primitivo perde il senso di unità (identità) tra il suo io vivente e la sua estensione corporea spaziale concreta: attraverso l’attrezzo | la decorazione | la veste (componenti somatici liberi da dolore)». Bredekamp commenta come segue: «Proprio gli indigeni che [Warburg] aveva potuto osservare nel New Mexico e in Arizona rappresentavano con l’uso di ornamenti, indumenti e strumenti decorati quella frattura della identità corporea che offriva una nuova dimensione dell’estensione attraverso il simbolo dell’ambiente inorganico, artificiale e artistico modellato in forme, una identità che quindi era tutt’altro che “primitiva” nel senso di una unità originaria e non evoluta tra sé e il mondo circostante».

La frattura dell’identità non evoluta, la distruzione della unità primitiva tra l’uomo e il proprio ambiente vengono realizzate attraverso operazioni di aggiunta e annessione dell’inorganico all’organico, per cui l’estensione concreta del corpo risulta da un lato dilatata, dall’altro separata dall’ambiente; si acquisisce per tale via una nuova estensione non più concreta, fattuale, ma simbolica, di pensiero: è la prestazione specifica del simbolo (attrezzo decorato, veste, ornamento), nonché il carattere distintivo della civiltà, di cui gli indiani Pueblo dovevano rappresentare agli occhi di Warburg l’esemplare tanto prezioso quanto prossimo a scomparire, minacciato com’era dall’avanzata inarrestabile del modello culturale statunitense.

La frattura e l’espansione operate dal simbolo sono quella «produzione della distanza», su cui, come è noto, Warburg tornerà in più occasioni, anche nella testamentaria introduzione all’Atlante Mnemosyne. La distruzione e l’espansione dell’identità primitiva tra l’uomo e il proprio intorno concreto è l’apertura di un intorno simbolico, la conquista della distanza. «Distanza», come si sarà intuito, costituisce un vero e proprio termine tecnico warburghiano. Esso non coincide con la categoria della lontananza, contraltare della vicinanza; denota piuttosto la giusta distanza, il medio neutrale (simbolico e teoretico) dell’equilibrio tra lontano e vicino (dimensioni dell’estensione spaziale concreta). Pertanto ci permettiamo di dissentire da Bredekamp su questo punto: i poli qui in questione (poli dialettici più che vagamente «dinamici») non sono «vicinanza e distanza» (una polarità peraltro letta da Bredekamp attraverso la «Resonanz», un concetto di recente conio, un complemento di cui non ha nessun bisogno il lessico di Warburg), bensì vicinanza e lontananza. La distanza da conquistare per mezzo di strumenti rituali (ornamenti, vesti, decorazioni) è la giusta distanza, il medio dove lontano e vicino sono in equilibrio dialettico e le categorie di vicinanza e lontananza neutralizzate. In questo senso l’operazione di distanziamento simbolico porge una delle più plausibili chiavi di interpretazione del motto warbughiano «Symbol tut wohl»: «il simbolo fa bene» in virtù del suo potere distanziante. Si ricorderà che vesti, ornamenti e strumenti decorati – elementi di una strategia di messa a distanza del mondo da parte dell’uomo – sono definiti da Warburg «componenti somatici liberi da dolore».

Se nei nativi americani Warburg scorse le vestigia, o forse la promessa, di una civiltà della distanza, nell’Occidente della tecnica non esitò a indicare un’umanità primitiva che con la distruzione del senso della distanza – distruzione perpetrata in primo luogo dalle applicazioni pratiche della scienza (telefono, telegrafo) – avrebbe minacciato di gettare il pianeta nella tempesta se non avesse saputo al più presto (così recita una delle bozze per la conferenza sul Rituale del serpente) farsi «umanità disciplinata» in grado di «riattivare il freno della coscienza». Ora che siamo nel vivo della tempesta, memori di questa lezione, alle primitive “metafisiche della mescolanza”, da cui molti oggi si lasciano volentieri sedurre, contrapponiamo rigorosamente il pensiero della distanza.

Horst Bredekamp, Aby Warburg, der Indianer. Berliner Erkundungen einer liberalen Ethnologie (Aby Warburg, l’indiano. Ricognizioni berlinesi di una etnologia liberale), Wagenbach, Berlin 2019, pp. 171.