È uscito il nuovo volume della collana Riga / Blanchot e il superamento del libro

Maurice Blanchot è certamente uno dei massimi teorici novecenteschi della letteratura, dunque anche di quella lunghissima «civiltà del libro» che si estende dai greci fino agli scrittori suoi contemporanei. Tuttavia un esame più ravvicinato del modo in cui egli si rapporta alla nozione di libro può rivelare una serie di inquietudini e di intuizioni anticipatrici. Vale dunque, per quest’ambito tematico ristretto, qualcosa di simile rispetto a ciò che Foucault affermava a proposito del più generale rapporto con lo spazio letterario: «Se Blanchot si rivolge a tutte le grandi opere della letteratura mondiale e le intesse nel nostro linguaggio, lo fa proprio per dimostrare che queste opere non si possono mai rendere immanenti, che esse esistono al di fuori, che sono nate al di fuori e che, se esistono fuori di noi, noi siamo a nostra volta fuori di esse. E se manteniamo un certo rapporto con queste opere è a causa di una necessità che ci costringe a dimenticarle e a lasciarle cadere fuori di noi; è, in certo modo, sotto la forma di un’enigmatica dispersione, e non di un’immanenza compatta».

Un primo esempio di problematizzazione dell’idea di libro, da parte di Blanchot, può essere offerto da un articolo del 1943 intitolato appunto Le livre. Sintomatico, in tal senso, è già l’incipit: «È noto che la civiltà si fonda sul rispetto e sul disprezzo del libro. Chi si interessa soltanto a ciò che viene stampato esagera la reverenza che è dovuta ai segni e ai valori puri, ma l’incendio delle biblioteche resta la disgrazia che annuncia la fine dello spirito. Bruciare un libro, scriverne uno, sono i due atti fra i quali la cultura inscrive le proprie oscillazioni contrarie. Questo doppio movimento prosegue perfino nel modo di considerare un’opera. L’uomo che trova davanti ai propri occhi un’opera stampata è tentato di legarsi ad essa sia traendone un insieme di valori intellettuali, sia considerandola come una cosa, un oggetto contemplato dall’esterno. Nel primo caso, il pensiero consuma il libro, lo riduce a nulla, lo trasforma in sé con un atto che ne respinge tutta la sostanza materiale; nel secondo caso, il libro cerca di divenire un idolo e si lascia ammirare senza permettere agli sguardi di renderlo visibile al pensiero». Dunque, a seconda di come lo si considera, il libro cambia aspetto e natura: può essere oggetto di venerazione oppure di odio, può presentarsi come un semplice alimento per l’intelletto (che, nel nutrirsi di esso, lo consuma) o come un corpo inerte, magari bello per la veste esteriore e tuttavia chiuso nella propria materialità di cosa.

Secondo Blanchot, anche quest’ultimo aspetto merita attenzione, specie quando sono in causa dei testi poetici, che hanno un loro modo particolare di configurarsi graficamente, rendendo perciò rilevante, dal punto di vista stilistico e semantico, il rapporto fra i vocaboli e lo spazio bianco.

Tale rapporto risulta enfatizzato sia nel caso dei calligrammi (di tradizione antica, ma riproposti ad esempio da Apollinaire), quanto in quello, assai più elaborato, costituito da un poemetto di Mallarmé nel quale i vocaboli o i versi, differenti per grandezza e caratteri tipografici, appaiono sapientemente disseminati sulle pagine: «Una delle opere più illustri della poesia francese, il Coup de dés, è fondata sul prestigio materiale delle parole, sul significato fisico che esse ricevono dai cambiamenti minuziosi di caratteri, sull’aspirazione complessa con cui la parola scritta vorrebbe raggiungere nel contempo i principali sensi e colpire in tal modo la mente tramite il proprio valore ideografico. L’esempio del Coup de dés mostra non soltanto che la stampa è un’arte, ma che la poesia s’identifica allora con la stampa stessa. È un titolo di gloria che basterebbe ad indurre lo spirito puro a vergognarsi del proprio disprezzo, quando disdegna “l’aspetto fisico dei libri”». Non si tratta di una riuscita isolata, ma di un caso che può aiutare a riflettere sulle possibilità inerenti al futuro del libro. Futuro che però, almeno in tempi brevi, non sembra a Blanchot foriero di grandi mutamenti: «Era di moda, qualche anno fa, prevedere, nella maniera in cui le opere si trasmettono e si riproducono, molte novità incredibili, la fine delle consuetudini più antiche e la sparizione stessa del libro. Oggi, sembra che tali cambiamenti siano rimandati a più tardi, e se il libro è esposto alla minaccia di sparire, non è per il fatto che lo esige il progresso». Frase sibillina, in quanto non esclude che una fine del libro possa aver luogo, sia pure per cause diverse da quelle di natura tecnica.

I volumi che il lettore ha di fronte sono oggetti ancipiti, materiali e immateriali. E qualcosa di simile si può dire anche ponendosi dal punto di vista dello scrittore, chiamato a confrontarsi con due cose per lui differenti, il libro e l’opera: «L’autore vede gli altri interessarsi alla sua opera, ma l’interesse che essi vi portano è un interesse diverso da quello che aveva fatto dell’opera la pura traduzione di lui stesso, e questo interesse diverso muta l’opera, la trasforma in qualcos’altro in cui l’autore non riconosce più la perfezione iniziale. L’opera per lui è scomparsa, diventa l’opera degli altri, quella in cui essi sono e lui non è, un libro che prende valore da altri libri, che è originale se non somiglia ad essi, che viene compreso perché ne è il riflesso. Lo scrittore non può trascurare questa nuova tappa. Lo si è visto, egli non esiste che nella propria opera, ma l’opera esiste solo quando è divenuta quella realtà pubblica, estranea». Chi scrive deve dunque accettare, volente o nolente, che l’opera assuma la veste materiale del libro (perché questo è l’unico modo in cui essa può raggiungere un’esistenza concreta), ma nel contempo deve comprendere che, non appena è divenuta libro, cessa di appartenergli e diventa proprietà dei lettori.

In un saggio in cui vengono messi a confronto due importanti autori novecenteschi, Jorge Luis Borges e Henri Michaux, ritroviamo la duplice polarità, per così dire fisica e metafisica, del libro. Nello scrittore argentino prevale il secondo aspetto, tanto che egli rinnova l’antica comparazione fra l’universo e un volume: «In linea di principio, il libro è per lui il mondo, e il mondo è un libro.

Ciò dovrebbe tranquillizzarci sulla ragione dell’universo, poiché del senso di esso possiamo dubitare, ma i libri fatti da noi […] sappiamo che sono compenetrati d’intelligenza e animati da quel meraviglioso potere di coordinamento che è l’intelletto. Se il mondo è un libro, vuol dire che è leggibile; grande soddisfazione per un letterato. Ma se il mondo è un libro, ogni libro è il mondo, e da quest’innocente tautologia derivano delle conseguenze temibili. In primo luogo il fatto che non ci sono più termini di riferimento; il mondo e il libro si rimandano eternamente e infinitamente le loro immagini riflesse […]. Inoltre il fatto che, se il libro è la possibilità del mondo, dobbiamo dedurne che nell’universo è all’opera non solo il potere di fare, ma anche il grande potere di fingere, di truccare e d’ingannare, di cui ogni opera narrativa è il prodotto tanto più evidente quanto più dissimulato sarà in essa tale potere». L’associazione tradizionale si trasforma, quindi, perché incomincia a funzionare simultaneamente in due maniere opposte: paragonato ad un libro, il vasto universo appare ridotto alle dimensioni rassicuranti di un oggetto familiare e conoscibile, ma se, alla maniera di Borges, si definisce il testo letterario in termini di finzione e artificio, allora c’è il rischio di attribuire anche all’universo una natura ingannevole e sfuggente.

Diversa è la prospettiva aperta da Michaux, specie nei volumi in cui egli si è sforzato di descrivere e comprendere, nel modo più fedele possibile, un’esperienza che di per sé sfugge alla descrizione e alla comprensione, ossia quella da lui compiuta sperimentando vari tipi di droghe, incluse quelle allucinogene come la mescalina. Lasciando da parte la complessiva interpretazione blanchotiana di tali volumi di Michaux, ci limiteremo a rimarcare un punto specifico, relativo alle particolarità grafico-tipografiche di essi. Scrive Blanchot: «Vorrei evidenziare, in questi libri, il ruolo giocato dai disegni, dalla scrittura e dalle annotazioni in margine; quelle parole marginali danno alla lettura una dimensione nuova. Michaux dice che suggeriscono “gli accavallamenti, fenomeno sempre presente nella mescalina, e senza il quale sarebbe come se si parlasse d’altro”. E aggiunge: “Non si sono utilizzati altri ‘artifici’. Ce ne sarebbero voluti troppi”. Aggiunge ancora questo, che occorre leggere con attenzione: “Le difficoltà insormontabili derivano: 1) dall’inaudita velocità di apparizione, trasformazione, sparizione delle visioni; 2) dalla molteplicità, dal pullulare in ciascuna visione; 3) dagli sviluppi a ventaglio e ad ombrelle, per progressioni autonome, indipendenti, simultanee (a sette schermi, per così dire); 4) dal loro genere non emozionale; 5) dalla loro apparenza stupida e più ancora meccanica: raffiche di immagini, raffiche di ‘sì’ o di ‘no’, raffiche di movimenti stereotipati”.

Non si sa se sia deplorevole o ammirevole la saggezza di Michaux che, abbozzando qui una nuova forma di letteratura, vi ha rinunciato per disgusto dell’artificio». Come si vede, Blanchot non soltanto approva il fatto che Michaux abbia adottato, nei suoi volumi sulla droga, soluzioni grafiche non convenzionali, ma deplora che queste innovazioni siano state, in fin dei conti, timide e modeste, mentre sarebbe stato possibile spingersi più oltre, in modo da giungere a produrre un’altra forma di letteratura e un nuovo tipo di oggetto-libro.

L’esigenza di interrogarsi sul futuro dell’attività letteraria torna a manifestarsi nella parte finale della raccolta saggistica Le livre à venir. Blanchot esordisce affermando, non senza audacia, che alla domanda «dove va la letteratura?» c’è una risposta facile: «La letteratura va verso se stessa, verso la sua essenza che è la sparizione». Egli intende dire che, anche se gli scrittori continueranno ancora a lungo a produrre le loro opere, la letteratura ha perso la propria sovranità, non è più capace di dare espressione a un’esigenza di assoluto. È del resto ciò che, verso il 1820, aveva già sostenuto Hegel parlando della produzione artistica in generale: «L’arte non arreca più quel soddisfacimento dei bisogni spirituali che in essa hanno cercato e solo in essa trovato epoche e popoli precedenti […]. Perciò il nostro tempo, per la sua situazione generale non è favorevole all’arte. Lo stesso artista, nell’esercizio della sua arte, non soltanto è sollecitato ed influenzato ad introdurre nel suo lavoro sempre più pensieri dalla riflessione che risuona alta intorno a lui, dal modo come abitualmente si pensa e si giudica l’arte, ma l’intera formazione spirituale è tale che egli stesso sta dentro un simile mondo riflessivo coi suoi rapporti, e né potrebbe farne astrazione con la volontà e la decisione, né con un’educazione particolare o con l’allontanarsi dai rapporti della vita, fingersi ed effettuare un isolamento particolare che ristabilisca il perduto. Per tutti questi riguardi l’arte, dal lato della sua suprema destinazione, è e rimane per noi un passato». Blanchot concorda con questa valutazione, ma al tempo stesso approfondisce il discorso riferendosi agli sviluppi della letteratura. A partire da Mallarmé, infatti, essa sembra aver smesso di aspirare al raggiungimento della gloria esteriore e persino all’affermazione della personalità individuale di chi scrive, rimettendo in discussione tutto: l’arte, l’opera, la verità e persino se stessa. Da allora, dunque, la letteratura ha cominciato a configurarsi come una ricerca incessante, un’indagine sulla propria essenza e sulle proprie condizioni di possibilità.

Tutto ciò si riflette sul libro, il cui ruolo appare per un verso potenziato e per l’altro reso incerto. È vero infatti che il venir meno delle forme letterarie consuete gli conferisce centralità: «Il libro solo importa, così com’è, lontano dai generi, fuori dalle rubriche, prosa, poesia, romanzo, testimonianza, in cui rifiuta di incasellarsi, negando loro il potere di fissare quale sia il suo posto e di determinare la sua forma. Un libro non appartiene più ad un genere, ogni libro dipende dalla sola letteratura». Ma nel contempo pare ormai trovarsi situato in una zona di instabilità e turbolenza: «Bisognerebbe avere una ben scarsa familiarità con se stessi per non avvedersi che libri, scritti, linguaggio sono destinati a metamorfosi alle quali, a nostra insaputa, già si aprono le nostre abitudini, mentre vi si rifiutano le nostre tradizioni […]. Leggere, scrivere, non dubitiamo che queste parole siano chiamate a svolgere nel nostro spirito un ruolo molto diverso da quello che svolgevano ancora all’inizio del secolo: sono cose evidenti, qualsiasi radio e schermo ce lo dicono, e ancor più questo rumore intorno a noi, questo ronzare anonimo e continuo in noi, la meravigliosa parola non udita, agile, infaticabile, che in ogni momento ci fornisce un sapere istantaneo, universale». Come si vede, la presenza di radio, cinema e televisione basta a Blanchot per intuire che lo statuto del libro e della lettura non potranno rimanere immutati. Anzi, egli sembra già parlare profeticamente della società odierna, modificata in maniera ancor più drastica dall’avvento di Internet e dei nuovi media in generale. Tuttavia Blanchot si mostra anche pronto a capovolgere in parte il discorso, asserendo che «molto prima delle invenzioni della tecnica, dell’uso delle onde e del richiamo delle immagini, sarebbe bastato ascoltare le affermazioni di Hölderlin, di Mallarmé, per scoprire la direzione e l’estensione dei cambiamenti che oggi ci persuadono senza sorprenderci».

In effetti, Mallarmé sembra essere il principale ispiratore delle riflessioni blanchotiane sul futuro del libro. Ciò vale in particolare, e ancora una volta, per il Coup de dés. Fra i meriti del poemetto mallarmeano c’è infatti il seguente: «Un coup de dés annuncia un libro del tutto diverso da quello che è ancora il nostro: lascia presentire che quel che chiamiamo libro secondo l’uso della tradizione occidentale, in cui l’occhio identifica il moto della comprensione con il ripetersi di un va’ e vieni lineare, si giustifica solo con la facilità della comprensione analitica. In fondo, dobbiamo pur rendercene conto: abbiamo i libri più poveri che si possano concepire e, da alcuni millenni, continuiamo a leggere come se non facessimo altro che iniziare ad imparare a leggere. Un coup de dés orienta l’avvenire del libro nel senso della più grande dispersione e, al tempo stesso, nel senso di una tensione capace di raccogliere l’infinita diversità, tramite la scoperta di strutture più complesse». È interessante notare che idee simili erano già state espresse, qualche decennio prima, da Walter Benjamin, il quale aveva messo in relazione le innovazioni del poeta francese con i cambiamenti dello statuto della scrittura verificatisi nella società urbana e industriale: «Tutto fa prevedere che il libro in questa sua forma tradizionale stia andando incontro alla sua fine. Mallarmé, che attendendo alla cristallina costruzione della sua opera letteraria certamente tradizionalista vedeva bene i segni di ciò che andava maturando, nel Coup de dés ha per la prima volta acquisito alla pagina a stampa le tensioni grafiche della réclame […], in armonia prestabilita con tutti gli eventi decisivi di quei giorni nell’economia, nella tecnica, nella vita pubblica. La scrittura, che nel libro stampato aveva trovato un asilo ove condurre un’esistenza autonoma, dai cartelloni pubblicitari viene trascinata inesorabilmente sulle strade e assoggettata alle brutali eteronomie del caos economico. È questo il severo tirocinio della sua nuova forma». La forzatura interpretativa è solo apparente, visto che era stato lo stesso Mallarmé a sottolineare come l’ampio formato e la varietà di caratteri tipografici offerti da manifesti e giornali fornissero stimoli preziosi a chi volesse concepire un nuovo tipo di testi poetici.

Secondo Blanchot, «Un coup de dés è il libro a venire», perché con le sue audaci soluzioni grafiche e stilistiche fa presentire quel che potrebbero diventare le opere letterarie. Ma il futuro deve pur sempre essere considerato come qualcosa di aperto e impregiudicato: «Ciò verso cui andiamo non è forse affatto ciò che l’avvenire reale ci porterà. Ma ciò verso cui andiamo è povero e ricco di un avvenire che non ci è lecito irrigidire nella tradizione delle nostre vecchie strutture».

Sono considerazioni di valore generale, che riguardano anche la società. Non è un caso che, nelle ultime pagine di Le livre à venir, venga affrontato il tema del rapporto fra il letterato e l’impegno: «Quando lo scrittore si occupa oggi di politica, con uno slancio che urta gli specialisti, non si occupa ancora di politica, ma di quel rapporto nuovo, poco osservato, che l’opera e il linguaggio letterario vorrebbero suscitare nel contatto con la presenza pubblica. Perciò, parlando di politica, già parla d’altro: di etica; parlando di etica, parla di ontologia; parlando di ontologia, parla di poesia; parlando infine di letteratura, “sua unica passione”, lo fa per tornare alla politica, “sua unica passione”».

Ricordiamo che, dopo un’assidua attività come giornalista sui quotidiani di estrema destra nel corso degli anni Trenta, Blanchot aveva attraversato un lungo periodo di silenzio sui temi politici e, durante l’occupazione tedesca della Francia, si era avvicinato a posizioni di segno opposto. A partire dagli anni Cinquanta, egli si pronuncia pubblicamente sia contro il ritorno al potere di De Gaulle, sia contro la guerra d’Algeria. Nel decennio seguente, cerca a lungo, con altri intellettuali di sinistra di vari paesi, di far nascere una rivista internazionale. Anche se il tentativo si rivelerà da ultimo impraticabile, Blanchot vi investe molto tempo e molte energie. La rivista, nella maniera in cui la concepisce, dovrebbe essere radicalmente nuova, avere forti implicazioni politiche e proporsi come qualcosa di alternativo rispetto alla forma del libro e del periodico. Egli scrive infatti all’amico e collaboratore Louis-René des Forêts: «Ciò che è in gioco nella nostra iniziativa, è la ricerca di una parola plurale, che non potrebbe essere il libro (e che deve dar scacco all’immobilità, al carattere di eternità del libro; per di più, un libro è troppo impersonale per poter essere scritto da parecchi), ma ancor meno conciliarsi con l’apparenza di una rivista e delle necessità pratiche e periodiche. L’arte di scrivere un libro non è ancora stata trovata, diceva Novalis. È chiaro che neppure la forma di questa parola plurale abbiamo trovato, ma io credo che questa ricerca sia ciò che conta, e forse è l’unica cosa che conta».

Lo stesso spirito si ritrova nell’adesione di Blanchot al movimento studentesco del maggio 1968: oltre a partecipare a manifestazioni e assemblee, Blanchot è fra i creatori di un Comité d’action étudiants-écrivains e collabora con articoli anonimi al bollettino del comitato stesso. La cosa ci interessa anche perché, fra questi articoli, ce n’è uno in cui egli torna a interrogarsi sulle sorti del libro. Nel breve testo, si constata che il proliferare di volumi sulla rivolta giovanile in corso mostra che il libro non è sparito. «Diciamo però che tutto quel che nella storia della nostra cultura e nella storia tout court non cessa di destinare la scrittura non al libro, ma all’assenza di libro, non ha smesso di annunciare la scossa, preparandola. Ci saranno ancora libri e, quel che è peggio, bei libri. Ma la scrittura murale, modalità che non è né di iscrizione né di elocuzione, i volantini distribuiti in fretta per strada, i manifesti che non hanno bisogno di essere letti e già si presentano come una sfida a qualsiasi legge, le parole di disordine, le parole fuori discorso che scandiscono i passi, le grida politiche, decine di bollettini come questo: tutto ciò che disturba, chiama, minaccia e infine interroga senza aspettare risposta, senza fondarsi su alcuna certezza, non lo chiuderemo mai in un libro che, anche aperto, tende alla chiusura, forma raffinata della repressione. […] Ciò che urta di più l’autorità, il potere, la legge, è proprio questa sospensione del libro che è anche una sospensione della storia, e che, lungi dal riportarci al di qua della cultura, designa un punto situato ben al di là di essa. […] Non più libri, mai più libri, per tutto il tempo in cui saremo in rapporto con la scossa della rottura». Come si vede, è qui in causa un superamento non tecnico ma politico della forma-libro, vista come inadeguata ai periodi di rivolta, ed anzi in sé tendenzialmente repressiva, in quanto aspira a proporre un’immagine chiusa e fissa del reale. Anche su questo punto, le osservazioni blanchotiane appaiono singolarmente consonanti con quelle di Benjamin. Il filosofo tedesco asseriva infatti che, nelle situazioni di emergenza, «una reale efficacia della letteratura può realizzarsi solo attraverso un netto alternarsi di azione e scrittura: in volantini, opuscoli, articoli di rivista e manifesti deve plasmare quelle forme dimesse che corrispondono alla sua influenza all’interno di comunità attive meglio dell’ambizioso gesto universale del libro. Solo questo linguaggio immediato si mostra all’altezza del momento in modo attivo».

Se gli eventi del maggio 1968 ha contribuito a rafforzare in Blanchot l’idea di una certa crisi e obsolescenza del libro, un’impressione analoga gli è già stata suggerita da un apporto di natura strettamente teorica. L’anno prima, infatti, egli ha letto con attenzione e partecipazione un’opera di grande rilievo, vale a dire De la grammatologie di Jacques Derrida. Senza poter sviluppare in questa sede un confronto fra i due autori (che del resto diverranno amici e non mancheranno di tributarsi importanti riconoscimenti reciproci), ci limiteremo a ricordare che De la grammatologie si apre con un capitolo dal titolo in apparenza paradossale: La fin du livre et le commencement de l’écriture. In esso, il filosofo sviluppa una critica minuziosa e tagliente di alcuni aspetti del pensiero occidentale, colpevole di aver elaborato un’idea del linguaggio fortemente complice di una metafisica della presenza. Egli si mostra disposto a valorizzare termini come «testo», «traccia», «scrittura», intendendoli in modo nuovo, mentre il vocabolo «libro» gli pare gravato da connotazioni negative. Ad essere in causa non sono, almeno in prima istanza, i volumi fisicamente intesi: «Questa morte del libro non annuncia (e in certo modo da sempre) null’altro che una morte della parola (di una parola sedicente piena) e una nuova mutazione nella storia della scrittura, nella storia come scrittura». La diffidenza derridiana è rivolta verso una nozione, più che verso una realtà materiale: «L’idea del libro è l’idea di una totalità, finita o infinita, del significante; questa totalità del significante può essere ciò che è, una totalità, solo a condizione che una totalità costituita del significato le preesista, vigili sulla sua iscrizione e sui suoi segni, ne sia indipendente nella sua idealità. L’idea del libro, che rinvia sempre a una totalità naturale, è profondamente estranea al senso della scrittura. È la protezione enciclopedica della teologia e del logocentrismo contro l’azione dirompente della scrittura».

Blanchot, nella sua opera saggistica più corposa, apparsa nel 1969 col titolo L’entretien infini, mostra di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Egli entra con chiarezza in argomento già nella Note introduttiva al volume. Dopo aver preso atto del fatto che «esisteranno ancora dei libri, molto tempo dopo che il concetto di libro si sarà svuotato», fa notare come, a partire da Mallarmé, i tradizionali generi letterari abbiano perso la propria pertinenza e la stessa nozione di letteratura risulti incerta, mentre per contro ha acquisito un rilievo sempre maggiore la scrittura, vocabolo da assumere in un senso rinnovato. «Scrivere, l’esigenza di scrivere: non più la scrittura che (per una necessità inevitabile) si è sempre messa al servizio della parola o del pensiero cosiddetto idealista, ossia moralizzante, ma la scrittura che, con la sua forza lentamente sprigionantesi (forza aleatoria d’assenza), sembra non consacrarsi ad altro che a se stessa, restando senza identità e aprendo a poco a poco possibilità completamente diverse, un modo anonimo, distratto, differito e disperso di essere in rapporto, modo che mette in discussione tutto e in primo luogo l’idea di Dio, dell’Io, del Soggetto, poi quelle della Verità e dell’Uno, poi l’idea del Libro e dell’Opera, di modo che questa scrittura (intesa nel suo rigore enigmatico), ben lungi dal proporsi come scopo il Libro, ne segnerebbe piuttosto la fine». Blanchot precisa subito che, quando parla di fine del libro, non si riferisce allo sviluppo dei mezzi di comunicazione audiovisivi, che di per sé non bastano a soppiantarlo nel suo aspetto più forte, ossia quello per cui con la parola «libro» si indica «un ordine subordinato all’unità, un sistema di nozioni in cui si afferma il primato della parola sulla scrittura, del pensiero sul linguaggio». Per andare davvero oltre il libro, dunque, occorrerebbe una messa in discussione globale, l’avvento di una scrittura che, per poter riuscire a distruggere il sistema di valori e di concetti tradizionali, dovrebbe mostrarsi capace di trasgredire ogni legge, compresa la propria.

L’entretien infini è un’opera di grande ricchezza e densità teorica, di cui per brevità ci limiteremo a richiamare rapidamente l’ultimo capitolo, dal titolo L’absence de livre. Blanchot vi distingue varie accezioni del vocabolo «libro», dato che con la stessa parola si possono indicare tre cose diverse: l’oggetto materiale, reperibile nelle librerie o nelle biblioteche; il libro inteso come «a priori del sapere», «condizione di ogni lettura e di ogni scrittura»; il Libro, infine, visto come totalità, come assoluto, e sognato in questi termini dai romantici tedeschi, da Hegel o da Mallarmé. Nondimeno, se il poeta francese segna una svolta storica, ciò vale anche per questo punto specifico, in quanto, pur teorizzando l’Opera, si mostra capace di pensarla connessa all’assenza d’opera. «La follia di scrivere – il gioco insensato –, è il rapporto di scrittura, rapporto che non si stabilisce fra la scrittura e la produzione del libro, ma, attraverso la produzione del libro, fra lo scrivere e l’assenza d’opera. […] Per il libro passa la scrittura, ma il libro non è ciò a cui essa si destina (il suo destino). Per il libro passa la scrittura, che in esso si realizza pur sparendovi; e tuttavia, non si scrive per il libro. Il libro: astuzia con cui la scrittura va verso l’assenza di libro».

Per muoversi in tale direzione non servirebbero a nulla il silenzio e la pagina bianca, perché occorre in ogni caso ricorrere alla scrittura. Ma non quella che è sempre stata usata per articolare dialetticamente il discorso o per accumulare le memorie all’interno della civiltà del libro. Ad essere necessaria è una scrittura diversa, capace di rispondere all’attrazione del fuori, dell’esteriorità. «L’assenza di libro: l’anteriore deteriorarsi del libro, il suo gioco di dissidenza rispetto allo spazio in cui si inscrive; il preliminare morire del libro. Scrivere, il rapporto con l’altro da ogni libro, con ciò che nel libro sarebbe de-scrizione, esigenza scrittoria fuori discorso, fuori linguaggio. Scrivere sul margine del libro, fuori dal libro».

Pur avendo intrapreso tale via di fuga, Mallarmé si è fermato a metà strada. Nel suo caso, infatti, «l’Opera appartiene ancora al libro e, così, contribuisce a mantenere il carattere biblico di ogni Opera, e tuttavia designa la disgiunzione di un tempo e di uno spazio altro (al neutro), designa quel che non si afferma più in un rapporto di unità». Occorre quindi andare oltre, riconoscendo però, al tempo stesso, che il superamento del libro si presenta come un processo estremamente arduo, in direzione di una meta forse irraggiungibile: «Ammettiamo che ciò che ossessiona il libro (ciò che lo assedia) sia l’assenza di libro sempre mancata dal libro stesso, che si limita a contenerla (tenendola a distanza) senza contenerla (trasformarla in contenuto). Ammettiamo ancora, dicendo il contrario, che il libro racchiuda l’assenza di libro che lo esclude, ma che l’assenza di libro non si concepisca mai soltanto a partire dal libro, e come sua semplice negazione. Ammettiamo che, se il libro porta un senso, l’assenza di libro sia a tal punto estranea al senso che neppure il non-senso la concerne».

Gravoso, pertanto, è il compito che Blanchot assegna alla scrittura. La forma di essa che, in L’entretien infini, appare maggiormente valorizzata è quella del frammento. Non a caso l’intera, e assai ampia, terza parte del volume presenta lo stesso titolo delle pagine finali, ma con un’aggiunta significativa: L’absence de livre (le neutre le fragmentaire). E ciò spiega anche come mai le successive opere di Blanchot assumano, in due casi importanti, la veste della raccolta di frammenti: ci riferiamo a Le pas au-delà e L’écriture du desastre. Fra le annotazioni incluse in questi volumi, alcune tornano sul tema che ci interessa. Così, ad esempio, in Le pas au-delà si può leggere un frammento di forte tensione utopica, o distopica: «È come se avesse scritto in margine ad un libro che verrebbe scritto solo assai più tardi, in un’epoca in cui i libri, scomparsi da tempo, evocherebbero soltanto un passato spaventosamente antico». Ma più oltre Blanchot torna ad evocare un processo che è ancora in corso, e lo sarà per un tempo indefinitamente lungo: «Scrivere non si scrive che al limite della scrittura, dove il libro, pur sempre lì, è la pressione della fine (senza fine) dei libri».

In L’écriture du desastre, ci si interroga sul perché una serie di frammenti, che pure preannuncia in certo modo l’esaurirsi dell’opera, continui a configurarsi come libro: «Il fatto è che l’ordine del libro è necessario a ciò che gli manca, all’assenza che si sottrae ad esso […]. L’assenza di libro, il fuori-libro, lascia intendere ciò che supera. Da qui l’appello al frammentario». Questo discorso, però, non riguarda solo i frammenti, anzi assume una portata più generale: «Perché ancora dei libri, se non per sperimentarne la fine tranquilla, tumultuosa, che solo il “lavoro” della scrittura effettua»? Secondo Blanchot, il persistere della forma-libro va visto come una prova non della sua persistente validità e attualità, bensì all’opposto della lenta e inesorabile erosione che tale forma sta subendo ad opera della scrittura.

C’è un altro frammento che appare di particolare rilievo. Era già stato pubblicato nel 1978 e, poiché in quel caso il testo era un po’ più ampio rispetto a come lo si legge in L’écriture du desastre, conviene tener conto anche di tale prima versione. Lo spunto d’avvio è offerto da una frase di Mallarmé, citata quasi letteralmente: «Non c’è altra esplosione che un libro». Il 9 dicembre 1893 l’attentatore anarchico Auguste Vaillant aveva fatto esplodere un ordigno alla Camera dei deputati francese, senza provocare vittime. Dato che un giornalista aveva chiesto al poeta di esprimersi sull’evento, Mallarmé aveva risposto con la formula lapidaria: «Non conosco altra bomba, che un libro». Secondo Blanchot, associare un volume (o forse l’Opera assoluta sognata dal poeta) a un’esplosione «significa che il libro non è il raccogliersi laborioso di una totalità finalmente conseguita, ma che il suo essere consiste nell’esplosione rumorosa, silenziosa, che non si produrrebbe (non si affermerebbe) senza di esso». In confronto a tale deflagrazione (aggiunge audacemente, o forse follemente, Blanchot), «le piccole folgorazioni atomiche sono rinviate alla loro modesta misura, manifestazione episodica di quell’unica esplosione che è il libro». Esso si rivela portatore non soltanto del senso, ma anche della dissoluzione di tutti i sensi. Infatti «è, fin dal momento in cui si propone, già travagliato dal proprio altro, altro da ogni libro, assenza di (o fuori dal) libro, della quale ciò che si scrive porta il segno, e lo porta fino alla rovina di ciò che non si può scrivere, scrittura senza potere, senza origine, senza destinazione». Blanchot conclude il proprio frammento con un ultimo, importante capoverso, in cui evoca di passaggio anche un’altra forma di distacco dal libro, quella connessa all’impegno politico: «È all’appello del morire di un libro in tutti i libri che si deve rispondere: non solo riflettendo sulle circostanze di un’epoca, sulla crisi che vi si annuncia, sugli sconvolgimenti che vi si preparano, grandi, piccole cose, per quanto pretendano tutto da noi (come diceva già Hölderlin, pronto a gettare la penna sotto il tavolo per darsi totalmente alla Rivoluzione).

Risposta che tuttavia concerne il tempo, un altro tempo, un altro modo di temporalità che non ci lascia più essere tranquillamente nostri contemporanei. Ma risposta necessariamente silenziosa, senza presunzione, già sempre intercettata, privata di ogni proprietà e sufficienza: tacita, in quanto non potrebbe essere che l’eco di una parola d’esplosione. Bisognerebbe forse citare, avvertimento sempre inedito, le parole vivificanti di un poeta molto vicino: “Ascoltate, prestate orecchio: anche se del tutto in disparte, alcuni libri amati, alcuni libri essenziali hanno cominciato a rantolare” (René Char)».

Come intendere questi plurimi e ostinati sforzi, da parte di Blanchot, di pensare il superamento del libro? Ricordiamo che, a seconda dei momenti, egli sembra aver concepito tale processo in maniere assai diverse. Può trattarsi di un rinnovamento dell’aspetto materiale dei volumi, che li liberi dalla monotonia dello sviluppo lineare delle frasi, dando luogo a una disposizione imprevista dei vocaboli sulla pagina (è il rivolgimento attuato nel Coup de dés di Mallarmé). Ma può anche essere in causa lo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione (radio, cinema, televisione), processo storico che, almeno a prima vista, sembra portare con sé una certa marginalizzazione dei libri e della lettura, a vantaggio di metodi d’informazione ritenuti più rapidi, efficaci e immediatamente fruibili. Gli eventi del maggio 1968 mostrano poi che, nei momenti di speranza rivoluzionaria, l’oggetto-libro appare inadeguato e intrinsecamente reazionario, sicché lo si può e lo si deve sostituire con volantini, manifesti, graffiti murali, slogan ritmati e bollettini di lotta. Infine, passando ad un piano ancor più spiccatamente teorico, ciò che occorre oltrepassare è il libro visto come complice di una millenaria tradizione di pensiero che ha sempre privilegiato la presenza, l’unità, la chiusura circolare del discorso, la pretesa enciclopedica e totalizzante, secondo una prospettiva, in ultima istanza, di tipo metafisico-teologico.

Ad aprire un varco in questa immane e resistente muraglia dovrebbe essere la scrittura, specie quella che si affida alla «parola di frammento». Ad essa spetta il difficile compito di attuare una contestazione che investa l’insieme dei valori tradizionali (in ambito politico, filosofico, religioso) e persino l’arte, letteratura inclusa. Ma, nonostante tutto, Blanchot sembra consapevole del fatto che le varie vie di fuga da lui indicate restano soltanto possibili, tendenziali, incoative. Lo mostra bene la stessa scrittura frammentaria, costretta ad affidarsi proprio a ciò che avversa (e che in certo modo la nega), ossia alla forma chiusa del volume. A Blanchot non resta dunque che presentare la morte del libro come un processo indeterminato nel suo svolgersi temporale, qualcosa che è in atto da sempre e che durerà, se non in eterno, almeno per un tempo che non risulta possibile quantificare.

Nella misura in cui il suo discorso verte sul destino del libro inteso come oggetto concreto, risulta forte per noi la tentazione di riferirci all’attualità, ossia ai mutamenti che l’enorme sviluppo di Internet e la diffusione dei libri elettronici stanno causando, e ancor più causeranno nei prossimi decenni. Non si tratta di porsi domande ingenue del tipo: «Cosa direbbe Blanchot delle trasformazioni in corso?», quasi fossimo in grado di rispondere al suo posto. Ma non si tratta nemmeno di accantonare la questione come non pertinente, col pretesto che l’opera di questo autore si è interrotta prima che si fossero verificati molti dei cambiamenti cui alludiamo. Già nel 1997, infatti, Jacques Derrida aveva potuto osservare (in un testo che, per rendere omaggio a Blanchot, reca il titolo Le livre à venir) quanto segue: «“Che ne è del libro a venire?”. È dunque anche “che ne è della biblioteca a venire?”. Si continuerà ancora a lungo a chiamare biblioteca un luogo in cui per l’essenziale non si raccoglierebbero più dei libri in deposito? Anche se questo luogo continuasse ad ospitare tutti i libri possibili, e anche se il loro numero non dovesse diminuire, come credo si possa prevedere, anche se tale numero rimanesse molto a lungo maggioritario nella produzione dei testi, un tale luogo, tuttavia, sarebbe dunque chiamato a diventare sempre più, tendenzialmente, uno spazio di lavoro, di lettura e di scrittura regolato o dominato da testi che non rispondano più alla forma “libro”: testi elettronici senza supporto cartaceo, testi che non sarebbero neppure più corpus o opus, cioè opere finite e delimitabili, insiemi che non costituirebbero neppure più dei testi, ma dei processi testuali aperti e offerti, su reti nazionali e internazionali senza limiti, all’intervento attivo o interattivo del lettore divenuto coautore, ecc.».

Oggi, dato che le cose stanno appunto in questi termini, è forse lecito asserire che alcune intuizioni anticipatrici che si rilevano in opere già antiche di Blanchot hanno trovato, per qualche aspetto, attuazione. Ma ciò, lo ripetiamo, vale in rapporto alla configurazione esterna dei testi scritti, alla loro messa in opera spaziale (in uno spazio cartaceo o virtuale). Sarebbe invece arduo e prematuro festeggiare, o all’opposto deplorare, la fine del libro nel senso forte del termine. Nell’ottica blanchotiana, infatti, esso è in certo modo intemporale, senza limiti determinati, e non può avere termine così come, a ben vedere, non ha mai avuto esordio: «Se per una prima volta il libro potesse davvero iniziare, allora già da tempo, per un’ultima volta, sarebbe giunto alla fine».

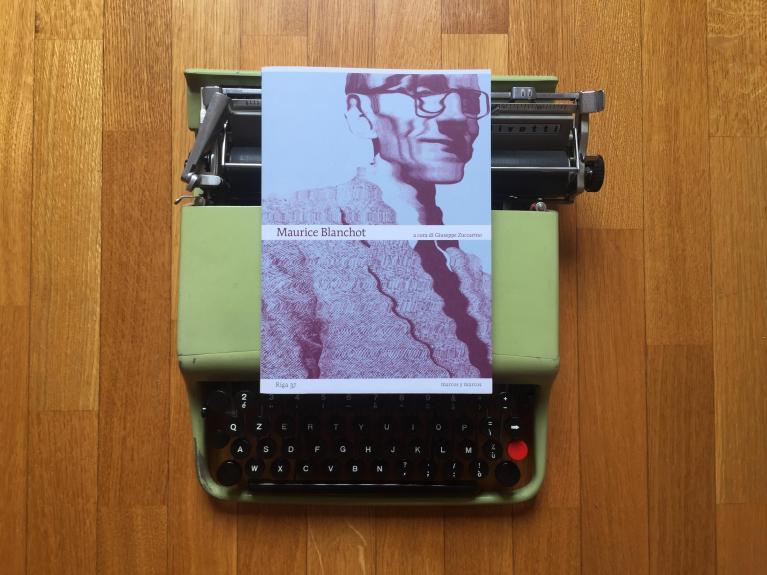

Maurice Blanchot, a cura di Giuseppe Zuccarino, «Riga», 37, Marcos Y Marcos, Milano 2017.

Maurice Blanchot, a cura di Giuseppe Zuccarino, «Riga», 37, Marcos Y Marcos, Milano 2017.