Speciale

Campioni # 13. Silvia Bre

Se il nostro luogo è dove

il silenzioso guardarsi delle cose

ha bisogno di noi

dire non è sapere, è l’altra via,

tutta fatale, d’essere.

Questa la geografia.

Si sta così nel mondo

pensosi avventurieri dell’umano,

si è la forma

che si forma ciecamente

nel suo dire di sé

per vocazione.

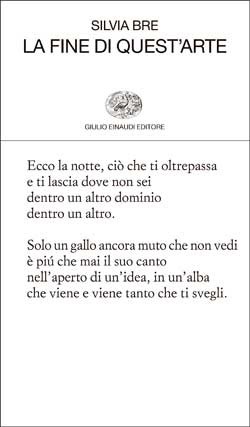

da Silvia Bre La fine di quest’arte (Einaudi, Torino 2015, pp. 83, € 11), p. 23

In vedendo il buio si conosce qual è la luce

e in udendo il silenzio si impara che sia il suono

Giovanni della Casa

La poetica stilnovistica ha sperimentato e conosciuto una formula che la poesia successiva sembra avere quasi del tutto smarrito: il congedo. Il congedo era quell’estrema, conclusiva parte di una rima, in cui il poeta rompeva l’andamento naturale del proprio componimento per rivolgersi infine alla poesia stessa, per guardarla negli occhi, ormai estranea, e indi rivolgerla verso i suoi lettori. Esempi giustamente celebri di congedi sono nella poesia di Guido Cavalcanti, che poteva addirittura concludere quasi ironicamente la sua più difficile ed esoterica composizione con i versi: «Tu puoi sicuramente gir, canzone, / là ’ve te piace, ch’io t’ho sì adornata/ ch’assai laudata – sarà tua ragione / da le persone c’hanno intendimento. / Di star con l’altre tu non hai talento»; o, in conclusione di altre sue rime: «Parole mie disfatt’ e paurose», «Tu, voce sbigottita e deboletta». Il poeta interrompe qui il canto per rivolgersi direttamente al suo componimento, per liberare infine la parola da sé e darle una direzione. Non si rivolge, è bene notarlo, alla Musa che lo ispira e da cui riceve in dettato i versi, ma alla parola stessa. Che il poeta-filosofo Guido Cavalcanti amasse i congedi ed eccellesse in questa scrittura, non può essere motivo di sorpresa, in quanto la poesia munita di congedo sembra avere uno stretto rapporto con filosofia: poesia e critica, linguaggio e conoscenza sembrano qui dimorare perfettamente insieme.

L’opera di Silvia Bre rappresenta uno speciale congedo della poesia, il cui gesto ha tuttavia una intenzione assai diversa rispetto alla tradizionale formula stilnovistica. Questo congedo non intende più, infatti, dare una destinazione (assegnare un destino) alle parole dopo l’avvenuto atto poetico, né deve più rivolgersi necessariamente ai versi stessi, in maniera diretta; piuttosto in questo congedo si sancisce l’impossibilità di ogni reale e definitiva unione con le parole, il fatto che la poesia si svolge in un ripetuto addio da esse, o in un sostare in attesa nella loro assenza, sempre perdendosi. Non si celebra qui l’avvenuta unione di parola e conoscenza nella poesia, come nei poemi stilnovistici, ma piuttosto si misura lo spazio vuoto tra di esse. Può esistere un congedo assoluto, sciolto da ciò cui si dice addio? Il poeta che scrive questi congedi non sarà, allora, semplicemente ammutolito? Il congedo è la formula apparentemente contradittoria per cui la parola si rivolge verso se stessa non per unirsi, ma per separarsi da ciò che nomina e possederlo intatto come un ricordo.

Peculiare delle poesie di Bre è, innanzitutto, l’insistito e appassionato tenore speculativo, che rende in certa misura goffo e superfluo ogni esercizio critico su di esse. È una poesia, questa, densa di pensiero; molti sono i brani in cui dichiaratamente è svolta una riflessione sulla lingua poetica, e molte le poesie in cui viene reso dettagliatamente conto di alcuni «esercizi spirituali», quasi occasione pratica di quelle riflessioni: come «l’eremita in cima a una colonna / nel deserto», il poeta sembra disporsi continuamente in attenta attesa, fino a essere pieno della muta sostanza delle cose.

Rosa che crepi al sole dell’estate

come fatichi a mantenerti dentro

l’autunno venturo che ti spetta

o l’inverno, se dura fino a marzo –

un moto ti getta nel suo arco.

Ma è in me, disperata, che sei salva:

se resisto a fissarti fino in fondo

puoi fidarti. C’è qualcosa che promettono i versi

prima di finire, senza mai dirla.

Il corso del tempo naturale, il suo scialo inarrestabile, minaccia di continuo la rosa – questa più originaria tra le invenzioni poetiche – condannata a mantenersi sospesa incerta nel limbo delle stagioni, come una sopravvissuta. Le parole, invece, promettono; il loro tempo è venturo o perduto («La perdita è infinita […], abita nelle parole come a casa»), irrealizzato. È dentro questo tempo mai mantenuto che la rosa è disperatamente salva; la parola ha il potere di conservare e salvare ciò che nomina nel proprio rovescio, in ciò che promette senza compiere, ossia senza aderire alla realtà che nomina, come un congedo che abbia ormai dimenticato in sé ciò a cui ha detto addio. Per un paradosso di cui questa poesia è esempio paradigmatico, il silenzio delle cose è salvato proprio nelle parole.

È importante notare come il processo di pensiero che si mostra in queste poesie non si depositi mai, però, in una conoscenza; l’oggetto rappreso non viene qui appropriato come un contenuto noetico di cui il soggetto verbale fa esperienza: «Se il nostro luogo è dove / il silenzioso guardarsi delle cose / ha bisogno di noi / dire non è sapere, è l’altra via, / tutta fatale, d’essere». Sulla soglia dell’opera di Silvia Bre sta iscritta la frase con cui Aristotele ha definito l’esperienza fondamentale dei misteri eleusini: «Non conoscere qualcosa, ma patire, subire» («Ou mathein ti dèi, allà pathein»). Mistero non è qualcosa (ti), che possa essere appreso e trattenuto in un nome, ma l’esperienza di un pathein, di un patire e un subire. Ma che cosa si subisce in questa poesia? Il pathos non è solo quello del poeta (non è cioè semplicemente un fatto emotivo o psicologico, che viene reso oggettivo nella poesia), ma quello della stessa materia che il poeta lavora e scolpisce, utilizzando le parole come scalpello. Così il serrare la bocca, che com’è noto è all’origine della parola mistero, non era solo ciò a cui gli iniziati dovevano rigorosamente attenersi dopo la cerimonia, ma l’oggetto e il contenuto stesso della loro esperienza misterica, una passione silenziosa (da ciò deriva che il modo migliore per non tradire il mistero e «non dire del silenzio» sia, semplicemente, parlare).

La poca la povera cosa

si mette davanti, s’imposa

come una donna nascosta

in un velo da sposa.

E io maledetta che ho scelto

la sua parte, quel buio senza ritegno

in cui cadere,

la fine di quest’arte.

Il poeta non è mai separato dalla «poca la povera cosa» che sta fissando e che nomina; il «silenzioso guardarsi delle cose» ha bisogno di lui e gli è simile: «Bello avere da dire una cosa sola / e non sapere bene dire quale / un po’ come sentirsi uguale a una rosa / che già nel seme sta nella sua posa». Se sono dalla stessa parte, in quel buio senza ritegno, non è perché egli le debba nominare, ma affinché le congedi con la parola, e dunque esista insieme a loro (sono molti i versi che testimoniano di questo silenzio essenziale alla poesia: «Io amo chi siede / con accanto la sua cosa muta / e quando va a dormire / la contiene», o «Il nome è troppo / bisogna farne senza – / alzarsi con il vento che s’alza / e fare perfetto il vuoto della danza»).

Insieme alla materia muta il poeta patisce e oscuramente subisce le parole che pronuncia, proprio come Gian Lorenzo Bernini ha scolpito (ci dice una poesia di Marmo), nella Beata Ludovica Albertoni, la propria stessa estasi. Non un conoscere, si è detto, è in gioco nella poesia, non l’acquisizione con il linguaggio di un oggetto cognitivo; ma subire e fare esperienza di questo silenzio che abita la terra, e renderne salva testimonianza. Per questo Bre sembra attratta dalla più muta e frammentata ombra degli oggetti, dal «distintivo, forse, o bottone d’un guanto / o il tasto spezzato d’un rottame, la zampa / dell’animale di una spilla – ecco, / una vaga scheggia senza la cosa, / quasi nulla». Quel quasi nulla materico, di cui non abbiamo memoria o conoscenza, è l’oggetto solcato dalla lingua poetica, l’irriconoscibile giocattolo rotto che continuiamo a rigirarci tra le mani nel buio della grotta misterica. Il marmo non può patire un accrescimento, qualcosa che venga ad aggiungersi alla sua sostanza inscalfibile, ma solo una diminuzione e una perdita; vi è qualcosa di esso che viene tolto nelle parole.

Salvare la rosa significa perderla nella parola, congedarla. Eppure in quella perdita, in quella promessa irrealizzabile, il poeta e gli oggetti trovano una casa e una salvezza. Il pensiero stesso, pathos così presente in questa poesia, non fa che congedarsi irrimediabilmente da ciò che pensa («Ma pensare, pensare è affrancarsi»).

Tutto l’essere qui

non viene detto –

resta da solo in noi

già benedetto

se solo lo si lascia respirare

vagamente

come un fiato continuo dentro un flauto

con noncuranza

come verso un cielo non guardato.

Non un’elegia dunque, che piange e commemora un oggetto ormai già perduto per sempre; ma una separazione e un distacco dalla parola che rende salve le cose, segnando così la fine di quest’arte. Dire addio e perdersi, congedarsi, significa mantenere e salvare le cose in una zona indimenticabile e sempre attingibile, non grazie alla conoscenza di esse, ma attraverso un fatale, marmoreo pathos che ci avviene nella parola.

Silvia Bre è poeta e traduttrice. Nata a Bergamo, vive a Roma e ha pubblicato poesie a partire dagli anni Ottanta sulle più importanti riviste letterarie italiane. Le sue raccolte di poesie sono I riposi (Rotundo 1990), Le barricate misteriose (Einaudi 2001, premio Montale), Sempre perdendosi (nottetempo 2006, premio Montano), Marmo (Einaudi 2007, premio Viareggio, premio Mondello, premio Frascati, premio Penne). Ha tradotto, tra l’altro, Il canzoniere di Louise Labé (Mondadori 2000), da Emily Dickinson Centoquattro poesie (Einaudi 2011) e Uno zero più ampio (Einaudi 2013), Il giardino di Vita Sackville-West (Elliot 2013). Nel 2010 ha vinto il premio Cardarelli per la poesia. La sua ultima raccolta è La fine di quest'arte (Einaudi 2015).