Pinakothek der Moderne / Paul Klee. «Il bello può essere piccolo»

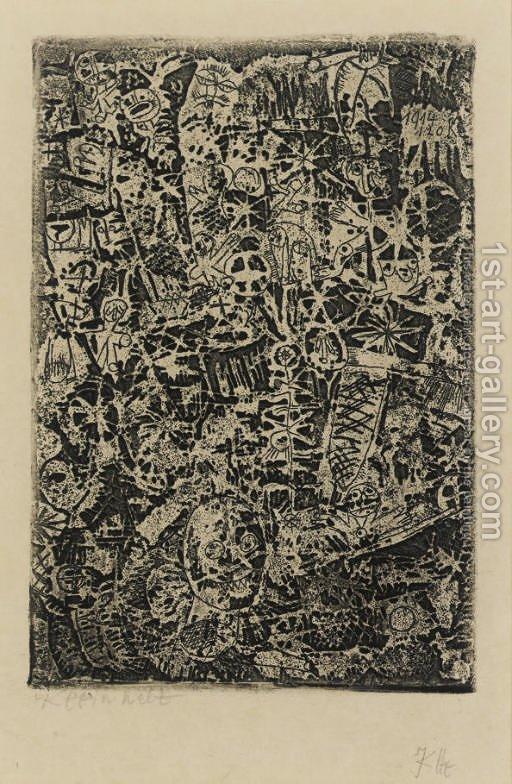

Paul Klee, Kleinwelt,1914.

Racconta Pierre Boulez che per la verità, al primo incontro (a una mostra di Christian Zervos, ad Avignone nel 1947), tutta questa impressione Klee non gliela fece: l’occhio glielo rubavano quadri di ben maggiore formato. Una volta, colla sua tipica brutalità, Alberto Burri se ne uscì sprezzante: «Se non si è capaci di dipingere grande, non si è pittori. Klee e Licini, per esempio, bravi e poetici, non c’è che dire, ma “leggerini”». Nel ’46 ricordava André Masson come per molti i suoi non fossero che «francobolli». Ma subito aggiungeva che di questo lui doveva essere ben consapevole, se uno dei suoi primi capolavori, nel ’14, lo aveva intitolato Piccolo mondo: «la cattiveria della pulce è tale che ne basterebbe una delle dimensioni di un cavallo per devastare la Gran Bretagna». A guardia del famoso saggio che all’indomani della morte di Klee, nel ’41, pubblicò sulla «Partisan Review», Clement Greenberg pose un esergo da Kant: «il bello può essere piccolo». Perché, prosegue Boulez, dopo quella prima impressione aveva cominciato ad «agire una forza che costringe a riflettere in profondità», e si era messo a osservare le sue figurazioni «in avanti e indietro, […] da un piano all’altro». Sino a finire attirato, dal cosmo di Klee, come dalla tela di un ragno stellare.

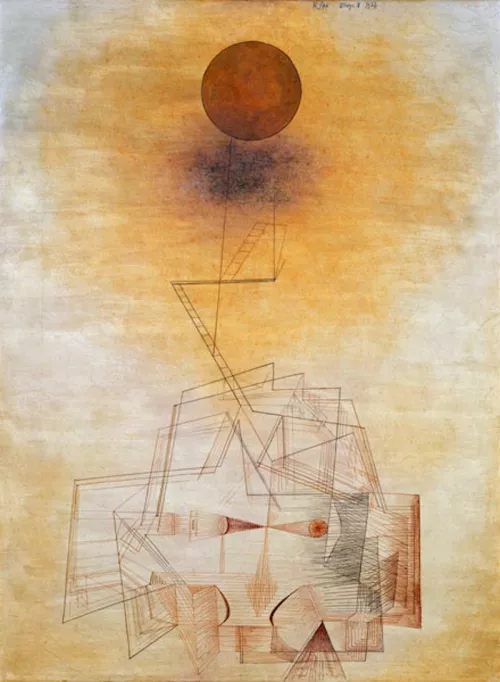

Paul Klee, Drehbares Haus, 1921.

È proprio quello che capita nel visitare la grande mostra Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses (a cura di Oliver Kase, alla Pinakothek der Moderne della “sua” Monaco di Baviera, sino al 10 giugno; catalogo Hirmer anche in inglese, pp. 456, € 50). Dopo averle viste tante volte riprodotte in tutte le salse (e tutti i formati), d’improvviso tocca sintonizzare l’occhio su tele, il più delle volte, di meno di trenta centimetri. S’era andati poi senza grandi attese, live, da un pittore così bidimensionale. E invece, appena entrati, si viene catturati non solo dalla texture dei fantastici fondi-polvere, certo memori del mitico viaggio in Tunisia del ’14, ma persino dal grattare da bisturi sulle carte spesse dei disegni, degli appunti, degli schemi (nessuno ha mai disegnato schemi, come i suoi, euritmici flessuosi sensuali). La mostra racconta tutto, ci mancherebbe, opportunamente incrociando il pattern cronologico con “spiazzi” tematici, o piuttosto concettuali, che di ogni tema mostrano la libertà sfrenata di accordi, variazioni, sviluppi (gli autoritratti in posa-Dürer, certo – ma quello che preferisco è Gespenst eines Genies, “il fantasma di un genio” ’22: un bambino troppo cresciuto, la testa inclinata, non capisce bene cosa stia succedendo –, il tema dell’ascesa-ascesi – colle scale di Giacobbe, le tante stelle di Davide accese nei suoi cieli –, le architetture di sogno – queste ispirate dall’Italia, invece – come la famosa Drehbares Haus, la “casa girevole” del ’21). Non si smette di tornare sui propri passi, in una danza del cervello che, a un certo punto, viene da pensare sul serio che potrebbe non finire mai. È come se al polimorfo Cherubino, il perpetuum mobile delle Nozze di Figaro, non toccasse mai fare i conti con chi lo vuol spedire in guerra e «notte e giorno», invece, potesse continuare sempre la sua ronde «d’intorno girando / delle belle turbando il riposo».

Paul Klee, Gespenst eines Genies, 1922.

E invece il mondo storico a più riprese il conto lo presentò, a Klee. All’inizio del ’15 annota nei Diari: «Credevo di morire, tutt’intorno guerra e morte. Ma posso morire, io, un cristallo? […] Per aprirmi un varco fra le mie macerie, era necessario volare. E volato ho infatti. In quel mondo in rovina vivo ancora soltanto nel ricordo, siccome capita di pensare al passato. Perciò sono “astratto nei ricordi”» (in guerra dovrà andarci pure lui, l’anno dopo; ma gli riuscì d’imboscarsi come scritturale d’un campo d’aviazione; non uguale fortuna toccò all’amico Franz Marc, nel ’16 caduto a Verdun). Rare volte il moto dell’astrazione è stato esposto con così precisa cognizione della pesanteur storica, esistenziale, psicologica. E mai, forse, rilanciato a superarla con tale stupefacente, davvero cristallina felicità mentale. Anche nei momenti più cupi degli ultimi anni (quando, lasciata la Bauhaus già nel ’31 per insegnare all’Accademia di Düsseldorf, preda d’una sclerosi che a lungo gli impedisce di lavorare, la marea nazista lo fa riparare nella Svizzera dove era nato, e dove morirà nel giugno del ’40) mai smette il suo gioco col mondo. Uno degli ultimi lavori, un carboncino datato appunto 1940, ha per titolo Der mond als spielzeug, “la luna giocattolo”. Klee non può aver visto The Great Dictator di Chaplin (il film uscirà in ottobre), ma la sua visione ricorda la scena d’incanto in cui il dittatore Hynkel, tornato bambino, danza con un mappamondo luminoso.

Paul Klee, Der mond als spielzeug, 1940.

Non può finire, la danza, perché mai s’interrompe la musica della mente. Era tipico del suo tempo, assai più che del nostro, il «girotondo delle muse»; eppure nessuno come Klee si è posto all’incrocio delle linee di tutte le arti. Davvero, come diceva Greenberg, «il più filosofico, il più lirico e musicale di tutti i pittori moderni». Scrittore instancabile (in versi non meno che in straordinaria prosa saggistica) era soprattutto alla musica, però, che s’ispirava. Figlio di due musicisti, sposato con la pianista Lily Stumpf, Klee non smetterà mai di suonare il violino nelle serate cogli amici.

Paul Klee (il primo a destra) suona con gli amici.

Le pagine splendide che gli dedica Boulez (Il paese fertile. Paul Klee e la musica, a cura di Paule Thévenin, traduzione di Stefano Esengrini, ora riproposto da Abscondita, pp. 133, € 19) sono un modello di rigore, anzitutto, nei confronti della tentazione (cui ben so d’indulgere) di «stabilire paralleli fra mezzi di espressione diversi»: la «reciprocità, se non proprio l’influenza fra i due mondi non avviene mai sullo stesso piano»; una sfasatura, un anacronismo, un errore di coincidenza salvano dall’orrore kitsch dell’illustrazione (in nome della quale, esemplifica Boulez, «le opere di Wagner hanno ispirato suo malgrado la peggior pittura»). Ciò non toglie che Klee abbia anche spesso “illustrato” alcune delle sue più intense passioni di esecutore e d’ascoltatore (nonché fan: come del soprano-coloratura Hermine Bosetti, per la quale nutriva un’autentica ossessione).

Paul Klee, Bartolo la vendetta oh la vendetta, 1921.

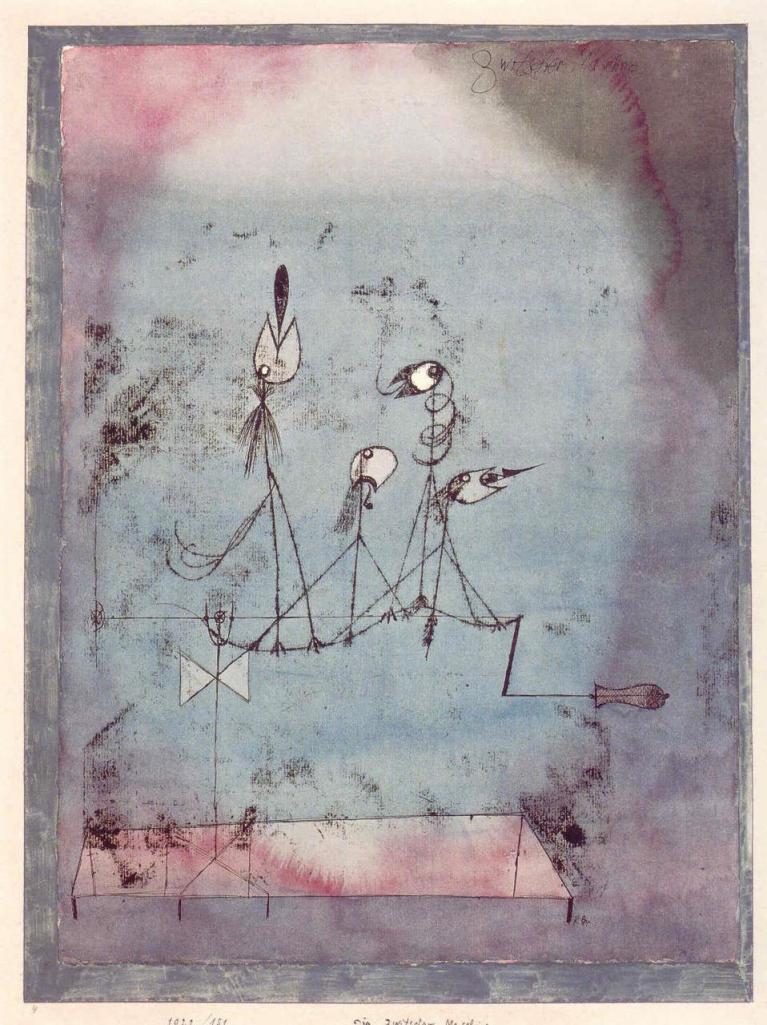

Lo si vede in un’altra mostra, più piccola ma deliziosa (oltreché a ingresso gratuito, ma con catalogo solo in tedesco) proprio dall’altra parte della strada, a Monaco (alla Galerie Thomas sino al 12 maggio, a cura di Christine Hopfengart), Paul Klee. Musik und Theater in Leben und Werk. Oltre agli immaginari Strumenti per la musica contemporanea (come la Macchina per cinguettare, che a Boulez fa pensare a Kafka), sorprendono le marionette per micro-teatri da camera, e poi le tante evocazioni della musica buffa. Don Giovanni, e soprattutto Così fan tutte, sono il suo elemento. (In quella pagina di diario del ’15 si legge anche: «Mozart, senza avere una chiara visione del suo “inferno” [scritto in italiano], si salvò […] nella parte gioiosa dell’essere».)

Paul Klee, Die Zwitscher Maschine, 1922.

Ha ragione Boulez, comunque. La vera «osmosi», la «transustanziazione» fra due linguaggi non può passare che dai procedimenti. Per esempio Klee e Webern, che s’ignorarono cordialmente, «hanno entrambi trovato la soluzione dei piccoli impulsi, impulsi colorati in pittura, ritmici in musica». Per questo entrambi, verrebbe da aggiungere, hanno prodotto in piccolo, in termini di estensione: il loro pointillisme è strutturale (Klee avrà pensato ai mosaici di Ravenna), per questo i loro «francobolli», considerati da vicino, contengono interi universi. La «poetica della freccia» di Klee, come la chiama Boulez, disegna un cosmo in continua evoluzione in cui nessuna forma riposa in sé stessa, per invece generare forme sempre ulteriori: come la vita delle piante secondo quel Goethe a cui Webern, dice Boulez, «fa costantemente riferimento e a cui Klee si avvicina quando esamina la metamorfosi delle piante in natura». È un modo romantico, questo, di guardare alla natura come a un tutto: di cui la parte visibile ricapitola l’invisibile che lo prefigura (un «freddo romanticismo» definiva Klee l’astrazione). Nel catalogo della Pinakothek – a partire da uno dei quadri in assoluto più belli, Grenzen des Verstandes del ’27 – Stephen H. Watson s’interroga sui «limiti della ragione» esplorati dal pensiero-figura di Klee, che non smette mai di rileggere i romantici, a partire da Novalis.

Paul Klee, una delle tavole nei Discepoli di Sais di Novalis.

Sicché è quanto mai opportuna la prima edizione italiana dei Discepoli di Sais appunto di Novalis (a cura di Giampiero Moretti e Stefano Esengrini, nella bella collana «Parola dell’arte» di Morcelliana, pp. 129, € 13), in cui la novella-saggio del 1798 – come suo costume solo l’«inizio» di qualcosa che non troverà adempimento, opera aperta in genesi perpetua – è accompagnata da sessanta bellissimi disegni di Klee, come nella princeps uscita nel 1949. Si trattò, avverte Esengrini, di un accostamento ex post, non di un vero libro d’artista; eppure mai «parallelo» (come lo chiamò Stephen Spender nel presentarlo) fu più riuscito. Il territorio magico di Novalis è frutto di un’attenta, quasi scientifica composizione (La costruzione del mistero. suona in italiano il titolo della mostra alla Pinakothek), un reticolo di linee che alludono alla simmetria nascosta del mondo (come nell’esergo che ne trasse Tommaso Landolfi per la sua “goethiana” pietra lunare). E se lo slogan più famoso di Klee suona «l’arte non ripete le cose visibili, ma rende visibile», non stupisce che abbia cercato ispirazione nel poeta-pensatore che in uno dei suoi frammenti ha lasciato scritto: «Tutto ciò che è visibile è attaccato all’invisibile, l’udibile al non-udibile, il sensibile al non-sensibile. Forse il pensabile al non-pensabile».