Nato il 15 novembre 1920 / Così ci accorgemmo di Gesualdo Bufalino

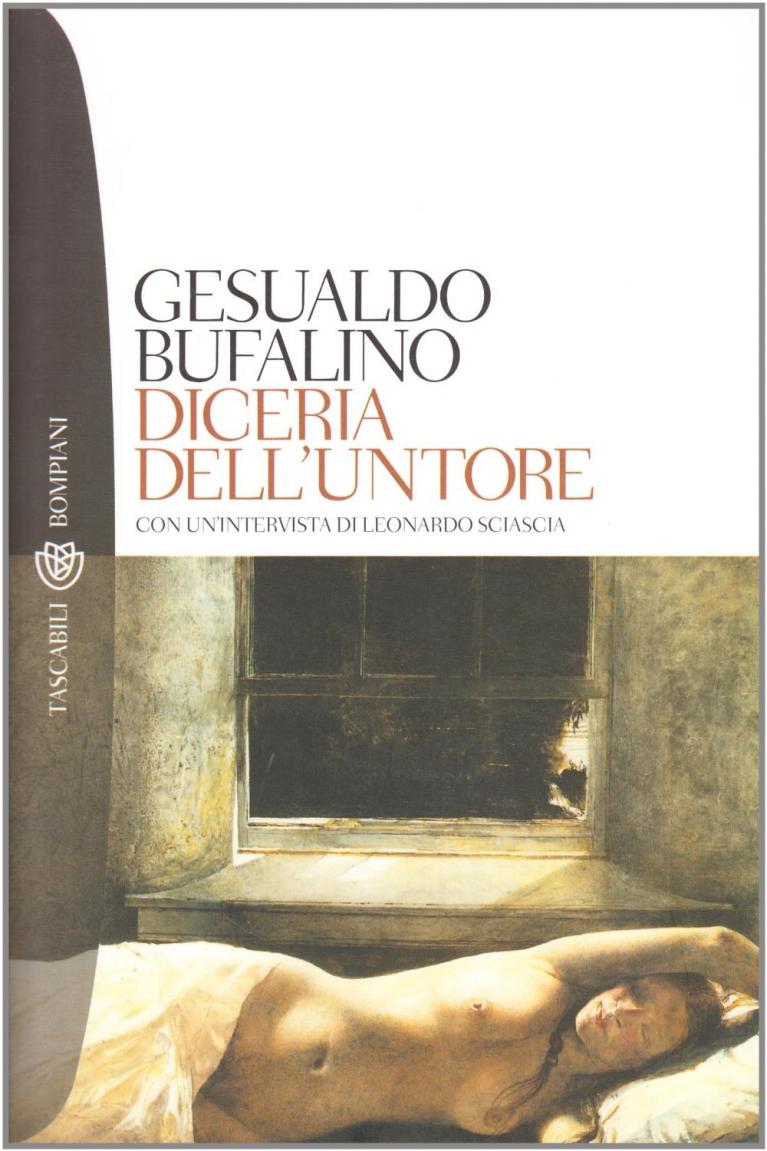

Se oggi leggiamo Gesualdo Bufalino lo dobbiamo forse a una scommessa giocata al numero 50 dell’allora via Siracusa di Palermo: una sera lo scrittore di Comiso ricevette la telefonata di Elvira Sellerio, che gli riferiva come in casa editrice qualcuno stesse puntando, non sappiamo cosa, sul fatto che Bufalino avesse certamente un romanzo nel cassetto. «Se me lo avesse semplicemente chiesto – dichiarò l’autore poco dopo l’uscita di Diceria dell’untore – avrei risposto di no. Ma c’era la scommessa, ammisi l’esistenza di qualcosa...».

Forse fu solo un trucco ben riuscito. Sia come sia, ce la immaginiamo, Elvira Sellerio, seduta al tavolo con in mano la cornetta, mentre una luce le attraversa gli occhi nel momento in cui lo scrittore confessava. E chissà se quella luce sia stata intravista da Leonardo Sciascia, in piedi accanto al telefono, chino in avanti, con le mani sulle ginocchia per cercare di intuire cosa stesse accadendo dall’altra parte della cornetta.

Si suole attribuire a Sciascia e alla Sellerio il merito di aver scoperto Bufalino, in seguito alla lettura di una sua lunga e molto apprezzata prefazione al volume fotografico Comiso ieri. Ma a dare ascolto alle parole del “Corriere della Sera”, fu Enzo Siciliano a fornire lo spunto: «Quando lessi Diceria dell’untore, due anni fa, e per caso potei parlarne con Leonardo Sciascia proprio a Palermo, ebbi l’impressione viva che si trattasse di pagine concepite da un narratore. [...] Dissi a Sciascia che l’autore di quel testo doveva avere un manoscritto».

Ad ogni modo, tutto sembrerebbe confermare l’immagine di un coltissimo professore di provincia spinto suo malgrado alla pubblicazione, ma quest’abito si attaglia a Bufalino stringendo un po’ di spalle: «Chiamo questa mia sindrome col nome di Wakefield, quel personaggio di Hawthorne, un vicario, che lasciò la propria casa per andare ad abitare in quella di fronte: per spiare, invisibile e suppongo felice, la vita della propria. [...] Ma a questo punto mi chiedo: sto dicendo la verità? [...] Anche con la signora Sellerio e con lei – Sciascia – non sono stato io a muovere, sia pure pudicamente, le cose?».

Fu un successo, Diceria dell’untore. Attrasse lettori e critica, imponendosi al premio Campiello e approdando alla cinquina dello Strega, dove si piazzò ultimo in un’edizione che vide il trionfo di un altro esordio narrativo: Il nome della rosa. Del resto, per lo stesso autore della Diceria non sarebbe potuto essere un «povero untorello a spiantare Milano». Rifuggire dalla notorietà e dagli ambienti dell’editoria non si traduce perciò in un’assenza di opinioni su quel mondo: schietto è il giudizio sui premi letterari, che apparterrebbero «a un regno di manovre, intrecci, dispetti, rivalità di cui avevo, in provincia, solo un remoto sentore».

Bastò l’ambientazione (questa storia di sanatorio in cui si affastellano personaggi singolari, in lotta tra e con loro stessi, e in attesa della morte) per suscitare in gran parte della stampa il paragone con La montagna incantata (oggi per molti magica) di Thomas Mann. Ma l’autore siciliano scansa ogni equivoco: «Non ho sentito nessuna consonanza di temi. Il Mann che mi è più vicino è quello di La morte a Venezia, [...] escludo nel modo più totale una derivazione tra la Montagna e la Diceria». Eppure taluni insistettero. Bàrberi Squarotti su “Tuttolibri” pur nella convinzione che si trattasse di «un’opera di aspra, disperata bellezza» non esclude una vicinanza tra la Rocca e il Berghof:

«Bufalino sa benissimo che una vicenda già narrata si può raccontare di nuovo soltanto capovolgendola».

Il tema della malattia e dei riguardi linguistici non sfugge ai recensori. Enzo Siciliano sul “Corriere della Sera” descrive queste due caratteristiche come «il viluppo solenne e decadente della malattia, attraverso l’esubero di parole e l’ubriachezza che ne deriva [...]. Un romanzo così crudelmente laico, così acuto nel circoscrivere le malizie del male, di un male che non è solo quello che divora la cavità del respiro, ma è malattia dell’anima, astenia e violenza morale su se stessi. [...] Diceria dell’untore sconfigge il pessimismo assoluto, nichilista, da cui sarebbe attratto». Stefano Malatesta su “la Repubblica” non trascura l’aneddotica della genesi del romanzo presentandola con le parole dell’autore: «Avevo preso cinquanta parole, comuni per sapori e colori, simili per assonanze e timbri; ricordavano tutte l’estate: scirocco, si arriccia, arsura... Cercai di organizzarle, attraverso loro composi il primo capitolo. [...] Ho cercato di fondere la calligrafia con la storia di strazio, la retorica con la pietà; l’eccessivo, l’enfasi mi sono sembrati il linguaggio adatto per una vicenda di chi aspetta la morte: cosa c’è di più iperbolico della morte? Cosa c’è di più eccessivo dell’estate, della Sicilia, di un sanatorio, di tutte queste tre cose messe insieme?».

Appunto, la Sicilia, con cui l’autore dichiarava di avere rapporti schizofrenici: una terra che più cercava di allontanare più rappresentava il suo riparo. E quando su “Tuttolibri” gli si mette in rilevo come Sciascia sentisse la Diceria molto siciliana, non ha dubbi: «L’ipotesi è che lui possa aver visto questa reclusione, questo mio farsi isola nell’isola, come una coazione legata alla combinazione stessa dell’etnia» ma per l’opera, per il suo untore, lo sguardo è europeo: è un romanzo «staccato dalla Sicilia. Più che un prodotto legato alla mia etnia, è il risultato di una scelta esistenziale».