Display on display

«La mostra d’arte» scriveva Georg Simmel nel 1890, «è uno dei simboli dell’epoca di transizione che stiamo vivendo». Questo perché, da un lato, ne è il prodotto storico, artistico ed economico. Dall’altro, perché sa rappresentare in modo particolarmente chiaro la società di cui fa parte, come se fosse «un diorama in miniatura delle direttrici spirituali» del proprio tempo. Uno degli aspetti più rilevanti delle mostre d’arte, così come delle grandi esposizioni internazionali, era per Simmel proprio la forma-esposizione, poiché la “messa in mostra” degli oggetti e la loro disposizione nello spazio potevano rappresentare e al tempo stesso influire sugli individui in società.

Oggi, centrotrentaquattro anni dopo, l’intuizione simmeliana è più attuale che mai. A dimostrarlo è il recente libro di Elisabetta Modena Display. Luoghi, Dispositivi, Gesti (Einaudi, 2024), che rintraccia nella varietà e nel mutare storico delle forme espositive non solo una chiave per interpretare la storia dell’arte, ma anche una delle prospettive più efficaci da cui osservare il mondo contemporaneo.

Tenendo ferma la polisemia del termine display – che rimanda all’atto del mostrare qualcosa, all’esporre un’argomentazione, ma anche allo schermo attraverso il quale visualizziamo immagini e interagiamo ogni giorno – Modena riesce efficacemente a scovare quei fili che, pur con delle discontinuità, collegano l’atelier dell’artista al Cloud, la Wunderkammer cinquecentesca all’archivio digitale, le facciate degli edifici alle interfacce digitali, le cornici dei quadri ai supporti VR per smartphone.

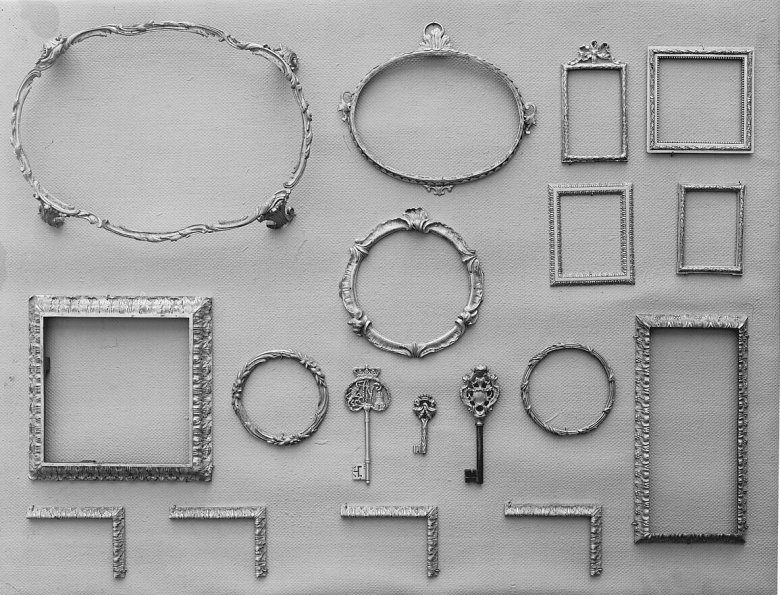

Le tre sezioni che compongono il volume sono anticipate nel sottotitolo: Luoghi, Dispositivi, Gesti. La prima parte offre una panoramica su cinque tipi diversi di spazi espositivi: l’atelier, la galleria, il museo, la strada e, paradossalmente, l’archivio. La seconda sezione si sofferma su cinque strumenti espositivi, ossia oggetti che mediano e “incorporano” la relazione tra ciò che viene mostrato e il fruitore. Questi sono la cornice, il piedistallo, la vetrina, lo schermo e la didascalia. Nell’ultima sezione a essere prese in considerazione sono quelle attività necessarie alla realizzazione e al mantenimento degli spazi espositivi in quanto tali: allestire, curare, illuminare, visualizzare e, infine, la più importante: esporre.

Partirò proprio da quest’ultimo capitolo per affrontare alcuni dei temi che attraversano trasversalmente il testo, senza la pretesa di poterli esaurire in questa sede.

Il capitolo si apre con il racconto di una vicenda accaduta all’autrice nel 2015, durante la mostra di Massimiliano Gioni intitolata La Grande Madre ed allestita a Palazzo Reale a Milano. Elisabetta Modena, seduta in una delle sale espositive, stava allattando sua figlia Adele, quando una visitatrice le chiese – visto il tema della mostra – se lei e la bambina fossero parte dell’istallazione. L’autrice e sua figlia vengono così scambiate per due performer, e dunque percepite come parte di un’istallazione artistica, in virtù del loro essere “esposte” in uno spazio museale. Lo stesso può accadere anche agli oggetti. È il caso, come ricorda l’autrice, di quegli adolescenti californiani che, appoggiando una serie di oggetti qualsiasi sul pavimento del Museum of Modern Art di San Francisco, riuscirono nell’intento di farli sembrare opere d’arte ai visitatori. Emerge a questo punto una delle domande che innervano il testo: basta che una persona o un oggetto siano esposti nel giusto contesto per diventare opere d’arte? Per George Dickie, ad esempio, sì. Il filosofo americano, come riporta Modena, ritiene che un’opera d’arte sia un «artefatto di un certo genere creato per essere presentato a un pubblico del mondo dell’arte» (p. 44). Ciò non significa necessariamente esporre qualcosa sulle pareti di un museo o di una galleria, dato che ciò escluderebbe forme artistiche come la Street Art, la Land Art o la Digital Art. «A rendere l’oggetto degno di essere esposto e in ultima analisi “un’opera d’arte” […] [è] il fatto che queste pareti delimitino uno spazio che il sistema accetta come parte di se stesso» (p. 45), e di cui il mercato dell’arte fa parte.

Ma cosa significa, esattamente, esporre? Il verbo deriva dal latino exponĕre, il cui primo significato è «mettere fuori» e dunque «offrire alla vista». L’azione espositiva, scrive l’autrice, comporta perciò la messa in mostra di qualcosa che prima era occultato alla vista, implicando «innanzitutto un passaggio dalla dimensione privata a quella pubblica» (p. 293). È stato proprio questo passaggio, avvenuto gradualmente nel corso dei secoli, a portare alla nascita del museo moderno. I tesori medievali, gli studioli rinascimentali, le Kunst-und Wunderkammern così come i primi cabinets scientifici furono luoghi accessibili solo ad un pubblico ristretto e selezionato. Un cambiamento epocale avvenne con la Rivoluzione francese, e con la proclamazione del diritto a visitare le collezioni reali da parte del popolo. Il Louvre si aprì così al pubblico, dotandosi, per l’occasione, di cartellini, cataloghi a buon prezzo e brochures. Oggi molti musei rendono disponibili immagini e contenuti online, rendendosi accessibili ad un pubblico ancora più vasto. Per poter osservare la Monna Lisa di Leonardo, ad esempio, il Louvre ha realizzato l’esperienza in realtà virtuale Mona Lisa: Beyond the Glass (HTC Vive Arts, 2019) consentendo all’utente di poter osservare ed esplorare virtualmente il dipinto a distanza, indossando un head-mounted display.

In L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica Walter Benjamin sosteneva che la storia dell’arte potesse essere letta attraverso il «confronto tra due polarità presenti nell’opera d’arte stessa», il valore cultuale e il valore espositivo, per «scorgere la storia della sua evoluzione nei mutevoli spostamenti dell’accento da un polo all’altro». È indubbio che, considerata anche la storia delle istituzioni artistiche sopra abbozzata, l’epoca contemporanea sia progressivamente giunta all’estremità del secondo polo, quello del valore espositivo. Le esposizioni universali ottocentesche, nota l’autrice, hanno avuto un ruolo di primaria importanza, iniziando a considerare anche «una straordinaria qualità di oggetti […] “degni” di essere esposti» (p. 294) riconoscendone le qualità puramente estetiche. È questo il caso degli oggetti di design, conservati ed esposti nel corso del Novecento in istituzioni museali dedicate.

Ma come esporre oggetti d’uso quotidiano? Il valore estetico e artistico di un oggetto, come si è visto, sembra essere conferito dal contesto espositivo, e dunque determinato anche dall’operatività di quei dispositivi che mettono in mostra e orientano, secondo le proprie specificità, la fruizione di ciò che è conservato. Uno di questi dispositivi è il piedistallo, usato, ad esempio, da Philip Johnson per allestire la mostra Machine Art al MoMa di New York nel 1934. Oggetti di uso comune e di produzione industriale come molle, eliche e pentole, vennero elevati – sia materialmente che simbolicamente, attraverso il piedistallo – allo status di sculture. «La base» scrive Modena «può essere completata poi da una teca in vetro o in plexiglas, comunque trasparente, che protegge l’oggetto in questione e gli aggiunge ulteriore pregio» (p. 139). È questo il caso della vetrina, «sineddoche del museo» (p. 161), la cui trasparenza sancisce il primato della vista sugli altri sensi: l’oggetto in vetrina può essere solo contemplato, in linea con la regola tipicamente museale del “guardare ma non toccare”. L’oggetto, musealizzato in virtù delle sue qualità estetiche e riposto sottovetro, diventa inutilizzabile e idealmente immodificabile. Per questo la vetrina, come medium, lascia intravedere il rischio di museificazione dell’ambiente espositivo. Infatti, come scrive la storica dell’arte Maria Vittoria Marini Clarelli, «musealizzazione e museificazione non sono sinonimi». Il secondo termine allude all’idea, icasticamente espressa da Paul Valéry, del museo come di una «solitudine tirata a cera, che sa di tempio e di salotto, di cimitero e di scuola». È per evitare questa deriva che molti musei affiancano, alle teche e alle vetrine, dei «dispositivi interattivi come schermi o postazioni che permettono ai visitatori di entrare in relazione con le collezioni» (p. 160).

Il capitolo sullo schermo è, sia materialmente che contenutisticamente, il nodo centrale del volume. Da un lato per via della pervasività dello schermo-display nella nostra quotidianità, dall’altro perché – nato per “schermare” e poi diventato strumento di visibilità – incarna quel passaggio dal valore cultuale al valore espositivo che per Benjamin era espressione della contemporaneità. Il termine, scrive l’autrice, deriva dal longobardo Skirmjan, che significa «proteggere» e dall’antico tedesco skirm, «scudo», oggetto tradizionalmente decorato con immagini. Con l’avvento del cinema, lo schermo diventa una superficie opaca che consente la proiezione dei film, e successivamente diventa esso stesso fonte luminosa grazie alle televisioni e ai computer. Il vero “salto” avviene però con il «passaggio al digitale (dal latino digitus) e la definizione della presenza di un’interfaccia [che] evidenziano la qualità epidermica che è propria degli schermi interattivi e dunque la loro capacità di rispondere a un input con un output» (p. 179). Il display in questo senso può essere concepito e organizzato come un vero e proprio spazio espositivo, la cui cifra caratteristica non consiste nel mostrare l’immagine, ma nel renderla manipolabile da parte dell’utente – in netto contrasto con il monito “guardare ma non toccare”.

Per concludere, ritengo interessante notare come, proprio in questo capitolo, si assottigli la distanza tra il concetto di esposizione e quello di interazione, soprattutto nel caso delle istallazioni artistiche contemporanee. Ne sono esempio le due opere dell’artista australiano Jeffrey Shaw riportate nel testo. L’istallazione immersiva The Legible City (1989) prevedeva che il visitatore utilizzasse una bicicletta fissata a terra di fronte ad un grande schermo ricurvo per percorrere a suo piacimento le strade di alcune città rappresentate simbolicamente da scritte in 3D. In questo modo il fruitore poteva modificare l’opera, interagendo attivamente con essa. Ciò non vale solo nel caso della realtà virtuale (VR), ma anche per la realtà aumentata (AR), grazie alla quale le opere digitali si possono sovrapporre alla realtà fisica, unendosi sul display di uno smartphone. L’opera AR Golden Calf (1994) consisteva infatti nella scultura virtuale di un vitello d’oro, visualizzabile attraverso l’utilizzo di un tablet. Queste nuove forme d’arte, legate al display come dispositivo fondamentale, mettono significativamente in discussione «le categorie della contemplazione e della spettatorialità passiva tipiche delle forme tradizionali della messa in mostra, a favore di una partecipazione e di una condivisione dei contenuti esposti e di un loro utilizzo» (p. 4). E, proprio per questo, rappresentano forse «uno dei simboli dell’epoca di transizione che stiamo vivendo».