Una conversazione / Gianni Berengo Gardin fa 90

Gianni Berengo Gardin fa 90. Sono gli anni che compie in questo giorno di ottobre. La sua è stata una vita non certo avventurosa, come racconta in In parole povere, l’autobiografia raccolta dalla figlia Susanna Berengo Gardin e pubblicata da Contrasto. Nato per caso, come sostiene, a Santa Margherita Ligure, Berengo Gardin si è sempre considerato veneziano, anche se una parte importante della sua vita l’ha trascorsa a Milano. La prima immagine del libro è uno scatto come si usava all’epoca: un bambino nudo appoggiato a un cuscino che guarda in macchina. Uno sguardo tra il sorpreso e l’incuriosito. Nella pagina seguente ci sono i due genitori, Alberto e Carmen. Lui ragioniere, lei imprenditrice, gestrice dell’Hotel Imperiale a Santa Margherita affacciato sulla baia di Portofino. Carmen è al suo secondo matrimonio. Rimasta vedova con due figli già grandi di 15 e 17 anni, sposa Alberto. Un amore a prima vista il loro. Poi il fallimento dell’Hotel; marito e moglie ripagano i debiti e quindi si trasferiscono a Roma nel 1939 dove trascorrono gli anni della guerra. La storia che racconta il libro è quella di un ragazzo nato in una famiglia borghese, che conosce la fotografia grazie a uno zio.

Acqua alta a San Marco, Gianni Berengo Gardin.

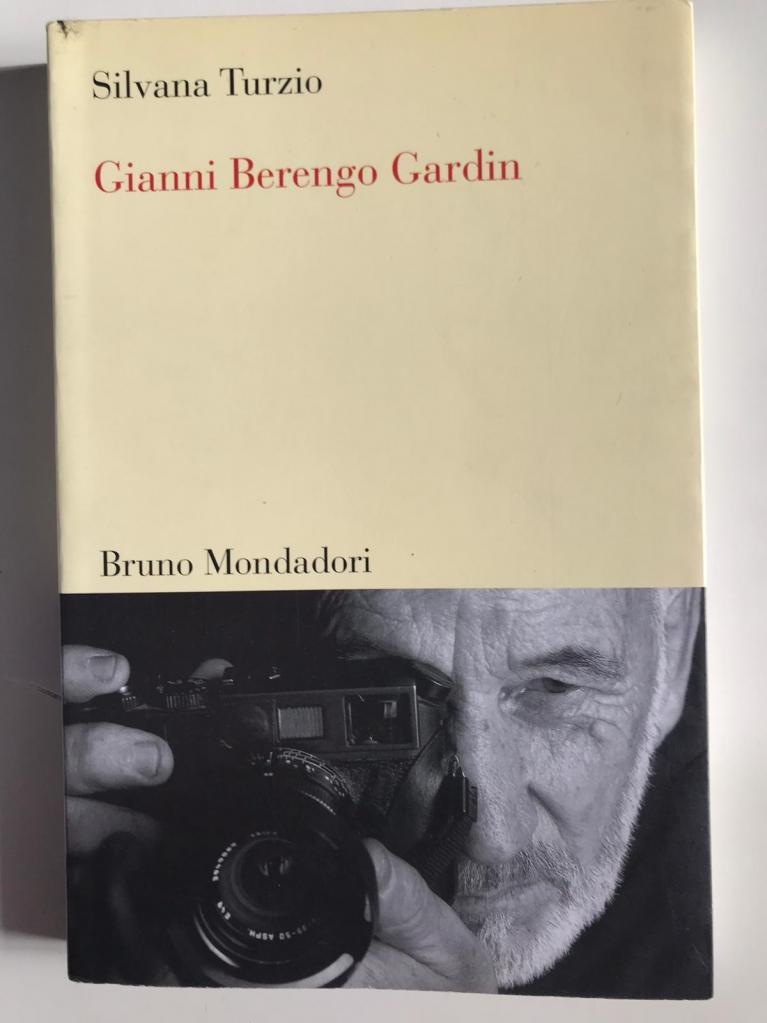

Segue poi la guerra con il padre volontario nonostante l’età, poi prigioniero in India. Torna malato e a pezzi da quella esperienza. Nel 1947 vanno a Venezia dove la famiglia di Alberto possiede da tre generazioni un negozio di perle e vetri. Forse la foto più emblematica del libro, che racconta questa vita in apparenza tranquilla, con alti e bassi, e una tarda vocazione di fotografo professionista, è quella che ritrae Gianni adulto appena fuori dal negozio tra gli oggetti in vendita. Ha perso i capelli e il viso è quello che gli si riconosce anche oggi, affilato e due orecchie che spiccano di lato: indossa una camicia righe, un foulard di seta al collo, mani in tasca. Un perfetto dandy. Poi l’autobiografia racconta l’inizio di fotografo nei circoli locali di quegli anni, le amicizie con Bepi Bruno e Paolo Monti, il passaggio dal dilettantismo del fotografo amatoriale, già bravo ed esperto, al professionismo. Ci sono le immagini dei suoi amici e colleghi, i punti salienti della sua carriera, tutto con quel tono quasi dimesso che connota la sua persona, e anche in qualche misura la sua fotografia. Un Gianni che si fa crescere la barba negli anni Sessanta e nel 1968 va a Gorizia a scattare le immagini di quel Morire di classe, che pubblicato con Carla Cerati da Einaudi segna un punto importante della sua carriera. Insieme a questo libro autobiografico, che non cade mai nella retorica del “come eravamo”, si può segnalare una biografia fotografica realizzata da Silvana Turzio, Gianni Berengo Gardin del 2009, pubblicata da Bruno Mondadori, che ripercorre la sua carriera fino a quel momento. Per parlare di questi eccellenti 90 di uno dei migliori fotografi italiano di documentazione sociale (Turzio) e non solo, ho registrato un dialogo con Ferdinando Scianna, amico e collega di Berengo Gardin, che ha scritto la prefazione a In parole povere in forma di lettera all’autore (MB).

Belpoliti – Partiamo da una fotografia che illustra un testo che tu hai dedicato a Gianni Berengo Gardin nel tuo libro Obiettivo ambiguo. In fondo, come dice giustamente David Campany, esiste la fotografia, ma quelle che noi vediamo sono le fotografie. Provo a descriverla: Piazzetta San Marco invasa dall’acqua, due figurine la attraversano sulla passerella di legno; in primo piano le onde dell’acqua che fluttuano e increspano la piazza mentre sotto si intravede nella metà sinistra della foto il disegno decorativo del selciato; sullo sfondo i portici e il palazzo tagliato all’altezza del primo piano. Che cosa ci dice questa foto di Berengo Gardin?

Scianna – Gianni utilizza anche minime presenze umane che danno il senso allo spazio fotografato, e anche al tipo di struttura sociale che prende lo spazio.

MB – Nei tuoi scritti su di lui hai parlato di questo ruolo delle figure umane. Di più, hai elencato le costanti narrative dell’universo visive di Berengo Gardin; il primo punto è collocare la presenza umana. La foto ha una struttura. La prima cosa che colpisce è il taglio dell’edificio in fondo, inquadrandolo o quando l’ha stampata. Poi c’è la cosa invisibile che è l’acqua con la sua trasparenza: l’increspato.

FS – Ci sono anche delle ascendenze fotografiche: mi ricorda la foto di Robert Frank delle strisce bianche sulla strada in America…

MB – Ma secondo te, una foto così la poteva fare solo Gianni Berengo Gardin?

FS – No non credo che avrebbe potuta farla solo Gianni, ma una delle cose che sostengo da tempo è che è estremamente difficile in un linguaggio come la fotografia parlare di stile. Io sfido chiunque a vedere una foto di Cartier-Bresson, che non ha mai visto prima, e di dire: questa è sicuramente di Cartier-Bresson. Può dire: probabilmente è di Cartier-Bresson, è nella linea di Cartier-Bresson, ma quello che fa che quella fotografia sia proprio di Cartier-Bresson sono tante fotografie di Cartier-Bresson in cui lui ha sviluppato uno sguardo sul mondo che poi noi riconosciamo come suo. Quindi questa foto potrebbe averla fatta un altro, ma siccome Gianni ne ha fatte tante altre simili, con due ochette, con due biciclette, o con cose di questo genere, allora diventa uno stigma, una costante del suo guardare il mondo.

MB – Questa fotografia ha sicuramente una data. Puoi dire: non è stata fatta negli anni Quaranta del XX secolo. Quindi c’è una datazione delle fotografie. Qual è la data delle foto di Berengo Gardin? Penso che la data sia: anni Sessanta e Settanta. Il momento in cui il suo lavoro prende la forma che poi avrà in seguito, tanto che possiamo dire, questa è una foto di Gianni, è questo ventennio.

FS – Gianni comincia a definirsi con il suo libro su Venezia, Venise des saisons del 1965. Viene come molti altri fotografi dell’epoca, Mario De Biasi, Fulvio Roiter, dai circoli fotografici. Si tratta di un’esperienza solo italiana. Quell’esperienza estetica da cui viene Gianni, venuto poi a contatto con l’umanesimo francese, è quella che lo definisce. Prima c’è il Berengo Gardin che partecipava ai concorsi dei fotoamatori. Poi è nato il narratore degli spazi e delle situazioni sociali.

MB – Tu insisti molto sull’aspetto narrativo della sua fotografia. Hai detto una volta: è il racconto di una sola foto. Guardiamo di nuovo quella foto. Facciamo finta che non ci sia la didascalia e neppure l’anno, 1960. Certo riconosci Venezia, tutti hanno visto quella piazza. C’è pure l’acqua alta. Sei d’accordo che l’aggettivo che possiamo usare per definirla è: naturale. Questo vale per tutta l’opera di Berengo Gardin. Non so dirti bene cosa significhi “naturale”. So solo dirti che penso “naturale” contrapposto a “artificiale”, nel senso di forzato, insistito, scenografico, voluto, teatralizzato. C’è come una pacatezza nelle sue fotografie. Tu l’hai detto nei tuoi scritti su di lui in altro modo, usando l’espressione “una forma di distanza”. Il che non significa che è fredda; c’è una sua affettività. Poi ci sono due esempi di empatia nella sua produzione di libri fotografici: quelli dedicati agli zingari, La disperata allegria. Vivere da Zingari a Firenze del 1994 e Zingari a Palermo del 1997, e naturalmente quello sugli ospedali psichiatrici, Morire di classe del 1969. Si avvicina molto ai soggetti che ritrae, mentre qui nella foto di Venezia c’è l’omino di Piranesi, quello delle sue incisioni delle antichità romane, minuscolo, come i due sulla passerella.

Morire di classe, Gianni Berengo Gardin.

FS – Faccio una parentesi. Questo spiega una cosa che io dico sempre a Gianni: tu non sei un ritrattista. Se consideriamo il ritratto una forma di sguardo nei confronti dell’altro che implica una empatia umana diretta: uno/uno. Il fotografo e il soggetto. Se tu guardi i ritratti di Gianni, che sono spesso fotografie di artisti, ma anche la serie dei ritratti di Dentro le case (1978), sono sempre persone dentro degli spazi, come gli artisti dentro l’atelier. Questo è il suo approccio. Non c’è la memorabile fotografia di Sartre fatta da Cartier-Bresson. Anche a livello umano, c’è in Gianni questa distanza. La sua pacatezza è anche una forma di reticenza.

MB – Vuoi dire che nei suoi ritratti non c’è la volontà di cogliere l’anima?

FS – No. Sai, l'anima...

MB – Non c’è nei suoi ritratti l’aspetto psicologico. Trovo molto interessante il fatto che non sia psicologico nei confronti del paesaggio, quando lo ritrae. Torno a dire: è naturale. Un uomo con la macchina fotografica a tracolla passa di lì, vede quella cosa, e la fotografa. Non fotografa un istante preciso. No, fotografa qualcosa che ha già visto, nelle foto di altri o nella pittura, perché a volte nei suoi paesaggi si sente la presenza di Canaletto…

FS – È la memoria esistenziale di uno che a Venezia ci è vissuto.

MB – Quindi coglie un luogo non nel suo istante perfetto, ma nella sua durata.

FS – Questo è molto importante. L’altra cosa insieme alla naturalezza che può aiutarci a definire la fotografia di Berengo Gardin è che fa delle foto, che ha scelto, che ha usato nei suoi libri, che hanno una durata. Questa durata nasce probabilmente dalla naturalezza, nel senso di non forzare la mano, lo sguardo: affidarsi alla cosa e reagire da fotografo. Riesce a beccare un istante della acqua alta di Venezia che la puoi guardare a distanza di quarant’anni e rimane, al di là di tante foto più esplicite sull’acqua alta a Venezia, una foto sull’acqua alta a Venezia berenghiana.

MB – In questa foto da cui siamo partiti c’è qualcosa di pittorico. C’è una texture, non c’è la pennellata, ma con il bianco, il nero e i grigi ha dipinto la piazza. È anche un vedutista.

FS – Sì, è un vedutista, è un paesaggista. Questo vale non solo per Venezia ma anche per la Toscana che ha fotografato nel 1967 per due libri. Anche lì ci sono questi paesaggi con questa texture di campi arati, dove c’è solo un uomo piccolo con aratro, eccetera. E questo viene sicuramente da una tradizione pittorica; ha sempre avuto un rapporto con l’arte e con gli artisti.

MB – Vorrei aggiungere: non è artistico.

FS – Non lo è.

MB – Forse perché non va a toccare le corde emotive. Passando davanti alle sue fotografie in una mostra, le si riconosce come di Berengo Gardin, eppure non sono immagini che si imprimono. Sembra che non ti restino nella memoria, ma ogni volta che le guardi le riconosci.

FS – Non c’è uno shock visivo. Nasce da quella che ho chiamato reticenza. Noi sembriamo vicini dal punto di vista fotografico, in realtà siamo molto lontani.

MB – Lo si vede bene. La tua fotografia è teatrale, la sua no. Il tuo è un teatro della memoria, se vogliamo. Nella foto di piazza San Marco, secondo te, c’è la memoria?

FS – Sì, c’è la sua memoria della sua città, l’esperienza esistenziale di un luogo e dall’altro della sua formazione di fotografo, una memoria visiva di altre foto viste, e anche di quadri. C’è l’eco di una tradizione visiva che sfonda anche verso la pittura, però sempre con una reticenza, che è una reticenza, per esempio, verso quei fotografi formalmente troppo riconoscibili, che poi sono quelli copiati da tutti. Quando tu copi qualcuno tu copi il suo approccio formale, non copi il suo lato narrativo. Ad esempio nei confronti di Giacomelli, che è un vedutista, Gianni lo amava, ma trovava che fosse espressionista. E l’espressionismo è il contrario di Berengo Gardin. Nonostante la sua amicizia con Vedova, non è cosa per lui l’espressionismo.

MB – Sin qui hai usato due aggettivi: pacato e reticente. Reticente è anche uno che non vuol dirti le cose. Trattiene qualcosa. Cosa trattiene Berengo Gardin? L’abbiamo in parte detto: l’aspetto emotivo. Però c’è qualcosa d’altro verso cui è reticente.

FS – Trattiene per una diffidenza che possiede. Diffidenza non è reticenza, no. È diffidente verso la prevaricazione del fotografico sullo sguardo. Gianni non vuole affermare il berengogardinismo della sua fotografia. Vorrebbe essere l’occhio che guarda. Poi le sue fotografie si ricordano proprio per questo, non può a fare a meno di essere se stesso, ovviamente.

MB – Io ci leggo uno sforzo di semplicità che guida il suo sguardo. In realtà non è affatto così. La sua fotografia è complicata, anche se sembra semplice, immediata. Il suo sguardo è molto costruito. Non è passato per caso da Piazza San Marco.

FS – Da questo punto di vista la semplicità può passare dalla complessità. Se tu pensi alla sua celebre foto sul vaporetto, ad altre immagini di questo tipo, ti rendi conto che a Venezia sui vaporetti si creano situazioni come quella che lui ha colto: una scena teatrale. Luci e ombre, il vicino e il lontano, la relazione tra le persone nella imbarcazione. Questa cosa lo interessa, ma di quelle fotografie non ce ne sono molte. Gianni teme sempre di abdicare alla naturalezza e alla semplicità.

MB – Tu parli di costanti formali e narrative. Sono due aspetti differenti. Parli di narrazione perché nelle foto di Berengo Gardin c’è sempre una piccola storia. Non è facile dire quale storia sia, perché la foto coglie un istante, però nel fotografare, nell’inquadrare, si capisce che vuole creare una narrazione, narrazioni minime.

FS – Narrazione minima, sì questa è una buona definizione. Minima: comincia e finisce nell’istante in cui tu incontri il mondo. Non c’è una intenzione. Gianni è sicuramente uno straordinario narratore, alla lunga verrà fuori che è stato uno dei grandi narratori del paesaggio visivo soprattutto italiano, paesaggio anche esistenziale italiano.

MB – La parola “esistenziale” mi sembra appropriata per la sua fotografia. Che non è l’esistenzialismo alla Sartre. Direi così: l’esistere naturale quotidiano della gente che vive in questo paese, il tutto visto dentro un paesaggio determinato: i paesaggi italiani, i tanti paesaggi del nostro paese.

FS – Prendi il suo libro Donne del 1986. Racconta la presenza fisica delle donne in momenti diversi momenti, la presenza esistenziale delle donne nel paesaggio sociale e culturale italiano. Lo racconta. Attraverso la forma. È vero che narrativo e formale sono due cose diverse, però si deve sciogliere la narrazione in uno sguardo che punta alla naturalezza e alla semplicità. C’è sempre il racconto, ma deve avere un suo perché formale, se no non sei fotografo.

MB – C’è stato nella sua vita un ritardo nel decidere di fare il fotografo come professione, di cui tu hai scritto. È stato anche il problema per lui di dove collocarsi con la sua macchina fotografica, che non è una cosa facile da fare. C’è chi ci riesce subito, ma ci sono altri che hanno una loro lentezza… ecco una altra parola che userei per Gianni Berengo Gardin.

FS – Però vedi, questo ha a che fare con la lunga fase esistenziale in cui Gianni è stato un fotografo dei circoli e i fotografi dei circoli amatoriali erano un gruppo di persone che parlavano di fotografia in un certo modo, che la facevano, che si confrontavano, che partecipano ai concorsi. Se una grande istituzione americana volesse fare un discorso sulla fotografia italiana dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, a chi si dovrebbero rivolgere? A una grande istituzione? A un grande critico? Si dovrebbe rivolgere ai Circoli fotografici. Non è un caso che la prima grande mostra di un fotografo italiano sia stata quella di Giacomelli al MOMA. Perché Giacomelli era il Papa di quel tipo di fotografia, ma lo era come antipapa. A proposito della lentezza di Gianni c’è un episodio, che è il passaggio di Paolo Monti, che ha avuto una importanza culturale notevole, da essere un fotografo di quell’ambito visivo e narrativo, e che era anche un dirigente di industria. Ma a un certo punto c’era il mondo amatoriale il cui Papa era Cavalli, che diceva che il soggetto non ha importanza, che il racconto non ha importanza, e infatti fotografava i tubi della stufa, bamboline cieche e vedute in toni alti. A un certo punto Monti si oppone a questo e dice: le foto non si possono fare solo la domenica, ma anche il lunedì. Non si può fare il dirigente d’azienda e poi la domenica fare il fotografo: questo crea, diceva, un rapporto falso con la società. Bisogna coinvolgersi, fare il fotografo. Questo ben prima di altri e prima di Gianni, che arriva per ultimo, per una sorta di paura nei confronti della vita. Gestiva il negozio di vetri della sua famiglia, ci campava. Il problema era: ce la faccio io a decidere di fare il fotografo e campare solo con questo? Ha avuto un paio di proposte importanti all’epoca, per esempio da Magnum. Era già professionista, ma l’idea che questo gli facesse fare un salto esistenziale e di collocazione nella fotografia internazionale l’ha fermato. Qui il dialogo con Romeo Martinez a Venezia una sera, di cui si è più volte parlato al riguardo.

MB – Trovo che la forza di Berengo Gardin non stia nelle singole fotografie, ma nella costanza con cui attraverso i libri ha ritratto l’Italia, e non solo, con una continuità incredibile: è un fotografo di album.

FS – Questo apre il capitolo delle sue recriminazioni che durano da anni: i giornali non mi fanno lavorare, non mi danno retta. Lui non è stato e non è un fotogiornalista. Non era adatto a quel tipo di lavoro. Ha incontrato a un certo punto il libro come un mestiere tranquillo. Ha fatto un numero altissimo di libri, un vero record, un primato: sono più di 200. Quando tu dici Gianni è nei suoi libri, tu parli dei libri in cui si è storicizzato, e sono una dozzina. Dal libro su Londra, per esempio, tira fuori quattro foto, da un altro due foto, e fa un libro. Ma in tutti quanti i libri c’è sempre un aspetto professionale: va Roma e fotografa per il Touring le piazze, i monumenti, ma dentro ci sono anche immagini di momenti di vita. E queste diventavano le foto di Berengo Gardin, che lui ha proposto come le proprie foto. Questi sono i libri in cui si è riconosciuto, ne rivendica solo una dozzina.

MB – Questa pacatezza, questa naturalità si trasferisce sul piano degli argomenti, dei temi che affronta. Al di là dei libri commissionati, c’è una continuità tematica straordinaria ai temi, una determinazione che non si trova in altri. Non somiglia ai fotografi che invece sono legati agli istanti, ai momenti particolari, le sue foto che appartengono a un tempo preciso, come dicevamo, ma escono dal tempo.

FS – Gianni riconosce l’influenza come tutti noi di Cartier-Bresson nel suo lavoro, ma non si riconosce nell’aspetto artistico dell’immagine eroica di Cartier-Bresson. Il maestro che cita sempre è Willy Ronis, che è il fotografo che meglio incarna il momento del Fronte Popolare. Si tratta della fotografia umanistica francese. Gianni ha avuto delle discussioni con Doisneau, perché non accettava che mettesse in posa qualcuno. La sensibilità sociale non è però la vera molla di Berengo Gardin. Lui si è sempre definito comunista. Tu pensi che le sue fotografie abbiano quello stigma?

MB – No. Non hanno nessun stigma politico. Si coglie invece l’aspetto esistenziale di un uomo che vive nel mondo, lo attraversa, lo vede e lo fotografa. Se devo dare una sua definizione politica, direi: un comunista naturale.

FS – Il suo atteggiamento “comunista” nasce da un’attenzione alle persone nello spazio, nel contesto in cui vivono. Le sue fotografie non vogliono spiegare gli stridori o le adesioni. Lui vuole semplicemente raccontare il fatto. Il piccolo fatto.

MB – Parliamo di un aspetto tecnico che tu una volta hai sottolineato. L’uso che Gianni fa del grandangolo. Distanza e reticenza?

FS – Vuole guardarle meglio. In maniera più inclusiva. Se fai un confronto con Klein o altri fotografi, non vuole mai essere debitore dello strumento. Non usa il grandangolare per dare drammaticità. Ci sono fotografi che dicono: io non posso che fotografare con il grandangolare perché questo mi mette in mezzo alla vita. Altri dicono il contrario, perché questo strumento prevarica la naturalezza della vita. Rende drammatico quello che drammatico non lo è. Gianni non vuole essere drammatico, ma inclusivo. Prendi il lavoro ultimo, quello dedicato alle navi da crociera che entrano in Venezia.

MB – Le ha fotografate per renderle immense dentro Venezia. Fa qualcosa di innaturale per renderle realistiche.

FS – Penso che sia una performance anche tecnica straordinaria. Si può pensare che per ottenere questo risultato abbia utilizzato dei teleobiettivi per schiacciare il rapporto case-nave. Per rendere la nave da crociera aggressiva. Ne abbiamo parlato e mi ha detto: se usi il teleobiettivo ti mangi le case. Io volevo che le due cose, navi e case, avessero un rapporto tra di loro, che sottolineassero l’innaturalità del rapporto tra loro. Ha fotografate le navi con obiettivi normali, qualcuno con il grandangolare, per stabilire questa diversità abnorme di dimensioni tra le case e i natanti. Questo è uno dei rari racconti esplicitamente politici di Gianni. Ha trovato la soluzione tecnicamente naturale per raccontare un rapporto innaturale.

MB – Ha tagliato le immagini quando le stampava?

FS – Alcune sicuramente sì. Cartier-Bresson diceva: è difficilissimo, se non impossibile tagliare una immagine e migliorarla tagliandola, quello che conta è quello che hai visto. Gianni se è il caso di tagliare, taglia, ma sempre per raggiungere quella naturalezza che non era stata possibile nell’incontro diretto con l’obiettivo.

MB – Una sera a cena Berengo Gardin ci ha intrattenuto sulla qualità della stampa. Parlava di un libro mandato al macero perché i forse i grigi non erano venuti bene. Il problema della riproduzione tipografica, che il fotografo non controlla.

FS – Questo testimonia il fatto che ha una forte esigenza estetico-visiva delle sue fotografie: così stampate non dicono quello che io volevo farti vedere. Deve essere stampata bene. Non è un maniaco, ma ci tiene moltissimo. Nei libri poi crede alla fluvialità del racconto, è un fotografo da romanzo, non da racconto.

MB – Che narratore è in definitiva? Abbiamo detto che è un narratore dell’esistenza, della vita quotidiana. A quale scrittore lo si potrebbe paragonare? Non è Flaubert, forse è più vicino a Balzac. Una volta tu hai detto: è un antropologo.

FS – Sì, penso antropologo. Gli interessa la vicenda delle persone nel contesto. In sessant’anni è riuscito a creare quello che noi possiamo definire uno stile, che è fatto da tutte queste cose: naturalezza, semplicità, non prevaricazione stilistica, un grande rispetto per la materia fotografica del suo lavoro, eccetera. Ha messo insieme un affresco antropologico dell’Italia veramente impressionante. Per uno che è ideologicamente contrario a una pratica fotografica che produce icone definitive, nei suoi libri antologici, quelli in cui si riconosce di più, ci sono dentro delle fotografie che sono diventate iconiche. E al di là di essere iconiche, che hanno la perentorietà dei classici. E al di là di essere iconiche si collocano in questo flusso. Lo definirei così: il fotografo antropologico del flusso della vita.

MB – Un’antropologia legata a un trentennio di storia sociale italiana, dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta in particolare.

FS – Ti pare poco? Gianni ha un rapporto carnale con il gesto fotografico. Una volta mi ha detto: se io non sento nell’orecchio il clic della Leica venti volte al giorno, non mi sembra di avere vissuto. Questa è la sua pratica di relazione con il mondo. Io vado in giro e vedo istanti di vita che mi sembrano interessanti e scatto. Gianni crede moltissimo al fatto che le fotografie finiscono per avere un ruolo storico importante. Tante fotografie che per eccessiva contiguità con il tuo presente, tu non capisci l’importanza che hanno, con il tempo la prendono. Perché dentro l’immagine ci sono tutta una serie di segni che guardate domani o dopodomani continuano a raccontare. Ci sono dei critici internazionali che non capiscono l’opera di Berengo Gardin, sostengono che non abbia scattato delle immagini che sono memorabili, cosa che farebbe di un fotografo un grande fotografo. Credo che abbiano torto, non sanno vedere l’importanza del corpus fotografico di Gianni. Questa è la chiave di volta del suo lavoro.