Un documentario-inchiesta / Amazon, l’Impero del Tutto

Quando sentiamo raccontare di Amazon e di Jeff Bezos le pennellate retoriche che ne dipingono la storia vanno dal ricordo dell’epica ascesa di Sears, Roebuck & Co., la più grande catena americana di vendite al dettaglio per quasi tutto il XX secolo con il suo “Big Book”, il catalogo di ogni prodotto che si poteva trovare in commercio (e per cui ha scritto uno come Edgar Rice Burroughs, fra i pionieri della letteratura fantascientifica e ideatore di Tarzan); all’avventurosa impresa di William Moorcroft, sovrintendente delle scuderie per la Compagnia delle Indie Orientali agli inizi dell’800 ed esploratore alla ricerca di una via commerciale per la città santa di Buchara, nell’odierno Uzbekistan (dove riposano i suoi resti, in una tomba anonima e oramai scomparsa sulle rive del fiume Oxus).

Amazon è così raffigurata, tra l’epos di un capitalismo che tutto razionalizza e il romanzesco della scoperta di nuovi mercati, con a guarnire questo resoconto, almeno nei titoli di molti articolisti d’oltreoceano, il vecchio adagio di quel formidabile indagatore della moderna America che è stato Mark Twain: “First slowly, then all at once”. È così che Amazon crea prodotti, entra nei mercati, incamera i guadagni. Un battere e levare incessante che le permette di tenere insieme l’epopea e il picaresco, la razionalizzazione e l’espansione, sempre un passo avanti rispetto a giornalisti, sindacati, politici, authority che tentano di inchiodare l’azienda – fondata nel 1994 dall’allora trentenne Jeff Preston Bezos – alle responsabilità e alle conseguenze della sua crescita senza sosta né confini.

A rendere conto della forza economica e culturale di cui è dotata la multinazionale di Seattle ci ha provato Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos, inchiesta giornalistica di quasi due ore andata in onda il 18 febbraio scorso sulla PBS. La realizzazione è firmata Frontline, programma d’approfondimento tra i più conosciuti e importanti della televisione americana, oramai alla sua 38esima stagione, e ha come autore principale James Jacoby, in passato reporter e produttore per CNBC, The Nation e 60 Minutes. Nomi e titoli che nel corso degli anni hanno vinto diversi Peabody e Emmy, strenui difensori del più puro giornalismo investigativo e che qui, come dice lo stesso Jacoby, cercano semplicemente di raccontare cosa è davvero Amazon – “We really set out to do as comprehensive a job as possible in telling you, A to Z, how this company grew”. Un compito per niente facile, perché per quanto si creda di aver documentato ogni aspetto di una compagnia chiamata “the everything store”, la sua flywheel continua a girare: flywheel (“volano”) è il termine scelto fin dagli inizi da Bezos per identificare la politica dell’azienda, perché come un volano Amazon accumula spinta (leggasi: idee, risorse, introiti) dalle sue singole parti, i raggi (leggasi: i vari dipartimenti), che a loro volta beneficiano del lavoro degli altri componenti, in un sistema auto-alimentante che continua a muoversi per inerzia (leggasi: che continua a produrre, vendere, espandersi).

Una homepage di Amazon del 1998.

Tocca quindi tornare a documentare e aggiornare, adeguare i dati e i risultati, settore dopo settore, anno dopo anno, nel 2018 lo fanno il Guardian con The Age of Amazon e la CNN con United States of Amazon, nel 2019 il New Yorker con Is Amazon Unstoppable?, nel 2020 questo Amazon Empire. Jacoby e Frontline decidono di tirare un po’ le fila di tutti questi discorsi, a ventisei anni dalla fondazione della compagnia e dopo gli ultimi due, che hanno visto levarsi critiche sempre più forti nei confronti di Amazon e di Bezos stesso. Per realizzare ciò per la prima volta riescono a far sfilare davanti alle telecamere quasi tutto lo stato maggiore dell’azienda – tranne Bezos, naturalmente – per un dialogo a distanza con ex-lavoratori ed ex-dirigenti tra cui spicca il primo dipendente in assoluto assunto da Amazon, Shel Kaphan, in carica dal ’94 al ’99 come VP Research and Development e CTO, una volta definito da Bezos “the most important person ever in the history of Amazon.com”.

Amazon è tante cose insieme: un datore di lavoro che paga i suoi dipendenti 15 dollari l’ora (più del doppio del minimo nazionale) e che ne controlla il rendimento basato su un proprietary productivity metric tramite un sistema automatizzato chiamato ADAPT (Associate Development and Performance Tracker), responsabile perfino dei licenziamenti; una multinazionale che a fronte di un profitto nel 2019 di 11 miliardi di dollari ha pagato tasse federali per 162 milioni, giusto l’1,2% – e che nei due anni precedenti, grazie a politiche di investimenti e sgravi fiscali, ha versato zero all’IRS e perfino ricevuto dal governo un rimborso di 137 milioni nel 2017 e 129 milioni nel 2018; un negozio online di libri che nel 2010 ha subito pressioni monopolistiche da parte di Apple e delle Big Six dell’editoria americana per alzare il prezzo dei suoi e-book (vicenda risolta con un processo intentato e vinto dal Dipartimento di Giustizia per annullare l’accordo), come anche il rivenditore che ha creato il fantomatico “Gazelle Project” per sabotare in tutti i modi le pubblicazioni dei piccoli marchi al fine di ottenere accordi di vendita più vantaggiosi.

Lo sfruttamento dei lavoratori, l’aggiramento della tassazione transnazionale, la creazione di cartelli oligopolistici, e poi l’inquinamento fuori scala, il peso eccessivo sui mercati azionari, la protezione della privacy, la poca attenzione alle questioni razziali e di genere, la concorrenza sleale, sono tutte problematiche che riguardano i grandi marchi internazionali, e nella globalizzazione contemporanea soprattutto i GAFA (sigla che racchiude le quattro Big Tech: Google, Apple, Facebook e Amazon). E anche se la dimensione delle altre aziende della Silicon Valley intimidisce allo stesso modo, le ramificazioni, la penetrazione e l’influenza di Amazon è per certi aspetti incomparabile.

L’inchiesta di Amazon Empire si sviluppa in modo orizzontale, sul piano temporale, documentando l’espansione di Amazon da semplice magazzino a più grande retailer globale, con tutto quello che sta in mezzo, evidenziando così le differenze fondamentali con Google, Facebook e Apple. Charles Duhigg, nel suo long-form per il New Yorker, indica le altre tre GAFA come delle “product company”, cioè delle aziende essenzialmente focalizzate sulla realizzazione di prodotti (Google con il motore di ricerca e il software per la gestione della pubblicità online, Facebook e il social media network, Apple e i dispositivi hardware), mentre Amazon è invece una “process company”, maggiormente interessata a sviluppare ed integrare il suo modello aziendale in vari mercati. Nonostante la definizione di Duhigg sia alquanto riduttiva nei confronti di compagnie tecnologiche come quelle di Page/Brin, Zuckerberg e Cook (a cui, per un discorso ancora più onnicomprensivo, andrebbero aggiunte Microsoft e Alibaba), Amazon è davvero l’unica delle Big Tech che più si avvicina al concetto di “conglomerato” – cioè un’azienda che opera in campi diversi e lontani tra loro, a volte controllando delle partecipate e a volte gestendo direttamente tutti i vari rami produttivi.

Bezos è infatti proprietario di una multinazionale presente in nove dei dieci più importanti settori industriali americani, e questa visione di crescita esponenziale, implementata dalla cultura del flywheel, è presente già dagli albori: quando Bezos decide di lasciare il suo lavoro a Wall Street per creare un negozio virtuale (in un significativo passaggio di consegne tra East Coast e West Coast, Grande Mela e Silicon Valley, gli analogici ’90 e i digitali ’00), la scelta ricade sui libri poiché sono semplicemente i beni che possono essere indicizzati sotto il maggior numero di “items” – cioè prodotti –, e il luogo su Seattle perché vicina al deposito principale del maggiore distributore nazionale, Ingram Book (altro fattore determinante è stata la tassazione estremamente bassa dello stato di Washington). Amazon quindi combina fin dall’inizio l’espansione di internet con l’economia di scala, per un metodo accelerazionista che porta la classica crescita disruptive – cioè disgregante, sconvolgente, dirompente – delle Big Tech a nuovi livelli (tanto che esiste perfino un Death by Amazon Index che tiene conto delle aziende ridimensionate, fallite o comprate dalla multinazionale).

Ma la vera forza della compagnia di Bezos paradossalmente non sta nell’eccessiva concentrazione di mercati in cui è presente o nazioni in cui opera (nonostante una esorbitante dimensione di quasi 800.000 dipendenti, 150 milioni di iscritti a Prime e il guadagno di quasi 1 dollaro su ogni 2 spesi online negli Stati Uniti), quanto nell’aver aggiornato al XXI secolo la centralità della logistica e il cosiddetto “effetto Walmart”. Se durante il Novecento la catena commerciale era estremamente chiara ed eterodiretta (dal produttore al consumatore passando per il distributore), nel capitalismo globalizzato plasmato dalla finanza, dalla tecnologia e dalla gig economy ogni direzione salta e i modelli diventano più complessi e stratificati. Walmart, dopo le deregolamentazioni in materia di lavoro e concorrenza degli anni ’70 e ’80, inizia una lenta ma continua azione disgregante dei negozi di vendita al dettaglio, entrando in un mercato, abbassando i prezzi, facendo fallire i concorrenti e assumendo tutta la forza lavoro rimasta – l’effetto Walmart. Questo era possibile grazie alla sempre maggiore influenza che l’azienda aveva assunto nei confronti dei produttori, pretendendo prezzi più bassi, bloccando la distribuzione di determinati articoli o arrivando addirittura a creare i propri marchi (in gergo “store brand”). Rispetto alla vecchia catena di rifornimento di stampo ottocentesco, la moderna logistica siede quindi al centro delle dinamiche commerciali odierne – come scrive Deborah Cowen nel suo The Deadly Life of Logistics, “It is misleading to think about a singular site of production. Commodities today are manufactured across logistics space rather than in a singular place –, modificando completamente il rapporto con il consumatore e il produttore, tanto che Walmart tra gli addetti ai lavori non viene vista come una catena di vendite al dettaglio quanto come, appunto, un’impresa di logistica.

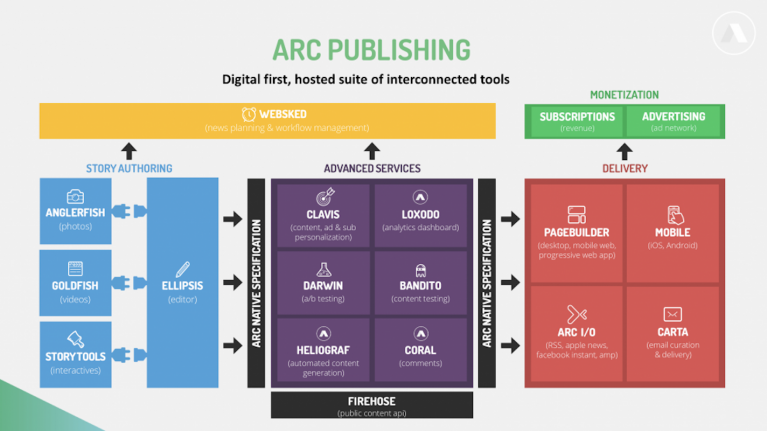

Qui risiede la vera portata del peso economico e culturale di Amazon, un’integrazione orizzontale e verticale che supera l’accezione classica del termine conglomerato per divenire sistema, apparato – o quantomeno indistinguibile da essi. Ed è davvero così: se circa il 40% del commercio online americano avviene su Amazon, l’ammontare di questo da attribuire ai rivenditori indipendenti di Marketplace è del 60% (e l’e-commerce rappresenta soltanto il 10% delle vendite totali al dettaglio negli Stati Uniti); Amazon Web Services, il ramo che si occupa del cloud, detiene attorno al 47% del mercato globale, con l’obiettivo primario di diventare la piattaforma di acquisti online della General Services Administration, ovvero l’agenzia che si occupa delle forniture per il governo federale; Arc, la publishing platform sviluppata internamente al Washington Post dopo l’acquisizione di quest’ultimo da parte di Bezos nel 2013, è oramai lo standard per il lavoro redazionale e la pubblicità online dei più importanti quotidiani mondiali come El País, Los Angeles Times, Le Parisien, The ChosunIlbo, The Globe and Mail e via elencando.

Amazon Empire tenta di restituire tutto questo scegliendo la via più semplice, quella dalla A alla Z, dal 1994 al 2019. Ma è una mossa giustificabile, perfino necessaria, poiché mettere insieme in modo ordinato e diretto le innumerevoli dimensioni della creatura di Bezos porta a una sorta di stordimento, vertigine, che alla fine scuote la nostra quotidiana e riduttiva percezione di Amazon (quanti di noi la considerano un attore politico, economico e culturale temibile quanto Google o Facebook o Apple?). Il semplice racconto cronologico della crescita della multinazionale esplode e si rovescia su stesso, poiché non appena Jacoby accenna agli incidenti stradali causati dai Delivery Service Partner o al rifiuto storico di far sindacalizzare i lavoratori, e chi guarda stava iniziando a costruire una propria idea critica su Amazon, tocca subito passare ad altro, al prossimo segmento di mercato, alla prossima controversia. Così quello che emerge al termine di questo 708esimo documentario di Frontline è paradossalmente una visione d’insieme che è maggiore della somma delle parti, ci restituisce insomma la chiara e precisa forma della sub-economia circolare costruita in ventisei anni: tutto può essere mostrato da Amazon, tutto si può risolvere dentro Amazon e tutti possono essere trasportanti da un punto all’altro del capitalismo contemporaneo soltanto iscrivendosi ad Amazon.

E tutto è quello che ci manca adesso, stretti dentro casa dall’assedio del SARS-CoV-2. La pandemia e lo stato di emergenza globale hanno colpito anche l’azienda di Bezos, che però ha reagito schierando una risposta corporativa a pieno regime: dalla donazione di 3,5 milioni alla Protezione Civile e alle associazioni no-profit all’assunzione negli Stati Uniti di 100.000 lavoratori, dall’apertura esclusiva un’ora prima di Whole Foods per i 60enni e 70enni all’aumento della capacità di calcolo e dei dati che passano attraverso Amazon Web Services, dall’aiuto fornito all’NHS inglese per la consegna dei kit diagnostici alla priorità di stoccaggio e spedizione garantita per i medicinali e i prodotti per la casa. Amazon c’è, tanto che la portata degli sforzi dell’azienda – tutti meritevoli – possono risultare perfino più decisi e coordinati di quelli di diversi governi mondiali. Ma abbiamo anche i primi casi di positivi al Coronavirus nei magazzini di Torrazza Piemonte e Passo Corese, le proteste a Castel San Giovanni e Calenzano, Bezos che vende un numero consistente di azioni prima del crollo delle borse…

Amazon c’era prima e ci sarà dopo, ma soprattutto c’è adesso, di più, sembra essere l’unico canale rimasto per accedere a una parvenza di normalità, fuori casa con le consegne che permettono di riempire la dispensa e dentro casa con i dispositivi che permettono di riempire la giornata. Ma come ogni impresa commerciale Amazon assorbe tutto dentro di sé per farlo mutare in accumulo di capitale, e una pandemia causata da un nuovo agente patogeno non è da meno – a cosa stiamo assistendo? Ad un virus che mima un virus? Le consegne a casa e i libri gratis su Audible non fanno altro che attenuare la consapevolezza delle dinamiche del capitale che ne permettono la realizzazione, ne allontanano e de-materializzano i metodi di produzione per non farci vedere, analizzare – e quindi contrastare – lo sfruttamento lavorativo, le condizioni igienico-sanitarie, i turni massacranti.

Da dove arrivano tutte queste merci che ci è sempre stato garantito che arriveranno? Come fanno a viaggiare? Chi le carica, trasporta e scarica? Mentre nei supermercati beni considerati non di prima necessità come gli album da colorare per i bambini sono sbarrati dal nastro adesivo e quindi vietati da acquistare, su Amazon si ha “disponibilità immediata” e “consegna entro mercoledì”. Il sistema non è attraversato da contraddizioni e incoerenze, si regge su queste. E durante una pandemia e una quarantena tutto ciò è ancora più accelerato, disruptive.

Così, mentre alla fine della messa in onda di Amazon Empire scorre l’annuncio che il dvd è già disponibile su Amazon e la puntata si può rivedere su Prime, chi scrive ha compiuto molte delle ricerche necessarie a scrivere questo pezzo su un Kindle Fire.

The Everything Empire, l’impero del tutto. Compresi noi.