Francesco Rosi, 15 novembre 1922 / Salvatore Giuliano: una parabola storica

1960: esattamente sessant’anni fa, un giovane Francesco Rosi, che ha esordito nel 1958 con il lungometraggio La sfida, per poi dirigere Alberto Sordi in I magliari nel ‘59, decide di realizzare un film sul famigerato bandito Salvatore Giuliano, la cui vicenda è legata alle sorti della Sicilia del secondo dopoguerra, al movimento separatista e alla strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1° maggio 1947, dove Giuliano e i suoi uomini aprirono il fuoco su dei contadini che festeggiavano la recente vittoria elettorale del Blocco del Popolo, l’occupazione delle terre e la riforma agraria.

Tre anni dopo, il 5 luglio 1950, il corpo senza vita del bandito viene ritrovato nel cortile di casa De Maria a Castelvetrano. La versione ufficiale vuole che Giuliano sia caduto in un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine. A distanza di settant’anni sappiamo che la verità storica è un’altra: “Turiddu” (è il soprannome locale di Salvatore) e la sua morte sono al centro di un intrigo che vede coinvolti la mafia e lo Stato; egli non fu ucciso dai carabinieri nel cortile, ma portato lì cadavere dopo essere stato eliminato per ordine di Cosa Nostra.

Francesco Rosi (al centro, con la camicia bianca) dirige una scena del film.

La stesura della sceneggiatura è preceduta da un lungo lavoro di ricerca e documentazione. Assieme con Suso Cecchi d’Amico, Franco Solinas ed Enzo Provenzale, un messinese che ha una grande esperienza di film ambientati nell’isola, Rosi inizia un viaggio attraverso la stampa dell’epoca, le fotografie d’archivio, i documenti del processo di Viterbo per la strage di Portella della Ginestra, le testimonianze raccolte con Provenzale durante i primi sopralluoghi che gli cambieranno radicalmente il punto di vista: “Appena messo piede a Palermo, mi resi conto che questo film non si poteva scrivere a Roma. Bisognava documentarsi qui, e ricominciare tutto da capo. Dall’angolazione di Roma non si potevano capire tante cose, la prospettiva continentale vieta per storica tradizione l’accesso alle cose di Sicilia”. Legge Guido Dorso, Danilo Dolci, anche Salvemini e Labriola sulla questione siciliana. Tullio Kezich, testimone d’eccezione e autore di un prezioso “diario” del film, definisce questa laboriosa fase di gestazione “il metodo Rosi”. Metodo, sì, perché il registra napoletano rimarrà fedele nel tempo a questo modus operandi: “Cercare con un film la verità significa collegare origini e cause degli avvenimenti […] significa rappresentare ambienti, personaggi e momenti storici nella loro realtà, secondo un’interpretazione responsabile e senza invenzioni fantastiche”.

Il film viene girato tra la primavera e l’estate del 1961, negli stessi luoghi dove si svolsero gli eventi narrati. I vicoli e la piazza di Montelepre diventano il set del film, così come il monte Sàgana, nascondiglio del bandito nei suoi sette anni di latitanza, il pianoro di Portella della Ginestra e la casa dell'avvocato De Maria a Castelvetrano, rifugio di Turiddu nei suoi ultimi mesi di vita. Alcuni anni prima il regista napoletano aveva appreso la lezione neorealista di Luchino Visconti, di cui era stato assistente con Franco Zeffirelli ne La terra trema (1948). Il metodo di Visconti prevede l’assenza di una sceneggiatura e la recitazione “verista” della gente del luogo; infatti gli attori furono tutti scelti tra i pescatori di Acitrezza. A quell'esperienza Rosi si ispira per girare Salvatore Giuliano, per il quale coinvolgerà molti testimoni di quelle vicende che si stava apprestando a raccontare.

Appena arrivato nel piccolo paese del palermitano, il regista incontra il sindaco democristiano Giovanni Provenzano e concorda con lui un incontro pubblico per presentare il progetto. Il Circolo dei civili ospita il dibattito a cui partecipa tutto il paese, è presente anche un sacerdote, Monsignor Ferrara, e il comandante dei carabinieri. Sale subito la tensione, Rosi deve frenare le reazioni di chi teme che la pellicola dia una immagine offensiva di Montelepre, e promette che verrà raccontata solo la verità dei fatti attinti dagli atti giudiziari e dalle testimonianze orali. Da quel momento la gente del paese è dalla sua parte.

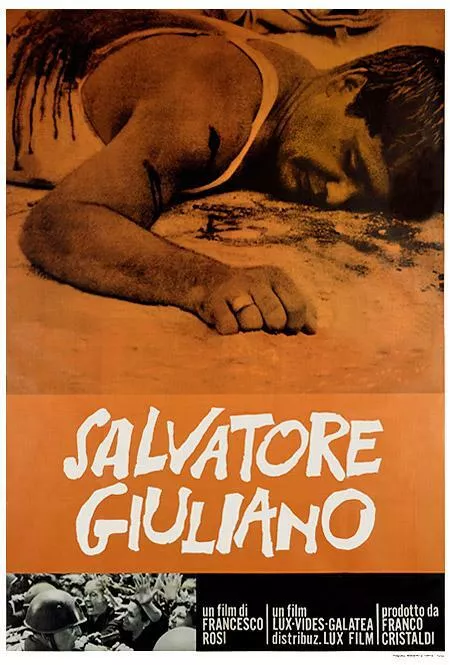

Il film si apre con la morte di Giuliano: un grandangolo inquadra dall’alto un cortile ove giace, disteso sul torace, il corpo del giovane uomo, circondato dagli ufficiali di polizia; il funzionario di stato annota meticolosamente la posizione del cadavere, i suoi indumenti, una canottiera bianca e un pantalone color cachi, mentre la macchina da presa con numerosi primi piani indugia sulla salma. La scena riproduce fedelmente la celebre immagine che fu riprodotta dalla stampa dell’epoca. Poco dopo accorrono fotografi e giornalisti, per scattare foto e prendere appunti, uno di loro esclama: “Tutta la maglietta è inzuppata di sangue, ma a terra quasi niente”. Costui personifica evidentemente Franco Grasso, uno dei primi a giungere sul luogo del delitto, un cronista indipendente che dirige la cronaca del giornale La Voce della Sicilia e che subito metterà in discussione l’attendibilità della versione ufficiale.

Ma non è l’unica voce fuori dal coro. C’è Tommaso Besozzi, un inviato che interroga chi in quella notte ha potuto sentire o vedere. Lo vediamo mentre comunica il titolo del suo pezzo tramite telefono al giornale: “Di sicuro c’è solo che è morto”. L’articolo, uscito il 16 luglio di quell’anno sulle pagine del settimanale L’Europeo, rimarrà negli annali del giornalismo d’inchiesta. La scelta di dare risalto al lavoro d’indagine dei giornalisti svela l’intenzione di voler mostrare l’eco mediatica che assunse la notizia della morte del fuorilegge, ma anche quella di conferire al film un taglio investigativo. A svolgere un ruolo fondamentale è la voce fuori campo dello stesso Rosi, dal tono freddo e inespressivo come nei cinegiornali Luce, il suo commento voice-over fornisce un raccordo tra le sequenze.

Il film ripercorre in flashback le tappe principali della battaglia compiuta dal fuorilegge e la sua banda in nome del separatismo. Dal 1945 Giuliano è colonnello dell’EVIS (Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia), il braccio armato clandestino del MIS (Movimento Indipendentista Siciliano). Già in piena guerra la Sicilia è scossa da una rivolta contro lo Stato italiano ritenuto assente e spesso inefficace. Nel 1942 compaiono sui muri di Palermo i primi manifesti che incitano il popolo a insorgere per la separazione dell’isola. Con l’arrivo degli anglo-americani, che guardano con simpatia all’ideologia separatista, il MIS cresce sotto il profilo politico e organizzativo. La banda di Giuliano si macchia di un centinaio di omicidi, ma riesce fino all’ultimo a incarnare un codice di giustizia alternativa. Con la sua lotta per il sogno separatista e il suo eroico volontarismo, Giuliano entra nella leggenda.

Ciononostante, Rosi ce lo mostra in poche scene, per lo più di spalle, con indosso un impermeabile bianco. Nemmeno un primo piano che inquadri il volto del “Re di Montelepre”. Eliminando quella che Christian Metz definirebbe “l’identificazione secondaria”, Rosi riesce a ottenere una lettura anti-affettiva e antisentimentale del film: come scrisse Antonello Trombadori su Vie Nuove, “fa scattare, nello spettatore, la molla della coscienza civile”. Non siamo quindi di fronte a una cronaca delle gesta del bandito. A dispetto del titolo, Salvatore Giuliano non è un film biografico ma un film corale, come non mancò di far notare Giuseppe Marotta su L’Europeo: “[…] è invece la storia di una collettività, in un sintomatico periodo, la storia di una piaga sociale, di una crisi politica e di costume”. Sciascia, dal canto suo, che pure elogia la pellicola, scrivendo infatti come essa fotografi la Sicilia come nessun film ha fatto prima, è, tuttavia, persuaso che l’espediente narrativo del mostrare il bandito come una figura fantomatica sia fonte di ambiguità, giacché se da un lato questo aiuta a chiarire come in fondo Giuliano fosse una pedina manovrata da forze occulte; dall’altro per il pubblico siciliano l’invisibilità non fa che alimentare un mito, l’invisibilità diventa per Sciascia: “un dato mistico”.

Per interpretare Turiddu, Rosi non sceglie un attore professionista, un divo, ma un uomo qualunque, Pietro Cammarata, un autista palermitano di 26 anni. Alla recitazione divistica dell’attore americano Frank Wolff nella parte di Gaspare Pisciotta, braccio destro di Giuliano, e a quella assai convincente di Salvo Randone nella parte del presidente del tribunale di Viterbo, egli contrappone la interpretazione straniata di tutti quei picciotti che seleziona per vestire i panni degli abitanti di Montelepre e i seguaci di Giuliano. Si veda, in tal senso, la scena dell’inno alla Sicilia declamato dal separatista, interpretato dal vecchio Pietro Franzone. La recitazione è antinaturalistica, benché non priva di pathos. Kezich, nella sua cronaca sulla lavorazione del film, ricorda come Don Pietro, emozionato, non facesse che piangere e singhiozzare.

Nel suo ultimo libro, La mafia immaginaria. Settant’anni di Cosa Nostra al cinema (Donzelli Editore, 2020) Emiliano Morreale dedica un intero capitolo alla pellicola di Rosi, chiarendo in che modo essa rappresenti una eccezione nell’ambito di quel filone assai fecondo di film e fiction televisive che dal secondo dopoguerra hanno raccontato la mafia siciliana con: “un corredo di temi, personaggi, ambientazioni. Una produzione ricchissima, basata su una certa rappresentazione letteraria della Sicilia e che, nonostante evoluzioni e discontinuità, ha costituito un immaginario costante nei decenni”. Egli coglie gli aspetti fondamentali del film: l’approccio “anti-spettacolare” verso la materia trattata, reso manifesto nella scelta di attori non professionisti, nell’ostentazione del dialetto, nella suddetta invisibilità del bandito, e infine nella “complicazione dei piani temporali”, questi ultimi due espedienti, scrive Morreale: “[…] sembrano obbedire a una volontà di distanza critica, di riflessività, dettata innanzitutto da motivazioni politiche. Invisibilità e confusione dei piani sono spie del fatto che dietro Giuliano c’è una storia più grande, e che le radici della sua parabola vanno cercate nella Storia”.

Ed è alla Storia che dobbiamo ancora fare riferimento se vogliamo meglio comprendere l’intreccio narrativo. Nel 1946 il democristiano Salvatore Aldisio avvia trattative segrete con il Governo di Roma, si giunge in ultimo a un accordo: all’Isola verrà riconosciuta l’autonomia. È la crisi del Movimento Separatista, il MIS si scioglie e così pure l’EVIS cessa la sua lotta armata, e a coloro che vi hanno combattuto viene concessa l’amnistia, ma non a Salvatore Giuliano e ai suoi uomini, rei di efferati delitti contro gente comune, soldati, carabinieri e agenti di polizia. Giuliano resta latitante, e non potendo fare a meno della protezione della mafia, si dà ai sequestri, alle estorsioni e abbraccia la causa dell’antibolscevismo. Con la sua azione criminale si contrapporrà di fatto alle lotte del mondo contadino per l’abolizione del latifondo. In quest’ottica si colloca la strage di Portella della Ginestra di cui Giuliano fu ritenuto a torto l’unico responsabile dalla magistratura con la sentenza del processo di Viterbo. In realtà, l’eccidio gli venne commissionato in cambio della libertà, di un’improbabile fuga in Brasile. Ma chi furono gli ideatori, i mandanti dell’eccidio? Quali forze politiche erano coinvolte? Rosi non risponde, elude giudizi estrinsechi: semmai pone implicitamente degli interrogativi, per provocare il dibattito e attualizzare un passato non privo ancora di zone d’ombra.

Il regista costruisce una sequenza di grande effetto, a proposito della quale Georges Sadoul si spertica in elogi, scrivendo su Les lettres françaises come il regista sia stato, al pari di Ėjzenštejn, capace di “esprimere i grandi movimenti di massa”, puntando non sul montaggio e il suo “effetto di frammentazione”, quanto “sul movimento e il ritmo incalzante delle straordinarie immagini di Gianni di Venanzo” che ha ruolo non trascurabile nella buona riuscita del film e di questa sequenza in particolare.

Rosi e la sua troupe lavorano tre giorni alla sequenza. Insieme con Di Venanzo e l’operatore Pasqualino De Santis, il regista stabilisce i punti in cui piazzerà le macchine da presa. Ecco come Kezich ricorda quei momenti concitati sul set. Uditi gli spari, la folla si dà alla fuga a perdifiato, “corre giù per i prati, al secondo ciak, travolge addirittura la macchina di Pasqualino De Santis, che stava al livello della strada asfaltata.” E continua: “Di Venanzo si muove veloce fra i gruppi con l’Arriflex per riprendere i particolari”. Finite le riprese il direttore della fotografia dirà al regista: “ho ripreso delle cose incredibili. Donne che pregano, uomini che si buttano a terra.” Nella pausa fra un’inquadratura e l’altra i contadini constatano con grande stupore come il regista stia riproducendo fedelmente quello che loro stessi avevano vissuto quattordici anni prima. Proprio a riguardo dei contadini coinvolti per recitare nella scena, Rosi parlerà a buon diritto di “psicodramma”: “Il film per essi si mutò in uno psicodramma collettivo che diede valenza umana autentica a una rappresentazione di finzione cinematografica. Per questo, erroneamente, alcuni parlarono di documentario, […] Non era cinema documentario, ma documentato al fine di restituire brandelli di verità e far riemergere emozioni vere da una non placata memoria”. Tutti questi elementi, assieme alla colonna sonora dai toni drammatici di Piero Piccioni, concorrono a creare una sequenza dal grande impatto emotivo.

Chi abbia davvero sparato sulla folla, nascosto dietro le rocce, è una domanda che rimane tuttora senza risposta. Una cosa però è ormai certa: Giuliano sa troppe cose, è diventato un testimone scomodo, deve essere liquidato. Rosi ci mostra il “dietro le quinte” della macabra messinscena di Castelvetrano: Gaspare Pisciotta catturato decide di collaborare, tradendo Giuliano e consegnandolo morto ai carabinieri. Al processo di Viterbo, Pisciotta si attribuirà la paternità del delitto: dichiara di aver agito agli ordini del Ministro Scelba, ma la Corte d’Assise, giudicando infondate le sue accuse, lo condanna all’ergastolo. Pisciotta annuncia che al processo d’appello rivelerà i nomi dei mandanti della strage, ma viene avvelenato, il 9 febbraio del 1954, nel carcere palermitano dell’Ucciardone. Il film si chiude con l’uccisione, nel 1960 a San Giuseppe Jato, del mafioso Benedetto (Nitto) Minasola di cui si era servito il colonnello Luca, nell’anno in cui fu a capo del Comando Forze Repressione Banditismo, per arrivare alla cattura di alcuni elementi della banda di Giuliano.

Dopo quaranta giorni di attesa, la pellicola ottiene il nulla osta della Censura ed esce nelle sale di oltre cento città il 1° marzo del 1962. Salvatore Giuliano riceve un’accoglienza entusiastica pressoché unanime da parte della classe intellettuale e del pubblico, ma è anche un fulmine a ciel sereno per chi è abituato ad avere della Sicilia un’immagine idilliaca e pittoresca e susciterà, nel mondo della politica, dibattiti a non finire, trasformandosi nel volgere di poche settimane in un caso mediatico. I direttori dei principali quotidiani italiani, salvo Il Corriere della Sera e Il tempo, collocano la recensione al film non nella rubrica delle prime visioni ma in terza pagina, dedicandogli ampio spazio, fino a otto colonne, e chiedono l’intervento di chi non si occupa solitamente di cinema.

Lo storico Francesco Renda, giovane oratore a Portella in quel 1° maggio 1947, fa notare come proprio Salvatore Giuliano, assieme ad altre opere di poesia, saggistica e storia, abbia indotto il Parlamento italiano ad approvare nel 1962 la inchiesta parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia: “È da quell’impegno, singolo e collettivo insieme, anche se con molta fatica e non senza difficoltà, è venuta una nuova maniera di intendere la mafia e quindi si è venuta a determinare una nuova sensibilità di cogliere la sostanza della storia”. Negli anni, altri registi sono rimasti affascinati dai tragici eventi di cui Giuliano è stato protagonista: Michael Cimino con Il siciliano (1987) e in tempi più recenti Pasquale Scimeca con Placido Rizzotto (2000) e Paolo Benvenuti con Segreti di Stato (2003), ma nessuno di loro ha saputo trattare una materia così incandescente con la stessa sicurezza di Rosi.

Con Salvatore Giuliano, il regista ha inaugurato il filone del cinema cosiddetto politico, impegnato, di denuncia. Già nel 1979 nella sua Storia del cinema italiano, Gian Piero Brunetta individuava in Rosi il caposcuola, grazie a titoli come Salvatore Giuliano, Le mani sulla città (1963), Il caso Mattei (1972), di una generazione di cineasti emersi negli anni ’60 che firmerà una serie di opere caratterizzate da “coraggio” e “impegno civile”, con soggetti e sceneggiature che traggono ispirazione da importanti fatti della cronaca politica e giudiziaria.

Se non fosse scomparso il 10 gennaio di cinque anni fa, oggi Francesco Rosi avrebbe compiuto 98 anni: era nato a Napoli il 15 novembre 1922. Così radicato nel suo presente, Salvatore Giuliano potrà sembrare a molti datato; ma è invece attualissimo: segno che i mali dell’Italia, da allora, non sono poi così tanto cambiati.