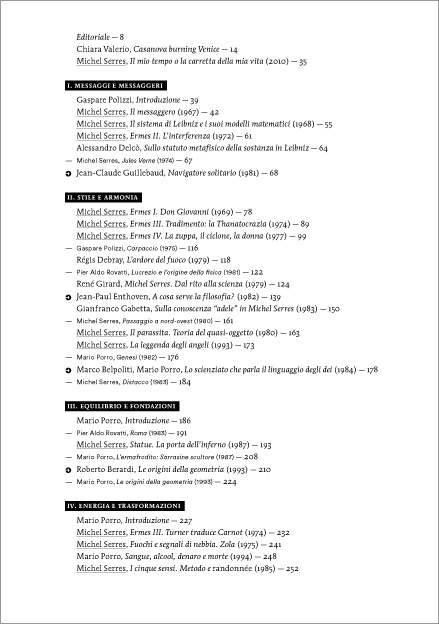

Riga 35. A cosa serve la filosofia?

Il 19 febbraio 2015 esce il nuovo volume della collana «Riga» (Marcos Y Marcos) dedicato a Michel Serres.

Il volume, a cura di Gaspare Polizzi e Mario Porro, segue il complesso itinerario del filosofo francese, cronologico e tematico, rendendo conto della sua proposta filosofica.

Un libro di filosofia e insieme un manuale per leggere il contemporaneo.

Pubblichiamo qui, in anteprima, una conversazione tra Jean-Paul Enthoven e il filosofo francese.

Stato civile? Cinquant’anni, un volto d’impressionante dolcezza e capelli bianchi. Filosofo, autore di tredici libri in tredici anni, libri sonori e rigorosi come poemi, di cui Carpaccio, Zola, Jules Verne, Lucrezio, Musil, Balzac o La Fontaine sono il pretesto. Professore alla Sorbona dove, ogni sabato, dice cose singolari; dove, dopo tredici anni, non si ripete mai. Guascone greco-latino, robusto, grande appassionato di rugby, legge in modo assiduo Omero, Virgilio, Montaigne e i profeti d’Israele. Una tesi su Leibniz, articoli eruditi, una voce che viene dal Sud-Ovest, calorosa. Nessun discepolo (com’è giusto, non si ripete mai), ma lettori, studenti che formano tra loro una confraternita segreta e appassionata. Filosofo del mattino, si alza presto, ‘per fare la guardia’ [come in marina], dice, per abitudine: non fu forse accolto alla Scuola navale, nel 1949, prima di essere marinaio negli anni Cinquanta, marinaio per mestiere su molti mari ed alcuni oceani? Oggi, confessa: “I miei parenti erano marinai… La loro esperienza, la mia, hanno contato molto nella mia vita intellettuale, soprattutto intellettuale”. Ha appena pubblicato un libro intitolato Genesi. In esso parla dell’ordine, del rumore, del giovane Nicolas Poussin, della storia sanguinaria degli uomini, dei loro odi, della bellezza del mondo. I profani, turbati dalla sua prosa, non comprenderanno sempre quel che vuole, dove va; altri lo leggeranno come si consulta una bussola, per ritrovarsi. Come è arrivato fin qui? È un lungo viaggio…

Paolo Mazzuferi

Per dirle nel modo più corretto da dove vengo e dove vado, bisognerebbe cominciare col descrivere un luogo che i marinai conoscono bene e che chiamano il “passaggio a nord-ovest”. Il “passaggio” mette in comunicazione l’oceano Atlantico e il Pacifico nei freddi paraggi del grande Nord canadese. Osservi sulla carta: si apre, si chiude, si contorce attraverso l’immenso arcipelago Artico, lungo un dedalo molto complesso di golfi, di stretti e bacini, fra la terra di Baffin e il mare di Banks. Vi si accede attraverso lo stretto di Davis e se ne esce attraverso il mare di Beaufort. Di là, si segue il nord dell’Alaska fino alle Aleutine, poi ecco il Pacifico. Il viaggio è difficile: ci si introduce spesso in un canale che ben presto è un vicolo chiuso; si crede, sulla base delle rotte stabilite, di dover andare da una parte, o dall’altra, ma s’incontra una scogliera di ghiaccio o, per miracolo, la strada giusta…

Ora, il “passaggio a Nord-Ovest” è anche un luogo eminentemente filosofico. Voglio dire che esso rappresenta abbastanza bene un vecchio problema della filosofia, cioè il passaggio dalle scienze della natura alle scienze umane. Rappresenta abbastanza bene le relazioni complesse che uniscono e separano le due parti dell’oceano enciclopedico. Per chi vuole avventurarsi in quel viaggio, niente è semplice: la strada è bloccata, è libera, si passa e poi non si passa, a seconda dei luoghi, del tempo, delle circostanze. Il che significa: non si passa dalle scienze della natura alle scienze umane accontentandosi di aprire una porta e di attraversare la strada.

Ho quindi cominciato, come consigliava Platone, dalla geometria. Poi mi sono progressivamente mosso nei campi sempre più concreti: la fisica, la biologia. I miei primi libri li ho dedicati a quelle scienze “dure” e mi sono sforzato di sistematizzarvi le loro relazioni. Ora, mi sto accostando alla storia, all’antropologia, alla politica e alle religioni.

Il “passaggio a Nord-Ovest” è una bella metafora. Ma era indispensabile intraprendere un lungo viaggio enciclopedico per sfociare su quel che Lei chiama curiosamente il “Pacifico”, vale a dire la storia, la società, le guerre? Non sono rari i suoi contemporanei che, per parlare del “potere”, ad esempio, non si accollano una preparazione del genere…

Il “sociale” è, di tutti gli oggetti osservabili, quello più complesso; e penso che non si possano affrontare i problemi più complessi se non dopo essersi forgiati un insieme di strumenti, di concetti, dal contatto con i problemi più semplici. Senza questo, ci si condanna a non dire nulla. Si chiacchiera…

Ma alla fine, lei dove vuole arrivare?

Gliel’ho detto: farla finita con la divisione attuale fra due forme d’infermità: quella che consiste nel parlare del mondo con esattezza, ma al prezzo di un’ignoranza della storia e della cultura; dall’altro lato, quella degli “specialisti” delle nostre culture, che descrivono le nostre società ignorando tutto del mondo e dei suoi cambiamenti.

E quali poste sono in gioco in questa ricerca?

Non ci sono “poste in gioco” nella filosofia, per come io la concepisco. Il termine appartiene solo al lessico dei guerrieri, ed io non voglio battermi. E non le sembra che ci siano troppe “poste in gioco” in questo momento? All’improvviso, i metodi non sono più altro che strategie, il sapere non è più che un rapporto di forze. Se continuiamo a pensare in questo modo, la scienza stessa rischia, letteralmente, di perdere conoscenza…

Le si rimprovera soprattutto di giocare, nei suoi libri, su due tavoli: da un lato, il rigore del sapere, delle analisi, con una conoscenza ineccepibile dei testi e degli autori di cui Lei parla. Ma, dall’altro lato, una sorta di compiacimento per il poetico, per il metaforico, come se il rigore non bastasse alle sue dimostrazioni, come se Le fosse necessario, sempre, convincere, grazie alla musica delle parole più che attraverso l’esposizione delle idee…

Ma la più precisa e la più venerabile delle tradizioni filosofiche non è definita, esattamente, da quanto Lei ha detto? Legga Platone e lo vedrà: è un uomo il cui ragionamento è di una logica inespugnabile, di una matematicità estremamente rigorosa, e che, nel momento di morire, recitava ancora l’introduzione del Simposio scritta venticinque anni prima, per armonizzarne le vocali. È un uomo per il quale la tecnica di scrittura era di una precisione altrettanto alta di quel che Lei chiama “poesia”…

E mai un filosofo ha scritto in altro modo…

I filosofi che vogliono lavorare di rigore, e di rigore soltanto, perché non fanno i matematici? I filosofi che vogliono lavorare di poesia senza rigore, perché non fanno i “poeti”? Mi perdoni: credo che la vera filosofia, quella che m’importa, dica le due cose insieme. Si tratta di sfruttare con molta precisione la razionalità nel suo rigore, ma si tratta anche di riconoscere il tessuto più fitto della lingua. Una cosa senza l’altra non è nulla. Platone era l’autore del più profondo degli inni all’amore e del più preciso fra i glossari logici. Resto fedele a questa tradizione.

Deve però convenire con me che la sua scrittura non esita, forse troppo spesso, a servirsi dell’ellissi, della penombra, dell’ultra-sfumatura…

Più una lingua è rigorosa, più ha bisogno di precisione, dunque di singolarità. Più il concetto è preciso, e più ha bisogno di parole appropriate. Un uomo che scrive “fiore” non è uno scrittore, perché il “fiore” non esiste. Vi sono soltanto resede, o pratoline, o rose. E ancora, la reseda è di un certo colore, di un certo anno… Vede dunque che è, al contrario, nel rigore più forte che appare, ad un certo momento, il bisogno della lingua. È questo il mestiere del filosofo. Ho parlato di Platone, ovviamente, ma non mancano i nomi per giustificarmi: Leibniz ha un grandissimo stile… Descartes che, per primo, utilizzò la lingua francese dopo il latino… E tanti altri ancora che hanno saputo tenere insieme i due capi della filosofia…

Lei vuole dunque rifare, nella scrittura, il viaggio che fa nell’enciclopedia: qui, un andirivieni fra le scienze “dure” e le scienze umane; là, un andirivieni fra il rigore e la poesia…

Senza questi due capi, in effetti, come pensare quel che unisce e separa le scienze della natura e le scienze umane? Lo stile della mia filosofia è evidentemente richiesto dall’oggetto stesso delle mie dimostrazioni. Lo trovano difficile? Tanto peggio… La filosofia non è mai stata un’impresa facile! E poi, diamine! Si pubblicano tanti libri facili, tanti libri che si possono leggere in un pomeriggio… Mi piacerebbe comunque che più gente possibile sappia che avere idee facili significa avere idee ripetitive, cioè invecchiare rapidamente. Per conservare la propria giovinezza, è meglio allora imparare a pensare. E poi, cosa vuole, le questioni che tratto sono complesse; e non vedo come sarebbe possibile farne, immediatamente, un oggetto di grande consumo. D’altronde, nessuno mi fa fretta…

Ma come spiega che i suoi corsi siano, in effetti, limpidi, mentre i suoi libri sono difficili?

Se sapessi perché, avrei risolto il problema. Forse dipende dalle mie origini: vengo dal Sud-Ovest della Francia e appartengo dunque a una tradizione di cultura orale. Tutti sanno che questa cultura è stata distrutta a un certo momento della nostra storia: dopo di che, le persone del luogo parlano bene ma scrivono poco…

Per quanto riguarda la difficoltà che Lei attribuisce ai miei libri, è un’altra questione: con l’età, accordo sempre più importanza allo stile perché credo che lo stile sia qualcosa che attiene alla conservazione nel tempo. Il gusto per lo stile, in ogni caso, non lo traggo dall’università, che mi ha sempre insegnato a scrivere male. È un’altra cosa… Come se ci fosse qui, nell’armonizzazione di alcune vocali, nella precisione improbabile di una parola, una possibilità di sopravvivenza…

Tredici libri in tredici anni, è molto, no?

Ma no, non è niente! Guardi l’opera degli scrittori fecondi del XIX secolo… Balzac, Michelet, George Sand, si tratta di corpus giganteschi! Anche Stendhal… E san Tommaso d’Aquino, che è morto a cinquant’anni! E Alexandre Dumas! No, in verità, scrivo poco. Me ne vergogno, anzi…

Per coloro che, negli anni Settanta, soffocavano in un’università posta sotto la coabitazione altusseriana-lacaniana, la risposta è evidente: un corso di Serres, a quel tempo, era un momento di pace. Era, per quell’epoca di infeudamenti sospettosi e guerreschi, uno dei rarissimi spazi in cui, sotto i nostri occhi, si elaborava una filosofia della felicità; dove un pensatore, disinvolto rispetto ai generi e ai codici, rifiutava l’universo dei conflitti, della lacerazione, per parlare dello splendore delle cose, della gioia, dell’ebbrezza di apprendere e di comprendere. Gli epistemologi classici sghignazzavano, con fastidio, di fronte a tale serenità. I marxisti – ancora numerosi – vi rintracciavano un idealismo ancora sospetto, inutile al loro accecamento. E questo non lasciava poi molta gente per i corsi del sabato mattina. Vi sono tornato, in gennaio; c’erano cinquecento persone. Nell’aula, non c’era più un posto. Non è che, alla fine degli anni Settanta, abbiamo cambiato epoca?

Quando lei “fa la guardia”, il mattino, a cosa pensa? A cosa, a chi, ha la sensazione di essere utile?

Non lo so. Mi sforzo di pensare all’insieme delle cose che ci permettono di sfuggire alla competizione, alla gloria, al mimetismo. A modo mio, bado a questo … A dire il vero, credo che tutto quanto è battaglia, lotta, concorrenza, sia radicalmente cattivo. Da bambino, mi spiegavano che il conflitto, la rivalità, erano il motore della storia. Possibile… Ma quel che so oggi è che la filosofia non è che il desiderio di sfuggire a tutto questo. Le cose che hanno senso sono, per me, quelle che sfuggono a quest’inferno…

E lei vuole sfuggire a quest’inferno proprio mentre, dopo aver varcato il “passaggio a Nord-Ovest”, s’immerge nelle scienze dell’uomo, quindi nella storia, quindi nella politica?

Sì, è curioso, e so bene che con la storia mi troverò sempre a che fare con Romolo che uccide Remo. Ma quell’omicidio esige anche che lo si pensi. Secondo me, l’intensità filosofica consiste nel pensare tutto questo con la minore partecipazione immaginabile.

Ma lei sa quanto me che vi sono, all’interno stesso della violenza, degli odi che sono preferibili…

Lo so, evidentemente. Ma mi sforzo nei miei libri di staccarmi da ogni forma di odio, incluso l’“odio preferibile…”.

Oggi, nei libri che si pubblicano, si osserva spesso il contrario. Come se la logica della competizione, del mimetismo, dell’odio, avvolgesse anche coloro che ne denunciano gli effetti…

È nell’ordine delle cose e dei costumi: quando un uomo dice: “Silenzio al rumore”, bisogna che faccia molto rumore per farsi sentire; dunque, dice il contrario di quel che vuol dire …

In modo più fondamentale: si ha l’impressione che Lei sia uno dei rarissimi filosofi contemporanei che, pur pensando il sociale e i suoi conflitti, rifiuta di farsi coinvolgere.

Provo, in effetti, a pensare senza odio. Ma è difficile: perché l’odio è la piazza, e chi non ha odio è sempre in diaspora. Ne ho tratto guadagno, dato che il modello diasporico è abbastanza conforme al mio metodo…

È comunque strano: quando Lei tiene un corso sull’origine della matematica, evoca la figura di Talete ai piedi delle piramidi e mostra ai suoi studenti, con quest’esempio, che il sapere moderno è nato all’ombra di un tomba, che il desiderio di verità è fin dall’origine complice della morte… Quando descrive il dipinto di Carpaccio che mostra san Giorgio alle prese con il Drago, descrive, di fatto, le disavventure della dialettica… Di qui la mia domanda: perché ha sempre bisogno di passare attraverso il tramite di un’opera, di un dipinto, per affrontare un problema contemporaneo?

Posso darle spiegazioni sulle ragioni di un tale “spostamento”, di un tale pudore o timore, che mi obbliga sempre a passare attraverso un’opera d’arte per analizzare fenomeni la cui dimensione socio-politica esigerebbe, a suo parere, una trattazione di fondo. Ad esempio così: se voglio riflettere, frontalmente, sul problema della scienza e della morte, vado immediatamente a scontrarmi con il mio vicino perché si tratta di una questione troppo contemporanea, dove sono in gioco “poste” troppo evidenti. Se passo per il “tramite” di Talete, mi si lascia più libero nelle mie analisi, nelle mie ipotesi. La stessa cosa con Carpaccio: osservi bene il suo san Giorgio: è armato, inarcato, simile al Drago che combatte. San Giorgio e il Drago formano, insieme, un ponte, un arco stabile – il mastro e il capomastro, il forte e il contrafforte –, e quest’arco guerresco passa al di sopra del cadavere. È l’immagine stessa della dialettica: si crede di combattere il proprio nemico, ma sono i due nemici che, insieme, diffondono la morte … Ora, parlare di tale logica, senza mediazione, significa avvolgersi in essa: grazie allo “spostamento”, si dice la stessa cosa, e si giunge in più ad oggettivare l’odio, dunque a disfarsene.

Spesso, mi sono rimproverato tale impostazione dicendomi: “Perché non riprendere a modo mio quello di cui parlo?”. Sì, perché? Perché, quando vedo un dipinto di Carpaccio, o quando leggo il Capolavoro sconosciuto di Balzac di cui parlo nel mio ultimo libro, vi trovo così tanta chiarezza, così tanta semplicità d’esposizione, vi trovo una tale perfezione che mi dico: la dimostrazione è fatta. Basta farla vedere… E poi, vi è qui della bellezza senza odio: della verità. Sì, vi è detto tutto: basta guardare.

Un simile modo di procedere può comunque sorprendere: dopo tutto, Lei non sta forse osservando, nelle opere d’arte che servono da pretesto ai suoi libri, quel che vi proietta? Chi mi garantisce, a parte Lei, che Carpaccio parli della dialettica quando dipinge il suo san Giorgio? Chi, a parte Lei, e per riprendere l’esempio di un’altra delle sue dimostrazioni, chi mi garantisce che il Don Giovanni di Molière non sia un dramma del libertinaggio ma una teoria quasi antropologica dello scambio?

Ma non sono io a garantirlo! È Carpaccio, è Molière… Se Lei vuole, consideriamo le cose in modo ordinato: ogni generazione deve, a un certo punto, dedicarsi ad una grande rilettura della tradizione che l’ha preceduta. Questo io l’ho fatto come tutti, nella mia giovinezza, e ho letto la tradizione come i miei maestri e i miei fratelli maggiori mi dicevano che bisognava leggerla. Ora, assistiamo oggi alla nascita di un nuovo tipo di cultura – una cultura a base scientifica e in cui il collegamento scienza-cultura appare come un’articolazione del tutto nuova, inedita. Oggi, i contadini delle mie parti sono obbligati a fare un po’ di biochimica per coltivare i loro alberi da frutto; oggi, un qualunque uomo di media cultura conosce un po’ di sociologia, di fisica e, di conseguenza, essendo cambiata la cultura di base, la tradizione si trova, ipso facto, trasformata. Quando le persone sapranno – ed è inevitabile – un po’ più di genetica, leggeranno Zola come lo leggo io. Quando sapranno che cos’è, in fisica, uno “stato turbolento”, leggeranno il poema di Lucrezio come lo leggo io. Allora, che cosa sto facendo? Rileggo la tradizione con i mezzi della cultura che vedo apparire. In tali condizioni, perché rileggere il Don Giovanni di Molière come lo si leggeva un tempo? Don Giovanni, un seduttore, un donnaiolo? Considerata l’evoluzione dei costumi, questo non interessa più granché. Invece, lo si legga a partire da quel che l’antropologia ci ha insegnato e vi si troverà una mirabile descrizione dello scambio, del dovuto e del “dono” [in francese don, come il Don Giovanni, appunto].

Nel suo ultimo libro, Genesi, lei rilegge dunque, a modo suo, un racconto di Balzac…

Sì, si tratta del Capolavoro sconosciuto. Lei ne conosce la storia: è uno “studio filosofico” dove Balzac mette in scena due pittori, Nicolas Poussin e Porbus, pittore fiammingo, che penetrano, dopo varie circostanze, nell’atelier di un vecchio maestro, immaginario, Frenhofer. Arrivano dunque nell’atelier, al numero 8 della rue des Grands-Augustins, e vedono un quadro ricoperto da una tela di sargia rossa. Vogliono ammirare il quadro che nessuno ha ancora visto e che si ritiene il capolavoro di Frenhofer, che vi dedica la vita da anni. Ora, nel momento in cui levano la tela di sargia rossa, si accorgono che non c’è niente, nient’altro che un guazzabuglio mescolato di colori di tutte le forme e di tutti i toni. Non c’è niente ma, in un angolo della tela, Poussin e Porbus vedono un piede: un piede mirabilmente dipinto, che Balzac paragona al torso di Venere sfuggita dall’informe… La domanda che mi pongo da tempo – la domanda che i fisici, i biologi, gli antropologi si pongono, ognuno nel suo ordine – è questa: come una forma nasce dall’informe? Come un concetto ben formato può nascere da una molteplicità confusa? Dunque, perché, e come, quel piede mirabile nell’angolo di una tela ricoperta di caos?

Evidentemente, la domanda, lei la intende su più registri: scientifico – ed è quel che i teorici dell’informazione chiamano il principio di “ordine a partire dal rumore”; antropologico – e si tratta allora di sapere come un sistema, sociale ad esempio, passa dall’anarchia alla vita istituzionale; ed infine religioso – come si passa dal caos dell’origine all’ordine del dogma?

Cerco, in effetti, di descrivere come le forme nascenti emergano da un ribollire insensato. E questo problema appartiene, è vero, a tutte le zone dell’enciclopedia. Possiamo tracciarne la storia dalla mitologia – dove Venere, forma perfetta, emerge da un’onda che rappresenta l’aleatorio per eccellenza – fino ai saperi più rigorosi come la teoria dell’informazione – dove ci si interroga molto, ormai, sulla natura dei messaggi che si stagliano su di un rumore di fondo. È tutto questo che mi mostra il racconto di Balzac, soprattutto se vogliamo non dimenticare che il capolavoro sconosciuto di Frenhofer ha per titolo, appunto, la Belle Noiseuse…

E la “noise” è ancora il rumore, il baccano, il disordine, l’uniforme …

“Noise”, nell’antico francese, diceva insieme il furore ed il rumore, il tumulto delle cose e la baruffa fra gli uomini. La storia ne ha dissociato i sensi: abbiamo ceduto agli Inglesi il termine “noise” ed abbiamo conservato in nostro possesso l’espressione «chercher noise» [attaccar briga]. Cerchi di pensare davvero, nello stesso tempo, il rumore del mare ed il clamore della folla, e saprà scrivere il mio libro … è strano, d’altronde, che la “noise” sia, se prestiamo fede ai dotti, della stessa famiglia della “nausea”. Nessun algoritmo erudito ci avrebbe condotti ad un tale accostamento, lo ammetta. La vecchia saggezza delle nostre lingue vomita davanti alla baruffa. Superba lezione, è la morale del mio libro… Di conseguenza, a partire dal capolavoro sconosciuto, possiamo riassumere: o il caos, il guazzabuglio, l’informe e la noise hanno la meglio, cancellano tutto, invadono il dipinto di Frenhofer, e la cosa finisce come nel primo versetto della Genesi dove solo lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Oppure, qualcosa di formato uscirà da quell’informe: Balzac ci parla di un piede, e lo paragona evidentemente al torso di Venere…

Politicamente, sociologicamente, concretamente, lei vede bene quel che tutto questo può significare: quel che ci circonda, ci minaccia, è la piena, l’inflazione, il rumore, la noise e il non-senso. Da questa follia nascerà forse una forma tranquilla e bella?

Qualcuno potrebbe trovare che Lei fa un uso curioso della letteratura… Così, dato che voleva parlare, in quest’ultimo libro, dell’ordine e del caos, del non-senso che ci assale e delle difese che gli si possono opporre, perché non ha lasciato in pace Balzac e il suo capolavoro sconosciuto? Perché non aver scritto, più semplicemente, un trattato di morale?

Le ho già detto perché preferisco, per prudenza, spostare le mie dimostrazioni al fine di poter meglio “oggettivare” ciò di cui voglio parlare. In più, credo che le saggezze di ordine elevato parlino naturalmente per racconti e leggende. Un linguaggio per concetti è semplice e facile, un po’ grossolano anche, mal squadrato, mal sbozzato, giovane e verde, formato apposta per definire gruppi chiusi, e che serve d’armatura difensiva, indurito e raffinato in arma d’offesa. Un linguaggio per concetti è fatto per ferire. Bisogna dunque, ed è a questo che mi sforzo, riabilitare la lingua corrente acclimatando in essa con estrema dolcezza i concetti più nuovi. E questa lingua c’è già, nella letteratura, nella sua forma migliore. Non so che cosa ne sia della letteratura “in sé”. Suppongo che non lo sappia nessuno, intuisco soltanto che è più ricca di senso e di possibilità mutevoli di qualsiasi altro edificio linguistico. E sogno talvolta, come in questo libro o altrove, che essa sia riserva di scienza come una foresta primitiva è riserva di essenze.

La saggia evoluzione procede, credo, dalle scienze alla filosofia, e da questa ai racconti e alle narrazioni. Così la saggezza razionale si completa…

Sono passato, recentemente, davanti al n° 8 di rue des Grands-Augustins, là dove Balzac colloca, dalla prima riga del suo Capolavoro sconosciuto, l’atelier del pittore Frenhofer. Sotto il portico, una targa segnala che in quello stesso immobile, Picasso dipinse Guernica. Michel Serres lo ignorava. Che un capolavoro, questo ben noto, sia uscito dall’atelier di Frenhofer, ecco qualcosa di davvero inquietante e che, al di del tempo, ci lascerebbe credere che, sulla tela informe descritta da Balzac, l’ordine abbia finalmente avuto la meglio sul caos. Ma poiché Guernica dice la guerra, la “noise” e la morte insensata, è proprio legittimo spingere la coincidenza verso un’interpretazione ottimistica?

Poiché Lei è giunto oggi al livello delle scienze umane, dunque del tutto prossimo al sociale e al politico, sta presto per – e su questo tema – uscire dal riserbo dove, fino ad ora, si è mantenuto?

Ovviamente, la filosofia politica fa parte della zona enciclopedica dove ormai sono giunto e non a caso sto cominciando, alla Sorbona, un corso su Tito Livio. Ma, per il momento, in quanto filosofo, posso proporre soltanto una morale provvisoria. Cerchi di comprendermi: oggi, io voto, agisco, approvo una cosa e ne combatto un’altra, ma non lo faccio da filosofo. Lo faccio a nome mio, e, per quest’aspetto, Michel Serres non ha più diritti o saperi di un qualsiasi uomo della strada. Su tali argomenti, mi sembrerebbe scorretto imbrogliare e pretendere, già, di poter parlare della politica in nome di un percorso enciclopedico compiuto e padroneggiato. Nell’attesa, ho delle opinioni come tutti: ho votato per Mitterand; sono amico degli intellettuali che gli sono vicini, come Jacques Attali e Régis Debray, un’amicizia che resiste a tutto, anche al potere. Sono sconvolto dal martirio dei Polacchi; ma tutto questo non ha niente a che vedere – oggi – con il mio lavoro filosofico propriamente detto.

I suoi studenti si accontentano di questa modestia?

Lei sa bene che le giovani generazioni sembrano essersi emancipate dai dogmi dominanti e l’emancipazione è andata di pari passo con una profonda disaffezione nei confronti della politica. In termini di epoche, si potrebbe chiamarla “post-sartrismo”. Il politico è apparso, all’improvviso, come un frutto troppo maturo ed è caduto dall’albero. L’uomo di cultura ha compreso che deve ritirarsi, passare allo studio e al digiuno.

Certi uomini di cultura sembrano, dopo il 10 maggio [giorno dell’elezione di Mitterand a Presidente della Repubblica, nel 1981], aver ritrovato un po’ d’appetito …

In quanto individuo, quel che avviene dopo il 10 maggio non mi è indifferente, per niente, e concordo con quelli tra i miei amici che hanno scorto in quel cambiamento l’occasione per realizzare alcune loro idee. Ma quel che io voglio dire si colloca ad un livello più fondamentale: un tempo, il filosofo serviva da contrappeso teorico [logiciel] al politico, che aveva fra le mani solo una parte della violenza. Questa “alleanza” molto stretta era – diciamo, dal tempo della fondazione di Roma – una condizione abituale. Ora, dopo Hiroshima, il politico ha nelle mani la violenza assoluta, e i filosofi devono riflettere su questa totalizzazione della violenza. Il politico ha ormai il monopolio del potere di distruggere. Noi abbiamo il resto.

In Le Nouvel Observateur, Le Document de la semaine, n° 900, 6-12 febbraio 1982.