Anonimi, pseudonimi e identità misteriose / I libri senza nome

Vari secoli fa, non era insolito il fatto che opere letterarie e filosofiche, talora anche importanti, venissero pubblicate in forma anonima. Ciò accadeva o per una certa indifferenza, nei lettori di quelle epoche, riguardo ad un’attribuzione sicura dei testi, oppure per una precauzione adottata dagli autori medesimi, specie quando intendevano sostenere tesi che rischiavano di esporli a biasimi (o peggio, a condanne e persecuzioni) da parte delle autorità politiche o religiose. Ma nei secoli più vicini a noi la presenza di opere anonime è divenuta percentualmente assai rara. Tutt’al più lo scrittore, se per un qualsiasi motivo preferisce evitare di collegare la propria identità anagrafica al libro che pubblica, si accontenta di ricorrere a un nom de plume.

Tuttavia, anche nell’Ottocento e nel Novecento ci sono stati alcuni letterati o filosofi che hanno osato pronunciarsi a favore dell’anonimato dei libri. Può dunque risultare interessante vedere, pur limitandoci a pochi esempi, a quali argomenti essi abbiano fatto ricorso per motivare il loro punto di vista. Partiamo da un aforisma di Nietzsche, in cui si legge: «Che il nome dell’autore appaia sul libro è oggi a dir vero costume e quasi dovere; comunque è una delle ragioni principali per cui i libri sono così poco efficaci. Se essi cioè sono buoni, allora sono più importanti delle persone, come loro quintessenze; ma non appena l’autore si fa conoscere attraverso il titolo, la quintessenza viene di nuovo diluita da parte del lettore con l’elemento personale, anzi personalissimo, e lo scopo del libro è in tal modo reso vano. L’ambizione dell’intelletto è di non apparire più individuale». Secondo il filosofo, dunque, l’opera risulterebbe più incisiva se riuscisse ad affermarsi da sé, senza essere messa in rapporto col nome e la figura dell’autore. Si può obiettare, però, che chi legge cerca sempre, nel libro, l’elemento personale, e quando non lo trova in forma esplicita finisce comunque col fabbricarsi un’immagine mentale di colui che l’ha scritto.

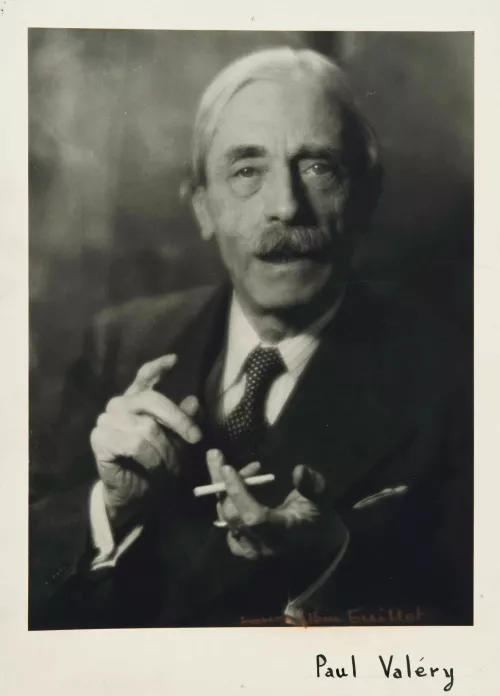

Simile a quello di Nietzsche è il ragionamento sviluppato da Valéry in un saggio del 1937. Egli paragona la letteratura alla Borsa, per il fatto che le quotazioni dei vari autori non cessano di salire e di scendere. «Ne risulta che l’emozione suscitata da un mercato del genere concerne le persone o i nomi, le speculazioni che ne nascono, il rango che viene loro attribuito, e niente affatto le opere, che, secondo me, si dovrebbero considerare del tutto isolatamente le une dalle altre, e indipendentemente dai loro autori. La condizione paradossale che un tiranno dello spirito dovrebbe imporre alle Lettere è l’anonimato». In una delle sue Mauvaises pensées, lo scrittore francese trae le conclusioni che deriverebbero da un tale ipotetico provvedimento: «In tutte le arti, e in modo particolare nella scrittura, noto che l’intenzione di provocare un qualche piacere cede impercettibilmente a quella di imporre una certa idea dell’autore. Se una legge dello Stato obbligasse all’anonimato, e se nulla potesse più apparire sotto un nome, la letteratura risulterebbe totalmente modificata – ammesso che riuscisse a sopravvivere». Come si vede, l’esito del percorso d’idee qui suggerito è provocatorio e paradossale: da un lato, l’abolizione del nome proprio sulla copertina delle opere obbligherebbe il lettore a concentrarsi solo su di esse, e apporterebbe dunque un beneficio alla letteratura; ma dall’altro lato, all’opposto, quest’ultima ne risulterebbe trasformata al punto da rischiare di sparire.

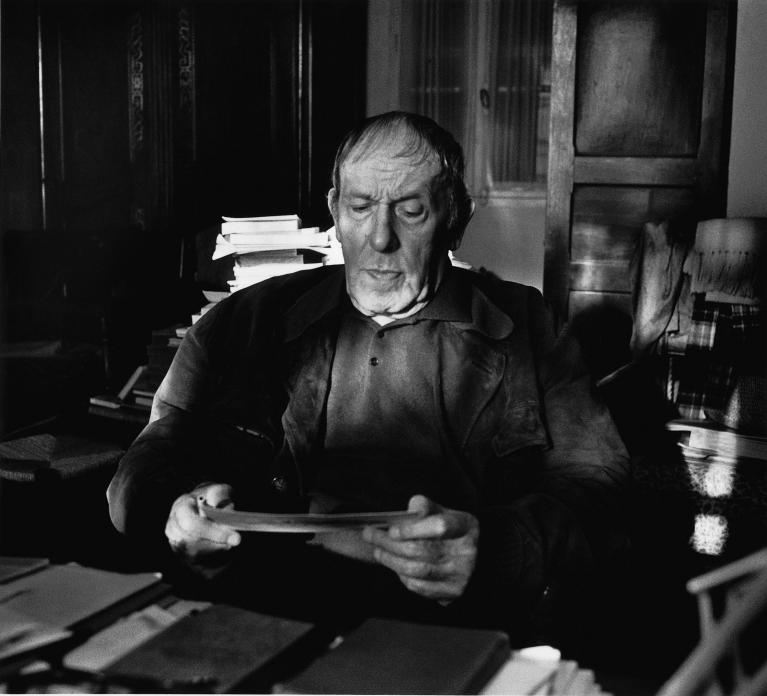

Nel 1952 il poeta René Char prepara, per il sesto quaderno della collana «Le Temps de la poésie», edita da Guy Lévis Mano, un’antologia che reca il titolo Poésie partagée, e l’ancor più significativo sottotitolo 49 poètes et six peintres sans nom. Si tratta infatti di una raccolta di testi di poeti (e illustrazioni di artisti) viventi, il cui nome non viene però indicato. Per giustificare una scelta così singolare, Char scrive una pagina introduttiva in cui dichiara: «Chi non si è augurato, almeno una volta nella vita, di perdere o dimenticare il proprio nome? […] Chi non ha sognato di non dover più, finalmente, rispondere presente al capriccio di zelanti inquisitori o sciocchi elargitori di allori? Una mano traccia il vostro nome su un involucro, una pelle d’asino, ed ecco la gloria, il panico, la felicità o il preannuncio delle vigliaccherie! E troppo spesso il nostro nome ci s’incolla alla mente come uno specchio vanitoso. Nutre dei brutti fiori parassiti. Dissecca la nostra modestia, lamina la nostra vigilanza. È per tale ragione che alcuni pittori o poeti, nessuno dei quali è un criminale, sono stati lietissimi di riunirsi e di formare un coro anonimo in questo numero di “Le Temps de la poésie”». Nelle parole di Char, il nome d’autore appare quasi come un motivo di vergogna anziché di orgoglio, perché, quando si accompagna alla celebrità, rischia di alimentare in chi lo porta la vanagloria, oppure le concessioni disinvolte alle richieste altrui. La soluzione è allora quella di accettare (in un singolo caso, ma con l’intenzione di offrire un esempio) il rischio di rendere pubblico un proprio prodotto artistico in maniera anonima, pur non avendo, in quanto persone, nessun altro motivo di celare la vera identità. È dunque in causa una piccola, ma precisa, scelta di natura morale.

René Char.

René Char.

Qualcosa di analogo si ritrova nel pensiero del filosofo Michel Foucault, che in una sua celebre conferenza del 1969 esordiva citando una frase di Samuel Beckett: «Cosa importa chi parla, qualcuno ha detto cosa importa chi parla». Egli riteneva di poter «riconoscere in questa indifferenza uno dei principi etici fondamentali della scrittura contemporanea». A suo avviso, infatti, tale principio trova due tipi di conferme. Per un verso, «si può dire in primo luogo che la scrittura odierna si è liberata dal tema dell’espressione: si riferisce solo a se stessa, senza tuttavia essere catturata nella forma dell’interiorità; si identifica con la propria esteriorità dispiegata». Per l’altro, l’attività letteraria impone all’autore di sacrificare ad essa la propria personalità specifica: «Questo rapporto della scrittura con la morte si manifesta anche nell’eclissarsi dei caratteri individuali del soggetto scrivente; attraverso i cavilli che stabilisce fra se stesso e ciò che scrive, il soggetto scrivente svia tutti i segni della sua particolare individualità; la traccia dello scrittore sta ormai solo nella singolarità della sua assenza». Di un tale dissolversi della figura dell’autore risente necessariamente anche il nome. Non a caso, nel finale della conferenza, Foucault espone quella che presenta come una situazione ideale: «Si può immaginare una cultura in cui i discorsi circolerebbero e sarebbero ricevuti senza che la funzione-autore apparisse mai. Tutti i discorsi, qualunque sia il loro statuto, la loro forma, il loro valore, e qualunque sia il trattamento che si fa loro subire, si svolgerebbero nell’anonimato del mormorio».

In queste dichiarazioni foucaultiane non bisogna scorgere soltanto un indizio della tendenza, tipica di un decennio segnato dall’impronta dello strutturalismo, ad attribuire importanza al funzionamento impersonale della cultura piuttosto che all’insostituibile contributo fornito dalla soggettività individuale. Infatti le idee del filosofo al riguardo sono rimaste immutate anche in seguito, come viene dimostrato da un episodio assai più tardivo. Nel 1980, un giornalista del quotidiano «Le Monde» gli chiede se sia disponibile a rilasciare al giornale una lunga intervista. Egli accetta, ma a condizione che il suo nome non compaia. Sia pure a fatica, ottiene quel che desidera: l’identità dell’intervistato non viene rivelata e l’articolo appare col titolo Le philosophe masqué. Fin dalla sua prima risposta, Foucault dice di voler conservare l’incognito «per nostalgia del tempo in cui, essendo del tutto sconosciuto, ciò che dicevo aveva qualche possibilità di essere ascoltato. La superficie di contatto con l’eventuale lettore era senza grinze. Gli effetti del libro si riflettevano in luoghi imprevisti e disegnavano forme cui non avevo mai pensato. Il nome costituisce una facilitazione. Vorrei proporre un gioco: quello dell’“anno senza nome”. Per un anno, si pubblicherebbero i libri senza il nome dell’autore. Con una produzione completamente anonima, i critici dovrebbero sbrigarsela da soli. Ma penso che forse non avrebbero nulla da dire: tutti gli autori aspetterebbero l’anno successivo per pubblicare i loro libri…». Nonostante l’ironia, Foucault sta riproponendo (e in questo caso, tentando di mettere in pratica) la tesi secondo cui, al contrario di quanto si pensa di solito, la rinuncia al nome dell’autore non indebolirebbe ma anzi intensificherebbe l’azione delle opere nei riguardi del pubblico.

A formulare la medesima opinione giunge anche uno scrittore vivente, Pascal Quignard. In un passo dei suoi Petits traités, egli sostiene infatti che, perché i fruitori si distacchino finalmente «dall’ingenuo fervore che consacrano alle reputazioni accreditate, perché l’autorità conferita dalla forza e dal denaro degeneri e diminuisca, perché ogni lettore si affezioni al libro soltanto in forza del valore di esso e si limiti a sposare la breve dimensione autonoma che tale valore introduce nel mondo, la condizione è nota da millenni: basta che i libri vengano pubblicati senza che riportino il nome dell’autore. Se così fosse, la sfida verrebbe raccolta, la guerra sarebbe leale, la competizione più sanguinosa, la posta in gioco più assoluta, l’attenzione più concentrata, l’iscrizione più attiva, la lettura più appassionante».

Quella esposta da Quignard, come dagli altri autori citati, è certo una concezione insolita, che pochi sono disposti a condividere. La mancata condivisione, però, non va vista soltanto come l’effetto di una debolezza umana, connessa al proverbiale narcisismo degli artisti (che malvolentieri rinunciano a veder associato il proprio nome alle opere che producono), ma va ricondotta anche ad un principio assai più nobile e legittimo: quello secondo cui chi accetta di rendere pubblici i propri testi deve assumersene la responsabilità. E non soltanto in senso giuridico, ma anche e soprattutto sul piano etico ed estetico. Come diceva Danilo Kiš, l’errore più grande che un autore possa compiere è quello di «scrivere di qualcosa che non lo tocchi profondamente. L’idea è un po’ romantica, ma il testo vero è quello che uno scrittore scrive perché deve scriverlo». Ma se è così, allora viene a mancare ogni ragione per cui egli dovrebbe essere restio a firmarlo, o indotto a temere che l’opera risulti meno efficace per il semplice fatto di recare il suo nome sul frontespizio. Ciò non toglie che quello dei libri senza nome appaia, in quanto mito letterario, come un tema meritevole di attenzione. Dopotutto, Balzac non aveva forse torto quando affermava che «i miti moderni sono ancor meno compresi di quelli antichi».