Alla ricerca degli animali scomparsi

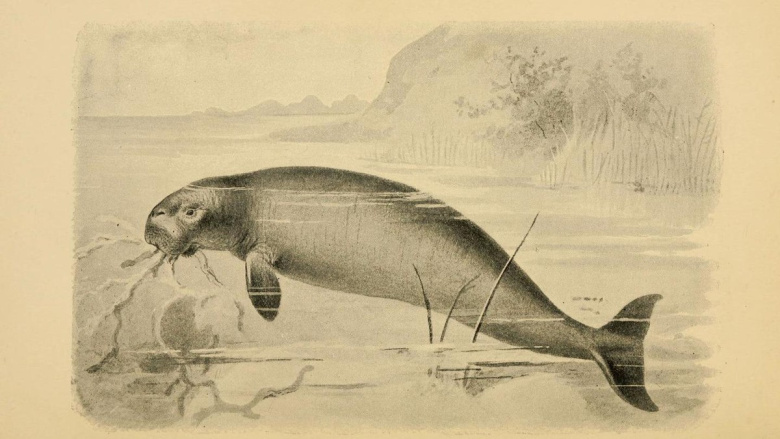

“Una volta morti non si può tornare indietro, ma si possono evocare un pensiero e un desiderio, una copia prossima alla realtà”. È in questa fessura, in questo passaggio stretto tra l’esserci stato e la ricostruzione della presenza – destinata a produrre “una tristezza leggera e assorbente” – che si colloca l’affascinante romanzo della scrittrice finlandese Iida Turpeinen, L’ultima sirena, edito da Neri Pozza con la traduzione di Nicola Rainò. Qual è il tema? In sintesi estrema, si tratta di una storia di uomini che studiano gli animali, dapprima cercando quelli che non hanno mai visto, poi spaventandosi o indispettendosi davanti all’ipotesi che possano non esistere più e quindi rassegnandosi ad accettare non solo l’idea che le forme viventi siano tutte provvisorie, ma che della loro scomparsa sia spesso responsabile la nostra specie. A determinare la riflessione è la vacca di mare o ritina, uno di quegli animali che sembrano appartenere più al versante degli immaginifici bestiari che a quello delle ricognizioni scientifiche. Pur non possedendo nulla di seduttivo, è lei la sirena a cui si riferisce il titolo, forse per via della testa tondeggiante e capace di ruotare, o per le mammelle che ne caratterizzavano le femmine. Discendente dal protoelefante, era un mammifero d’acqua dalla mole imponente, lungo fino ad otto metri, che “brucava” alghe (il kelp) e popolava le acque più fredde dei mari del Nord, dove prosperava grazie all’abbondante strato di grasso che ne proteggeva l’epidermide. Usiamo l’imperfetto perché della ritina non c’è ormai più traccia e oggi, per avere una idea del suo aspetto, bisogna rivolgersi ai suoi più stretti parenti ancora in vita, il dugongo e il lamantino. È prendendo avvio dal momento dell’incontro tra l’uomo e la vacca di mare che Turpeinen costruisce il romanzo. Anche perché quell’incontro si rivelò essere il primo e ultimo documentato, l’origine della sua fine.

Sui sirenii circolavano poche informazioni, infarcite di risvolti fantasiosi, a partire dagli appunti di viaggio di Cristoforo Colombo, che vide tre lamantini nei pressi di Hispaniola, per arrivare al Nova Plantarum, Animalium et Mineralium Mexicanorum Historia di Francisco Hernandéz, che riporta anche due disegni di “Manati”, mammiferi marini tipici delle calde acque costiere dell’America. Ma la vacca di mare si palesò agli occhi di un uomo in grado di capire di essere di fronte ad una specie diversa dai lamantini soltanto nel 1741, in prossimità della penisola della Kamĉatka, quando il naturalista e teologo tedesco Georg Wilhelm Steller, per conto dell’imperatrice russa Anna, ne osservò alcuni esemplari in circostanze però tutt’altro che adatte alla ricerca scientifica. La nave su cui viaggiava, comandata dal leggendario Vitus Bering, aveva fatto naufragio su un’isola completamente disabitata, dove quella parte dell’equipaggio che era sopravvissuta alla morte per lo scorbuto dovette lottare quotidianamente per sopravvivere. La ritina si rivelò provvidenziale. Fu mangiando la sua morbida e saporitissima carne e bevendo il suo grasso che i superstiti si ripresero, furono in grado di ricostruire un’imbarcazione e, dopo sedici mesi, fare approdo nella baia di Avaĉa. Steller fu l’unico a non essere contento. Sull’isola (che prese il nome da Bering che vi trovò la morte) aveva dovuto lasciare tre casse contenenti le ossa della ritina che aveva accuratamente catalogato per l’Accademia delle Scienze di Pietroburgo e molti altri esemplari di uccelli scoperti in quelle terre. Il destino si accanì su di lui. Nel viaggio di ritorno attraverso la Siberia, dopo essere stato chiamato a processo in quanto “nemico di Sua Maestà” (ma all’ultimo venne scagionato dall’accusa), morì a Tjumen per un’improvvisa febbre. Se nemmeno i suoi resti ebbero pace – la tomba fu lasciata aperta dai ladri che si impadronirono del suo mantello – almeno i suoi appunti si salvarono e con loro le preziose notizie sull’animale che aveva osservato e a cui è stato attribuito il suo nome, Rithina di Steller.

Tra i motivi per cui, separandosi dall’equipaggio, Steller aveva intrapreso da solo il viaggio verso Pietroburgo attraverso la Siberia c’era il desiderio di studiare le ossa dell’elefante artico, che erano state ritrovate alla foce del fiume Kolyma e che, secondo la sua ottica, avrebbero potuto essere i resti del Behemot biblico. Il tentativo fallì, ma Turpeinen se ne serve per condurci sull’altro versante del romanzo, quello che inserisce la storia di una specie dentro al profondo cambiamento dei paradigmi scientifici. All’epoca di Steller l’idea di estinzione era priva di significato. Non a caso, l’elefante artico, o mammut, non era considerato un animale per sempre scomparso. Come raccontavano anche le storie delle popolazioni siberiane, convinte che popolasse gallerie sotterranee da cui talvolta per errore riemergeva, l’idea di Steller era che quell’animale vivesse in qualche terra nascosta. La ritina ne era la riprova. Non era scomparsa, semplicemente se ne stava là dove nessun uomo era mai stato. Il piano divino, pensava Steller, non ammette imperfezioni. Niente di ciò che è scompare. Dio non può aver rinnegato la sua creazione o lasciato che un animale fosse stato dimenticato da Noè. Per lui, del resto, raccogliere notizie su questo animale aveva lo scopo di esaltare proprio “la più grande e la più bella delle opere di Dio”. È un mondo dove la consapevolezza della friabilità di ogni certezza ancora non esiste. Tutto cambia un secolo dopo. Il nuovo scenario si apre con Alexander von Nordmann, professore di zoologia all’università Alessandro I di Helsinki e padre della paleoantropologia in Russia. Lo muoveva un desiderio: mettere le mani sulla ritina, della cui esistenza qualcuno era arrivato a dubitare, dipingendo Steller come un pazzo visionario. Affidò il difficile compito di ritrovarla a Hampus Furuhjelm, che nel 1859 era governatore dell’Alaska russa e naturalista dilettante. Siamo in un contesto dove l’estinzione è idea alla moda, anche se non ancora accettata da molti. Cuvier, studiando la zanna (inviatagli dall’America da Thomas Jefferson) di quello che lui definì mastodonte, scrisse di ventitré specie estinte. Richard Owen inventò la parola dinosauro e, insieme allo scultore Benjamin Waterhouse Hawkins, rimise insieme lo scheletro di un gigantesco esemplare di iguanodon. Un giovane studioso, Martin Sauer, sostenne che la vacca di mare fosse estinta ed estese la possibilità anche a un animale su cui si reggeva lo sfruttamento russo dell’Alaska, la lontra. Il governatore d’altra parte lo sapeva bene, lontre e volpi erano ormai difficilissime da trovare, ma sarebbe stato spiacevole ammettere che nelle terre dello zar alcune specie di animali fossero scomparse per sempre e gli uomini ne fossero responsabili. Se di una ritina viva non c’era più traccia, il caso volle che alcuni aleutini ne trovassero uno scheletro completo e quasi intatto. Furuhjelm affidò l’incarico di ripulirne le ossa e di numerare le parte al tassidermista Martin Wolff, che riuscì a cavarsela con grande fatica, seguendo “uno schizzo maldestro” dell’animale presente nell’opera di Peter Simon Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica.

Quando lo scheletro arrivò a Helsinki, Nordmann però si irritò. Ritenne che gli arti anteriori fossero monchi. L’affermazione di Steller che la vacca di mare non avesse le dita degli arti anteriori era ritenuta sbagliata. Tutti i mammiferi avevano dita nascoste all’interno delle pinne. Le dita di quell’esemplare non erano state ritrovate, ma esistevano. Vennero mobilitati falegnami e curatori che costruirono arti in legno per completare lo scheletro, che entrò a far parte della collezione dell’anatomista Bonsdorff. Il compito di disegnare l’animale partendo dallo scheletro venne affidato all’assistente di Nordmann, la straordinaria disegnatrice Hilda Olson, che di fatto è la prima a dare forma credibile alla vacca di mare. Nordmann peraltro era convinto che Sauer avesse ragione: anche per lui la ritina era estinta e quanto si poteva avere di lei era soltanto una ricostruzione approssimativa del suo scheletro, come quello che aveva davanti a sé o come quello che aveva nello stesso tempo ricostruito Cuvier a Parigi. Ma, in un contesto scientifico in ebollizione, in cui cominciavano a diffondersi anche le “eretiche” idee di Darwin, molti non erano ancora pronti ad accettare l’idea. Tre decenni dopo, Kipling, nel Libro della giungla inserì la storia di una foca bianca che aveva scoperto l’isola segreta delle vacche di mare, dove si nascondevano per sfuggire agli uomini. Un po’ alla volta però si venne a scoprire che il rifugio delle vacche di mare era stato scoperto da tanti dopo la spedizione di Bering e Steller.

Le ritine, ventisette anni dopo il primo incontro, cacciate brutalmente, massacrate oltre ogni necessità (i loro corpi marcivano lungo le coste), erano già definitivamente scomparse. Di loro rimanevano ormai solo alcuni scheletri e migliaia di ossa sparse nei musei e nelle università di alcune città europee. Si arriva così all’ultimo atto del romanzo che si svolge nel Museo zoologico di Helsinki, nel 1950, dove un altro tassidermista e convinto ambientalista, John Grönwall, riuscì a riassemblare i resti della ritina, rimediando agli errori di chi lo aveva preceduto: “La postura dello scheletro è strana, la testa troppo eretta e le cartilagini di legno che tengono insieme il torace sono troppo larghe”. E poi c’era la questione degli arti anteriori. Le dita non erano mai state trovate e probabilmente non erano mai esistite. Grönwall trascorreva “le sue giornate in compagnia di esseri scomparsi”, che fossero la ritina di Steller o l’uovo dell’alca impenne da ricostruire. Il suo compito era mantenere “viva la memoria, fermando il decadimento delle ossa e del guscio” degli animali. Ma per lui “la vacca di mare è una perdita diventata una possibilità, e l’idea che la propria specie possa portare un’altra alla scomparsa, da presentimento s’è fatto previsione, e non fa che avverarsi ulteriormente”. Questo è l’approdo, quello in cui si fa avanti il presente, quando la ricostruzione esatta di una creatura scomparsa si sovrappone sia alla consapevolezza del nostro ruolo nell’estinzione delle altre specie, sia alla convinzione che a quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare non si offra più rimedio. Ogni tentativo di risarcire la perdita – far rinascere il mammut dall’elefante asiatico, il piccione migratore dal piccione selvatico – più che una “resurrezione” è un “compromesso”. Le manipolazioni del DNA illudono. Le ossa testimoniano il vero. Guardando lo scheletro della ritina, questo animale “grande e gentile”, non si può non avere la certezza che sia “scomparso così definitivamente”. Ridare esistenza alle forme viventi è dare sostanza a un sogno. Che sappiamo irrealizzabile.