Castiglioni maestri del design

In veste di designer

Tra le pagine del catalogo per un Museo del design italiano secondo Mendini, anno 2010, si trova un vestito a colori dalla foggia bizzarra: l’abito da designer di Achille Castiglioni. Come quello di un Arlecchino futurista, deperiano, è fatto di ritagli e sfridi ricuciti: càmice da lavoro che, derogando la serietà ingessata del professionista, funziona come astuccio esteso, a cingere, ad avvolgere il corpo di tasche e taschini, ed è capace di custodire addosso al designer, pronti all’uso, gli strumenti del mestiere. Capace anche – almeno idealmente, secondo un rituale non si sa quanto atteso – di introdurci allo spirito che gioiosamente dava il tono al lavoro nello studio-bottega; di inaugurare come spazio-tempo propriamente scenico – di teatro, di spettacolo meraviglia – quello che i designer abitavano come il luogo più proprio.

Il grembiule di Achille Castiglioni, design di A. Castiglioni e Max Huber

Questa divisa a colori, disegnata da Achille con Max Huber in un uggioso pomeriggio d’inverno, è quanto di più rispondente alla questione che alla Triennale aleggiava in sospeso – “quali cose siamo”. Ed è il contrappunto più adatto a una serie di fotografie anni Ottanta che ritraggono Achille vestito di oggetti – le falde della casacca da artigiano aperte come tele di sipario, nell’atto complice dei contrabbandieri recitati da Totò o dei prestigiatori divertiti di stupire. In quelle immagini in bianco e nero il designer si esibisce in veste di giullare: jongleur, o spirito ironico di un’ironia bonaria e sapiente, che si comunica subito e resta sospesa alla magia di un’infanzia senza età. La stessa magia e disposizione al gioco avvertibili nei gesti salvati da Marcello Piccardo che, sul retroscena del laboratorio di Piazza Castello, ha filmato i due seri fratelli in giacca e cravatta, secondo le consuetudini del lavoro e del tempo, mentre vivevano intenti ai loro bei giochi, sempre fumando moltissimo.

Anche le tarde apparizioni televisive di Achille sono pervase da una frenesia infantile di gioco e di riso, che salva dalla timidezza; e sul palco della conferenza di Aspen (1989) i progetti si comunicavano al pubblico, prima ancora che nella traduzione in inglese, attraverso i gesti vivaci del designer-attore italiano, che parlottava a strappi ma con le cose riusciva imbastire continue mosse e incidenti curiosi, da comico sapiente – a suscitare una simpatia attiva che prendeva il pubblico con immediatezza e pervadeva quasi fisicamente il luogo dello spettacolo. Luogo forse non così diverso dal teatro del progettare…

È prerogativa dei progettisti abitare per primi lo spazio del progetto: prima ancora che quello spazio diventi il luogo che il progetto prefigura e dispone, prima che il progetto sorga davvero, facendosi costruzione nello spazio di fuori. Come a dire che, nel momento sorgivo del progetto, il suo seme sta nei paraggi corpo – forse è il corpo che, nel progetto, si “getta avanti” col pensiero –: quando l’oggetto si produce, come fantasmagoria o costruzione provvisoria, nella pratica del modellare diretto che vede sempre, a un tempo, il “qui” e il poco (o molto) “più oltre”; nell’immaginazione che si accende al contatto con le cose alla mano; nella sostituzione del materiale vero col materiale fittizio, ma disponibile e pronto a farsi sagomare: cartone e spilli per gli strati della poltrona Hilly; formaggio a fette, per l’edificio razionalista a blocco, cui si vorrebbe dare sapore.

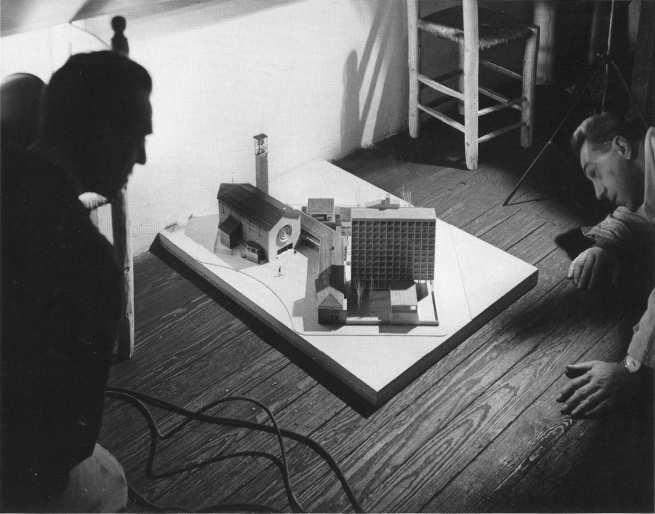

Valutando quanto fatto. Set fotografico per il modello del San Ildefonso, 1954

Valutando quanto fatto. Set fotografico per il modello del San Ildefonso, 1954

Abitare per primi lo spazio del progetto: non è quello l’inizio del progettare? Capire se vale la pena rifarlo quello spazio, quell’oggetto, e se vi è qualcosa – al punto dove ci troviamo – che fa intravedere le possibilità di un intervento attivo, un qualche segno che porta verso altre funzioni e preannuncia usi a venire. Bisognerebbe tornare sulla presenza attiva del corpo nel luogo del progetto, in una maniera che differisce dallo studio misurato degli ergonomi: vedere innanzi tutto questo luogo abitato dalla presenza corporea del designer come un teatro dei gesti, dove la messa in scena dell’abitare possibile anticipa l’oggetto e lo spazio a venire, dispone al farsi delle forme, alla dislocazione dei pezzi e delle parti, ed è l’inizio di un progettante pensare-immaginare.

Abitare l’oggetto-progetto di persona – dove “persona” indica la corporeità del sé che occupa lo spazio, che si fa spazio con l’uso del corpo – è la vocazione implicita del designer. Ecco, il nitido ricordo del gesto di Pier Giacomo – «aveva un gomito appoggiato al tavolo con l’avambraccio in verticale, e molto seriamente spostò il braccio verso destra» – che in quel momento scorge l’idea della lampada Snoopy e la vive dall’interno, incarnando nella postura dell’arto l’inclinazione della base. Eccolo, l’Achille vecchietto che salta da tutte le parti: che esplora, mostra, gioca sempre infilandosi tra gli scaffali rotanti di Joy, suscitando virtualità di spazi intorno e dentro alle cose, negli atti di una felice interazione con gli oggetti che ha progettato, e che dunque ha già almeno una volta abitato e prodotto.

Sì, in “persona” andrà sempre letta, insieme alla presenza del corpo proprio (la mia “persona”), la maschera del personaggio teatrale (è il doppio senso dell’etimo latino): la marionetta che posa senza fili per una sequenza infinita di mosse. Così le tante figurine di un Achille riprodotto in bianco e nero si affacciano sulla locandina della mostra a Barcellona (1995) e sulle copertine di catalogo e riviste coeve – sono le stesse che, ritagliate e in scala, compaiono nei plastici di allestimenti degli anni Novanta, ad abitare in figura lo spazio che sarà.

Questo almeno seguendo i Castiglioni, negli indizi e sparse tracce del loro modo di fare. Ma forse il designer è sempre, in misura variabile, imprescindibilmente, quel regista-attore che anticipa, prendendole su di sé e inscenandole davvero, le avventure dell’incontro tra l’oggetto che va producendo e l’ignoto fruitore cui lo destina – prima di consegnarlo, il progetto prodotto, al flusso anonimo delle merci tra cui farà la sua strada.

E forse l’oggetto, in quell’incontro, rigioca sempre la sua funzione come “ruolo”, nel senso proprio del teatro: quando accetta di fare da servo di scena, per esempio, capace di supportare le bizze delle attività umane, modestamente, riportandosi a lato dei fulcri dell’azione. Come, dei Castiglioni, la serie dei Servi: ometti smilzi e neri, che passano quasi inavvertiti nel gioco del loro umile “servire”, tali da confondersi con lo sfondo grigio delle cose o da porgersi sottotono, nell’atmosfera ricca della birreria milanese da cui sono stati cavati e diffusi. Sanno offrirsi quel tanto che serve, leggeri caratteri non troppo materializzati, nel dialogo di una funzione riservata, ad allestire di niente lo spazio per chi fuma, a colorarsi di ombrelli senza troppo apparire: comunque, sempre sottraendo se stessi per dar rilievo ai gesti e alle cose intorno, come in certi spettacoli di Peter Brook dove sulla scena non c’è altro che questo, insieme alla bravura degli attori. Altre volte no, sono oggetti che chiamano a sé con evidenza, che diventano attori essi stessi; non si limitano alla comparsa, ma affermano positivamente la propria parte nel teatro del vivere. Senza prevaricare. Senza timidezze, nemmeno.

Incontro intorno alla poltrona Sanluca, Bologna 1959, ph. Masera

Incontro intorno alla poltrona Sanluca, Bologna 1959, ph. Masera

Oggetti d’affezione

Strano che, nato per accorpamenti, assemblaggi, montaggi di parti già in precedenza dotate di senso, già di per sé intessute in mondi di racconti, l’oggetto-progetto diventi qualcosa d’altro e di diverso, che finisce per porgersi alla considerazione dell’utente quasi fosse un personaggio vivo. Ci si potrebbe chiedere: che cosa comporta? Oppure: che cosa induce di nuovo e di rilievo, questo recupero immaginoso di una specie sottile di figurazione, rispetto alla modernista astrazione della forma, che la vorrebbe imporre depurata dal passaggio stretto per la geometrica cancellazione dei segni estranei, come forma desiderabile ma differita – la forma assoluta d’un oggetto polito, impenetrabile e conchiuso?

Forse, qualcosa come un’affettività o un’attitudine d’uso che – infrasottilmente, si direbbe – può riattivare una usabilità grata, un non sprezzante confronto che in maniera leggera, localmente, cosa per cosa, provoca piccole scosse e spostamenti rispetto all’indifferenza della produzione e del consumo seriale. Così che l’oggetto è sì l’esemplare di una serie – e lo resta per ragioni legate al tempo storico, alle economie del suo proprio orizzonte epocale – e tuttavia si comporta come non indifferente: personaggio che chiede singolarmente attenzioni, senza pretese di essere il solo sulla scena. In risposta all’inquietudine di Dorfles per quell’uso irriguardoso che tratta le cose come materia inerte o meri supporti di una funzione, e che quella funzione estorce attraverso un fare violento, escludendo dalle cose-oggetti qualunque sapore di umano – eccoci al cospetto di un oggetto che è qui e che mi parla, mi si rivolge “di persona”, senza per questo trasformarsi in falso idolo o feticcio, ma senza nemmeno stingere nell’indifferenza dell’inanimato.

Forse è di qui che procede, innervando abitudini nuove e come per contagio, una diversa considerazione delle cose – del loro vivere una vita di cose, in compagnia di noi umani. Di qui, cioè dal momento che un oggetto ci ri-guarda, che con noi ha qualcosa a che fare, per via di una sorta di interna animazione del tutto laica, che include un’intelligenza e chiama un’ironia senza sarcasmi, portando con sé un buon messaggio privo di parole che tuttavia lo in-forma, l’oggetto, e solo in questo si comunica e passa, prendendoci dentro in una relazione che i Castiglioni indicavano nel modo di una “reciproca curiosità”. Da che l’oggetto ci riguarda, e cioè stranamente ci rivolge uno sguardo curioso e restituito, che dice insieme un’animazione interna e un’intesa nel rapporto: che accenna a una sorta di inatteso ritorno dell’aura dopo il declino annunciato da Benjamin e riconsiderato con pertinenza da Didi-Huberman.

I fratelli Castiglioni, Gavina e Provinciali al portico di San Luca, con la poltrona San Luca, ph. Masera

Se le cose sono cariche d’umano, segnate dalla fatica del fare e dalle sue gioie, allora questa attenzione per l’oggetto vivo, animato, è anche una sottile rivolta contro la dissipazione – la rapida consumazione del senso, l’obsolescenza programmata e programmatica – un diniego dello spreco che passa per un’attenzione attiva a cogliere il senso, il discorso, o “contenuto” che però non si lascia disgiungere dalla concretezza della forma, dalla sua effettiva dimensione e peso, o dal sensibile spessore in cui l’oggetto si raccoglie e agisce. E che nell’oggetto cerca l’appiglio su cui un’affettività abbia possibile presa, riaprendo il terreno per un abitare diverso.

Non sarà più l’antica riconoscenza, la stessa antica cura che l’artigiano poneva per i propri strumenti, ad affacciarsi sulla soglia della nuova frugalità che succede all’euforia dell’usa e getta. Eppure, qualcosa (ci) tocca, e (ci) cambia, se l’oggetto inscrive un carattere, una personalità, che ha poco o niente a che fare con la personalizzazione del prodotto proposta dal marketing, perché non concerne le preferenze del consumatore in apparenza libero di scegliere, ma più radicalmente le possibilità di una risposta emozionale alla e con la cosa – possibilità di una simpatia o antipatia più profonda e perturbante, rispetto al semplice “mi piace” o meno.

Fatto sta, che a questi oggetti si corrisponde come all’incontro con qualcuno. E che in effetti sollecita una reazione, una risposta umana e umorale, questo oggetto-personaggio che ci si porge come “di persona”.

Qui il punto sembra sia quello di un riconoscimento, nella forma dell’oggetto, di tratti familiari che in qualche modo il progetto accoglie: che nel corso del suo farsi prende dentro con intenzionalità dichiarata ma con piglio leggero, né insistente né troppo rimarcato, e che poi sa rendere al fruitore nella chiarezza di una comunicazione suggerita, indiretta, che però pienamente funziona. Una comunicazione che non si rifà alle certezze di una scienza, ma è interamente affidata alla pratica sapiente del progettare: quella a cui Achille si richiamava fiducioso, quando affidava al semplice foro sul piano d’un tavolino pieghevole il suggerimento di appendere l’oggetto, senza bisogno di spiegare altrimenti, ma sapendo di essere inteso. Perché l’informazione sull’utilizzo è tutta risolta nell’oggetto progettato, che si lascia intendere da sé, si porge con limpidezza all’uso – in senso allargato a comprendere il risvolto non meramente funzionale o pratico, ma il lato affettivo, emozionale, che il design accosta con la stessa fiducia…

E d’altra parte, cos’è che quelle fattezze ce le rende familiari – presenze note, come già conosciute, di una scena familiare, in un teatro del vivere? Oggetti-maschere, come caricature, o ritratti di che cosa? Questione, ancora, di riconoscimento (come, su un piano diverso, c’era riconoscimento di giuste, opportune forme: di componenti o oggetti parziali integrabili in altri contesti oggettuali e ambientali, spiccando un salto d’immaginazione). Dove è proprio quel riconoscere (del riconoscimento, della riconoscenza, anche) a dare il tono al rapporto con le cose; a dar modo di ricollocare il progetto e innestarlo in uno spessore fertile di familiarità, di amicizia, così da farlo crescere sopra il terreno comune del luogo in cui ci (ri)troviamo. Anche se l’oggetto non ripete il già noto, non produce né perpetua un adeguamento passivo ma, a partire da un’umana adesione alle pratiche dell’abitare, del significare minutamente lo spazio quotidiano, rinnova una disposizione affettiva e d’uso, riapre i comportamenti e i repertori di segni che sembravano aver assunto una piega immodificabile, nell’ovvio del ripetersi ormai inavvertito, sempre uguale a se stesso, sempre già risolto…

Festa per la nascita della poltrona Sanluca, con i ragazzi di don Marella, ph. Masera

Di segni di cose

Figurazioni, echi di cose animate e di segni ricchi, deposti nella cultura condivisa, sono comunque modi di aprire insieme l’oggetto e lo spazio. Sono strategie sottili che, alla lettera, ri-significano le cose, le quali si fanno riconoscere come presenze mai impersonali o astratte, senza ossequio per quella forma depurata che l’ideologia del nuovo ci porge oggi come intangibile, esposta alla venerazione del solo sguardo, anche quando è fatta per essere “touch” – assoluta e cioè isolata nella forma ideale: l’iPad è l’emblema di questa forma finita, nella sigillata lavorazione delle parti che invece restano, là, negli oggetti dei Castiglioni, sempre percepibili, comprensibili nella relazione reciproca del vivo montaggio di cose-segni, che si fanno vive, animate, sin dalle loro prime prove nell’ambito del design dell’oggetto.

Già in Tubino, che era una sfida tecnica, una lampada fatta di pochissimo – affermazione coerentissima nella ricerca di una plasticità in cui si intrecciano efficacia e sintesi – e che pure resta per noi un curioso serpentello da tavolo, che si fa avvertire come personaggio teso, nervoso, qui ammansito per incanto: presenza attiva nel paesaggio della scrivania, questo oggetto è abbastanza trasparente da non imporsi al guardare ma afferma anche, con decisione, nella virtù della dimensione corretta, la propria giusta parte.

E non è lo stesso, quando il progetto ripesca nel bric-à-brac delle tecniche, o quando più raccoglie il portato dei linguaggi, il repertorio pop dei fumetti o dello sport, senza citarne alla lettera le forme o i segni come avrebbe fatto il Liechtenstein pittore – al più riprendendone alcuni con sobrietà e ironia leggera? Quando, quasi riflettendo le attenzioni di Dorfles, il design trae dal lessico figurativo di una fantascienza che è diventata immaginario condiviso: si ricorda Allunaggio, verde sgabello da giardino che poggia come ragno o sonda spaziale su tre gambe lunghissime e piedi tondi di nylon bianco; e prima ancora il Luminator dalle gambette sottili e dalla grossa testa, come alieno che affabilmente si dispone ad abitare con noi la “casa d’oggi”.

Oggetti di designer senza nome, dalla collezione di Achille Castiglioni, ph. L. Soave

Con la stessa leggerezza, il progetto attinge alle forme alte dell’arte, in una disposizione anche qui non imitativa, ma più sottile: Brera, omaggio ridente alla pala di Piero, che nello spazio domestico introduce il motivo alchemico dell’uovo, e a quel motivo si conforma, riconfigurando il lampadario centrale per suggerire un intorno pregiato anche dentro l’abitazione popolare, uno spazio centrato e figurabile, in virtù di una modellazione e un dimensionamento sapienti.

Nelle figurazioni inscritte in questi oggetti d’uso, non dichiaratamente iconiche, non citazionali, si danno a leggere gli indici di una disposizione affettiva nei confronti della cosa del progetto, le spie di una riattivazione del rapporto su quel piano d’umanità che Achille aveva bene in mente nel suo corso d’interni, quando affidava al design dell’oggetto il compito di riattivare “strutture di relazione determinanti la qualità dei comportamenti”, così da riaprire lo spazio intorno e riconfigurarlo, il luogo, a partire dal cuore delle cose: con l’accortezza di cominciare dalle cose per innescare “relazioni di affetto”. Dove non c’era alcun ingenuo richiamo a un’immediata appartenenza, e però si poneva chiarissimo, alla radice del progettare, il richiamo al senso di uno spazio “interno” e insieme “interiore”, che diventa il luogo dell’abitare possibile soltanto perché è disposto dal progetto come scena innescata, come teatro del vivere, che al vivere si porge e riapre sempre.

Gli oggetti-progetti: non più meri supporti per una funzionalità, ma intrecci o nodi di relazioni, in cui la forma afferma la funzione senza per questo seguirla alla cieca – l’assolve appieno, ma insieme ne ripensa i presupposti, allargando il campo di quella basica concezione dell’utilizzabile che è stata il miraggio del moderno e il fantasma cui, dopo, occorreva dar contro per forza di antitesi e reazioni piccate.

Invece nelle pratiche qualità dell’uso, nel pensiero di una funzione finalmente indivisa, è già da sempre inscritta – pienamente, e cioè intera, profonda, nella sua superficialità di apparenza – la finzione di questi oggetti compagni, le cui figure di attori, di personaggi recitanti a soggetto, si porgono veramente a quell’altro soggetto per cui sono prodotti – lo toccano davvero, dentro le pratiche ordinarie che non si riesce proprio a separare dal mondo delle sensazioni, delle estetiche percezioni, delle memorie di infiniti racconti veri e falsi insieme. Perché è facendo proprio quella luce – conferendo allo spazio la specifica qualità che si dà solo così, solo grazie alla presenza attiva di quella cosa – che l’oggetto si lega al tessuto sfilacciato dell’esperienza, fino a intrecciarsi e confondersi, infine, con quella materia instabile e sfuggente (perché viva). Per allestire più sapidamente la scena dell’abitare. Per fingere – nel senso proprio del plasmare, del costruire attivo, del dar sostanza a mezzo del racconto, anche – questo luogo che tocca sempre di nuovo reinventare.

Estratto da: Marco Sironi, Sul luogo del design. Intorno al lavoro dei fratelli Castiglioni, I quaderni di Nuova Prosa, Greco&Greco editori, Milano 2014, p. 200, € 10