Di una certa cucina dello sfrido

È un’arte domestica e parca quella che cucina e serve in piatti nuovi gli avanzi del giorno prima; che sminuzza e mette insieme i resti ancora buoni dentro impasti saporiti, aggiungendo il poco che basta a rifarne la consistenza, a ricostruirne la forma e la testura, per offrirle come cose grate all’occhio e al palato. Il design del tempo della crisi ne ricalca i passi, o cerca di farlo, ne riprende da vicino i gesti e le attitudini, come se le ragioni intime del progetto rispondessero volentieri al richiamo di quella disposizione parsimoniosa, di una premura contraria allo spreco: e qui, secondo antiche ricette di massaia, va provando nuovi modi di produrre cose con le cose rimaste, di far progetti e prodotti con i residui della produzione.

Fernando e Humberto Campana, poltrona Favela

Non è tanto il recupero delle cose dismesse – di ciò che, prodotto, ha già finito di soddisfare nell’uso e negli sguardi gli appetiti di un’utenza inquieta, o la voracità delle mode. Non è nemmeno la salvazione dei rifiuti, nel lavoro di Sisifo che proponeva didatticamente Enzo Mari con Ecolo (1995): prendere un paio di guanti e di cesoie, e nobilitare un barattolo, un contenitore alla volta, attraverso i tagli sapienti inferti da chi sa leggere e riconfigurare, con interventi minimi, quelle forme che abitano il nostro paesaggio quotidiano, che stanno lì nei pressi del lavello o della doccia, il tempo breve tra la busta della spesa e quella della spazzatura.

Enzo Mari, Ecolo - per “una convivenza non equivoca con il degrado dei nostri giorni”

Più vicini alla segreta cucina dell’avanzo, cui qui si accenna, stanno i Fossili moderni di Massimiliano Adami, diventati icone di un’epoca che, sulla soglia del millennio, si è accorta dei continenti di plastica galleggianti al largo dell’Australia ma non ha smesso di fabbricare i suoi paesaggi ibridi, con i colori e le lucentezze polimeriche di indigeribili vuoti a non rendere. Inglobate nella schiuma rigida di poliuretano, le plastiche dei contenitori destinati al riciclo esibiscono le cavità interne, messe a nudo dal taglio finale: nei mobili di Adami si offrono come vani, nicchie disponibili, aperte soprattutto alla memoria della loro origine non troppo lontana, e alla riflessione di chi ne fa esperienza.

Massimilano Adami, Fossili moderni

Ma se, di là del rifiuto domestico, è la massa degli sfridi delle lavorazioni seriali che preme e fa problema – problema di volume, di quantità – allora bisogna imparare dalle cave, che sulla fine dell’Ottocento l’hanno risolto con l’invenzione delle marmette di graniglia: con l’amalgama di tocchelli pregiati annegati in densi pastoni, tenuti insieme dalle proprietà leganti dei cementi colorati. Al modo cioè in cui si addensano timballi e torte della nonna, con latte uova e farina, e si mettono in forma dentro teglie o stampi, prima di cuocerli, farli a fette e servire. È l’idea antica di un assemblaggio delegato alla virtù collosa delle resine che tenacemente aggregano frantumi, nell’operazione di una formatura che segue la matrice cava, in negativo: che la riempie, la approssima rifacendone il pieno, accomodandovi i materiali composti, ridisponendo i pezzi sparsi, colando liquidità nello stampo. Così nascono i lavori più recenti, in cui Adami usa la gommapiuma di imballaggio e di risulta dalle lavorazioni degli imbottiti, disponendo le pezze per stratificazioni accurate e poi saldandole in masse compatte, su cui operare sezioni decise, secondo piani di taglio che svelano la ricchezza imprevedibile di una geologia leggera eppure stabile, solo illusoriamente precaria – una grafia di segni serpentini, colori e colature di resine leganti esibite come elementi di decoro (alta pasticceria).

Massimilano Adami, fasi di lavoro

Tra l’informe delle schiume che prendono spazio e sagoma nelle pareti degli stampi e il mondo del montaggio che assembla secondo giusto ordine e funzione le parti del dispositivo, dell’oggetto composto, esiste un regno intermedio dove la natura clastica, eteroclita del frammento impone le sue leggi. Dove non è la individualità specifica, la natura del singolo componente adatto, a guidare le logiche del progetto come costruzione meditata e paziente, ma un pensiero diverso, che s’imposta sulla qualità condivisa dalla serie dei detriti grosso modo equivalenti. Che ragiona a partire da un minimo comune denominatore di consistenza dimensione e forma che li correla, gli scarti, informandone il comportamento reciproco, ispirando i modi di una procedura: quando una moltitudine di pezzetti – esemplari dalle caratteristiche non dissimili – fa massa e reagisce come la folla nelle strade.

Allora è sulla caratura, sul calibro dei residui di altre e più nobili lavorazioni – quelle dove si esercita il controllo preciso sulla forma, cavata con le frese cnc dal blocco unitario di pietra, legno, gommapiuma, secondo un vincolante e preordinato disegno – che insiste il lavoro del designer: lavoro di attenzione sottile e attiva per quello che resta a lato, per la preziosità e il valore di briciole ancora buone. E anche: umile lavoro che si misura dentro la pratica sperimentale – abbastanza libera e incerta – del tentativo in proprio, dell’autoproduzione in cui ritrova lo spazio per una ricerca ai margini; dove afferma i momenti di una operazione di progetto che si conduce sul filo del tempo. Come processo, e pratica, prima che disegno della cosa conclusa. Come serie di gesti e modi molto concreti del fare (con) le cose, che scandisce il tempo in sequenze e fraseggi, nelle fasi successive di una ricetta irreversibile – ciascuna tappa corrispondendo a uno stadio, a un livello o soglia da compiere: come avviene per la cottura al forno dell’impasto di torte (e di ceramiche); come nelle alchimie della lievitazione. E, compiuta quella, sul prodotto si può tornare a lavorare passando ad altre diverse trasformazioni – di taglio, di ritaglio, di finitura – ma mai tornare indietro, mai deflettere il percorso né pentirsi del risultato parziale.

Massimilano Adami

Considera la virtù dello sfrido, del frammento: non troppo sminuzzato – come sarebbero le polveri, le generiche sabbie o ceneri del fare, che si fonderebbero in una pasta omogeneamente molle e malleabile, stampabile a piacere – né troppo grande e particolare in sé – tale da possedere quell’individualità di resto che darebbe adito alla collocazione consapevole del pezzo nel montaggio, in composizione meditata o meditabile. Nell’interregno degli sfridi si esercita il piacere di un libero contatto del simile col simile, di un’aggregazione democratica e sorda dove le resine risolvono la tangenza, il posizionamento provvisorio dei pezzi, in stabilità, in permanenza, prescindendo dalla meccanica del giunto: secondo la regolata logica che il frammento guida e dispone, orientandola a partire da sé, atomo, dalla sua propria materialità conchiusa e tuttavia aperta al contatto esteso, proliferante ad libitum.

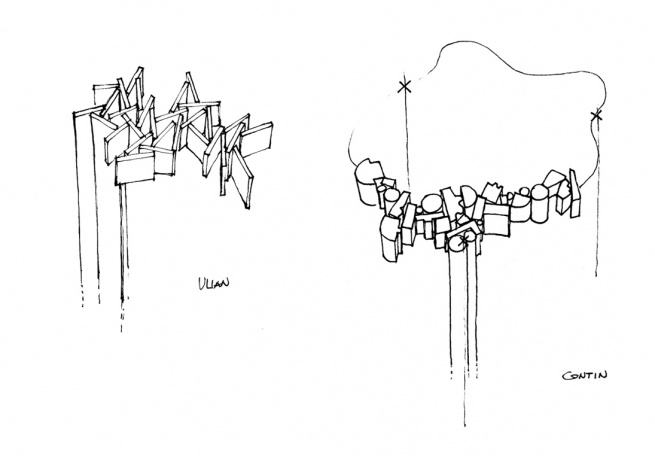

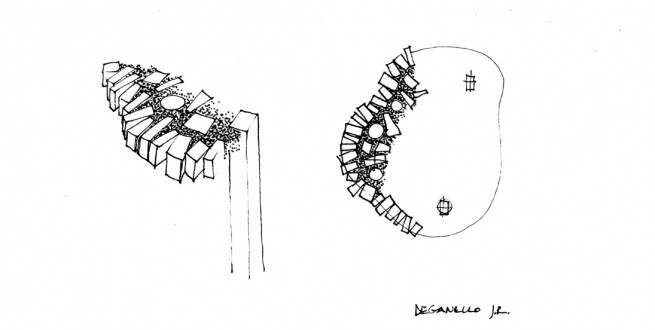

È la logica della massa granulata, che riempie le teglie o che piuttosto si stende sul piano in torroni e croccanti, a generare superfici illimitatamente estese (Ulian, Contin). E il problema del progetto sarà quello dell’orlatura (Deganello jr.), che ne limiti e contenga dunque la generazione infinita: problema di come limitare o ritagliare l’oggetto-piano ponendo un orlo alla smania dell’esteso, per restituirgli una dimensione usabile e utile, e riportare l’aggregazione dei clasti a una funzione plausibile. Se la graniglia spande sui pavimenti veneziani il proprio regno calpestabile, tavoli e tavolini da caffè hanno bisogno di spazi misurati e di gambe che possono soccorrere come elementi aggiunti, eterocliti anch’essi, ovvero crescere dalla medesima logica combinatoria che ne informa la superficie – innestate, integrate perfettamente, sono le stesse lastre o profili: solo tagliati un po’ più lunghi della media dei moduli che norma lo spessore del piano.

Da sinistra: Paolo Ulian, Wabi, tavolino da caffè; Carlo Contin, C2/52 Sfrido

Allora è come se queste distese granulari, questi piani tassellati e resinosi, risolvessero la logica dell’oggetto intero: i frammenti incrociano, includono, predispongono il contatto con le componenti aggiunte, risolvono alla radice – coerentemente, cioè per logica aderenza e adesione – la diversa funzione delle parti. Danno forma a oggetti che, per la più parte, sembrano andare da sé, prodotti di una sedimentazione di depositi che lavora da sola, una volta attuate minime scelte, e con minimo dispendio, seguendo la naturale disposizione all’aggregare. E di pezzetto in pezzetto, per combinazioni, per tangenze, si produce una bellezza composta e spontanea insieme, in cui traspare la filigrana di una regola – la necessità di una geometria sottile di tocchi, di aderenze, di casi in addizione, che si può solo in parte decidere e prevedere; che occorre invece seguire, come si segue il giusto andamento di un declivio, senza presupporre l’oggetto in forma, o anticipare la forma come idea che venga prima della materia delle cose.

Carmine Deganello (con A. Luchinelli), Trucidi

Altrimenti il gioco suona falso: ed è quello del falso frammento, o del rifiuto perseguito, procurato di proposito a dispregio di ogni economia (domestica o planetaria). Altrimenti sul ricordo dei gesti premurosi e parchi delle massaie – e di un’umanità che cerca nelle briciole la ricetta ingegnosa della sopravvivenza – si impalca il mito di una povertà sapiente, da degustare però solo dall’alto del potere d’acquisto. E la favela di cui si mima la necessità, la virtù, si mitizza nella forma ideale – idolatrica – di una poltroncina composta a mano, pezzo su pezzo: di un oggetto costruito e ricostruito inseguendo il fantasma di un’idea-forma perentoria e assente, incollando uno alla volta e tutti insieme i falsi frammenti di pino levigato e preziosissimo teak – per farsi vanto del tempo speso dalle povere vite artigiane, in premio del prezzo che si può esigere o pagare.