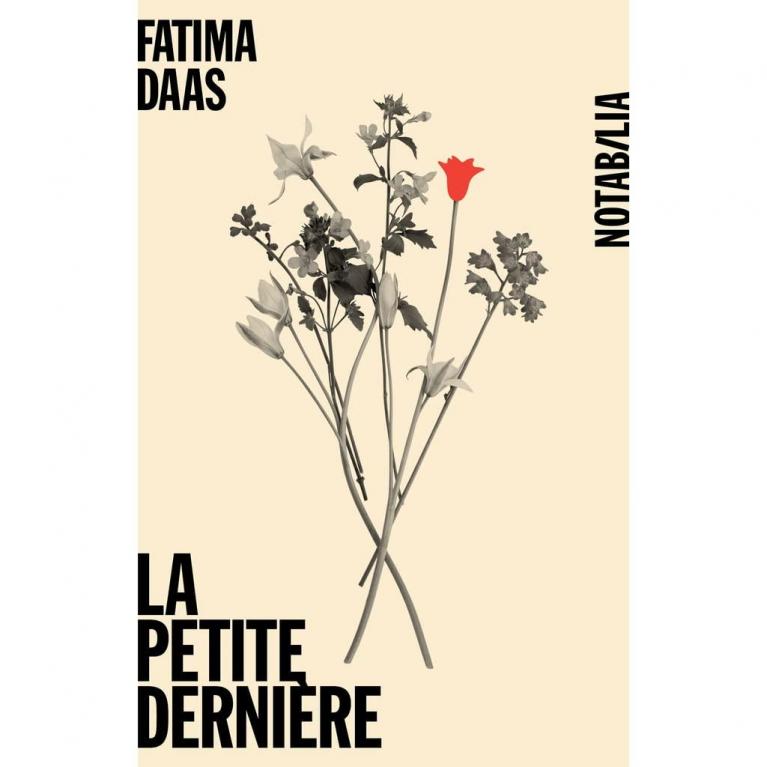

La petite dernière / Fatima Daas, banlieusarde queer e musulmana

Je m’appelle Fatima.

Je m’appelle Fatima.

Je m’appelle Fatima

Sono battiti di un metronomo, refrains di un monologo che si srotola sincopato lungo più di cento pagine, che attraversa Parigi sulla RER, tra il quartiere latino e la banlieue di Clichy-sous-Bois, che si infila nei locali queer del decimo, nell’ufficio dell’imam della moschea nel quinto e nella cucina di casa, regno della madre.

Fatima Daas, il corpo che dà voce al monologo di La petite dernière, è una giovane francese di famiglia algerina, banlieusarde, asmatica, mascolina, lesbica, poliamorosa, musulmana. La lista degli aggettivi che definiscono la sua identità è così lunga da risultare superflua. Sono aggettivi che servono unicamente a posizionarla in una griglia sociale, coordinate che delineano un ingombro spaziale piuttosto che la sua materia. In sostanza, aggettivi inutili perché come dimostra La petite dernière ognuno di questi può essere usato per descrivere un’infinità di variazioni possibili che includono, all’estremo, anche la loro stessa negazione.

Ma facciamo un piccolo passo indietro.

Settembre è tempo, in Francia, di rentrée littéraire, ogni anno piccoli e grandi editori si contendono l’attenzione del pubblico mettendo in prima vista le loro opere principali. I giornali ne parlano, stilano classifiche, esprimono interessi, si immaginano quali saranno i testi che segneranno l’anno. Dalle opere proposte si traggono istantanee del momento storico – è l’anno del consenso? dello yoga? dell’ecologia? del femminismo intersezionale? dei gilet jaune?– e si attendono i movimenti e gli acquisti dei lettori. Ogni anno, come piccole meteore splendono nel cielo editoriale alcune nuove voci. Alcune fanno una breve fiammata, altre infuocano i cieli.

Fatima Daas è una di queste esplosioni celesti, non si sa se continuerà a splendere, ma al momento la si vede brillare ovunque sui giornali e alla radio.

La sua attuale notorietà si deve forse a Virginie Despentes, che alla lettura del manoscritto di Daas non ha potuto trattenersi dal lodarne la forza impressiva e l’importanza. Ma si deve anche, in maniera meno glamourosa, al fatto che il libro affronta una questione fondamentale: chi siamo? Una domanda certamente millenaria, ma a cui in tempi di rottura e di crisi sistemica diventa sempre più difficile rispondere. Se da un lato i movimenti intersezionali e queer hanno posto l’attenzione su identità sempre più aperte e fluide in cui l’io potesse navigare liberamente, dall’altro la mancanza di riferimenti precisi ha portato in certi casi a un senso di sradicatezza.

L’utopia dell’identità completamente fluida è diventata un’utopia negativa, si è accartocciata su se stessa e sulla difficoltà di legittimazione. Non è fallita, anzi, è più viva che mai, ma ha dovuto riconoscere di poter esistere solo come una tensione, che per poter vivere e fiorire deve rimanere inattuabile, come in un certo senso diceva anche José Esteban Muñoz in Cruising Utopia. Perché nel momento in cui si arriva a definire un’identità indefinibile siamo di nuovo nel territorio dell’etichetta.

Preso in questa prospettiva, il monologo di Daas è fondamentale perché è il racconto di una serie di fallimenti, quello di definirsi – come francese, algerina, musulmana, lesbica –, e allo stesso tempo la storia di un ritrovamento, quello di se stessa. Incapace di vivere sotto ognuna delle etichette che si è o le hanno addossato, trova infatti in quel je m’appelle Fatima che apre ogni capitolo tutto un pieno di esistenza negatole altrove. Nella loro ripetizione anaforica si trova l’unica certezza: lei è Fatima. Fatima che ama le donne, ma non riesce a starci assieme, che prega Maometto cercando conforto in una religione che condanna l’amore omosessuale. Fatima la banlieusarde cresciuta tra il ritmo sincopato e arrabbiato di un certo rap francese e le pagine di Marguerite Duras e Annie Ernaux, Fatima che frequenta i corsi per imparare a gestire le crisi respiratorie, che si sente straniera in Francia e in Algeria, pur appartenendo allo stesso tempo a un paese e all’altro.

Se in questi ultimi anni si è parlato di un eccesso di narrazioni dell’io, di una letteratura egocentrica, dove alle storie d’invenzione si sono sostituiti sempre più i racconti personali, focalizzati per lo più sulla ricerca di radici percepite ma perdute, su epiche familiari di più o meno interesse, di romanzi sulla crisi di coppia o dell’uomo bianco, il monologo di Daas ricorda che non è tutto esaurito nel cinismo occidentale, anzi che c’è ancora molto da dire e fare. In particolare c’è da esercitare uno sguardo decoloniale sul mondo e su se stessi, c’è da capire come si possa avere fede al di là delle deformazioni e delle imposizioni omofobiche e limitanti della religione, c’è da riscoprire come la periferia sia un luogo di contaminazione, vitale e pieno di possibilità, come il meticciato culturale, sociale e identitario siano ricchezza. Certo tutto questo non suonerà nuovo, lo dicevano Spivak, Bhabha, Said e molti altri già negli anni ottanta. Ma lo dicevano dalle cattedre universitarie americane, dai luoghi di privilegio e – spesso – a un pubblico altrettanto privilegiato. Daas, così come una nuova generazione di voci giovani della periferia (economica, sociale e non solo) lo fa usando la propria vita, con le canzoni che ascolta, ubriacandosi e piangendo sulle spalle degli amici, con il cellulare alla mano viaggiando per ore su autobus affollati, soffrendo la rabbia per punizioni non meritate. E allora poco importa che le narrazioni dell’io abbiano saturato gli scaffali delle librerie, poco importa se Daas è ascoltata perché Despentes l’ha scoperta, se la sua pubblicazione è stata una mossa editoriale. Certe volte per alterare il sistema bisogna adattarvisi e poi da lì parlare.

Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s’est pas préparé. Française d’origine algérienne. Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper inadaptée. J’écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J’ai fait quatre ans de thérapie. C’est ma plus longue relation. L’amour, c’était tabou à la maison, les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais poly-amoureuse.