Giorgio Agamben: la democrazia è un concetto ambiguo

Cos’è la politica? Questo, con sguardo ottimista, Agamben suggerisce di chiedersi nell’intervista greca che presentiamo, a ridosso delle elezioni europee (22-25 maggio) in cui il radicale greco Tsipras sarà il candidato della Sinistra. Le questioni su cui il filosofo ci invita a riflettere sono molteplici. Il filo conduttore è rintracciabile in un richiamo a quei dispositivi che, pur assoggettando la materia biologica, investono la nostra capacità di attivare processi di soggettivazione che vi oppongano resistenza. La crisi che stiamo vivendo può allora diventare ricerca di nuove forme. Queste non sono né giuridiche, né morali, ma innanzitutto politiche. Sulla scia del migliore insegnamento foucaultiano, più che un gesto di liberazione, noi dobbiamo costruire una pratica della libertà, non un altro esistenzialismo ma un’etica del sé non ridotta a individualità.

Che politica? è, peraltro, una domanda non posta in una dimensione statale. Il problema non è quello di liberare l’individuo dallo Stato – direbbe Foucault – ma di liberare noi stessi da esso e dalla sua proprietà individualizzante. Una dimensione politica (peraltro non statale) Agamben la auspica sul piano europeo, attraverso un’interrogazione genealogica dell’ambigua democrazia, dei suoi confini e del suo legato. Così, mentre si lavora sull’esercizio collettivo di definizione programmatica di pratiche di lotta che non si traducano in richieste di riconoscimento, mentre Balibar avanza la sua radicale idea di cittadinanza, Agamben penetra il linguaggio e chiama l’azione politica, cui siamo chiamati, esclusivamente de-stituente.

Xenia Chiaramonte

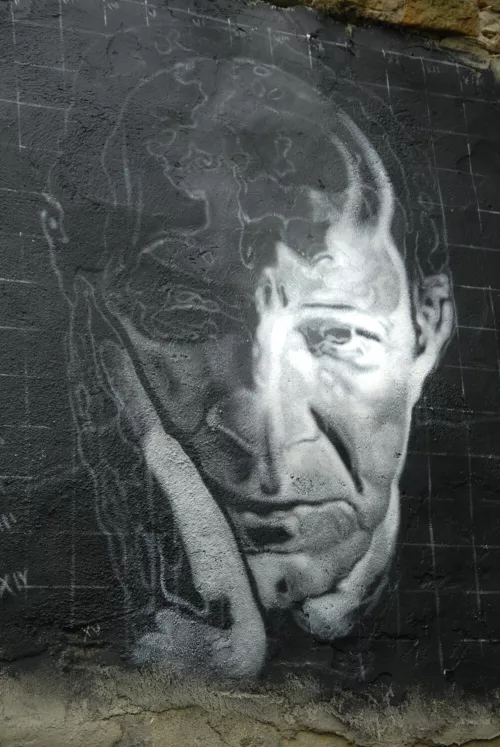

Ph. Alexandros Manopulos

Il filosofo Giorgio Agamben era ad Atene invitato dai giovani di SYRIZA e dall’istituto Nikos Pulantzas. Il suo intervento, nell’aula gremita di Technopoli, dal titolo Una teoria sul potere della spoliazione e del sovvertimento, è stato dedicato al compimento dei quarant’anni dalla rivolta del Politecnico. Domenica 17 novembre, dopo il corteo del Politecnico, l’hanno incontrato e hanno conversato con lui Anastasia Giamali, per l’Alba, e Dimosthenis Papadatos-Anagnostopulos per RedNotebook. Il testo che segue è la conversazione completa, mentre negli Ενθέματα της Αυγής e sul loro blog troverete una versione accorciata.

Ha cominciato il suo intervento ad Atene dicendo che la società nella quale viviamo non è semplicemente non democratica, ma, in ultima analisi, non politica, dal momento che lo status di cittadino non è più se non una categoria del diritto. È però conseguibile il cambiamento politico nella direzione di una società politica?

Quel che volevo evidenziare è l’aspetto del tutto nuovo della situazione. Credo che, per capire ciò che ci siamo abituati a chiamare “situazione politica”, dobbiamo tenere a mente il fatto che la società nella quale viviamo forse non è più una società politica. Un fatto simile ci obbliga a cambiare completamente la nostra semantica. Ho provato allora a mostrare come, nell’Atene del quinto secolo a.C., la democrazia inizi con una politicizzazione dello status di cittadino. L’essere cittadino ad Atene è un modo attivo di vita. Oggi, in molti paesi d’Europa, come anche negli USA, dove la gente non va a votare, l’essere cittadino è qualcosa di indifferente. Forse in Grecia questo vale in misura minore; per quanto ne so, qui esiste ancora qualcosa che somiglia a una vita politica. Il potere oggi tende a una depoliticizzazione dello status di cittadino. La cosa interessante in una situazione talmente depoliticizzata è la possibilità di un nuovo approccio alla politica. Non si può stare attaccati alle vecchie categorie del pensiero politico. Bisogna rischiare, proporre categorie nuove. Così, se alla fine si verificherà un cambiamento politico, forse sarà più radicale di prima.

Seguendo Foucault, lei ha detto che la “logica” del potere contemporaneo non consiste nel fronteggiare le crisi, ma nel gestirne le conseguenze. Nel suo libro La comunità che viene sostiene che le cose non cambiano, e che, se qualcosa cambia, sono i suoi termini. Se questo è valido, è allora inevitabile la formazione di una forza politica che voglia affrontare le cause dei problemi (i problemi “alla radice”) in questa logica? E, al contrario: un tentativo di “cambiamento dei termini” può mai ispirare anche una mobilitazione, se nel frattempo non aspira a cambiare le cose?

Ritengo questo punto, che i nuovi governi o almeno i governi contemporanei non vogliano governare affrontando le cause ma solo le conseguenze, estremamente significativo. Perché questo è totalmente diverso dalla concezione tradizionale che abbiamo del potere – in linea con la concezione di Foucault di stato sovrano. Se la logica del potere è controllare solo conseguenze e non le cause, c’è una bella differenza.

Quello che volevo intendere con l’idea di "cambiamento dei termini" è che abbiamo un potere che semplicemente gestisce conseguenze. Questo è stato per me molto chiaro nel caso del poliziotto di Genova [che uccise Carlo Giuliani nel 2001], che disse quella cosa incredibile, che la polizia non gestisce l’ordine, ma i disordini. Questa è la situazione in cui viviamo. Non solo in politica interna, ma anche estera, per esempio gli USA: crea zone di disordine, così da gestirle e guidarle in una direzione favorevole. La domanda è: che cosa facciamo fronteggiando una situazione simile?

In base a quanto abbiamo visto succedere in Italia, i partiti della sinistra sono stati intrappolati in questa logica di gestione delle conseguenze. È più semplice e più redditizio. Ma è davvero ineluttabile? Forse no. Costituisce, però, un altro indizio che la semantica politica deve cambiare. Dobbiamo affrontare qualcosa che non è né causa né conseguenza. Dobbiamo trovare qualcosa di terzo come corretto luogo della politica. Quello che tento di fare non è semplicemente ricorrere alla tradizione della sinistra. Non perché si tratti di qualcosa di superato, ma perché ritengo che sia necessario un grande cambiamento semantico, altrimenti perderemo. È impossibile sconfiggere un potere se non se ne comprende la logica.

In un suo articolo pubblicato il mese scorso su Libération, lei ricordava un saggio di Alexandre Kojève del 1947, dal titolo L’impero latino, dove il filosofo francese propone la costituzione di un “impero” di Francia, Italia e Spagna, paesi dal comune substrato culturale che, in collaborazione con i paesi del Mediterraneo, avrebbero potuto contrastare una Germania in predicato di tornare grande. Lei ritiene che un simile progetto sia un possibile contrappeso all’egemonia di Angela Merkel. Eppure, sembra che i leader di quei paesi siano più interessati alla realizzazione del “dogma Merkel” nella propria politica interna che alle ripercussioni di quel dogma in un’Europa sempre più frammentata.

Ho scritto quell’articolo perché volevo ricordare che l’Europa che abbiamo oggi è, quantomeno da un punto di vista istituzionale, non legittimata. Come sapete, la Costituzione Europea non è una Costituzione, ma un accordo tra stati – cioè il contrario di un Costituzione, poiché le Costituzioni le fanno i popoli. Perciò ho fatto ricorso a questa idea di Kojève: è possibile un altro modello per l’Europa? Quel modello è interessante perché si basa non su una unità astratta, ma su una unità molto concreta, basata sulla tradizione, lo stile di vita, la religione. In qualche modo, costituisce forse una possibilità concreta. Naturalmente, la Grecia dovrebbe far parte di questo gruppo.

Sono rimasto sorpreso dalle reazioni che l’articolo ha suscitato. Quando l’ho scritto, era più che altro una provocazione per cominciare una critica all’Europa. Ma in Germania ha avuto inizio un enorme dibattito. Erano molto infastiditi. E ancora mi scrivono, chiedendomi di spiegare cosa intendessi. Il che significa che anche un tedesco vede che c’è un errore nell’Europa oggi, anche nella sua ottica di tedesco. Questo dimostra che il modello di Europa che abbiamo oggi non è accettato. Lo testimonia il fatto che il popolo francese e quello olandese hanno detto no alla costituzione europea – e immagino che anche in Grecia verrà bocciata.

Parliamo di una mancanza di legittimazione della struttura dell’Europa, cioè di un enorme difetto di democrazia in Europa. Nello stesso momento, sembra che le prossime elezioni europee vedranno uscire rafforzata l’estrema destra. Perché la “risposta” più popolare a un’Europa antidemocratica coincide con il sostegno dei più “autentici” nemici della democrazia?

Penso che l’estrema destra non sia il vero nemico. È rianimata da una situazione contingente, è rianimata dai governi europei. Non so se ricordate di qualche anno fa: il partito di Marine Le Pen si era rafforzato molto. Tutti i socialisti votarono per il candidato gollista, temendo, allora, Le Pen padre. Fu un grande errore – perché in questo modo [il FN] ebbe una piena legittimazione. Naturalmente l’estrema destra esiste, è una realtà. Ma non è il nemico principale. Il nemico principale è il sistema bancario. In Italia è stata giocata la carta degli opposti estremismi. Così hanno distrutto la sinistra: utilizzando e, probabilmente, foraggiando l’estrema destra in modo da costruire il giochetto degli opposti estremismi. Quindi, non credo che la sinistra dovrebbe occuparsi dell’estrema destra.

Sembra però che l’estrema destra abbia convinto un importante settore della società come la reale resistenza alla mancanza di democrazia.

Di fatto, anche la Le Pen gioca lo stesso gioco. La nostra strategia dovrà essere dimostrare come il successo dell’estrema destra giovi al governo.

La sua opera è particolarmente popolare, sebbene irradi un certo pessimismo. Žižek, per esempio, scrive a proposito di Homo sacer che lei, con il suo sostenere che la sfera della “nuda vita” – di una vita spogliata da prerogative e diritti – tende a essere la sfera della politica, intende sottovalutare la democrazia, lo stato di diritto ecc., come se li ritenesse “artifizi” del potere contemporaneo, come se percepisse come autentica essenza di questo potere i campi di concentramento del xx secolo. È fondata questa critica?

Non sono pessimista, esattamente il contrario. L’ottimismo e il pessimismo, d’altronde, non costituiscono categorie filosofiche. Non puoi giudicare un pensiero o una teoria sulla base del suo ottimismo o pessimismo. A volte il mio amico Guy Debord citava un brano di Marx che dice: “La situazione catastrofica delle società in cui vivo mi riempie di ottimismo”. Ciò che tento di fare nel mio libro su Auschwitz, il campo di concentramento, la contemporaneità, non è un giudizio storico. Tento di delineare un paradigma, al fine di capire le politica ai giorni nostri. Non intendo dire dunque che viviamo in un campo di sterminio – molti dicono “Agamben dice che viviamo in un campo di concentramento”. No. Ma se prendi il campo di concentramento come paradigma per capire il potere oggi, questo può essere utile.

Ph. Alexandros Manopulos

Negli anni della crisi viene quasi naturale rievocare il primo dopoguerra, la repubblica di Weimar. Per tutta la sua vita lei ha dialogato, o come scrittore o come traduttore, con un’importante personalità di questo periodo, Walter Benjamin. Che cos’ha da dirci Benjamin oggi?

L’edizione dell’opera di Benjamin in Italia ha significato un rinnovamento del pensiero di sinistra. Ciò che trovo interessante in Benjamin è il modo in cui prende la semantica teologica – come per esempio il concetto di tempo messianico e l’escatologia della concezione – e la estrae dal contesto teologico, facendola funzionare con la sfera politica. Da un punto di vista metodologico, questo è molto importante. Per produrre una nuova semantica politica, dobbiamo imparare da Benjamin. Nel mio libro Il regno e la gloria ho mostrato come la teologia cristiana ha rielaborato questo paradigma. È stato incredibile per me scoprire – lavorando e tornando alla ricerca – che per capire che cos’è il governo è più importante studiare trattati medievali sugli angeli che saggi di dottrina politica. È stato davvero illuminante. Lo stesso accade per Benjamin. Ha una buona idea sul tempo messianico – ogni attimo della storia, nel presente, è l’attimo decisivo, l’Ora del Giudizio: affrontiamo la storia come se ogni attimo fosse quello decisivo.

La domanda sulla vera democrazia ha mobilitato milioni di uomini, dalla Primavera araba agli Indignati d’Europa, fino a Occupy in America. Nel suo libro La comunità che viene, tuttavia, lei scrive che la democrazia è un concetto troppo generico per costituire un vero terreno di confronto.

Direi che la democrazia non è tanto un concetto generico, quanto ambiguo. Noi affrontiamo questo concetto come se fosse la stessa cosa nell’Atene del quinto secolo e nelle democrazie contemporanee. Come se fosse dappertutto e sempre chiarissimo di che cosa si tratta. La democrazia è un’idea incerta, perché significa in primo luogo la costituzione di un corpo politico, ma significa anche e semplicemente la tecnologia dell’amministrazione – ciò che abbiamo oggi. Oggi la democrazia è una tecnica del potere, una tra le altre.

Non intendo dire che la democrazia è cattiva. Facciamo allora questa distinzione, tra democrazia reale come costituzione del corpo politico e democrazia come mera tecnica di amministrazione che si regge sui sondaggi, sulle elezioni, sulla manipolazione dell’opinione pubblica, sulla gestione dei mezzi di comunicazione di massa ecc. La seconda versione, quella che i governanti chiamano democrazia, non somiglia in niente a quello che esisteva nel quinto secolo. Se la democrazia è questo, molto semplicemente non mi interessa.

Credo ora che ciascuno debba prendere ciò che trova interessante in ogni punto, non mettersi a dare ricette. Non puoi usare la democrazia come nuovo Paradigma, se non dici cos’è oggi la democrazia. Se vuoi propugnare la democrazia, devi pensare qualcosa che non abbia nessun rapporto con ciò che oggi si chiama democrazia.

Con questa concezione, di fatto, la democrazia è qualcosa di molto generico. Perché però la comunità che viene non è un nuovo comunismo, certo radicalmente diverso dai tentativi del xx secolo?

Cerco di evitare di restare semplicemente aderente alla tradizione della sinistra, che mi è molto familiare e con la quale sono stato e sono a stretto contatto. Ιl comunismo è stato anche un’idea eccellente, ma se si tratta di ciò che è successo ai tempi di Stalin, non è eccellente affatto. Quindi, non possiamo oggi utilizzare concetti come la democrazia o il comunismo come se fossero chiarissimi. Non sono chiarissimi. Abbiamo visto che è successo con la democrazia – lo stesso è successo col comunismo. Dico questo quando ho a che fare con filosofi come Žižek o Badiou, che usano il comunismo in questo modo, come se fosse un concetto perfettamente chiaro. Se è così, allora che cos’è il comune in questo comunismo?

Ph. Alexandros Manopulos

L’antichità classica, greca e romana, è costantemente presente nella sua opera. Questa scelta è fortemente simbolica, in un momento in cui l’università pubblica viene smontata, le scienze umanistiche sono svalutate e la cultura classica tende a essere affrontata come un pezzo da museo, un anacronismo.

Mi fa piacere che mi facciate questa domanda. Non si tratta semplicemente di una priorità culturale. È una priorità politica. La relazione con il passato oggi non è un problema culturale, ma politico. Non si può capire che cosa succede oggi se non si capisce che un'altra cosa che è cambiata completamente oggi è la relazione vivida col passato. Quello che fa oggi il potere – lo vedo succedere in Italia come in Grecia – è disarticolare il sistema di “trasmissione” del passato. L’università è il modo in cui il passato vive e si “trasmette” nell’oggi.

Per quanto mi riguarda, sono persuaso che l’archeologia, nel senso foucaultiano, è l’unico modo per avere un aggancio al presente. Possiamo avere un aggancio al presente solo se andiamo indietro. È questa un’immagine che Foucault usa molto, dicendo che la sua ricerca storica è un’ombra che getta sul passato l’interrogarsi sul presente. Non puoi interrogare radicalmente il presente se non vai indietro. È la sola strada. Ed è questo che oggi vogliono evitare. Presentano il presente come un problema meramente economico, e tu devi dire solo sì o no. Questo ostacola seriamente la possibilità di fare politica.

Nell’ultimo periodo, da quando la Grecia è entrata nella fase di vigilanza della Troika, i cittadini ricorrono ai tribunali appellandosi alla legge e i tribunali prendono “decisioni politiche”, con l’idea che si basino sull’interesse nazionale. Come inquadra questo stato di eccezione?

Questo non lo sapevo. Un tribunale non dovrebbe mai giudicare con questi criteri. Ricorda quel che succedeva in Germania sotto il regime nazista: il potere giudiziario era al suo posto, intatto, ma non c’era libertà di giudizio per casi che violavano in maniera lampante la legge. Siamo davanti a un immane declino della cultura giudiziaria, che in altre epoche fioriva in Europa. Senza la possibilità di tornare indietro, ai princìpi del sistema giudiziario, si vede la legge diventare uno strumento nelle mani dei governi.

Si dice che la Grecia costituisce la cavia per sperimentare i termini di una violenta costrizione delle società europee a misure antisociali per un determinato periodo di tempo. Condivide quest’idea?

Negli anni settanta dicevamo che l’Italia era un terreno di sperimentazione dove il terrorismo doveva diventare politicamente significativo, non solo come nemico ma anche come strategia di governo. Era certamente la verità. Non abbiamo mai capito se Moro sia stato assassinato dalle Brigate Rosse o da qualche banda corrotta dai servizi segreti.

Credo sia vero che la Grecia rappresenta una cavia. In Italia era chiarissimo. Il paese è stato il primo laboratorio per questo genere di questioni.

E, per tornare all’idea dell’Impero Latino, possiamo dire che le grandi potenze del Nord si servono di paesi di tradizione politica differente.

Già che abbiamo parlato di strategie, quanto più l’eventualità di una sinistra di governo diventa concreta, tanto più sorge la domanda: come la sinistra deve gestire l’eredità del precedente regime? Lei crede che avrà bisogno di distruggere i vecchi schemi o che, al contrario, possa utilizzarli a vantaggio del nuovo governo?

Quello che è successo fino a oggi è che le forti entità politiche, come lo stato, dovevano essere interrogate, altrimenti la logica dello stato si sarebbe imposta sui movimenti rivoluzionari. La questione è sottile. Dobbiamo distinguere tra strategia e tattica. La strategia non può che essere sempre radicalmente “anti-“. D’altra parte, tatticamente, in una battaglia isolata, si può tornare indietro rispetto a una determinata tradizione politica – senza dimenticare, però, la strategia. Ciò che spesso succedeva finora era che la tattica aveva il primato rispetto alla strategia… Credo che il governo di sinistra di syriza possa essere la scintilla di una svolta progressista in Europa.

Ph. Alexandros Manopulos

Carl Schmitt, l’importante teorico che, come è noto, abbracciò il nazismo, costituisce per lei un riferimento costante, specialmente nel libro Stato d’eccezione, dove lei tenta di dimostrare che la regola del potere non è la legge ma l’eccezione – l’anomia. Al tempo stesso, il suo lavoro è profondamente influenzato da Foucault, il cui argomento basilare è che il potere ha un contenuto positivo – forma, costruisce. Questo funzionamento “costituente” del potere spesso è misconosciuto nella sua opera. Sembra cioè che lei percepisca l’esercizio del potere come esercizio di violenza, come anomia che, per conseguenza, solo con i suoi stessi mezzi è possibile contrastare. Quali sono, alla fine, i termini dell’uso di Schmitt in un ambito di pensiero progressista?

Mi date l’occasione di chiarire questo punto, perché spesso ricevo critiche per quest’uso di Schmitt. Schmitt sostiene che è sovrano colui che decide circa la stato d’eccezione, quindi il potere poggia sull’eccezione; la mia idea è che mentre Schmitt si ferma qui, e dice che il campo della legge è lo stato di eccezione, allo stesso tempo dice che la legge è in vigore. La concezione della legge in Schmitt è che la legge comprende l’eccezione alla legge stessa, ma allo stesso tempo la legge è ancora lì – di conseguenza non possiamo parlare di a-nomia. Io, al contrario, provo a dimostrare che questo è un errore: che ciò che si verifica in questo caso è semplicemente una zona di anomia.

Qual è dunque la differenza tra me e Schmitt? Che io provo a dimostrare che la legge non c’è più. E qui arriva ciò che ho sostenuto nel mio discorso ad Atene di sabato, che cioè l’importante è dimostrare che l’anomia è stata soggiogata dal potere. Il sistema di Schmitt funziona solo se accettiamo che la sospensione della legge è ancora legge, che quella zona di anomia è lecita. Nel mio discorso ho provato a dimostrare che un potere de-stituente (destituent power) deve rendere chiaro che il sistema legale all’interno del quale viviamo non si fonda su una sospensione legale della legge, ma semplicemente sull’anomia. In un caso simile, il sistema di Schmitt crolla.

Crede che Benjamin sia una specie di schmittiano di sinistra?

No, questo è un errore. Benjamin sostiene che davanti allo stato di eccezione bisogna produrre un vero e proprio stato di eccezione. Lo stato di eccezione di Schmitt è fittizio nel momento in cui insinua che la legge c’è ancora. Un “vero” stato di eccezione, con Benjamin, è il seguente: dite che qui non c’è legge? Beh, allora, noi lo prendiamo sul serio: di fatto, non c’è. L’anarchia, dunque, che si trovava all’interno del potere, ora si confronta col potere nello stato di eccezione come inteso da Schmitt.

Ph. Alexandros Manopulos

Questa prospettiva, se cogliamo bene, non sarebbe quella dell’uso della legge come limite contro il potere, ma la prospettiva di uno scontro frontale con il potere.

Non ho in mente uno scontro violento con il potere. Al contrario, quel che mi interessa è quanto strategica possiamo dimostrare che è questa anomia. Forse non, quindi, un’azione rivoluzionaria – ma la strada che dimostrerebbe agli uomini che al centro della legge si trova l’anomia. Quando dico che bisogna concepire un potere de-stituente, penso che la violenza costituisca un potere costituente, cioè il contrario. Cosa sarebbe una violenza come potere destituente? Non mi è facile dirlo. Credo però che uno dei nostri doveri, oggi, sia pensare un’azione politica esclusivamente de-stituente – non costitutiva di un nuovo ordine politico e giuridico.

È una logica vicina a quella della decostruzione in Derrida?

Quello che cerco di definire è una strategia politica. La decostruzione in Derrida è piuttosto una strategia teoretica.

(Traduzione di Giorgio Fogliani)

Ringraziamo calorosamente Vanghia Lisikatou per il suo contributo alla realizzazione dell’intervista.

Ringraziamo Dimitris Kosmidis per la consulenza nella traduzione.