I quattro lati della scrittura di Giuliano Scabia

Continua lo speciale a cura di Massimo Marino dedicato agli ottanta anni di Giuliano Scabia, uno dei padri fondatori del nuovo teatro italiano, maestro profondo e appartato di varie generazioni, artista sperimentatore, poeta, drammaturgo, regista, attore, costruttore di fantastici oggetti di cartapesta, pittore dal tratto leggero e sognante, narratore, pellegrino dell’immaginazione, tessitore di relazioni, incantatore. Dopo l’intervista Alla ricerca della lingua del tempo, la pubblicazione in quattro puntate del poema Albero stella di poeti rari – Quattro voli col poeta Blake (lo potete scaricare in pdf qui), l’articolo di Oliviero Ponte di Pino sul suo teatro, l’intervista di Attilio Scarpellini sulla delicata questione della violenza politica, incrociata in vari momenti dal ricercare di questo poeta teatrante, Fernando Marchiori racconta qui lo Scabia “veneto”, di come a un certo punto del suo cammino di artista d’avanguardia, cosmopolita, il substrato regionale, familiare, e la sua lingua, il suo dialetto, insieme personale e culturale, siano riemersi ad aprire nuovi, antichi orizzonti.

Scabia e Andrea Zanzotto

In visita al museo degli antichi venetici a Este, Lorenzo e Irene, protagonisti del romanzo breve In capo al mondo (Einaudi 1990), contemplano gli stili metallici, incisi «sui quattro lati in alfabeto un po’ greco un po’ etrusco», che servivano ai sacerdoti paleoveneti per scrivere sulla cera ma che erano essi stessi degli ex voto offerti a Reitia, la misteriosa dea madre di questo misterioso popolo di allevatori di cavalli: «[…] e le parole incise erano parte essenziale della dea, sua lingua e suo corpo», chiosa il narratore. Se chiamiamo Reitia con il suo nome generico e universale – Natura – possiamo considerare i quattro lati della scrittura di Giuliano Scabia – poesia, prosa, drammaturgia, azione teatrale (sì, anche l’azione teatrale) – come lo stilo con cui l’autore padovano incide le sue figure della medesima divinità. E lo stilo stesso – la scrittura – si rivela dunque corpo e sonda della natura, sua lingua dalle segrete corrispondenze e pronunce. Voce della natura. O più esattamente – perché la visione è pur sempre mediata dalla prospettiva romantica – del paesaggio. Quel paesaggio da cui la scrittura degli autori veneti è sempre profondamente pervasa.

Firenze, il laboratorio di Giuliano Scabia: preparazione di una mostra, ph. Maurizio Conca

Per quanto vagabondo e cosmopolita, da decenni cittadino di Firenze e per trent’anni docente al Dams di Bologna, Scabia rimane intimamente veneto, per formazione ed elezione. Nelle Venezie ha sviluppato molta parte del suo lavoro artistico e qui si radica quasi tutta la sua produzione letteraria, dai romanzi alle raccolte di poesia, ma anche alcuni testi per il teatro, disegni, camminate e azioni teatrali, i grandi progetti di Marco Cavallo nell’ospedale psichiatrico di Trieste (1973) e del Teatro Vagante per la Biennale di Venezia (1975).

La copertina del romanzo Nane Oca

Linguisticamente, la sua heimat si restringe a un’area che va dai Colli Euganei alla Laguna di Venezia «e contiene al centro, come suo ombelico, l’antichissima città di Pava (Padova)». Egli può iperspecializzare il dialetto fino a usare, come in Nane Oca, la parlata del quartiere padovano del Bassanello. Ma a piedi o in bicicletta, con lo sguardo o nel ricordo, su vecchi mezzi motorizzati o addirittura col paracadute, i personaggi di Lorenzo e Cecilia come quelli della trilogia di Nane Oca – e come lo stesso Scabia nel suo indefesso peregrinare ai margini delle visioni e nel teatro della scrittura – si spingono ben oltre i bordi di questa conca di paesaggio veneto per disegnare i confini di una koinè culturale più ampia, che tocca le cime dolomitiche, il Polesine, le altre città e campagne venete, tempi e spazi paralleli, disegnando il profilo fantasmagorico di una regione dell’anima, il pavano antico, nei cui giacimenti mitici si trovano i veri nomi, i semi delle storie, i fili dei racconti.

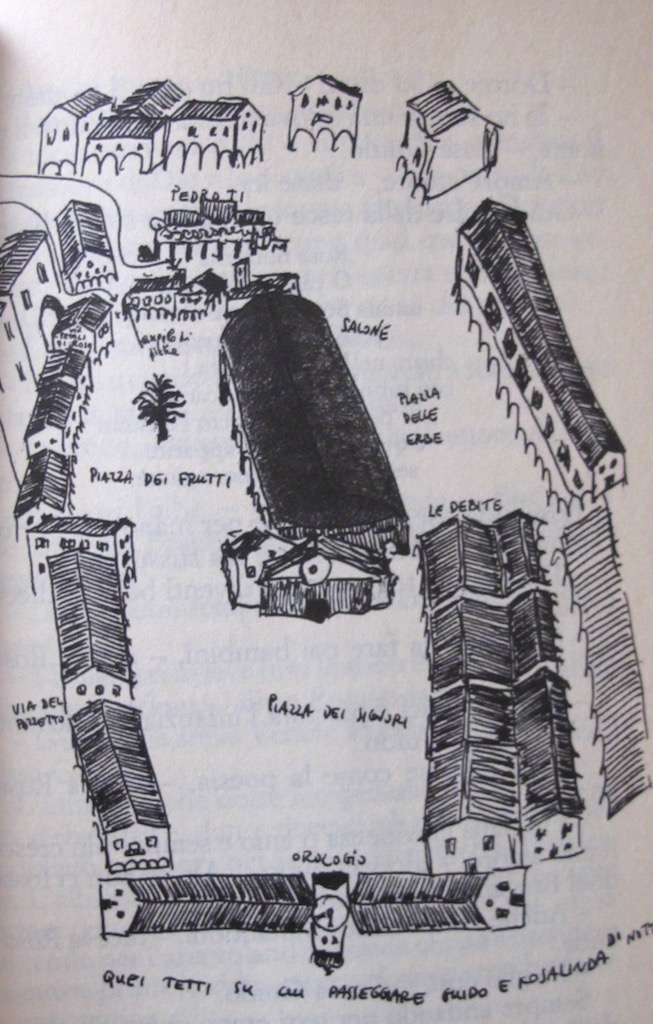

Mappa del cuore di Pava: su quei tetti si svolge la commedia d’amore di Guido e Rosalinda nel ciclo di Nane Oca

Scabia ha più volte affermato di amare la lingua italiana, immaginandola però come una zuppa al fuoco lento dell’oralità nella quale il ribollire di dialetti e l’emergere di strati linguistici profondi è garanzia di freschezza e genuinità. Quando finalmente decide di farsi “una lingua sua”, dopo le stagioni del teatro militante e della scrittura sperimentale, Scabia si trova da una parte a fare i conti con la lingua madre – come quasi tutti i veneti è naturalmente dialettofono – dall’altra a scoprire lo “strato omerico” che può sostanziare la scrittura – il discorso nella scrittura – ovvero le persistenze arcaiche, colte e popolari, epiche e ciarlatane. Insomma la stralingua che appare «a lampi e grumi» nel «teatro interno della memoria mente». Illuminante e strepitosa la lezione sull’argomento tenuta nel 2006 all’Accademia Galileiana di Padova:

Ecco dunque la stralingua – la mia stralingua – non dialetto ma rimasuglio di missiòti, broetóni, rosegòti, smembramenti, passaggi, invasioni, saccheggi, bombardamenti, sgozzamenti, gargarumi, lalìe, rottam, rutti, slinguàmi, slogorùmi, candalporcùmi e bestemmiùni – roba come quella forse vista da Schliemann scavando a Troia o da Paul Zumthor descrivendo la Città e la Torre nel libro testamento sulle lingue e le opere degli uomini intitolato Babele – luoghi, Troia, Babele, Pavano Antico, Palù dei Ronchi, su cui poggiano i racconti in lotta contro il tempo, i nostoi, le iliadi, le odissee, gli orlandi, le betìe – i grandiosi sistemi di fandonie di cui implacabilmente l’archeologia mette a nudo la falsità e la misteriosa bellezza […]

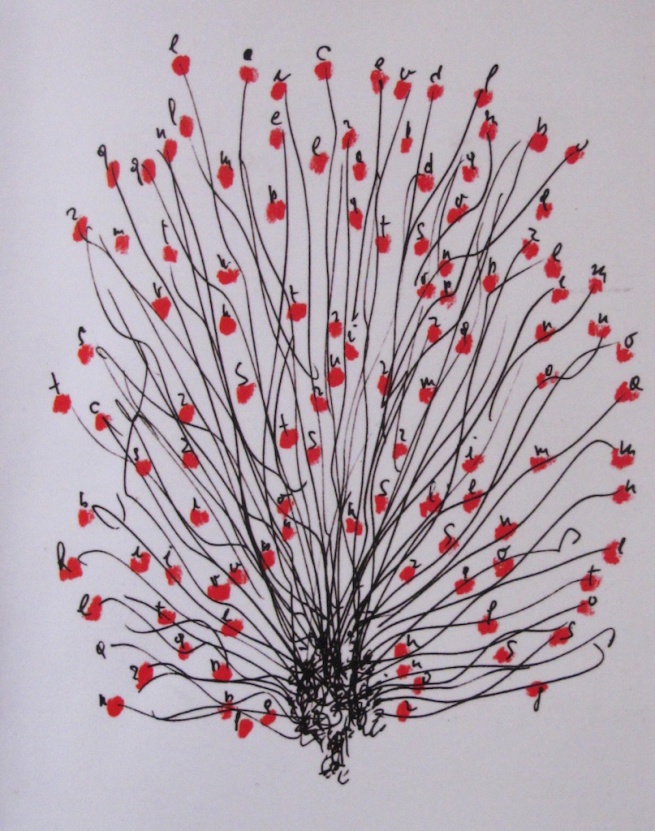

Disegno di Giuliano Scabia per la copertina di Le foreste sorelle, secondo romanzo della trilogia di Nane Oca

Il veneto, nella sua larga variante padovana, viene così recuperato come un tessuto linguistico in cui s’intrecciano anche fibre organiche di pavano ruzantiano e inserti multicolori della stralingua, quel «parlato segreto e manifesto in uso e basso giacente (quale substrato) al pavante e a qualsivoglia altro rovescio mondo», secondo la definizione proposta dall’autore (Il tremito. Che cos’è la poesia, Casagrande 2006). E su questa base il plurilinguismo scabiano può parodiare e agglutinare qualsiasi materiale linguistico nella sua elocutio composita e scanzonata, dal latinorum alle battute in inglese e tedesco, dalle rivisitazioni del genere bucolico – quanta virgiliana natura, spesso riletta con Zanzotto, nei versi e nelle prose di Scabia – all’epica cavalleresca, dai lacerti di petèl (il linguaggio semincosciente dei bambini) a una “pregrammaticalità” a mezzo tra il gioco intraverbale, retaggio dei giovanili trascorsi nella neoavanguardia, e un divertito fonosimbolismo d’impronta pascoliana.

Disegno di Riccardo Fattori

Si sostanzia in questo modo un veneto a un tempo fantastico e concreto, luogo della memoria e della custodia del fuoco, lingua vivente di un mondo perduto, spazio di emersione, di inattesa germogliatura del sottostante. Parola che, con un tremito, si fa corpo e oppone la tenace umiltà del radicamento alla desertificazione culturale, il miracolo della fioritura alla devastazione del paesaggio, la carità dell’impollinazione alla vertigine di quella mutazione antropologica che Andrea Zanzotto ha racchiuso con terribile esattezza nella formula «dai campi di sterminio allo sterminio dei campi». Ma per questo la scrittura deve farsi a sua volta campo. Campo da «misurare a passi tardi e lenti», ovvero luogo di riflessione del soggetto (in senso fisico, perché nella scrittura l’onda assertiva dell’io cambia finalmente di segno e direzione), e campo di giochi linguistici, cioè di mondi inventati, di altre forme di vita, effimere e caparbie, come la poesia. Leopardiane ginestre e lucciole pasoliniane. Perché la scrittura possa dare forma al magico mondo, divenire stralingua, «prendere le parole come pesci» scorgere altri mondi «dalle fessure fra una parola e l’altra», bisogna, come si evince dalle metafore metapoetiche d’autore, che entri in gioco il corpo, e con esso lo spazio. Per ritrovare la «lingua ricca e storta» dei grèbani e dei Ronchi Palù o i resti delle lingue scomparse delle bestie e degli uomini basta infatti capovolgere sassi e zolle, come insegna il professor Pandolo a Nane Oca. Ma appunto bisogna capovolgerli: serve un gesto, un movimento, un’azione in uno spazio. Serve il teatro. Non si comprende la scrittura di Scabia senza coglierne la fisicità, la gestualità implicita. Una scrittura come teatro che è l’altra faccia del teatro come scrittura.

Disegno di Giuliano Scabia per la copertina di Nane Oca rivelato, terzo e ultimo romanzo della trilogia di Nane Oca

Il passaggio fondamentale in questa discesa anzitutto fisica «negli strati del paese lingua» è segnato dall’esperienza del Teatro Vagante alla ricerca della Vera storia di Mira, un ampio esercizio di quella che si chiamava allora animazione teatrale e che era piuttosto un tentativo di redenzione, di scavo e condivisione di residuali sopravvivenze non omologate nel Veneto della metà degli anni Settanta. Qui il Teatro Vagante, dopo tanto girare l’universo mondo, trovò la strada del ritorno alla terra madre – il Veneto felice, potente realtà della fantasia – e della propria rigenerazione. Qui la scrittura di Scabia scopre la chiave per aprire il “sotto sotto” e lasciarsi parlare dalle voci. Perché

[…] sotto sotto ci sono altre voci, quelle del mondo sottostante e retrostante, che ci seguono, ci inseguono, e ci vengono fuori malgrado noi, attraverso tutti i buchi che abbiamo, come fiati, venti, ruttini e altro – voci di altri che parlano attraverso di noi, di cui siamo solo tubi e bocche, quasi un protopopolo non del tutto estinto – anzi, ben vivo, che ogni tanto salta su e ci parla… [Il tremito cit.].

Mappa del Pavano antico (disegno di Giuliano Scabia)

I diari di lavoro di quegli anni testimoniano il travaglio del fare, la passione del condividere, ma anche la tensione dell’osservare e dell’osservarsi, dell’interrogare e dell’interrogarsi. Ne verrà, aldilà degli esiti spettacolari e politici, un deposito stratificato di volti, nomi, storie che torneranno in seguito nella scrittura di Scabia contribuendo a determinare il magico mondo e a definire il paese lingua dell’autore veneto. Lo dimostra per esempio un piccolo episodio raccontato dallo stesso Scabia molti anni dopo, quando si troverà a spiegare nell’epilogo in prosa de Il poeta albero il riemergere in una poesia della raccolta di una formula che aveva imparato proprio girando nelle campagne miresi con il Teatro Vagante e che lo ricollegava per vie misteriose alla tradizione veneziana degli Zanni. Chiarendo la musicale apposizione – «pirimpinéto buféto naréto» – del Rondone imparante volare con l’aiuto del vento universale, l’autore scrive:

Ecco una formula giunta a me per via orale dall’Arlecchino Gian Campi e dalla sua masnada di Zanni una volta a Venezia. Tempo dopo a Borbiago di Mira la signora Pasqualetto (durante una visita che le feci col Teatro Vagante) insieme a tante altre filastrocche e storie ci recitò Ghe gèra na volta na vecéta buféta naréta simile e diversa da quella degli Zanni e Arlecchini da lei mai visti né sentiti. Tempo dopo anch’io ho recitato più volte Ghe gèra na volta come l’avevo imparata dalla signora Pasqualetto convincendomi sempre di più che certe storie passano di bocca in bocca come il polline portato dalle api e dal vento – il vento che gonfia il petto della signora Memoria e la fa inorgoglire.

Il carro del sole, particolare della copertina del romanzo Lorenzo e Cecilia (disegno di Giuliano Scabia)

All’altezza cronologica di questi versi, composti tra il 1984 e il 1994, i quattro lati della scrittura di Scabia sono ormai saldamente serrati a formare quell’unico suo inconfondibile stilo, organico e mitopoietico, che è insieme lingua del paesaggio e paesaggio della lingua.