Eric Chévillard / Il coraggio dello scrittore

Gregor Samsa nel celebre racconto kafkiano si svegliava trasformato in uno scarafaggio, il carapace convesso, le antenne tremolanti; per poi ritrovarsi, conficcate sul dorso, le mele che i suoi parenti, raggelati dallo spavento, gli scaglieranno contro appena sarà scivolato fuori dalla sua stanza, dando corpo a una delle scene più narrativamente incisive dello scrittore praghese.

L’autore di Sul riccio non riemerge dal sonno in qualche grottesca trasfigurazione, ma si ritrova davanti, in piena crisi creativa, come personificazione della pagina bianca, un riccio «naïf e globuloso».

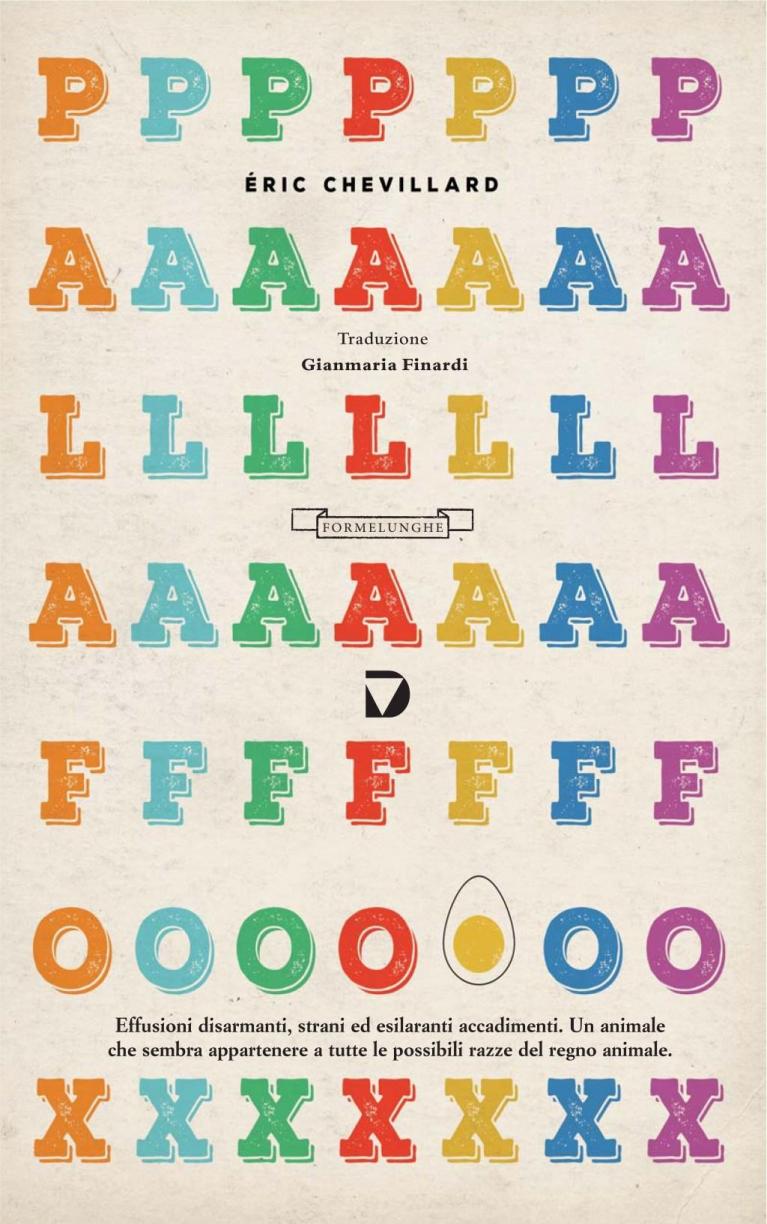

Ho avuto la fortuna di incontrare Eric Chévillard al Festival della Lettura di Mantova e di intervistarlo il giorno prima del suo intervento di sabato 7 settembre, mediato da Marcello Fois. Il suo nuovo libro, dopo l’uscita di Palafox, pubblicato pochi mesi fa per Del Vecchio Editore, è questa volta disponibile ai lettori grazie all’iniziativa di una neo casa editrice coraggiosa, Prehistorica, la quale dedicherà un’intera collana, chiamata appunto Chevillardiana, alla traduzione e all’uscita di tutti i libri del prolifico scrittore francese non ancora comparsi in Italia.

Chévillard ha un modo di fare posato, e dentro ad ogni discorso sembra infilare un particolare che mi riporta ad una modalità che scopro presto sua e che mi confermerà: al filone centrale di un’idea che costituisce il suo modo di pensare una storia, si accorpa una profusione di intuizioni, le quali prendono a gravitare, intorno a quel filone centrale, come satelliti. Lo capisco da come snocciola un resoconto durante il pranzo passato insieme, o dalla pianificazione più elaborata che intuisco dietro il concepimento di un suo libro. L’impressione è quella di una scrittura e un racconto che non programmano la loro esecuzione, e che perseguono un percorso sì direzionato, ma la cui esplorazione è vigorosamente sparpagliata, esasperatamente dinamica.

Sul riccio nasce da un presupposto curioso. Uno scrittore esitante, dopo un troppo lungo periodo di silenzio, vuole portare alla luce l’autobiografia alla quale medita da lungo tempo: sarà un successo, si dice, dopo tanto tempo farò in modo che si torni a parlare di me! Proprio appena inizia a scrivere, ecco che sulla sua scrivania compare qualcosa di inaspettato: un riccio! Un animaletto dal muso minuto, appallottolato nella sua corona di aculei, che verrà, per tutto il corso del libro, accompagnato da due inseparabili aggettivi: «naif e globuloso». L’autore s’indigna. Chi si permette di distoglierlo dai suoi piani? Chi osa ritardare la stesura del suo capolavoro?

In questo modo Chévillard scova un espediente corrente ma acuto: affibbia un volto al polimorfo impedimento che ostacola quello che ci siamo proposti di fare; condensa i variabili dubbi che la mente ci ritorce contro per boicottarci in un’immagine che li aggloba tutti: un animale che sta per tutto quello che contro di noi naviga. Il riccio è l’ossessione che impedisce all’autore di scrivere. Ricorda un po’ il racconto della raccolta Bestiario di Julio Cortázar, “Lettera a una signorina di Parigi”, in cui una nidiata di coniglietti, vomitati dal narratore, risalendo lanosi la sua gola (interessante che provengano, i coniglietti, quelle bianche ossessioni, proprio da dentro l’autore) si mettono a sgattaiolare nell’appartamento in cui si ritrova temporaneamente a vivere. Dovendone occultare la presenza ma allo stesso tempo troppo addolorato all’idea di sbarazzarsene, li nasconde e li nutre, li cura e li odia. La resa dell’ossessione con degli animali riflette bene la caratteristica viva del pensiero ossessivo, il quale guizza come se si muovesse nello spazio che abitiamo costringendoci a notarlo, forzandoci ad instaurare con lui un continuo dialogo, obbligando a predisporvi contro una guerra sfiancante.

Per rendere l’idea di un testo estenuato dall’ossessione l’autore inserisce perfino un dettaglio che inizialmente assomiglia a un imbarazzante errore di stampa. I paragrafi sono scanalati da continui spazi bianchi; senza ragione apparente, la frase, con un gesto disperato, sul ciglio di un trampolino, capitombola, fa un tuffo e ricomincia, si ostina ad andare a capo. Proprio come se la mano frustrata del narratore in crisi, preso dall’ossessione che nella storia è la pesante concretezza del riccio sulla sua scrivania, dovesse schivare il corpo dell’animale che rotola sulla sua pagina, e quindi combattesse con la penna che sul foglio scrive, balza, verga finché può, tocca appena, s’interrompe di nuovo. La scrittura è a tutti gli effetti la linearità del pensiero che evolve, continuamente perforata dal tratto ossessivo che infesta la mente e la frammenta.

Chévillard delinea un mutamento del rapporto che l’autore si risolve ad avere con l’animale comparso. Innanzitutto, come prima reazione: la rivolta. Il narratore non accetta la novità, si affligge per un equilibrio spezzato, equilibrio che gli era necessario per scrivere, e che ora è ostacolato. Quindi si adira, accusa, ingiuria. Ma l’ossessione è plastica, si adegua al pensiero che vuole imbrigliarla e assume fulminea una nuova forma avversa. Lo scrittore deperisce: sentirsi intaccato là dove la sua espressione, e quindi la sua ragion d’essere comincia, lo ammorba, lo divora. La conseguenza logica che concepisce Chévillard è la seguente: se questo animale spinoso compare sulla mia scrivania e rimanendoci mi impedisce di scrivere, allora vuol dire che alla fine lui è la superficie del problema ma non la ragione: sono io solo il difetto di me stesso.

Mi credevo armato meglio e più padrone di me stesso. E mi affliggo per essere alla mercé di un incidente così ridicolo. Il mio entusiasmo rivoluzionario, i progetti che ho concepito per me e per il mondo, le trasformazioni che fomento, tutto il mio sistema personale insomma vacilla. (p.22)

La costante dell’ossessione e della nostra continuità ad opporci alla sua presenza si traduce infine nel dubbio di essere noi quelli sbagliati. Quel pensiero insistente che nel libro assume la forma di un riccio, inizialmente vissuto come intromissione nel nostro privato, non fa altro che sottolineare una nostra lacuna costitutiva. L’infelice scrittore, languendo, si commisera: non è la colpa di nessuno, «sono io a non c’entrare nulla qui» (p.39). Con uno stile che si affastella in un uso mordace dell’ironia, lasciando, per controbilanciare il tragico e quasi sommergerlo, arioso respiro alle divagazioni, Chévillard esprime corposi sentimenti umani, di prostrazione e disfatta, portando avanti una narrazione sempre dipendente dall’espediente del riccio, ma ricevendo spunto da questa una transizione comportamentale dell’individuo che davanti all’impedimento attraversa varie fasi.

Dopo essersi ribellato alla dolorosa novità, dopo essersi infuriato contro il povero animaletto, l’autore, esprimendo in questo modo l’atteggiamento principe di ogni scrittore, riscopre l’arma alla quale affidarsi anche nella sua più nera disavventura: la curiosità. Se c’è un male e a lui devo soccombere, si dice, almeno posso provare a capirlo, e quindi a descriverlo.

Ho chiesto a Chévillard come è arrivato a concepire il proprio modo di scrivere. Mi ha risposto che in genere si rassegna a un aspetto duplice e contraddittorio della sua attività. Da una parte modella e intaglia la lingua come uno strumento, la tratta da artigiano, esercitando su di essa un controllo; dall’altra riconosce una specie di ingenuità felice, di ispirazione innocente, di trance, quello che i francesi chiamano état sécond, durante la quale è la lingua, il suo sgorgare non deliberato, a servirsi dell’autore per riversarsi e prendere forma sulla pagina. Su questa contrapposizione già a lungo si è dibattuto, ma la zona sulla quale l’autore si è soffermato è quella che si presenta come un’insenatura fra queste due regioni. Chévillard ha in svariate occasioni rivendicato il suo attaccamento ad autori come Henri Michaux e Samuel Beckett; di loro dice, con ammirevole sicurezza: “mi hanno soprattutto insegnato a liberarmi della loro influenza”. Sembra esserci una fondamentale contraddizione nel modo in cui la sua scrittura (ogni scrittura?) è concepita: una parte che sulla lingua e sul materiale che vuole trattare esercita un dominio, un’altra che propone un lavoro di scrematura, di necessario distacco.

E quello che guida, il motore che si inserisce in questa insenatura fra due regioni, è un’energia che Chévillard mi descrive come una dinamica di cui il concetto ha bisogno per evolversi: un’intuizione che getta le fondamenta a un suo libro possiede una “forza magnetica” propria, che man mano che il pensiero per costruirla si affina, raccoglie, “chiama a sé”, come una calamita, ogni elemento che può rimpinguarla. La scrittura contiene un amalgama di logiche interne, di connessioni fra la lingua e le sue immagini, che nel movimento fermentano e s’imbizzarriscono, rivivificando di continuo il pensiero che le trascina. L’autore lancia così delle frasi, lasciando che dentro di esse deflagrino le potenze linguistiche in loro insite, come la mano del contadino che nei campi sparge manciate di semi trovando, a distanza di tempo, la sorpresa dei germogli. E infatti Chévillard arriva a dire che uno degli elementi determinanti è appunto lo “stupirsi lui stesso” delle zone che il suo pensiero è giunto ad esplorare tramite la lingua.

Ma un aspetto che raramente si riscontra con tale convinzione in un autore è come la frizzante euforia del processo della scrittura è intimamente legato alla lingua. Alcuni critici hanno definito Chévillard uno scrittore sperimentale, formalista, che si destreggia con esercizi di stile, a tutti gli effetti simile o parte del gruppo OuLiPo. Chévillard, pur apprezzando molti degli autori oulipiani, tiene a sottolineare quanto se ne senta distaccato.

Insiste sul carattere «sensibile», «reattivo» della lingua. «Una frase è come un serpente, le si può calpestare la coda, può morderti, non è un freddo accorpamento di parole, è qualcosa che si contorce sotto le tue mani, guidata spesso da istinti predatori o da preda. Una frase è molto animale, ha una strategia di conquista, di intimidazione, di seduzione». E il fenomeno linguistico opera in noi, scrittori o meno, come un assembramento vivo costituito da un’inventività propria che si rinnova, gonfiato da una carica energetica che ramifica, nel processo della scrittura, le vie della sua esplorazione.

La terza fase a cui giunge l’autore nei confronti del suo ostacolo è che la conoscenza porta alla cura. Conoscendo il nemico si ammortizza il tedio che rifiniva la sua ombra ingigantita dalla nostra paura; appresa la sua forma, il suo comportamento e i suoi timori, spunta, con la stessa timidezza del riccio arroccato nella sua fortezza di spine, l’affetto, affetto che è anche e forse soprattutto un nuovo amore verso noi stessi, che diventa coraggio, saldezza, vigore.

È questo quindi che vuole raccontarci Chévillard? Il superamento dell’ostacolo attraverso degli stadi che la scrittura sperimenta mentre pensa i suoi mezzi? “L’intrusione di un elemento nel nostro sistema privato non domanda per forza il ripristino di un nuovo ordine. La figura del nemico è costitutiva di quello che siamo”, e le forze e le fasi che intavoliamo nel tentativo di resistergli sono le tante superfici che costituiscono la nostra identità sfaccettata; ci sono persone “che perdono loro stesse quando il loro nemico scompare”, dice Chévillard, perché hanno bisogno di sentire quelle forze che dentro di loro sorgono e che a qualcosa si oppongono per sentirsi davvero loro stesse. Il nemico sembra quindi essere l’elemento necessario per permettere a un ordine di pensarsi, nel tentativo di mantenere concepibile l’equilibrio per l’assedio che rappresenta, ogni giorno, il cambiamento. Il riccio è appunto questo: la difficoltà, momento dopo momento, di cui si veste l’ostacolo davanti all’uomo, allo scrittore, che guarda alla propria vita, alla propria pagina.

Nella parte conclusiva dell’intervista Chévillard mi confida qualcosa che è perfettamente coerente con la sua poetica. «Giungere a una situazione d’ordine è per me intellettualmente minaccioso». L’autore persegue un movimento che sguscia via alla cristallizzazione di uno stato delle cose per foracchiare, aprire, sgualcire l’ordine minerale di un avvenimento e inventargli dentro un nuovo scintillare di fenomeni. E questa dinamicità è squisitamente umana: dalla rabbia per una disfatta si passa alla sua comprensione, e magari anche alla curiosità per il modo in cui si è costituita, e soprattutto all’interesse per i cambiamenti e le stratificazioni che dentro di noi ha generato. Chévillard inventa una scrittura che si avvinghia al movimento che la procrea, che non rifiuta, si badi bene, il compimento di uno stato, anzi, lo mette a fuoco e lo analizza, ma che in seguito gli sfugge via, perché il pensiero è movimento e perché gli effetti sono in continua mutazione e perché una scrittura che si siede nel suo stile è una scrittura che rischia di perdere la vitalità che nutre la risolutezza della creazione e la direzione che questa ricerca imperativamente persegue.