Riapre il Museo Pecci / La fine del mondo dall’astronave del Pecci

Prima della fine del mondo ci saranno ovviamente “Gli ultimi giorni dell’umanità”. È questo il titolo del dissacrante dramma – 779 pagine nell’edizione Adelphi in 2 volumi – che Karl Kraus scrisse fra il 1915 e il 1922, avvertendo nella premessa il lettore che la sua messa in scena «è concepita per un teatro di Marte», richiedendo «secondo misure terrestri, circa dieci serate».

Con l’impresa si cimentò Luca Ronconi nel 1990 e nell’estate scorsa, all’ossario di Castel Dante a Rovereto, la compagnia Archivio Zeta di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni.

Prospettive astronomiche, dunque, per un libro chiave di quella “letteratura apocalittica” che, a cavallo fra ‘8 e ‘900, fiorì in tutto l’Occidente, raggiungendo straordinarie vette proprio nell’Impero austroungarico. Dalla cui dissoluzione, già alla vigilia della Prima guerra mondiale e poi agli albori del nazismo, lo scrittore ceco-austriaco prese le mosse per sferzare – noi compresi, andrebbe aggiunto – «i contemporanei, i quali hanno permesso che le cose qui descritte accadessero» e perciò sarebbero tenuti a posporre «il diritto di ridere al dovere di piangere».

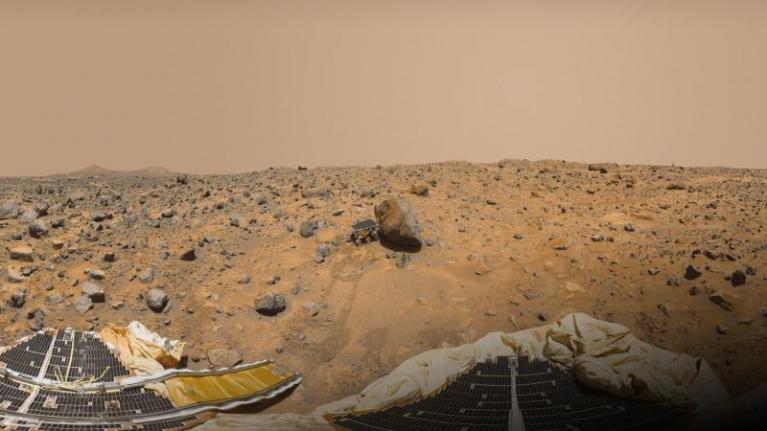

Sono proprio le “prospettive astronomiche” che sembrano il fulcro della mostra “La fine del mondo” con cui domenica 16 ottobre il Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato inaugura, dopo 3 anni di lavori, la propria riapertura. Su una superficie espositiva di oltre 3.000 metri quadrati, le opere di oltre 50 artisti faranno sperimentare al visitatore – spiega il direttore del Museo Fabio Cavallucci – «una specie di esercizio della distanza, che spinge a vedere il nostro presente da lontano».

Entrando nella navicella spaziale giunta da un altro pianeta, munita di un’antenna capace di emettere e ricevere messaggi “cosmici”, che costituisce la nuova ala del Pecci ed è stata realizzata da Maurice Nio, «si viene catapultati – spiega ancora Cavallucci – in un’altra dimensione, si sperimenta la sensazione di vedersi proiettati a migliaia di anni luce, e da lì si ha la percezione del nostro mondo come fosse un reperto fossile, lontano ere geologiche dal tempo presente».

A spingere il visitatore verso questa incommensurabile distanza dai lunghissimi tempi dell’Universo, dai lunghi tempi della storia sulla Terra, dai microscopici tempi delle esistenze individuali, i lavori di Pablo Picasso, Umberto Boccioni, Marcel Duchamp, Thomas Hirschhorn, Jimmie Durham, Carlos Garaicoa, Qiu Zhijie, Julius Von Bismarck, Henrique Oliveira, Cai Guo-Qiang, Julian Charrière e di numerosi artisti giovani ancora poco conosciuti provenienti anche da aree geografiche caratterizzate da contrasti e conflitti.

«Attraverso le loro opere e l’allestimento realizzato – spiega ancora Cavallucci – il nostro mondo, così come lo abbiamo conosciuto dall’origine dell’umanità, ci apparirà già finito, come fossimo sospesi tra un passato ormai lontanissimo e un futuro ancora distante».

Una “rivelazione”, dunque, ovvero – questo vuol dire esattamente la parola greca – una “apocalisse”. Ma assai diversa da quella “delirata” da Giovanni nel suo testo sacro, con la bestia a sette teste e dieci corna vista «salire dal mare» – come qualcuno vuol far credere ancor oggi all’avvistamento di un barcone – che deriva la sua forza dal «grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana» e veniva indicato con il numero 666; o dai quattro cavalieri, uno dei quali solo, l’ultimo, ha un nome: thánatos, che in greco significava tanto peste quanto morte.

Niente di tutto questo nella fine del mondo al Pecci, né le ansie che dall’avvento dell’anno Mille – ma pare siano calunnie a leggere Georges Duby ed Henri Pirenne – hanno accompagnato, con cadenza ciclica e sempre più ravvicinata, altri millesedici anni di grama vita sul pianeta.

Lasciando però, come puntualmente spiegava Augusto Placanica nel suo saggio intitolato Millennio, quel sapore, anzi quasi quel bisogno, di sentir la catastrofe, quella definitiva, di lì a un passo.

E neppure c’è traccia di quell’accavallarsi di titoli – Il tramonto dell’Occidente (Spengler), Nelle ombre del domani, ovvero La crisi della civiltà (Huizinga), L’avvenire un’illusione (Freud), Agonia della civiltà (Schweitzer), Disgregazione dei valori (Broch) – e degli angosciosi contenuti dei libri di Schnitzler, Musil, Mann, Roth, Zeno, Huxley – solo per dirne alcuni – fioriti a cavallo fra la Prima e la Seconda guerra mondiale, con qualche strascico post bellico come Dissipatio H.G. di Guido Morselli o La fine del mondo di Fukunaga Takehiko.

Per non dire della miriade di catastrofisti film che vanno da Metropolis a L’inferno di cristallo, da Independence day a The day after tomorrow, da Melancholia a le varie saghe di zombie e morti viventi.

Vista dall’astronave pratese, assume tutto un altro aspetto la sparizione del genere umano dalla Terra: perché è di questo che ha sempre fantasticato l’apocalitticismo, incurante del fatto che il genere umano vivesse anche in altri continenti diversi dal proprio; propenso, in Occidente almeno, a estinguere con altrettanta incuranza intere genie; e disattento alle ferite inferte al pianeta stesso e a quanto lo popola, animato o inanimato che sia.

Credits: Nasa.

Credits: Nasa.

Per descrivere il mondo da quest’altra prospettiva, «bisognerà avere il coraggio – spiegava Primo Levi in un racconto tratto da Lilít ed intitolato Una stella tranquilla – di cancellare tutti gli aggettivi che tendono a suscitare stupore: essi otterrebbero l’effetto opposto, quello di immiserire la narrazione».

Che si tratti di distanze siderali o di particelle d’atomo, parole come grande, piccolo, caldo o lontano – rafforzate da poco o molto o anche dai superlativi – non aiutano. Lo farebbero le potenze del dieci, ma priverebbero della narratività. Insomma, «nel nostro lessico qualcosa non funziona».

Forse allora l’arte, anche quella immediatamente meno comprensibile, potrebbe aiutarci. E forse è in questa direzione che punta la mostra del Pecci. Il quale, per sviscerare l’argomento anche con la parola scritta, ha ospitato nel suo sito gli interventi di vari studiosi ed esperti, molto eterogenei tra loro ad iniziare dal mestiere esercitato: dall’artista all’astrofisico, dall’astronauta al giornalista, dal coreografo al neuroscienziato: Paco Ignacio Taibo II, Piergiorgio Odifreddi, Fabio Beltram, Julian Charrière, Stefano Catucci, Gian Marco Montesano, Pascal Gielen, Matteo Cerri, Emio Greco, Pieter Scholten, Marco Morelli, Fabio Martini, Damiano Marchi, Joanna Demers.

Fra di essi Wlodek Goldkorn, ipotizza che potremmo essere «già oltre la fine del mondo», come se il nostro oggi fosse «un tempo dopo il tempo», ormai disillusi da «l’idea di un tempo lineare».

Proprio dell’arte Goldkorn dice che essa ha la funzione di «raccontare l'accaduto prima che accada»: cita Maurizio Cattelan, che nel 2004 espose a Milano i manichini di tre bambini impiccati a un albero, pochi mesi prima che a Beslan 186 bambini veri venissero ammazzati in una scuola.

Si fa forte, in questo suo ragionamento, di come il “nouveau roman” nella letteratura e la “nouvelle vague” nel cinema abbiano anticipato «la fine della parola e l'esaurimento del ruolo dell'immagine; ossia la radicale crisi della narrazione con un inizio, uno svolgimento e una fine» e, più indietro ancora, negli anni Trenta, di come lo scrittore polacco Bruno Schulz «intuì la crisi di quella narrazione che si immagina il tempo lineare e in continuo progresso».

Sostiene che «non siamo in grado di ricostruire il mondo che ogni giorno stiamo smontando», smentendo Marx per il quale «l'umanità si pone solo problemi che è in grado di risolvere».

Cita numerosi esempi di questa costante destrutturazione e delle fragili convinzioni a lungo coltivate cadute sotto colpi di piccone. E per ovviare a tutto ciò suggerisce un ritorno alle origini, inteso come «pensare e agire come se il tempo non ci fosse più», ri-scoprendo lo stupore e senza aver paura di porre domande prime ed elementari: cosa è il tempo? Cosa è l'amore? Cosa è la morte?

Quello che si vede dall’astronave di Goldkorn appare piuttosto: “agire come se il tempo non ci fosse più” è niente di più di quello che Epicuro molto tempo fa, Buddha poi (e forse il genuino Gesù), Gregory Bateson non di recente e Thich Nhat Hahn ancora, ci hanno suggerito: cogli l’attimo, ma che sia un attimo pieno di consapevolezza, cosciente di diventare fra un attimo, quando sarà già futuro, passato.

Fosse questa la rivelazione che in greco si dice apocalisse?