Serhij Žadan / L’Ucraina tra memoria e oblio

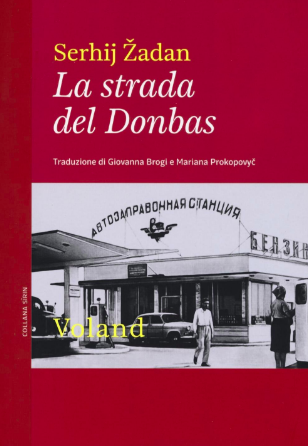

La storia recente dell’approdo al mercato editoriale italiano di Serhij Žadan riflette il destino condiviso da molte letterature cosiddette ‘minori’ all’interno del contesto letterario europeo – ed in particolar modo, di quelle che sono espressione delle realtà post-comuniste. La carenza di traduttori qualificati, la mancanza di finanziamenti pubblici a sostegno delle nuove pubblicazioni – e di legami istituzionali funzionali tra l’Italia e molte realtà sorte nell’Europa centro-orientale dopo il ’91 – affidano il successo di queste letterature all’intraprendenza dei piccoli editori e alla perseveranza di chi sin dall’inizio ‘crede’ nell’opera di turno. È il caso della Voland che, dopo averci fatto conoscere il bulgaro Georgi Gospodinov e il romeno Mircea Cărtărescu – rispettivamente finalista nel 2014 e vincitore nel 2016 del premio Gregor von Rezzori per la migliore opera di narrativa straniera tradotta in Italia – nel settembre di quest’anno ha riportato in Italia l’autore più rappresentativo della letteratura ucraina contemporanea. Letterato, cantautore, saggista e assiduo promotore di eventi culturali nel suo Paese, Serhij Žadan, classe 1974, è insieme a Jurij Andruchovyč – edito in Italia da Besa (Moscoviade, 2009), e di recente da Del Vecchio (I dodici cerchi, 2016) – uno dei poeti e prosatori di lingua ucraina più noti ad Occidente.

Nei suoi romanzi Žadan ci guida all’interno delle intricate vicende storiche e sociali dell’Ucraina indipendente, di cui a più riprese è stato protagonista attivo. La produzione artistica dell’autore ucraino – che ruota tra poesia, prosa, musica e pubblicistica – è profondamente legata all’incerto e travagliato percorso storico del suo Paese, nei confronti del quale si pone come attento osservatore e interprete:

“È chiaro che il nostro passato non ci lascerà in pace. Richiederà la nostra attenzione, metterà alla prova la nostra pazienza. E non può essere altrimenti. È rimasto fin troppo lì, nel nostro passato: porte aperte e bollette non pagate, tanto dolore, tante immagini… La nostra storia ricorda tutto tranne che uno scherzo. Sembra più una rubrica telefonica, dalla quale qualcuno in modo maniacale e persistente ha cancellato nomi e numeri. E sarebbe bene imparare a navigare in questo libro, non aver paura di trovarvi informazioni che non porteranno alcuna felicità, ma che tuttavia potrebbero dare un po’ più di giudizio. Sarebbe bene non aver paura di ricevere telefonate del passato. E sarebbe bene non cercare quei numeri persi nel futuro. In generale – sarebbe bene non confondere il passato con il futuro.”

In questo brano tratto da un saggio intitolato ‘Il passato come futuro’, pubblicato dall’autore sul portale ucraino Novoe Vremja lo scorso 15 ottobre, Žadan ci introduce ad una delle tematiche chiave attorno alle quali ruotano le sue speculazioni letterarie: il rapporto tra memoria e oblio, tanto nella sfera individuale – privata – come in quella collettiva – nazionale. Si tratta di una dimensione di ‘frontiera’, di una costante negoziazione tra i relitti culturali di un passato recente, quello sovietico, che ritorna nel ‘presente’, e del nuovo che – con tutte le sue brutture e incongruenze – avanza inesorabilmente verso il ‘futuro’. Uno spazio di frontiera che ben incarna anche la sede privilegiata per l’ambientazione dei suoi romanzi, ovvero quell’Ucraina orientale tristemente tornata agli onori della cronaca per via delle recenti drammatiche vicende.

Se con Depeche Mode (2004), uscito in traduzione italiana nel 2009 per Castelvecchi, l’autore ci porta nella città dove risiede da tempo, Charkiv – seconda città ucraina per numero di abitanti ed ex-capitale della Repubblica socialista sovietica ucraina dal 1917 al 1934 – e ci racconta della vita nei sobborghi industriali della città nei primi anni Novanta tra le scorie dell’era sovietica e il proliferare nella nuova cultura di massa occidentale, è invece con La Strada del Donbas (traduzione italiana a cura di Giovanna Brogi e Mariana Prokopovyč) che l’autore, insieme al suo protagonista Herman, fa un passo indietro nel tempo e nello spazio, tornando anch’egli nella sua regione natale: Vorošylovhrad, toponimo sovietico dell’odierna Luhans’k, nonché titolo originale del romanzo uscito in Ucraina nel 2010. Ed è proprio una ‘telefonata dal passato’ a indurre il protagonista Herman a ritornare nella sua città natale con l’intento di mettersi sulle tracce del fratello scomparso, finendo poi per occuparsi della sua stazione di servizio. Nel corso del romanzo una narrazione in prima persona ci guida così all’interno del viaggio di un agente pubblicitario dell’Ucraina degli anni Duemila lungo la strada del Donbas, al contestato confine russo-ucraino – che oggi ospita le autoproclamate Repubbliche Popolari di Donec’k e Luhans’k. I dialoghi sono rari, e sembrano dar respiro a una narrazione intensamente lirica, attraverso la quale l’autore ritrae uno spazio sospeso, rarefatto. La strada del Donbas – il titolo della traduzione italiana richiama la scelta fatta dai curatori dell’edizione francese, La route du Donbass (2013) – è la via del commercio, un luogo di incontro per ucraini, russi e zingari, per gasisti d’età sovietica e nuovi imprenditori corrotti. Frontiera che collega il nulla e il niente, la memoria e l’oblio, la vita e la morte:

“Stetti a lungo sotto il cielo caldo presso la strada maestra, vuota come il metrò di notte: la stessa disperazione tutt’intorno, gli stessi lunghi minuti che non passavano mai. All’incrocio, all’uscita dalla città, c’era una fermata dell’autobus, meticolosamente vandalizzata da viaggiatori sconosciuti. Le pareti erano ricoperte da disegni neri e rossi, in terra dovunque vetri rotti, e sotto la tettoia di mattoni cresceva un’erba scura dove si nascondevano lucertole e ragni. Non me la sentivo di entrare lì dentro, me ne stavo all’ombra della parete e aspettavo. Mi toccò aspettare a lungo. Di tanto in tanto dei tir si dirigevano verso nord lasciandosi dietro polvere e disperazione…” (p. 23).

Il “vuoto senza fine, senza contenuto, forma e sottotesto” che fa da sfondo alle avventure di Herman può essere riempito soltanto dalla memoria. Una memoria personale che molto spesso rievoca i traumi dei grandi mutamenti storici, la perdita di una speranza coltivata nella dimensione sospesa di un’infanzia e di un’adolescenza spensierate, in un passato immobile e ormai lontano. Come nel passaggio del romanzo in cui gli sterminati campi di grano di Vorošylovhrad riportano alla mente di Herman le fughe con gli amici per ammirare, come nel dipinto ‘Futuri Aviatori’ dell’artista sovietico Aleksandr Dejneka, gli aerei che sfrecciavano nel cielo del Donbas:

“Io e i miei amici vivevamo dall’altra parte dei campi di grano, nei dintorni, in prefabbricati bianchi circondati da alti pini. Verso sera uscivamo dal nostro quartiere, camminavamo nel grano nascondendoci alle rare macchine, ci spostavamo a scatti lungo il recinto, ci sdraiavamo nell’erba polverosa e guardavamo gli aerei…Tornavamo verso casa che era già notte, erravamo nel fitto grano caldo pensando all’aviazione. Volevamo tutti diventare piloti. La stragrande maggioranza di noi diventò un perdente” (p. 30).

Una memoria che non si fa nostalgia, ma che nel corso del romanzo si fa pervasiva, riattivando percorsi di senso che sembravano ormai sopiti per sempre. Memoria che restituisce il legame del singolo con l’ambiente circostante, che si fa concreta, risvegliando un senso di solidarietà tra la comunità locale, posta di fronte agli spietati imprenditori che cercano di tagliare definitivamente il nesso che unisce gli abitanti di Vorošylohrad alla loro terra. La strada del Donbas ci restituisce un grande affresco metaforico, poetico, dell’Ucraina contemporanea, che viene qui osservata dalla prospettiva straniata di Herman. Come emerge nelle battute finali dell’opera, il romanzo di Žadan testimonia appieno la convinzione del suo autore nel fatto che solo inserendo nuovamente il passato e il futuro del Paese in una dimensione lineare da un punto di vista tanto cronologico quanto affettivo, solo facendo i conti con i traumi del passato e le brutture del presente, saremo in grado di guardare al futuro con giudizio e speranza:

“Loro fanno così. E io non capisco perché. Cavolo, loro vivono qui. In queste città. Sono cresciuti qui. Andavano a scuola, marinavano le lezioni, giocavano a calcio. Hanno passato qui tutta la vita. Perché fare terra bruciata alle loro spalle? Tutti questi froci che sbucano da ogni parte, che diventano sempre più forti. Banchieri marci, sbirri, uomini d’affari, azzeccagarbugli, politici di belle speranze, analisti, proprietari, merda capitalista: perché si comportano così, come se stessero qui in vacanza? Come se domani dovessero andarsene? In realtà non vanno da nessuna parte. Loro rimarranno qui, andremo a fare la spesa negli stessi negozi… Come si fa a dire che sono indifesi... Tu credi che si rincoglioniscano solo a causa della loro debolezza?

- Sì, e per insicurezza.

- E che si può fare?

- Fai quello che hai sempre fatto, Herman… Fai quello che hai sempre fatto. Non ignorare i vivi. E non dimenticare i morti” (p. 388).