Michelangelo Pistoletto

Michelangelo Pistoletto è stato testimone privilegiato di oltre cinque decenni di arte contemporanea. Ha avuto parte in vicende importanti, di rilievo sovranazionale; e in trasformazioni decisive. La sua biografia professionale incrocia la storia di tutti ancora oggi, quando lo vediamo muoversi tra Biella, Roma e Bruxelles come ambasciatore di una personale proposta di rinnovamento sociale, amico e confidente di uomini politici di primo piano, come Giorgio Napolitano.

Il ruolo che Pistoletto si ritaglia è ben più vasto e ambizioso di quello del semplice artista. Giura di non considerarsi “sciamano” ma si muove da predicatore e profeta, su piani molteplici che non è facile tenere assieme. “Sento come se la società umana fosse mia committente”, confida, “e mi chiedesse di pensare qualcosa per cambiare la situazione”. Dovremmo prendere sul serio l’affermazione, al tempo stesso messianica e puerile. Malgrado le smentite, è evidente che tra le motivazioni più profonde della sua stagione tarda sia proprio il tedio dell’“arte contemporanea” e la convinzione che il gioco - quantomeno il gioco che a partire dagli anni Sessanta abbiamo conosciuto - è pressoché finito.

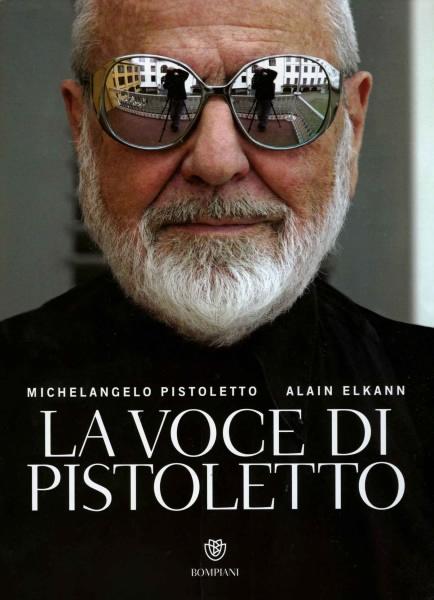

Il titolo della lunga conversazione tra Pistoletto e Elkann, La voce di Pistoletto, appare preso in prestito da una recente pubblicazione su Beuys: rimanda a dimensioni carismatiche, di veridicità e testimonianza, che hanno caratterizzato anche l’attività dell’artista tedesco, sorta di alter ego di Pistoletto. La dimensione “spirituale” vince su quella “estetica” e la produzione di oggetti luccicanti e dispendiosi appare ormai secondaria.

La “voce” appunto. Porre così grande enfasi sulla propria “voce” non avrebbe senso, da parte dell’artista, se non vi fosse acuta consapevolezza del fallimento della critica che ha preteso di interpretare la neoavanguardia italiana, o quantomeno delle testualizzazioni che l’hanno accompagnata storicamente. Ciò che è stato detto, ciò che è stato scritto non ha grande importanza. “La parola serve a spiegare quello che non si capisce dell’immagine”, aggiunge. “Attribuisco grande importanza alla parola perché voglio comunicare cose che devono essere capite e non solo intuite, immaginate o [peggio] fraintese”.

Al progetto politico-palingenetico non giovano i luoghi comuni né l’astratta vaghezza dei principi. Cosa differenzia l’evocazione del Terzo Paradiso da un fantasioso credo individuale, uno slogan New Age tra i tanti? Non saranno mere dichiarazioni di intento, “segni” e “simboli” idiosincratici o propiziatori rituali di aratura a modificare il corso della storia. “Sembra che una parte significativa del paese”, osservano Amato e Graziosi in Grandi illusioni (2013), “delle sue élites politiche, culturali, economiche abbia preferito vivere di illusioni, chiudendosi in se stessa e rifiutando per lunghi anni di guardare la realtà e fare i conti con essa”. L’affermazione solleva un problema che ha estese implicazioni anche per la storiografia artistica contemporanea. Un artista di fama può essere acutamente consapevole del mutamento di paradigma. Al tempo stesso non sembra nella migliore condizione per contribuirvi, o candidarsi al ruolo di nomoteta. “L’umanità ha bisogno di ricercatori, scienziati e ingegneri”, sostengono caustici gli autori di Kulturinfarkt, brillante pamphlet politico-culturale apparso di recente in Germania. “Persone che con passione affrontano compiti che richiedono tenacia, senza riconoscimento pubblico, mossi dall’entusiasmo e non dall’idea di diventare icone glamour”.

Pistoletto sacrifica trasparenza e distacco all’urgenza di adattare miticamente ciò che è stato a un’agenda artistica, politica e sociale successiva. Il racconto si costella di anacronismi inattendibili, omissioni e vanità cui manca un’efficace azione di contrasto da parte dell’intervistatore. Esemplifichiamo. Gli Oggetti in meno (1965-1966) ci sono presentati come una serie omogenea di opere scaturite da un imperioso (e a suo modo eroico) proposito antiamericano. La documentazione in nostro possesso non suffraga tuttavia l’autointerpretazione, al contrario: esistono fondate ragioni per ritenere che Pistoletto oscilli al tempo tra un sommesso rifiuto dell’egemonia commerciale americana e il ben più determinato (e prosaico) desiderio di ingraziarsi comunque gli artisti e i galleristi più influenti. Pratica l’omaggio pubblico, non interrompe mai la produzione di Quadri specchianti né esita a mostrare la propria attività (anche gli Oggetti!) in chiave Pop, proponendosi più volte, con sottile gioco di potere nei confronti degli artisti più giovani, nel ruolo di “dispensatore” di notorietà.

La Venere degli stracci (1967) diviene un’impegnata opera ambientalista malgrado sia ragionevole dubitare abbia mai inteso esserlo. Sono inoltre innumerevoli gli artisti cui si attribuiscono emulazione o plagio e si impone (inverosimilmente) la propria paternità: Kosuth, Boetti, Koons. Si nega una qualsiasi importanza a Manzoni (anche se non a Klein) e il rapporto con Pascali decade a mero aneddoto. Armando Testa? Un semplice amico di famiglia. La scelta del “grado zero” di complessità riduce l’arte a un pettegolezzo faceto o malizioso. Il ricorso alla fotografia caratterizzante i Quadri specchianti sembra non avere avuto precedenti nel New Dada americano, e mancano del tutto i riferimenti al Novecento nazionale. La circostanza sorprende. Pistoletto si propone come difensore e erede della grande tradizione figurativa italiana. Perché dunque tacere sull’importanza (poniamo) di Casorati per l’evoluzione dei Quadri specchianti? Il rimando a un’estetica classico-arcaica dell’imperturbabilità e della quiete è saldamente radicato nella tradizione italiana entre-deux-guerres. Si è considerato Casorati troppo “locale”, disdicevole per chi coltivi ambizioni internazionali? Il passaggio dal narcisismo della testimonianza autobiografica alla storiografia tout court non riesce, e l’amabile fluidità della conversazione si risolve in un rito privato, a tratti autocelebrativo. Spiace: perché proprio l’insistenza sulle “responsabilità” pubbliche dell’”artista”, in senso pedagogico e civile, sembrerebbe obbligare a un atteggiamento più severo e controllato.

Le difficoltà di orientamento devono essere state formidabili per un autodidatta con incerte e disparate competenze figurative. Pistoletto stesso rievoca un apprendistato rapidissimo, ondivago e carico di dilemmi. Tutti gli “ismi” sembrano sfidarsi attorno a lui in anni in cui Torino si apre tumultuosamente e in gran fretta all’intera tradizione delle avanguardie internazionali. “Negli anni Cinquanta era come stare a Tokyo, a New York, a Parigi, perché l’arte di quei luoghi era esposta a Torino”. Una foto d’archivio datata 1964 e riprodotta nel volume mostra Pistoletto in bella posa insieme a Pistoi, Carla Lonzi e Carla Accardi sullo sfondo di una tela di Frank Stella, in occasione di una personale di quest’ultimo alla Galleria Notizie. Non potremmo immaginare niente di più lontano dai Quadri specchianti di Pistoletto, con il loro susseguirsi quasi romanzesco di volti, scenari, relazioni, delle nere geometrie di Stella. Ma il “talento” dell’artista torinese è proprio quello di accogliere progressivamente ogni differenza all’interno della propria attività, nel trasformare la singola opera in una giustapposizione di modi e “maniere”, in una “verifica” di tecniche e “stili”. L’affermazione più sorprendente del volume? “Il talento consiste nella capacità di far coincidere l’analisi con la sintesi”. Il giovane Pistoletto non produce “immagini” (nel senso dell’unità e della coesione); forse non mira neppure a possedere uno “stile”. Eclettico e sperimentale, amletico ma senza “dramma”, combina “astrazione” e “figura”, monocromo e “realismo esistenziale” in ciascuna composizione della serie che più di ogni altra ha contribuito alla sua notorietà. Che altro è lo specchio se non un “monocromo”? E il motivo fotografico se non una citazione (quasi un ready made) della pittura? Non aderisce all’una o all’altra posizione: invece compara, riflette e lascia che siano altri a interpretare.

Tutto cambia tra 1964 e 1965. L’affermazione di New Dada e Pop alla Biennale veneziana del 1964 è solo il più rilevante episodio di cronaca artistica del tempo. Sono però le relazioni tra artisti, curatori e galleristi a modificarsi irreversibilmente. Pistoletto riporta alcuni episodi che potrebbero rientrare in un annale di storia giudiziaria o criminale. L’aut aut imposto da Castelli nell’autunno 1965 era già noto: se vuoi sfondare, questo il senso, devi trasferirti a New York e prendere la cittadinanza americana.

“Dimenticati di essere europeo”. Pistoletto non mostra rancore per Castelli, che a suo dire cercò solo di aiutarlo (concordiamo). Né per Rauschenberg, che tuttavia sappiamo essere stato pronto a ogni durezza pur di impedire a Klein di spuntarla sulla scena americana. Sembra invece accusare Johns di pregiudizio antieuropeo, strumentale o meno; e persino di uno sconcertante atto di indimidazione avvenuto nello stesso periodo. I Quadri specchianti in deposito da Castelli furono “presi a martellate” e danneggiati da un rivale mai rivelatosi, provvisto tuttavia di “un’influenza decisiva” sulle scelte della galleria. “In quel momento mi sono davvero spaventato”, ammette Pistoletto. “Ho pensato che qualcuno avrebbe potuto anche uccidermi”.

Nel biennio in questione il rapporto con il mercato artistico transoceanico diventa decisivo, certo non solo per Pistoletto. A partire dall’autointerpretazione degli Oggetti in meno (1965-1966) il racconto appare di fatto modellato dalla preoccupazione di rendersi comprensibile all’interlocutore americano: da esigenze dunque di traduzione e export. Il resoconto ci giunge indiretto, attraverso una sovrascrittura che impone riferimenti distanti, lessici e dizionari spesso fuorvianti. Ha caratteri come di palinsesto. Alain Elkann mostra sventuratamente di ignorare un problema che la migliore ricerca storico-artistica italiana e internazionale ha riconosciuto da tempo quando concede candido che La voce di Pistoletto non è “un libro d’arte né una biografia, ma una terza opera che non è te stesso né il tuo lavoro, ma ciò che si racconta”. L’affabulazione non risolve le difficoltà. La storia dell’arte italiana contemporanea è divenuta da tempo memoria esclusiva di pochi, e attende di tornare a essere patrimonio collettivo. A questo serve la filologia.

Una versione più breve di questo articolo è apparsa su Il Giornale dell'Arte