Luca Rastello. Due anni dopo / Piove all’insù e la violenza del ’77

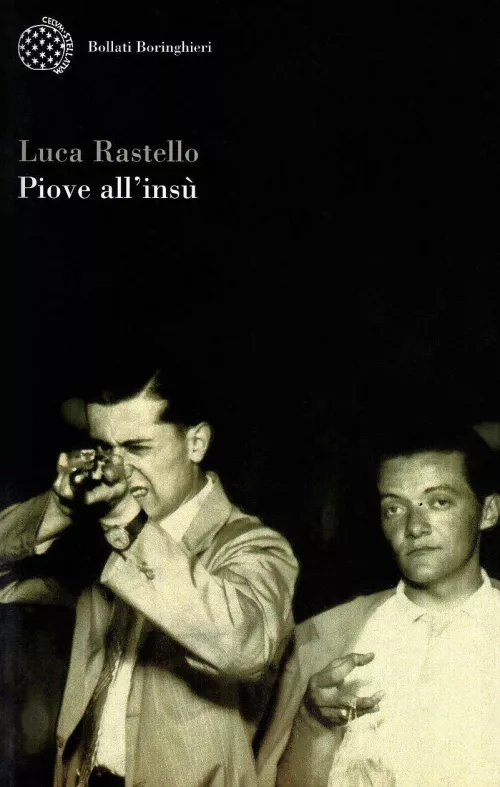

Due anni fa moriva, a pochi giorni dal suo cinquantaquattresimo compleanno, Luca Rastello. Intellettuale tra i più lucidi e impegnati della sua generazione, autore di reportage memorabili nella sua attività di giornalista, Rastello è stato innanzitutto e perlopiù un grande scrittore, la cui opera ancora aspetta di ricevere l’attenzione critica che merita. Qui è dell’esordio romanzesco di Rastello, Piove all’insù (Bollati Boringhieri, 2006), che vorrei parlare: non solo il suo capolavoro, ma anche un romanzo cui, nel quarantennale del 1977, spetta un posto d’onore nella bibliografia in continua evoluzione su quel periodo storico e sul movimento multiforme che lo ha attraversato.

Piove all’insù si apre in una cornice pseudo-epistolare collocabile con ogni probabilità nel 2002: Pietro, narratore e protagonista, ha appena saputo del licenziamento ingiustificato della compagna e, «tanto per distrar[la] un po’» (p. 7), decide di svelarle un dettaglio risalente agli inizi della loro storia che gli è riaffiorato alla mente di recente – un pretesto, in realtà, per raccontarle la sua giovinezza e rincontrare il se stesso di fine anni Settanta. Così, tramite le vicende personali e familiari di Pietro, organizzate in una struttura temporalmente complessa che agisce per frammentazioni e progressive accumulazioni, il romanzo ricostruisce alcuni decenni cruciali della storia recente d’Italia, e in particolare il triennio che va dal 1976 al 1978, quando Pietro muove i suoi primi passi di adolescente nell’esperienza politica del movimento del ’77, a Torino. Se Piove all’insù è stato acclamato come «il più bel libro sugli anni Settanta» (Marco Revelli), però, non è solo per il periodo storico che rievoca, ma, soprattutto, per il modo in cui lo fa: ovviando magistralmente a tutti i rischi e alle insidie del caso – quali un atteggiamento reducista, un tono autocelebrativo, o, al contrario, una censura a posteriori contrita e rinnegatrice – Piove all’insù ci restituisce il ’77 attraverso un punto di vista obliquo, ma non per questo distorto.

Lo sguardo di Pietro infatti riesce ad abbracciare tutte le componenti e tutti i linguaggi del movimento, come l’ironia dissacrante e la straordinaria creatività, il tentativo di ricostruire i rapporti personali, familiari e sessuali fuori dalla normatività borghese, la lotta e il cedimento alle droghe, il femminismo. Tra i nuclei storici e tematici di Piove all’insù, uno dei più importanti e densamente trattati riguarda, necessariamente, la violenza politica. Ed è su tale aspetto che vorrei soffermarmi, nella convinzione che il miglior modo di ricordare Luca Rastello sia fare della sua opera un oggetto di studio approfondito.

La caratteristica più evidente e spesso sorprendente della voce del narratore è la sincerità con cui disvela e mette in mostra ogni suo pensiero, difetto, dettaglio imbarazzante, tic comportamentale. Questa postura si applica a ogni ambito dell’esperienza passata in rassegna: dai rapporti con le donne a quelli coi genitori, fino alla questione della violenza e dell’illegalità. Se allora in questa narrazione di schegge e incastri volessimo cercare di ricostruire e ordinare la serie di episodi che riguardano il rapporto di Pietro con l’illegalità, potremmo far risalire tutto al primo furto di caramelle consumato col cugino Maurizio; iniziazione dopo la quale, quasi con solennità, Pietro penserà che «Avevamo cominciato a rubare, ora si poteva anche prendere il pullman senza biglietto, per dire» (p. 177). La progressione è confermata da un episodio di qualche anno successivo, ma collocato all’inizio del racconto: con gli amici d’infanzia Dino e Ruben ci saranno i graffiti sui muri (il primo, che prefigura l’orientamento politico successivo, “Attento, borghese”, p. 15) e le sassate alla bacheca dell’MSI a Orbetello (p. 16), senza dimenticare che «Eravamo anche bravi a rubacchiare nei negozi, spesso alla Rinascente, il pomeriggio: il mio capolavoro, un pallone (sono uscito palleggiando)» (p.15). Ma è il biennio 1976-1977 a dare al ragazzo l’irripetibile occasione di trovare una dimora ideale e ideologica alle sue tendenze prepolitiche, intuitive, corporee: se l’estate passata in un’azienda ortofrutticola gli insegna che «“voglia di lavorare” è una bestemmia» (p. 26) in perfetta concomitanza e aderenza al rifiuto del lavoro, e le prime scoperte sessuali avvengono entro una relazione a tre nata all’insegna della nuova umanità prescritta dal ‘77 (il «Patto dell’Uomo Nuovo»), il desiderio di ribellione di Pietro trova spazio e legittimazione in un movimento che fa dell’illegalità uno strumento di azione sulla realtà e della violenza di massa il terreno sul quale combattere la lotta al sistema.

Le azioni illegali raccontate sono tante, e tutte descritte, nelle loro realizzazioni ingenue e rocambolesche, con umorismo e ironia: dalla prima autoriduzione, arrischiata al ristorante e finita in una concitata fuga dal cameriere armato di pala da pizzaiolo, al tentativo di dare una sede al Circolo Barabba occupando una palestra, per scoprire che proprio lì le suore ospitano le ragazze orfane, fino al sequestro di un autobus a cui, prima di consegnarlo ai manifestanti tallonati dalla polizia, l’autista aveva inserito l’antifurto. Quando lo stesso narratore, modellandosi sulla voce del Pietro adolescente, dice che l’esproprio proletario è «quello che faccio io alla Rinascente, ma fatto in tanti e gridando» (p. 39), il legame tra personale e collettivo diventa lampante in un’analogia che, sotto l’ironia, racchiude tutto l’entusiasmo di chi trova risposta al proprio spontaneismo in pratiche comuni e politiche. Anche da adulto, a posteriori, riflettendo sul rapporto tra illegalità e movimento Pietro evidenzia la stessa relazione:

Illegalità diffusa, è così che avevamo chiamato il nostro modo di stare sulle soglie: formula magica che nomina gesti scomposti, mare aperto dove prende senso il furto del pallone alla Rinascente, il sacco di un autogrill, la preparazione di una bottiglia esplosiva, l’autoriduzione proletaria, una rissa due sotterfugi e quattro balle alla fidanzata. (p.199)

È una lettura interessante, nel suo modo di interpretare in chiave finalistica anche un gesto primordiale come il furto di un pallone, come se si trattasse di una prefigurazione di ciò che accadrà nel giro di pochi anni. In una sorta di significazione teleologica, il regime di illegalità diffusa promosso dal movimento non solo dà cittadinanza agli atti più marcatamente contestatari (e, subdolamente, alle bugie dette in privato), ma spiega e dà senso anche ai passati atti di ribellismo pre-adolescenziale, premesse di quel desiderio di non avere regole – e di essere perciò liberi – che l’adolescenza si incaricherà di soddisfare e prolungare. Tuttavia, ben presto si affaccia l’ombra della violenza militarizzata, e nella stessa pagina leggiamo:

Illegalità di massa, la violenza collettiva mi piaceva perché era impossibile, un sogno di dilazione, un modello, come la sfera perfetta, un espediente per rimandare, un orizzonte di bellezza e armonia che ci faceva tutti artisti e nessuno assassino. L’agguato, la pistola, la morte per decreto e appuntamento, corpo che sopprime un altro corpo, non appartengono al modello. (p. 199)

La puntualizzazione è cruciale: la violenza di massa, che certo è perseguita con intenzionalità e consapevolezza, non ha a che fare, almeno non programmaticamente, con la violenza armata e omicida che si fa largo tangenzialmente al movimento già a partire dai suoi primi mesi di vita; eppure, la stessa necessità di una tale distinzione disvela la congenita labilità di un confine che, se non da Pietro, verrà ampiamente superato da alcuni suoi compagni.

Per comprendere a fondo dove stia l’origine della tensione violenta e del suo stesso sconfinamento, si deve partire da un dato fisico, corporeo: «C’è violenza nelle nostre pance, certo, e se ne sente l’odore, nelle strade» (p. 42), dice Pietro, là dove le pance sono quelle di tutti, indifferentemente. A partire da questo dato, diffuso e collettivo, il Pietro di venticinque anni dopo prova a immedesimarsi in coloro che, come lui, avevano «menti in cerca di struttura» ma, a differenza di lui, la struttura la trovarono nel piombo:

[…] e come puoi resistere a una formula che dice che la forza che senti scorrere nelle tue braccia nelle gambe e nell’asfalto della strada che si alza sotto le tue scarpe di gomma è forza lucida di metallo, coerente e meccanica, e può spaccare il mondo? Come si fa a resistere al fascino di una potente intuizione geometrica? Gli arruolatori lo sanno. (p. 43)

Se Pietro si interroga sul dramma dei suoi compagni con un tono di partecipazione dolente è perché, pur avendovi risposto in modo differente, non può negare di aver sentito la stessa inquietudine, la stessa esigenza di forma e ordine. Nelle parole di Pietro è viva la consapevolezza che se tutti avvertono una indescrivibile forza che scorre tra se stessi e il mondo, ovvero se la violenza è un fatto di necessità e di corpo, e di corpo giovane, il discrimine allora si situerà tra un modo e l’altro di esprimere questa forza, tra una disposizione più o meno forte a farsi sedurre da quella combinazione di efficienza e morte, di precisione e ferocia, di cui tutti percepivano il fascino ma che solo nel 1978 Franco Piperno riassumerà nell’espressione «Geometrica Potenza». Con questa assimilazione tra se stesso e i compagni, Pietro non solo suggerisce che sia sbagliato attribuire la violenza – come sarebbe più consolatorio, ma anche ipocrita – a una sola, fantomatica, frangia violenta, ma offre anche un efficace e coraggioso antidoto contro varie narrazioni tossiche odierne sugli anni Settanta: ad esempio, quella che riducendo la violenza del ’77 ai suoi termini militari crede equivalenti il movimento e il terrorismo, e quella, semplicistica, per cui il movimento era diviso tra un’ala autonoma e una creativa, dove la prima avrebbe surclassato la seconda imponendo un’improvvisa e imprevista svolta violenta e militarizzata.

Il romanzo vuole insomma dire, senza filtri o cautele moralistiche, che la violenza era già in questi ragazzi in cerca di un’identità e di un linguaggio per esprimerla, ed era già nel movimento, a livello conscio e non irrazionale, come strumento di azione sulla realtà. E che, semmai, quel che avverrà in seguito – l’impennata individualista e radicalizzata della marca violenta già iscritta nel movimento, che si affianca e poi prevale su quella, politica, di massa – fu altro, degenerazione da tanti non calcolata né voluta, opera al nero di un processo alchemico fuori controllo.

Se queste sono le riflessioni di un Pietro adulto che ritorna sul passato dopo aver testimoniato non solo del proprio, ma anche del destino dei suoi compagni, nel romanzo trova spazio, soprattutto, il racconto in soggettiva di questo travalicamento. In quel che Pietro adolescente osserva da vicino, infatti, già a partire dal marzo 1977 si intuisce un primo incrinarsi del confine tra ciò che si vuole violento e ciò che trascende i limiti che ci si è dati. Quando nel giorno dell’uccisione di Francesco Lorusso ascolta Radio Alice, che «orgogliosa e dolente, confessa che tutti, tutti insieme, hanno preso parte, preparato le molotov, scelto la violenza» (p. 89), Pietro non sa ancora che l’indomani, a Roma, sperimenterà su di sé, in prima persona, il significato delle parole ascoltate alla radio; partecipando al corteo che, pur organizzato in precedenza e indipendentemente dai fatti di Bologna, ne diventa inevitabilmente una contromanifestazione, Pietro racconta che «il corteo si muove lungo la parallela, via Cavour, lento, trattenuto, e scende pioggia dal cielo, le urla come un rituale consolatorio, lungo un percorso che ti sta portando più in là di dove volevi stare» (p. 89): quasi come un fatto cinetico, meccanico, la violenza si manifesta e accade come un flusso che il singolo non può né saprebbe controllare.

Ma oltre a sperimentarne direttamente il potenziale, Pietro vede questa cupa forza che conduce «più in là di dove volevi stare» anche, totalmente dispiegata, nel salto di qualità che i suoi stessi compagni compiono in gruppi che intersecano il movimento. Se ne accorge per la prima volta a maggio, durante uno scontro nei pressi della Tesoriera, dove tra i ragazzi che sparano vede, tra gli altri, Billy, uno dei ragazzi del Circolo Barabba che Pietro all’inizio ritiene «irraggiungibili» e rispetto ai quali, anche in seguito, risulterà sempre e nonostante tutto un gregario. È a partire dal momento di questa agnizione che il narratore ci accompagna nel crescendo di consapevolezza, sempre più consistente, che il sentiero della lotta armata corre più vicino al proprio di quanto non si pensi, se è vero che vi si riconoscono coloro che negli stessi mesi, negli stessi giorni erano i propri compagni di circolo. Degli «arruolati» Pietro dice che «nuotano bene sui fondali bassi del nostro sogno d’illegalità» (p. 103), e una simile lettura del legame tra lotta armata e ’77 non può dirsi lontana da quella dello storico Luca Falciola, che in un’importante e necessaria monografia sul tema (Il movimento del 1977 in Italia, Carocci, 2015) interpreta il movimento come il radical milieu di cui la clandestinità si serve per trarne non solo risorse materiali e umane nella forma di basi logistiche e di arruolati, ma anche risorse ideologiche e simboliche sotto forma di legittimazione. Più di ogni altra città italiana, questo fenomeno ha riguardato proprio la Torino di Pietro, perlomeno nel 1977, quando tanti si unirono a Prima Linea rimanendo attivi anche nelle organizzazioni legali:

Fanno riunioni, a lato della nostra assemblea permanente, in orari diversi, nella stanza dietro, in un angolo, fuori, parlano fra loro, valutano, incontrano, hanno una parola per tutti, ma solo per alcuni che vengono scelti certe parole speciali (p. 103)

Una strana convivenza, quasi un’osmosi, della quale la «stanza dietro» è la metafora più calzante. Luogo in cui la letteratura trasfigura la storia, archetipo di tutte le stanze impenetrabili e nell’ombra, è in quella «stanza» che si supera l’orizzonte della conflittualità diffusa, per dirigersi verso una realtà spietata di sanguinosi agguati e omicidi.

Quando a settembre Barabba cambia sede e non si limita a dotarsi di un servizio d’ordine, ma diventa, in definitiva, un servizio d’ordine esso stesso, Pietro si accorge che un uso individuale, e militare della violenza sta soppiantando quello conflittuale, collettivo e politico. Una gerarchizzazione dei soggetti sta compromettendo la coralità del movimento, ed è qui che diventa centrale capire chi è Pietro, metterne a fuoco il punto di vista, di escluso, da cui scaturisce il suo racconto. Pietro non può certo dirsi un personaggio eroico. Si tratta senza dubbio di un ragazzo sveglio, intelligente, che fa di tutto per rimanere al passo con il tempo che vive, ma è anche uno che, in definitiva, ha paura: nel gruppo del circolo non assume mai posizioni di primo piano, se aggredito non reagisce. Come tutti prova una rabbia indistinta a cui cerca sfogo, ma l’aspetto fisico, dai tratti delicati e femminili, lo rende anche uno che non fa paura. Infine, per quanto frequenti ragazzi di varie estrazioni sociali, Pietro è e rimane pur sempre un ragazzo cresciuto tra gli agi della borghesia, e «se sei borghese sei borghese, al massimo puoi essere utile» (p. 145).

Tutte queste ragioni rendono quantomeno insufficiente l’ipotesi, smentita peraltro da Pietro stesso, secondo la quale la sua esclusione dalla lotta armata sarebbe stata dovuta alla sua giovinezza. Certo, è appena un adolescente, ma non è il solo ad avere sedici anni nel 1977: Pietro ha la stessa età, ad esempio, di Billy, ma benché non gli sia inferiore in capacità di analisi politica, a differenza del compagno non viene coinvolto nel processo di radicalizzazione dello scontro e viene considerato adatto, al limite, a badare alle fidanzate altrui nel corso delle manifestazioni. Semplicemente, Pietro riconosce con rassegnazione che non ha «il passo per la prima linea» (p. 199). È per questo, e non altro, che per lui non c’è alcuna «parola speciale» che lo ammetta tra gli eletti del mondo armato.

Di fronte alle violenze che si susseguono nelle cronache, Pietro da un lato mostra l’imbarazzo nel tentativo di gestire l’ingestibile (per esempio l’assurda uccisione dell’avvocato Croce) e la difficoltà di confermare una presunta appartenenza comune (con le BR, in questo caso) che in realtà non è chiara nemmeno a se stessi; dall’altro lato, però, non ha la preoccupazione di prenderne le distanze – almeno non fino ai primi giorni di ottobre, come si vedrà – ma solo il sollievo di chi può considerarsi esente da gravi, dirette responsabilità. La sua difesa delle azioni armate non è certo strenua, ma non vi si scorge repulsione, censura, biasimo. Quella di Pietro dalla prima linea, insomma, è un’esclusione che non ha niente a che vedere con l’atto di volontà di chi si chiama fuori scientemente; nella sua voce è spesso distinguibile, piuttosto, il rimpianto rassegnato di chi viene tenuto a distanza per limiti intrinseci, perciò insormontabili, come un’attitudine non abbastanza risoluta. Pietro è fuori dalla lotta armata non per distanza morale, dunque, ma, banalmente, per incapacità.

Grazie a questo punto di vista privilegiato, interno ma allo stesso tempo esterno al movimento, Pietro può viverne l’evoluzione e, decenni dopo, ripercorrerla insieme al lettore cercando di rispondere a una domanda di chiarezza, quasi esistenziale, che attraversa tutto il libro, sia sul versante storico che su quello personale: l’esigenza di capire dove qualcosa si è rotto facendo prendere alla storia un’altra strada, e, nel caso del movimento, quali snodi hanno deciso il destino di una generazione («Certo, piacerebbe anche a me rintracciare un punto preciso lungo quei giorni, e vedere dove si è decisa la guerra dei vivi e dei morti», p. 31). Inoltre, in una maniera quanto mai proficua di far reagire le storie con la Storia, e la Storia col tempo presente, il narratore cerca di rintracciare nel ’77 i primi germi delle storture che affliggono il tardo capitalismo odierno, quell’«età di Tersite» verso la quale ci si è lanciati a precipizio a cominciare proprio da allora. Ma soprattutto questo punto di vista, proprio perché obliquo, può permettersi di essere autentico e tutt’altro che opportunista e calcolato: lascia insomma al lettore la libertà di immaginare cosa sarebbe stato capace di fare un Pietro un po’ diverso e di chiedersi, ad esempio, se avrebbe fatto anche lui «carriera», come l’amico Johnny che uccide il giudice Alessandrini.

Pietro dunque non cerca difesa né dall’ironia, che è il primo a praticare su se stesso, né da giudizi morali potenzialmente molto severi. E a dimostrare la lontananza da ogni retorica autoassolutoria, c’è l’episodio dedicato alla morte di Roberto Crescenzio. Trovandosi nel bar Angelo Azzurro il 1 ottobre 1977, in concomitanza con una manifestazione indetta in seguito all’omicidio fascista di Walter Rossi a Roma, il giovane si rinchiuse nel bagno del locale, dove rimase vittima dell’incendio appiccato da una colonna di manifestanti. «Quella mattina di sabato la notizia avevamo tentato di coprirla, interpretarla, ma a parte qualche deficiente isolato nessuno si sentiva di farne comizio: avevamo ucciso un ragazzo di diciannove anni» (p. 161), così Pietro ricorda l’episodio. Il narratore non è tra coloro che appiccarono il fuoco a quel bar che si pensava covo di spacciatori, né, come abbiamo visto, aveva «il passo» giusto per partecipare alle azioni più violente; aveva soltanto partecipato a un corteo «immenso, cupo e gonfio come sempre quando deve succedere qualcosa» (p. 158). Ciononostante, scrive senza mezzi termini che Crescenzio l’«avevamo ucciso»: un «noi», questo, che non risparmia nessuno, in un giorno – che è un punto di non ritorno – in cui la necessità di assumersi la responsabilità di quanto accaduto non sembra ammettere neppure un balbettio di giustificazione.

Nel corso di un’intervista Rastello ha dichiarato:

Colpire, colpire, colpire. Se l’intellettuale oggi ha un ruolo è ancora e sempre quello del vivisettore. Non bisogna enunciare valori, costruire speranza, ma smontare le retoriche, far fuori le immagini e le pratiche rassicuranti e concilianti. […] come narratore il mio compito è soltanto […] vivisezionare le retoriche dominanti, che paralizzano l'agire democratico. Chi di mestiere fa il parolaio ha il compito di usare le parole come arieti contro le rappresentazioni rassicuranti.

In Piove all’insù si esprime tutta la forza di uno sguardo che colpisce, colpisce e colpisce ancora, rigoroso nel negare sconti ma senza mai sconfinare nel moralismo o nell’autocensura: è anche qui la forza di questo romanzo straordinario, che con la limpidezza dello stile e l’efficacia dello sguardo scardina una narrazione degli anni Settanta ingrata e lugubre, troppo a lungo appiattita sulla dimensione terroristica e sull’equazione tra contestazione, violenza, terrorismo. Ma sarebbe riduttivo fermarsi a questo, perché è proprio in virtù di questo scardinamento che il romanzo riesce a rendere finalmente giustizia all’esperienza del ’77 e a rimettere in dialogo il presente con quel movimento. L’ultimo, purtroppo, ad aver tentato di rispondere a quel bisogno di sentirsi parte di qualcosa, a quel «bisogno elementare di avere una destinazione» (p. 45); l’ultimo ad aver voluto cambiare la Storia, cambiando l’Uomo.