Quando tradurre Dostoevskij diventa una ragione di vita. / Tradurre Dostoevskij come ragione di vita

Le lettrici e i lettori di lingua tedesca hanno conosciuto Dostoevskij soprattutto grazie alle traduzioni di Svetlana Geier, che in tedesco ha tradotto i suoi romanzi più importanti. Oltre a Dostoevskij, Geier ha tradotto molti altri classici russi – Puškin, Solženicyn, Bulgakov, solo per citarne alcuni –, conquistandosi così la fama di grande dame della traduzione letteraria russo-tedesca. Numerosi premi e riconoscimenti di cui è stata insignita nel corso degli anni testimoniano questa fama: dal Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 1995 alle lauree ad honorem delle università di Basilea e di Friburgo (conferitele, rispettivamente, nel 2004 e nel 2007), fino al prestigioso premio alla traduzione della Fiera del libro di Lipsia del 2007. Ma più che i premi, a rendere straordinaria la figura di questa traduttrice è la sua stessa vita, che oggi merita e chiede di essere ricordata.

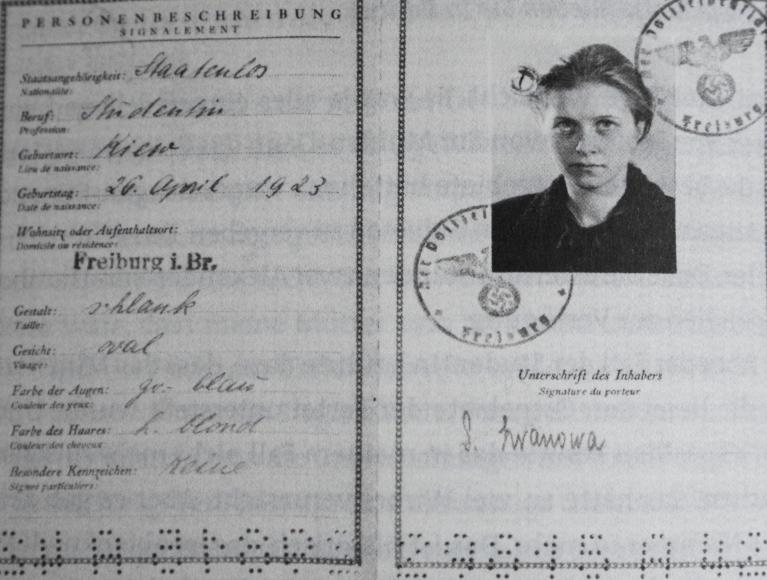

Svetlana Michailovna Ivanova (sposata Geier nel 1945) nasce a Kiev nel 1923, dove trascorre i primi vent’anni della sua vita. Il tempo per vivere sulla propria pelle gli orrori del Novecento: lo stalinismo, che uccide il padre, vittima delle grandi purghe della seconda metà degli anni Trenta, mettendo a repentaglio la vita della sua famiglia, e, a seguire, il nazionalsocialismo, che devasta la sua città natale e la porta nel 1943, a lasciare l’Urss per la Germania, dove rimane fino alla morte, nel 2010. Tutto questo getta un’ombra pesante e indelebile su un’infanzia che pure le aveva riservato momenti belli, che lei stessa descrive come paradisiaci, ricordando il tempo trascorso nella dacia che il padre aveva ricevuto in cambio di macchinari per la coltivazione della barbabietola.

Ritratto di Svetlana, risalente al 1941/42.

Nel disincanto dei totalitarismi Svetlana Geier tocca con mano le profonde ambiguità e le devastazioni morali che la guerra – ogni guerra – implica. Quando nel 1941 a Kiev arrivano i tedeschi, lei e la madre sopravvivono a malapena perché “colpevoli” di aver avuto come padre e marito un prigioniero politico. Anche solo frequentare la scuola sarebbe stato impossibile per Svetlana, se non fosse stato per un dirigente scolastico che era riuscito ad evitarne l’espulsione, consapevole delle doti intellettuali della giovane donna. Queste stesse doti, unite alla padronanza del tedesco, che lei impara da bambina, colpiscono il conte Kerssenbrock, un ufficiale tedesco che, complice un incontro fortuito nelle vie di Kiev, le chiede di fargli da interprete, rendendo così possibile la comunicazione tra gli occupanti e le persone del luogo. Quell’incontro, che assicura la sopravvivenza a lei e a sua madre, avviene nello stesso giorno in cui Svetlana vede per l’ultima volta la sua più cara amica, che di lì a poco finisce, assieme a decine di migliaia di ebrei russi, nella fossa comune di Babij Jar. A coordinare quell’orrore è il quartier generale del conte Kerssenbrock.

Con la disfatta dei tedeschi in Russia nel 1943, la Storia travolge nuovamente l’esistenza di Svetlana, che nel frattempo, sempre grazie alla mediazione di Kerssenbrock, era stata assunta come traduttrice presso l’Istituto geologico di Kiev. Ancora una volta rimanere a Kiev potrebbe esserle fatale, visto il suo coinvolgimento con i tedeschi, ma ancora una volta nell’inferno della guerra le si rivelano bagliori di umanità. Ora è il professor Leo von Zur Mühlen, membro del comitato scientifico dell’Alto Comando dell’esercito, a offrirle un impiego come traduttrice presso la ditta tedesca Dortmunder Union Brückenbau AG, che in quel momento costruisce un ponte sul fiume Dnepr per le ferrovie del Reich. Svetlana accetta, pur accorgendosi delle condizioni disumane in cui erano costretti a lavorare i prigionieri di guerra sovietici. Pochi mesi più tardi lei e sua madre riescono a lasciare Kiev, salendo su un treno merci diretto a Dortmund, dove vengono internate in un campo di lavoro per deportati dell’Est.

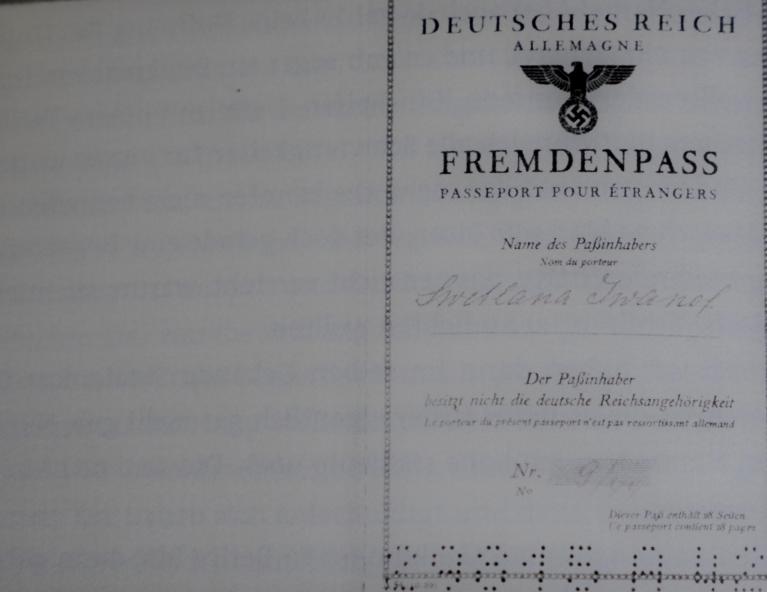

Foto del passaporto per stranieri, che permette a SG di rimanere in Germania e di andare a vivere a Friburgo.

Anche in Germania la vita delle due donne è in pericolo; le ottime conoscenze del tedesco di Svetlana, che fino a quel momento erano state decisive per la loro salvezza, insospettiscono infatti la Gestapo, ma puntuali arrivano altri interventi salvifici. Prima è la segretaria del direttore della Dortmunder Union Brückenbau a intercedere presso Kerssenbrock e von Zur Mühlen, affinché vengano spostate da Dortmund a Berlino. Poi, grazie all’intervento del conte Konstantin Stamati, funzionario presso il Ministero per i territori occupati dell’Est, ricevono il passaporto per apolidi, che leva loro di dosso la presunta colpa di far parte del popolo nemico, e a Svetlana viene conferita una borsa di studio della prestigiosa Fondazione Alexander-von-Humboldt, che le permetterà di iscriversi, nel marzo del 1944, alla “Albert-Ludwigs-Universität” di Friburgo. È l’inizio di una nuova vita per le due donne, mentre è la fine per Stamati, che per quel suo gesto viene rimosso dall’incarico e mandato al fronte orientale.

Nella nuova vita di Svetlana, che comincia nell’abitazione di una signora di Friburgo, il cui marito era morto sul fronte russo, ci saranno il matrimonio e due figli, e ci saranno, soprattutto, le sue due lingue, il russo e il tedesco. Il russo lo insegnerà per più di quarant’anni nella stessa università in cui si laurea, la storica “Albert-Ludwigs-Universität” di Friburgo, che ebbe tra i suoi rettori Martin Heidegger, il cui ambiguo rapporto con il nazionalsocialismo è indissolubilmente legato a quella istituzione universitaria. Il tedesco diventerà invece la lingua della traduzione letteraria, cui approda nel 1957, traducendo Lazarus di Leonid N. Andrejew, e che non lascerà fino alla fine dei suoi giorni.

Svetlana Geier sceglie dunque di tradurre in una lingua altra rispetto alla cosiddetta lingua madre; sceglie di essere infedele a quest’ultima e di recarsi altrove, nel mondo dell’Altro, per poi tornare al proprio. Lo fa, come ha dichiarato in varie interviste, soprattutto in segno di gratitudine nei confronti della lingua e della cultura tedesche, cui sente di dovere la vita. Costruire un ponte tra le sue due patrie e le sue due madri, è stato il suo modo per dire grazie e per fare i conti con entrambe. Per pagare il suo debito, come lo chiama lei, usando la parola Schuld, che in tedesco significa anche colpa.

Svetlana Geier è tornata a Kiev una sola volta, nel novembre del 2007, all’età di 84 anni, 64 anni dopo averla lasciata. Lo ha fatto su invito di un istituto scolastico della città, accompagnata dal regista Vadim Jendreyko, che alla figura di questa traduttrice ha dedicato il bellissimo film documentario Die Frau mit den fünf Elefanten (2009), ‘La signora con i cinque elefanti’.

I cinque elefanti sono i cinque grandi romanzi di Dostoevskij che ha tradotto e che lei stessa chiama così in una scena del film, alludendo alla loro grandiosità. Il film racconta con grande sensibilità l’incredibile storia di questa donna, la cui vita appare intimamente e indissolubilmente legata alla traduzione, in particolare a quella di Dostoevskij.

Svetlana Geier trascorre più di vent’anni a stretto contatto con quest’autore, che legge, rilegge, traduce e in parte ritraduce, arrivando a cambiare – scelta affatto scontata – il titolo tedesco di Delitto e castigo. A partire dalla sua seconda traduzione, pubblicata dalla prestigiosa casa editrice Ammann Verlag nel 1994, quel romanzo si chiama infatti Verbrechen und Strafe, ‘delitto e castigo’, appunto, e non più Schuld und Sühne, ‘colpa ed espiazione’, titolo di una delle primissime traduzioni tedesche, risalente al 1887, che anche la stessa Geier aveva mantenuto nella sua versione del 1964. La traduttrice parla di questa sua decisione in un bel libro intervista del 2008 dal titolo Ein Leben zwischen den Sprachen, ‘Una vita tra le lingue’ (cfr. Geier 2008), in cui confessa il proprio disagio per non aver avuto il coraggio di andare controcorrente già nella prima traduzione, salvo una timida nota a piè di pagina, pur avvertendo i limiti del binomio colpa e espiazione, che, come sottolinea in quell’intervista, poco ha a che fare con il mondo interiore di Raskol’nikov.

Foto del passaporto per stranieri, che permette a SG di rimanere in Germania e di andare a vivere a Friburgo.

Già solo questo ci fa capire con quale attenzione, serietà e rigore lei affrontasse la traduzione, sebbene consapevole, come ripete più volte nel film di Jendreyko, della sostanziale incompatibilità delle lingue e dunque, in fondo, dell’impossibilità della traduzione. Qui ha origine quel desiderio inappagabile e travolgente di cogliere, capire e far dialogare l’incompatibile – il desiderio di tradurre, in altre parole –, che Svetlana Geier ha inseguito per tutta la vita. Tradurre, dice nel citato libro intervista, è come respirare, un bisogno primordiale dell’essere umano.

La scrittura di Dostoevskij è quella che più ha alimentato questo suo bisogno. Parlando dei suoi testi, la traduttrice usa più volte l’aggettivo unausschöpflich, inesauribile, per dire come dopo più di vent’anni di serrato corpo a corpo con essi, lei ci scopra sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che prima le era sfuggito o che semplicemente non le si era rivelato. È questo, aggiunge, il tratto distintivo della grande letteratura, quella capace di scavare nella natura umana, per restituirci la sua complessità, la sua polifonia, la sua profonda ambiguità, le sue – le nostre – tenebre.

Alla parola di Dostoevskij Svetlana Geier ha saputo e potuto affidare anche l’indicibile del proprio vissuto, anche “il peso di una memoria insostenibile”, come lo definisce Maria Grosso in un bell’articolo sul film di Jendreyko, apparso qualche anno fa sulle pagine di Alias (Grosso 2014). Il passato non passa mai, osserva Geier in una scena del film, ricordando l’amica deportata, e quando il regista le chiede se non sapesse del ruolo di Kerssenbrock, se avesse mai parlato con lui della fossa comune di Babij Jar, dopo un lunghissimo istante di silenzio risponde: “Cosa può dire un essere umano a riguardo?”.

Svetlana Geier ha saputo convivere con quel peso – cui proprio negli anni in cui nasceva il film di Jendreyko si è aggiunta anche la tragica morte del figlio –, trovando la forza di scegliere e celebrare la vita. Ci è riuscita anche grazie a Dostoevskij, che da questo punto di vista appare come l’incontro salvifico per eccellenza della sua vita. Le parole con cui, nel buio della pandemia, la filosofa e psicanalista Julia Kristeva ha descritto la scrittura di Dostoevskij, cui anch’essa si sente profondamente legata – Dostoevskij. Lo scrittore della mia vita è il titolo italiano di un suo recente libro (cfr. Kristeva 2021) – ci fanno cogliere il significato e la portata di questo incontro:

La sua scrittura, esuberante affermazione della vita fin nella morte, afferra l’internauta inghiottito senza limiti dalla Rete e lo chiama a un’esperienza interiore che io accolgo come una specie di immunità intima: senza sostituire i vaccini né spegnere i conflitti guerreschi, essa edifica contrafforti psichici e culturali indispensabili alla lotta della specie umana per la vita.” (Kristeva 2021; tr. di Angela Peduto)

È un dettaglio curioso, che però non può passare inosservato, il fatto che anche Julia Kristeva abbia scelto di affidare la sua vita e la sua parola di studiosa a una lingua che non è la sua prima lingua, ma che ha imparato ancora prima di emigrare in Francia all’età di 23 anni. Nel suo caso è stato decisivo il padre, che vedeva nella lingua francese una possibilità per la figlia di lasciare la Bulgaria, come nel caso di Svetlana lo è stata la madre, che vedeva nel tedesco letteralmente una dote per la figlia. Seppur nella diversità delle rispettive storie, entrambe scelgono consapevolmente la lingua dell’Altro, traendo da questo decentramento una straordinaria capacità di ascolto e di rispetto della parola.

Svetlana Geier con i suoi "cinque elefanti”.

Nel citato articolo dedicato al film di Jendreyko, Maria Grosso include due interviste con il regista, di cui la seconda risale al 2014, quando Svetlana Geier era già morta e la Russia era entrata in guerra con l’Ucraina. Alla domanda della giornalista su cosa avrebbe detto Geier in merito a quel conflitto, il regista risponde che “probabilmente si sarebbe sentita molto amareggiata del fatto che l’Ucraina sia diventata materia di giochi politici tra Putin e gli interessi Occidentali” e che sarebbe stata dunque “sospettosa e critica su quanto accade” (Jendreyko in Grosso 2014).

Putin viene tra l’altro menzionato nel film dalla stessa Geier, assieme a George W. Bush, quale esempio di politici per i quali il fine giustifica sempre il mezzo. La scrittura di Dostoevskij, come ricorda Geier in una scena del film particolarmente intensa, ci fornisce gli strumenti per capire invece il contrario – che nessun fine può giustificare un mezzo ingiusto –, pur facendoci allo stesso tempo percepire anche quanto possa essere talora difficile capirlo, tanto da arrivare a tremare, come lettori, all’idea che Raskol’nikov non riesca a trovare l’ascia per uccidere la vecchia usuraia.

Per quanto scontato possa sembrare, non posso fare a meno di chiedermi cosa direbbe Svetlana Geier oggi. Credo ci ricorderebbe ancora una volta che la vita, come la traduzione, è “una lotta con l’impossibile” (Geier 2008:177).

Riferimenti bibliografici

Geier, Swetlana (2008): Ein Leben zwischen den Sprachen. Russisch-deutsche Erinnerungsbilder. Aufgezeichnet von Taja Gut, Dornach, Pforte Verlag.

Grosso, Maria (2014): “La signora e i suoi 5 Elefanti”, in Alias, supplemento settimanale di Il Manifesto, 22.3.2014.

Kristeva, Julia (2021): Dostoïevski face à la mort, ou le sexe hanté du langage, Paris, Fayard.

Kristeva, Julia (2021): Dostoevskij. Lo scrittore della mia vita, tr. it. di Lila Grieco, Roma, Donzelli.

Tutte le immagini, tranne quella di copertina, sono tratte dal libro Ein Leben zwischen den Sprachen.