Speciale

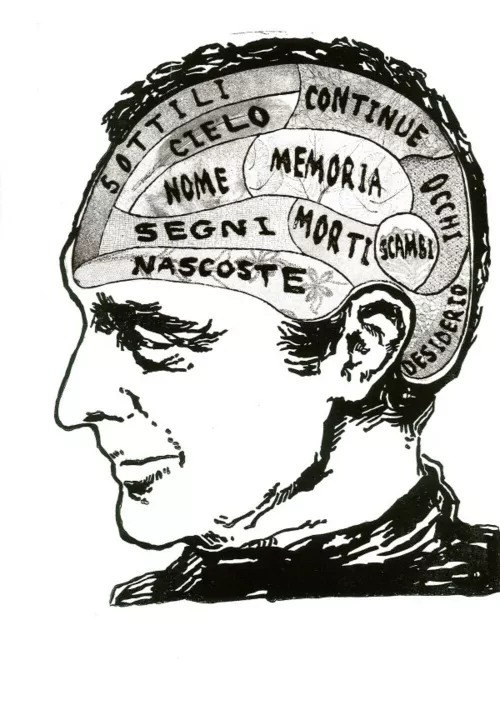

Calvino tatuato

Sono trascorsi trent’anni da quel 19 settembre del 1985 in cui Italo Calvino moriva improvvisamente all’età di 62 anni a Siena. La vita di Calvino non è stata poi così lunga, eppure ha scritto tanto e soprattutto ha attraversato da protagonista insieme ad altri (Pasolini, Sciascia, Morante, Volponi, Moravia, ecc.) la letteratura italiana del dopoguerra, dal 1947, anno del suo debutto con Il sentiero dei nidi di ragno, sino a quella fatidica metà degli anni Ottanta.

Trent’anni sono un tempo sufficiente per tracciare un bilancio della sua opera. C’è ora una nuova generazione di critici che si affaccia con intelligenza e crescente autorevolezza nel paesaggio letterario italiano. Sono quasi tutti nati negli anni Ottanta, ed erano ancora bambini quando Calvino ci ha lasciato. A loro abbiamo chiesto un bilancio dello scrittore Italo Calvino nella forma più diretta ed efficace: cosa è vivo e cosa è morto della sua opera? Cosa ci serve ancora oggi di Calvino, dei suoi libri, dei suoi saggi, dei suoi interventi giornalistici e anche politici? Cosa è invece diventato obsoleto o non serve più? Quale giudizio formulare su di lui? Possiamo separare Calvino dalla sua epoca, dal rapporto con il suo tempo, oppure no? È diventato un Classico?

Si tratta di tracciare un bilancio e di prendere delle misure, formulare giudizi che saranno, ovviamente, anche generazionali. Ed è proprio questo che ci interessa.

Mi si chiede, a una distanza dalla sua morte quasi pari alla mia vita, quale possa essere l’attualità di Italo Calvino, cosa ce lo fa tenere qui vicino e caro. Mi balza subito alla mente un possibile suo ritratto mancante. Non quello composto, balbettante, impacciato di molte foto, né uno arcigno e un po’ invecchiato che spesso gli si affibbia fuori e dentro le aule dell’università. O quello sbarazzino da giovane scrittore a New York, in cima al grattacielo con una Ford Foundation Fellowship in saccoccia. Né tanto meno quel Ritratto su misura del 1960, sebbene l’abbia sempre trovato spassoso come un pezzo del Woody Allen più in forma. Ma vorrei lasciare un ritratto di Calvino selvaggio, più inadatto che inattuale: come uno dei più grandi tatuatori di se stesso, auto-biografo in carne viva, Orlan della finzione dell’io.

Calvino tatuatore tatuato? La sua scrittura mi pare sempre più, passando gli anni, come una costante incisione di mappe, tracce, percorsi o segnaposti a tratti dolorosi, segnati idealmente sulla propria pelle, sulla propria biografia presa come un territorio frastagliato da rappresentare ma anche usare esso stesso. L’assenza del suo corpo ogni volta obliterato, censurato e pudico, che mai sembra apparire dietro l’occhio, anche quello più scettico, salvo nelle ricerche incompiute vertiginose o pretestuose sui cinque sensi in Sotto il sole giaguaro, ci ha nascosto spesso che il tentativo estremo fosse combattere la notte buia del solipsismo, della noia e dell’entropia universale, la selva buia fuori dal castello, il deserto che avanza fuori da una città, allargando a più non posso i propri individuali confini esistenziali. Queste sue mappe personali, Calvino le ha ovviamente mostrate in un ideale spazio museale senza pareti, in quelle fecondissime collezioni, come lo era la maniacale collezione autobiografica di Annette Messager che colpì l’autore nell’articolo del 1974, che dette nome all’intera e fondamentale Collezione di sabbia. Esposizioni d’un io tatuato atte a generare quel pathos dalla distanza sul quale si soffermò Cases, e quindi buone per innescare meraviglia – che è la vera chiave, però, non tanto dello straniamento e dell’isolamento dell’io, quanto dell’illuminazione poetica dello stare insieme di tutti gli esseri. Stare assieme essenziale per quel Calvino fan di una nuova alleanza, concepita dalla scienza della complessità di Prigogine e Stengers.

Confessiamolo: leggendolo, ce ne rendiamo conto ben presto tutti noi lettori. Sparate in una dimensione cosmica, o microscopica, o anantropica, le abbiamo prese per omnicomprensive, combinatorie come costellazioni stellari o addirittura segni zodiacali – e invece, o meglio inoltre, queste pelli-mappe erano solcate di nei, tirate di nervi, imperfezioni, rughe e fatiche personali di un piccolissimo io individuale, camuffate esse stesse da emblemi e crocevia di scambio. Il suo modo di trattare l’autobiografia (camuffata, appunto, scorporata, anche, come qualcuno ha già scritto) è stato quindi probabilmente il più sottile e sperimentale di quei suoi anni: si nascondeva d’int’ubagu in ogni suo singola scena, racconto, plot, personaggio, nelle sue pieghe oscure, pelle contro pelle: un “luogo geometrico” dell’io c’è sempre in lui, ma questo può significare anche un luogo scabro.

In un’epoca in cui gli scrittori ritornano a frequentare e usare lo spazio museale (si pensi al Vila-Matas di Kassel non invita alla logica), e s’impegnano in auto-fiction e finzioni dell’io derapate (Lerner, Carrère), o legate ad una riscrittura vertiginosa della memoria personale (Sebald) o ancora a nuovi collezionisti dei frammenti dell’io come l’Alejandro Zambra di Mis documentos o l’ancora sconosciuta in Italia argentina-messicana Veronica Gerber di Conjunto vacío, è venuto anche il momento di unire i puntini dell’autobiografa in Calvino e ottenere un possibile suo ritratto, a partire dal tatuatore stesso e dalla sua pelle.

Calvino, lo si sa, è ubiquamente ovunque nei suoi personaggi, particelle, personae più o meno reperibili, ed ogni volta scrive e riscrivere la propria esistenza individuale, un’autobiografia come arte impossibile e rischiosa, perché può coincidere con una vita, e che quindi inevitabilmente risulti incompleta, ovvero che si muoia prima… (e così ahinoi lo fu per davvero e troppo presto, non solo nell’ultima parte di Palomar.) Le sue mappe di un’individualità in cui è il pennino del tatuatore a incidere su un territorio che si modifica e frastaglia man mano che questo viaggia tra ideologie, continenti, identità culturali procedendo apparentemente taciturno (meravigliosi i silenzi di Palomar nel Massachusetts, ad esempio), mi hanno affascinato costruendomi una figura di un Calvino selvaggio, apollineo ma anche Latin, come disse Updike, oltre che Latin-American per nascita e ascendenza: non certo il Calvino calcolatore che ha bisogno di tutto sotto controllo. O meglio: è una sorta di Calvino lacaniano, che ricerca un piccolo buco o rammendo di soggettività nella trama della totalità più asfissiante, come la menda del tessuto navajo citata nella sua prefazione al Messico di Emilio Cecchi.

Se vogliamo, tutto il suo percorso ha vissuto di una lucidità selvaggia da aborigeno e grafomane (benché oculato) tatuato da capo a piedi di se stesso, viandante eremita, a bordo della sua navicella-scrivania, alla ricerca di un’individualità collettiva, di una soggettività non incancrenita, sogno di una “soggettività collettiva”, di una solitudine aperta che non a caso troviamo suggerita proprio da Calvino all’orecchio di Carlos Fuentes in Geografia del romanzo – in quell’idea, impensabile in Italia, dell’autore di Se una notte come teorico abbastanza politicizzato della letteratura e del pensiero identitario post-coloniale!

Se “l’io altro non è che la finestra attraverso la quale il mondo guarda il mondo”, si legge in una famosa divagazione palomariana, ciò non significa che l’io in Calvino sia completamente annientato e inerte al passaggio del vento del mondo, del suo sguardo. Per questo, per rivedere oggi l’autore bisognerebbe certo rileggere anche quel piccolo saggetto, Il viandante nella mappa, quel suo breve testo, dove il viaggiare non è un’esperienza esteriore, di fuga e di approvvigionamento, bensì una cartografia della memoria che ritorna a sé che si scrive man mano che ci si muove modificando quello che ci portiamo sulle spalle: “la descrizione della terra”, nei cartografi, “se da una parte rimanda alla descrizione del cielo e del cosmo, dall’altra rimanda alla propria geografia interiore”. Il viandante è nella mappa, ricordiamolo: è il nostro essere prigionieri di una continua narrazione del mondo e insieme il nostro essere liberi di modificarla e usarla per orientarci (a nostro rischio e pericolo), questa nostra necessità di stendere le nostre storie, le nostre pelli tatuate, i nostri tappeti nel deserto, i nostri territori, e di iscriverci lì dentro in modo umano. Mi viene in mente ora un passaggio del giovanile Sentiero e la descrizione del tatuato Mancino: “la cosa più da ammirarsi in Mancino sono i tatuaggi, tatuaggi su tutte le parti del corpo: di farfalle, di velieri, di cuori, di falci e martelli, di madonne. Un giorno Pin l’ha visto mentre stava cacando e gli ha scoperto un tatuaggio su una natica: un uomo in piedi e una donna inginocchiata che s’abbracciano”, come fosse, quell’abbraccio tatuato, la scoperta di un qualcosa di più nel corpo osceno e scurrile del Mancino. Parlando così di territori umani dell’io, mi pare che certe cartografie dell’io calviniane siano anche utili a posizionarci, in sede di scontro culturale o di civiltà, rispetto a meccanismi erosivi e terroristici, deterritorializzanti veramente per migliaia di profughi, nella situazione geopolitica contemporanea alle porte del Vecchio Continente – se vogliamo aggiungerlo: l’IS come terrorismo e meccanismo di conquista di un territorio interiore (il reclutamento internazionale come vera novità) piuttosto che rivendicazione di un territorio nemico sull’altro.

Senza esagerazioni o divagazioni, vorrei che si rileggesse così, prima di raccontarci la storia di un autore oramai trasparente, noioso, ipercalcolatore, furbetto, tutti i limiti, gli orli, i testi di margine – comprese, ovviamente, le corrispondenze giovanili da URSS e USA, le pagine autobiografiche oggi ridonate dal Meridiano dei Saggi e già presenti in Eremita a Parigi assieme a qualche gioiello antropologico come il testo sul seminario sull’Identità in Levi-Strauss, o il meraviglioso racconto sociologico parigino de La poubelle agréée dove campeggia la lapidaria conclusione sullo smaltimento personale dei rifiuti (e ancora una dichiarazione di autobiografia): “soltanto buttando via posso assicurarmi che qualcosa di me non è stato ancora buttato e forse non è né sarà da buttare”. Sono quei Passaggi obbligati che l’autore aveva progettato negli ultimi anni della sua vita. Passaggi a tratti angusti ma che permettono di rileggere con occhi nuovi il tutto.

La sua stessa produzione, spesso vista come una successione programmata di tentativi fin troppo riusciti e svolazzamenti tra poetiche europee, travestimenti e propri ripensamenti di forme del racconto classiche e orali, può essere rivista, a partire da quella nostra pelle tatuata e selvaggia, come una mappa che si ordina per montagne, fiumi, laghi, pianure, chiamiamolo il Continente Calvino: vi troverete non solo le torri eburnee del Castello, le pianure trasparenti e brulicanti di Città Invisibili, il giardino noioso del Sentiero, ma anche cancellature, bruciature, gibbosità, gli abissi e la natura ritrosa delle Americhe che zampillano come geyser qua e là fin dagli anni ‘50, l’aprico e l’opaco della costa ligure e delle sue memorie familiari, il ventriloquismo di alcuni Amori difficili, l’ipotiposi di detriti della memoria autobiografica de La strada di San Giovanni. Non importerà considerare il gelo impraticabile di due pur presenti poli a Nord e Sud dove tutto si fa chiaro in testa ma anche rarefatto, senza ossigeno. Non tutto brilla, in Calvino, o meglio quei testi che brillano di più, che non si lasciano abitare da una parte di buio, sono i peggiori dell’autore.

Mi trovo, a conclusione di questa mia bizzarra idea di un Calvino tatuato da capo a piedi, a pensare – e allo stesso tempo mi dispiace dire e ricordare – che questa sua mappa-pelle abbia avuto un ultimo fremito quel 19 settembre in Santa Maria della Scala, mentre in contemporanea quell’inferno dei viventi della megalopoli Città del Messico veniva squarciato a metà da un violentissimo terremoto, al quale si unì anche lo strappo di un invisibile cordone dell’autore con le sue care Americhe.

Alessandro Raveggi (Firenze, 1980), scrittore e studioso. Ha scritto: Calvino americano. Identità e viaggio nel Nuovo Mondo (Le Lettere, 2012), Nella vasca dei terribili piranha (Effigie, 2012), Il grande regno dell’emergenza (Liberaria, 2016). Suoi testi sono stati pubblicati su «Doppiozero», «Minima&moralia», «Le parole e le cose», «Nazione indiana», «Poesia». È docente di letteratura presso New York University, sede di Firenze e curatore di Forward. @colossale.