Elettra: raccontare i padri

“I brought my love to bear, and then you died. / It was the gangrene ate you to the bone / My mother said; you died like any man. / How shall I age into that state of mind? / I am the ghost of an infamous suicide, / My own blue razor rusting in my throat. / O pardon the one who knocks for pardon at / Your gate, father -- your hound-bitch, daughter, friend. / It was my love that did us both to death.”

“Ho dato tutto il mio amore, e tu sei morto” dice l’Elettra on Azalea Path di Sylvia Plath, prendendo “a nolo i paramenti di una tragedia antica”, per parlare a suo padre, sepolto nella terra dura, senza nemmeno un fiore a rompere il terreno.

“Small as a doll in my dress of innocence / I lay dreaming your epic, image by image” recita un altro verso, tenendo viva la memoria di un padre eroico, potente, ma irrimediabilmente distante, di un padre-dio la cui immagine cresce fino a colmare lo sguardo di Elettra, che lo ammira “piccola come una bambola nel suo vestitino d’innocenza”, “cagnetta fedele, figlia e amica”.

Solo una memoria epica resta di quell’assenza, dopo che il padre-dio è “morto come un uomo qualunque”, ma la colpa della figlia sarebbe sopravvivergli e il suo destino è unirsi a lui nella morte (“Quando moristi andai nella terra”, “è stato il mio amore a dare la morte a entrambi”).

Lasciar morire il padre e, con lui, quella parte di sé che lo innalza sul podio di un Dio e ne subisce il fascino, il potere e la soggezione, sembra essere l’unica strada per rinascere libera.

Questo processo, nelle sue diverse declinazioni e fino all’estensione della radice del termine padre (“Padre, padrone, padrino. Padre spirituale, Santo Padre. Patria, antichi padri, Paternità. Patriarca, patriarcato”), è oggetto d’indagine nei racconti che compongono la collana Elettra di effequ, composta da cinque brevi racconti di cinque diverse autrici.

La serie è dedicata all’eroina tragica e al “mitologema che si ramifica nei secoli, di riscrittura in riscrittura”, a partire dalla canonizzazione di Freud e Jung, attraversando le pagine di Elettre più o meno consapevoli (la prefazione cita la protagonista di Una donna di Sibilla Aleramo, la Cosima di Grazia Deledda e la Natalia di Lessico familiare), per finire nel contro-mito del padre assente, fallibile, fragile, pronto ad andare in frantumi, a scomparire.

La radice sanscrita della parola Padre, pa-, che rimanda all’atto di proteggere, nutrire, porta con sé anche il riflesso di una dinamica di subordinazione e controllo, una relazione di dipendenza e sottomissione che intrappola e soffoca la libertà personale.

Elettra, dal canto suo, porta nel nome lo splendore ma anche una mancanza, (a-lektra, priva di talamo, priva di sposo), la sorte di non avere accanto quel maschile autoritario e tutelante che si prevede sostituisca la figura del padre e, di contro, il destino di poter agire una libertà difficile da governare.

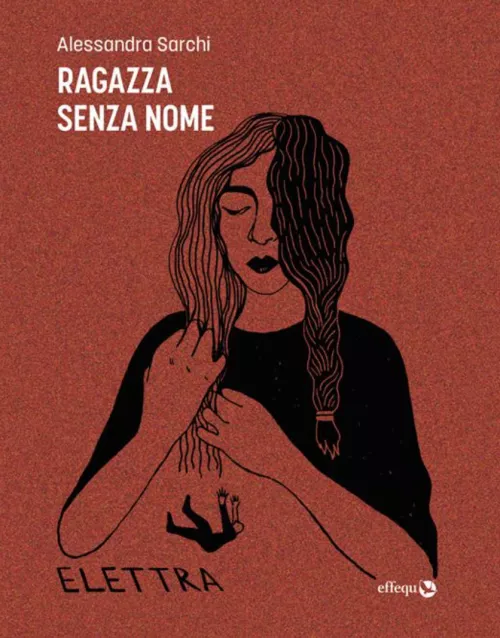

Così è per l’Elettra di Alessandra Sarchi, in Ragazza senza nome, una donna raccontata in terza persona, con uno sguardo esterno ma vicinissimo: “Su quella ragazza non avrei scommesso nemmeno mille delle vecchie lire – buone appena per comprarci un gelato, ma piccolo, a metà degli anni Ottanta – perché si vedeva da lontano che era rovinata, nel senso che le mancava qualcosa, ma terribilmente, o qualcosa le era stato tolto e chissà se mai ce l'avrebbe fatta a riempire quel vuoto”, recita l’incipit e suggerisce sin dalle primissime righe un percorso di formazione che chiederà alla protagonista di ricucire uno strappo, di colmare una lacuna.

La storia della Ragazza senza nome inizia in un’adolescenza fatta di rinunce imposte da un Padre, con la P maiuscola che incombe su di lei e che, banalmente, non capisce. La sua ottusità, che non considera l’esistenza di un pensiero, di un desiderio diverso dal suo, è subìta dalla figlia come violenza e umiliazione: “Lo schiaffo, schivato per un pelo, spostò l'aria vicino al suo orecchio destro. Lo evitò, ma era come se l'avesse ricevuto in pieno viso. Bruciava e bruciò per molto tempo ancora in quell'aria carica di punizione, dove non c'erano più parole che potesse dire”.

La ragazza si chiedeva “cosa avesse fatto per meritarsi un genitore così, capace solo di togliere e negare”, vive la prevaricazione come una condanna e la negazione se la sente addosso, e teme di perdersi ancor prima di trovarsi, mentre si guarda allo specchio e pensa che “non era quello che avrebbe voluto essere, e come avrebbe potuto? Con un padre che non le riconosceva il diritto di esistere e una madre che era complice a lui, non a lei”.

La madre non ha la M maiuscola, perché non è come le madri delle altre famiglie, che difendono le figlie dalle furie dei padri prepotenti, lei “non interveniva, né la difendeva, come se lui avesse il diritto di fare e disfare a suo piacimento, come se il vero bambino in quella casa fosse da sempre e per sempre lui”. La madre non è in grado di offrire una verità alternativa all’autorità opprimente del padre, non sa farsi sponda, rifugio, e la Ragazza sente un vuoto allargarsi dentro e in quello spazio disertato si insedia Rabbia, con la R maiuscola: “Rabbia si installò dentro la ragazza con un piccolo singulto fra la gola e gli occhi che bruciavano, e sarebbe rimasta lì, anche lei, per molto tempo, issata su un trono rosso scuro orlato di tante lacrime bianche”.

La Ragazza si fonde con Rabbia, le obbedisce, si lascia guidare, la nutre con la frustrazione e la repulsione che sente verso sé stessa, perché si sente insignificante, trasparente, “Certo – pensava la ragazza – se qualcuno mi vedesse, se qualcuno mi amasse (che parole difficili, anche solo a sillabarle in testa) forse potrei essere un po’ più in pace, forse potrei tornare quella di prima, (magra) e sognatrice, capace di far correre i pensieri attraverso l'infinito delle fila dei pioppi, tra le zanzare e la calura estiva”.

Ciò che desidera la ragazza è essere vista, “riconosciuta, identificata, schedata...”, ma nessuno la riconosce, le dice chi è, lei cerca una guida nei posti sbagliati, cerca lo sguardo capace di riconoscerla e farla esistere che non c’è mai stato: “La ragazza suo padre lo aveva guardato bene, era stata costretta a farlo ogni volta che lui aveva alzato la voce e le mani e lei si era domandata perché mentre lui non l'aveva mai guardata. Il padre non avrebbe saputo dire chi fosse sua figlia. Non ne conosceva i gusti, i pensieri, avrebbe voluto reprimerne i desideri che si erano fatti grandi, che lo scavalcavano”.

Con il tempo la Ragazza si accorge di questo squilibrio, che è uno squilibrio di potere: “la ragazza cominciava a capire che il padre, oltre a incidere la forma della sua personale e irriducibile infelicità familiare, rientrava nella comune varietà di uomini abituati a comandare, pretendere, prevaricare, convinti che spettasse loro di diritto, circondati da donne, intimorite, zittite, indottrinate, che non facevano nulla per contestare la legittimità di tale diritto”.

L’autorità del padre crolla sotto il peso della delusione, e con lui crolla anche l’altro padre con la P maiuscola: “Dio l'aveva delusa quanto suo padre. Assente, collerico e ingiusto, perché doveva a sua volta chiamarsi padre? Perché non madre? Non poteva la divinità avere un'identità che non coincidesse con la figura del dominio?”.

Di fronte al baratro che le si apre davanti una volta negata l’autorità del suo e di ogni altro padre la ragazza si chiede come trovare il suo posto in un ordine che non riconosce più.

All’insoddisfazione, alla sensazione di perdere il centro di sé e non sapervi tornare, alla rabbia che monta e non si sa arginare e che allarga quel buco scavatole dentro, la Ragazza risponde con la finzione, inventando ciò che non c’è, ciò che manca. E il piacere, il sollievo della finzione si fa vocazione e talento, recitando la ragazza si cancella dentro le vite che impersona, e, cancellandosi, le sembra di riguadagnare spazio per sé; il nodo in gola si scioglie, lo sputa, il trono di Rabbia frana e libera spazio, grazie a una guida femminile, a uno sguardo che finalmente la vede, vede la sua rabbia, la legittima e, riconoscendola, la lascia libera di andare. La rabbia, impara la ragazza, è una forza positiva, creativa, “insorge come reazione allo shock di accorgersi quanto si è perduto – prima ancora di averlo scoperto – della propria identità. Da questo shock possono scaturire indicazioni di ciò che l'essere umano intero (in contrapposizione a quello dimezzato) può essere”.

“La rabbia, – scrive Katherine Angel in Bella di papà. La figura del padre nella cultura contemporanea (Blackie, 2021) – la collera che possiamo sperimentare nei confronti di un padre, nei confronti del patriarca – nei confronti di un bruto esaltato e delirante o di un padre civilizzato – non è un qualcosa che possiamo espellere, una volta per tutte, né ci offre una chiara soluzione. La rabbia deve invece essere avvolta in qualunque altro sentimento proviamo in quel momento, non è che si estingue e basta”, e nel racconto la rabbia si fa finzione e poi decostruzione e ricostruzione di sé, è la chiave di volta per rinunciare a una parte di sé e della propria identità, quella che obbedisce, teme il padre e da lui si fa plasmare, per crearne finalmente una nuova.

Anche in Quella è la porta, di Giusi Marchetta si legge, tra le righe, lo sforzo di emanciparsi dalla presenza ingombrante del padre, anche qui la madre viene meno, suo malgrado, e non riesce a contrastare il peso che l’autorità paterna esercita sulla vita, sulle scelte e sul destino delle tre figlie, anche e soprattutto per l’incapacità di vederle, capirle, accettarle come separate da sé e dalla propria volontà.

Marchetta traccia le traiettorie delle loro vite che divergono e si riunisconoin un’unica giornata, quella che contiene l’arco narrativo del racconto, tra la casa del padre e il luogo in cui, da un po’ di tempo, è relegata la madre. Dal loro incontro emergono i diversi modi di attraversare il rapporto con il padre, le diverse sfumature dell’obbedienza e della trasgressione e, di nuovo, il ruolo del femminile che è forza, comprensione e collaborazione, riassunto nell’immagine di tre sorelle riunite nella stanza della madre, con il padre tremendamente solo, sulla porta, incapace di entrare.

Si colloca in questo squilibrio tra il ruolo femminile e quello maschile, nella genitorialità ma non solo, anche il breve racconto di Francesca Manfredi, Bestiario parentale, un discorso che si sviluppa a partire dalla memoria autobiografica e si allarga poi a interrogare, senza azzardare risposte o soluzioni, le differenze, gli stereotipi, i preconcetti e le storture che ancora caratterizzano (seppur con qualche confortante crepa) la percezione dell’uomo e della donna nella società in cui viviamo e ne definiscono ruoli, responsabilità, limiti, privilegi e libertà.

“La storia è piena di padri che scelgono di allontanarsi virgola di scomparire” scrive Marchetta, e accenna a “un’accessorietà che per millenni ha rappresentato un vantaggio, una libertà: l’ennesima superiorità dell'uomo, indipendente e assolto dai vincoli familiari, sulla donna, definita una volta e per sempre dalla maternità”, ribaltando il discorso sull’autorità del padre, superiore in quanto libero ma assente, o “dimissionario, inerte, omissivo e socialmente fuori corso”, come scrive Luigi Zoja in Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre (Bollati Boringhieri, 2000), “così appare oggi il padre. Impossibile attribuirgli una connotazione che non sia privativa”.

Eppure, sostiene ancora Katherine Angel, “volenti o nolenti, i padri detengono un potere inquietante, sia che rivendichino sia che rinneghino il ruolo patriarcale che si ritrovano assegnato dalla storia” e indagare il rapporto della donna con il padre ha a che fare con l’indagare anche il suo rapporto con l’autorità.

Non a caso, si legge nella presentazione della collana Elettra, molti dei tentativi di riflessione sul proprio padre, condotti da autrici in tempi recenti, arrivano “dalla generazione successiva a quella delle lotte femministe contro il sistema patriarcale negli anni Settanta del secolo scorso. Il femminismo – “la rivoluzione più riuscita di questo secolo”, come è stato definito dalla critica letteraria Daniela Brogi – ha messo in discussione gli equilibri di potere, non solo nelle dinamiche sociali, ma soprattutto in quelle familiari e identitarie”.

L’olivastro, il racconto di Marta Zura-Puntaroni, è un esempio di questa doppia lettura, dell’intersezione del discorso sul rapporto con il padre come figura genitoriale e di quello sul patriarcato, sulle sue costrizioni e sulla possibilità di liberarsene.

Nella famiglia di Caterina è la madre a farsi portatrice di una visione che impone di aderire a una forma che non è la propria, che sottrae libertà e scelte e la spinge a rinunciare alla facoltà di scienze agrarie per cercare un futuro nella metropoli milanese. La madre disprezza la terra, il lavoro del marito e soffre perché la figlia somiglia a lui, nel linguaggio e nelle aspirazioni: “Erano loro, quel marito e quella figlia che aveva preso tutto da lui, a renderla frustrata e insoddisfatta, loro che non erano mai a posto e non si degnavano neanche di farsi sistemare”.

Scegliendo di obbedire alla visione della madre, Caterina si ritrova in una strada chiusa, dentro una relazione male assortita, si affanna per rispondere alle attese che le chiedono conto della sua inadeguatezza, le sembra che nulla della sua vita sia stato scelto e cova dentro un risentimento che nasce dallo scollamento tra il suo desiderio e ciò che il mondo si aspetta da lei.

Il padre, in questo caso, sembra essere dalla sua parte, parla la sua stessa lingua, una lingua botanica, naturale, contadina, con squarci di poesia e verità che la illuminano (“Pacifico le aveva insegnato che potare un ulivo non è dissimile da costruire una cattedrale due ponti è tutta questione di luce ed equilibrio” […] “se si piantano degli ulivi, lo si fa pensando al futuro, ai figli, ai nipoti, lo si fa con una certa consapevolezza della propria morte, della morte degli esseri umani”…).

Il padre qui vede la figlia, la riconosce, più di quanto riesca a fare lei stessa, le ripete che lei è come l'olivastro, selvatica e rustica con frutti piccoli e foglie stondate: “a te che te ne frega di stare in fila e di farti tagliare i rami, no? Non ti preoccupare se gli altri fanno più frutti, tu almeno sei tutta intera, tutta tu, te ne stai per la macchia a farti i fatti tuoi, e sei bella e selvatica, non ti sei fatta tagliare i rami per mettere quelli addomesticati, no?”.

Ma anche questo racconto, con un’improvvisa apparente inversione sul finale, sembra suggerire che l’unica strada per liberarsi davvero, per aderire finalmente a sé stessa e sé stessa sola, passi attraverso al sacrificio di una parte di sé, alla cesura profonda delle proprie radici.

Ritorna, qui come nei diversi racconti, una dinamica di morte e rinascita, di sacrificio della parte di sé che si lega al padre, la parte che lo teme, gli obbedisce, lo desidera e ne è sottomessa.

Liberarsi del padre è liberarsi di una gabbia, di un laccio, di una zavorra che trattiene verso il basso e impedisce di vivere, così è in Scintille, di Francesca Scotti, il più breve dei racconti, quasi un’istantanea, una piccola allegoria. Ad Aya, una tredicenne bellissima, esile e silenziosa, con la pelle sottile e chiara e le ossa fragili, non è permesso muovere un passo se Flavio, suo compagno di scuola, non le tiene la mano. Così le ha imposto il padre, perché la sua delicata bellezza sia protetta da ogni slancio, da ogni insurrezione. La prigione in cui è costretta la racconta la sua “espressione particolare”, che esprime “tutte le sfumature della tristezza, dalla malinconia alla nostalgia, dell'inevitabilità all'avvilimento” e sarà proprio nel giorno in cui l’anno muore e rinasce che, come in un sogno, avrà forse l’occasione lasciare la mano che la tiene e prendere il volo.