LOVE / Robert Indiana l’oscuro

La quarta C

L’artista americano Robert Indiana (1928-2018) riteneva che la sua opera rispondesse a tre C: “commemorative”, “celebratory”, “colorful”. Un’estetica tipica dell’arte americana dei primi anni sessanta che passerà alla storia come pop art. Ora, c’è una quarta C che Indiana aveva in mente e che decise di omettere, una quarta C che stride con la pop art e l’universalità del suo LOVE – la sua opera più celebre –, una quarta C che lascerà perplessi quanti conoscono i suoi dipinti più iconici, col loro graphic design da cartellone pubblicitario. Non la C di cinismo, come lasciano intuire alcuni dipinti sull’American Dream, ma la C di criptico. Indiana criptico? Indiana l’oscuro?

The Triumph of Tira

Prendiamo i suoi primi dipinti. The Triumph of Tira (1960-61) è composto da quattro riquadri: “LAW”, “CAT”, “MEN”, “SEX”. Chi è Tira e come tener insieme la legge, il gatto, gli uomini e il sesso? Si tratta di un ritratto di Mae West, addestratrice di leoni nel film I’m No Angel (1933). Come West, Tira è un’attrice di origini modeste che diventa famosa, realizzando così il sogno americano.

EAT/DIE (1962), che sembra anticipare la laconicità linguistica dei neon di Bruce Nauman, è in realtà un omaggio alla madre di Indiana, che ha sempre lavorato in un ristorante, e “Eat” sono anche le ultime parole che pronunciò prima di morire. Riferimenti a sé, alla sua famiglia e alle memorie d’infanzia si trovano in My Mother, My Father, nell’autoritratto Bob’s Columns (tutti 1964), nel dittico Mother e Father (1963-67).

EAT/DIE

La famiglia lascia spazio alla politica, l’intimo al collettivo, in A Divorced Man Has Never Been the President (1961) in riferimento a Nelson Rockfeller, candidato prediletto dai Repubblicani prima del divorzio. Un caso di satira sociale sull’ipocrisia della morale pubblica.

Poco noto è il fatto che Robert Indiana fu adottato. Più noto il fatto che Robert E. Clark, nel 1958, quattro anni dopo essersi trasferito a New York, cambia nome adottando quello anonimo dello stato in cui era nato, l’Indiana. Uno stato che produceva più automobili che artisti (prima che l’industria automobilistica fosse centralizzata a Detroit), oltre che contadini, Repubblicani, razzisti dell’estrema destra (Ku Klux Klan, John Birch Society) e gangster (John Dillinger).

Se l’Indiana non era la California, si tratta comunque di una rinascita simbolica, in cui Indiana sotterra per sempre il suo vero nome – come Tennessee Williams, puntualizzava. E l’esigenza di sottrarsi, che aveva stravolto l’esistenza di una pittrice a lui vicina, Agnes Martin, si fa bruciante nel 1978, quando abbandona per sempre New York. Si ritira a Vinalhaven, un’isola sulla costa del Maine, conducendo un’esistenza sempre più isolata.

Numerologia

Non vi è terreno più fertile per criptare messaggi che quello dei numeri, che Indiana amava più di Jasper Johns, come dimostrano i suoi dipinti tra il 1964 e il 1966. “I numeri riempiono la mia vita […] ancor più dell’amore. Siamo immersi nei numeri dal momento in cui siamo nati [...] Le nostre stesse esistenze sono regolate dai numeri. Compleanni, età, indirizzi, denaro: ovunque ti giri, ci sono numeri. La tua camicia ha sei bottoni. La stanza ha quattro pareti. I numeri ci circondano. È inesauribile”.

In anticipo sugli algoritmi che oggi interferiscono con le nostre faccende quotidiane afferma: “Se ti capita di sentire che l’amore è importante quanto lo sono i numeri, allora sei un idealista, un sognatore. Tutto ciò che facciamo è calcolato dai numeri. Ogni giorno, ogni minuto di ogni giorno – guarda il mio orologio da polso. Ogni secondo è un numero diverso. I numeri fremono intorno a noi. Non li riconosci?”.

Se il passo sembra ambivalente, altrove dissipa ogni dubbio: “I miei dipinti con i numeri non sono altro che una celebrazione del fatto che abbiamo qualcosa di così meraviglioso come i numeri, e che sono un’invenzione incredibile che andrebbe celebrata, e da cui discendono altri aspetti del mio lavoro”. Polygons (1962), Exploding numbers (1964-66), The Cardinal numbers (1966) sono lì a dimostrarlo.

Sin da piccolo Indiana prende l’abitudine di contare le case in cui vive, perché la sua famiglia ne cambia più di una all’anno. A 17 anni vive già nella casa n. 21. Nel 1968 torna a Indianapolis per fotografare le sue ex-residenze che riesce a localizzare. E’ influenzato da l’I Ching, che scopre assieme all’artista Ellsworth Kelly ed emerge in diversi dipinti sotto forma di Yin/Yang (The Sweet Mystery, 1959-60).

Il due (Two, 1960-62) è il suo numero d’elezione: il suo studio era a 2, Spring Street, due è l’unità di base dell’amore – “and love has been my greatest preoccupation”. In una scala della vita dell’uomo da uno a dieci, il 4 indica per lui l’adolescenza.

Charles Demuth, I Saw the Figure 5 in Gold, 1928.

Il numero 5 si riferisce al suo quadro preferito conservato al Metropolitan Museum, I Saw the Figure 5 in Gold (1928, anno di nascita di Indiana) di Charles Demuth, a sua volta ispirato a una poesia di William Carlos Williams, The Great Figure. Indiana dipinge The Demuth American Dream #5 nel 1963, anno della scomparsa di Williams. 1963-1928 = 35, un numero suggerito dalla successione di tre cinque (5 5 5, tre volte cinque). Ed è nel 1935 che Demuth muore.

The Demuth American Dream #5.

Exploding Numbers.

Il numero 6 s’identifica col padre. Nato il sesto mese dell’anno in una famiglia di sei bambini, guidava spesso sulla route 66, lavora per dodici anni (6+6) da Phillipes 66, una ditta petrolifera americana. The 6666. The American Dream è il primo dipinto in cui Indiana esplora il formato a losanga, matrice della sua pittura. Gli altri numeri del dipinto (40, 29, 37) si riferiscono ad autostrade percorse dall’artista. Nel 1966 completa infine USA 666, l’anno della scomparsa del padre. L’8 si lega alla madre adottiva, nata e morta ad agosto, ottavo mese dell’anno.

Per i numeri possiamo, credo, fermarci qui.

Erme moderniste

Le prime opere che Indiana realizza sin dal 1959 sono enigmatiche: strutture verticali di legno, tra la scultura e il semaforo, tra una macchina rudimentale e un busto acefalo. Alcune sono più antropomorfe, come Ahab (1962) con i suoi occhi bianchi, altri fallici, come Hole (1960). Sculture sessualizzate o “saucy totems” (John Russell, New York Times, 14 maggio 1978), dove saucy sta per impertinente, sfacciato.

Ma Indiana, rifacendosi alla statuaria greca, preferisce considerarle come delle erme, secondo il vocabolario “pilastro quadrangolare o a tronco di piramide, sormontato da una testa umana barbata”, spesso dotati di membri itifallici, simbolo di fecondità. Poste ai crocicchi come indicatori stradali o segni di confini, diventano nella sua mente dei semafori arcaici dal carattere apotropaico, se non vere e proprie pietre tombali. Non è l’immaginario che ci si aspetta da un artista pop americano.

Gruppo di dodici sculture.

Coenties Slip

Da dove spunta fuori l’idea? Da Coenties Slip, la zona portuale e industriale a Lower Manhattan dove Indiana ha uno studio nel 1956-1965 (ricostruito dalla galleria Contini ad Arte Fiera Bologna 2018), vicino a Jasper Johns, Ellsworth Kelly, James Rosenquist, Agnes Martin e Lenore Tawney.

Una piccola alcova nel cuore del distretto finanziario, dove il tempo si è fermato, come pensa Indiana leggendo la prima pagina di Moby Dick. Hermann Melville invitava a camminare “ai margini della città in un sognante pomeriggio domenicale” verso Coenties Slip:

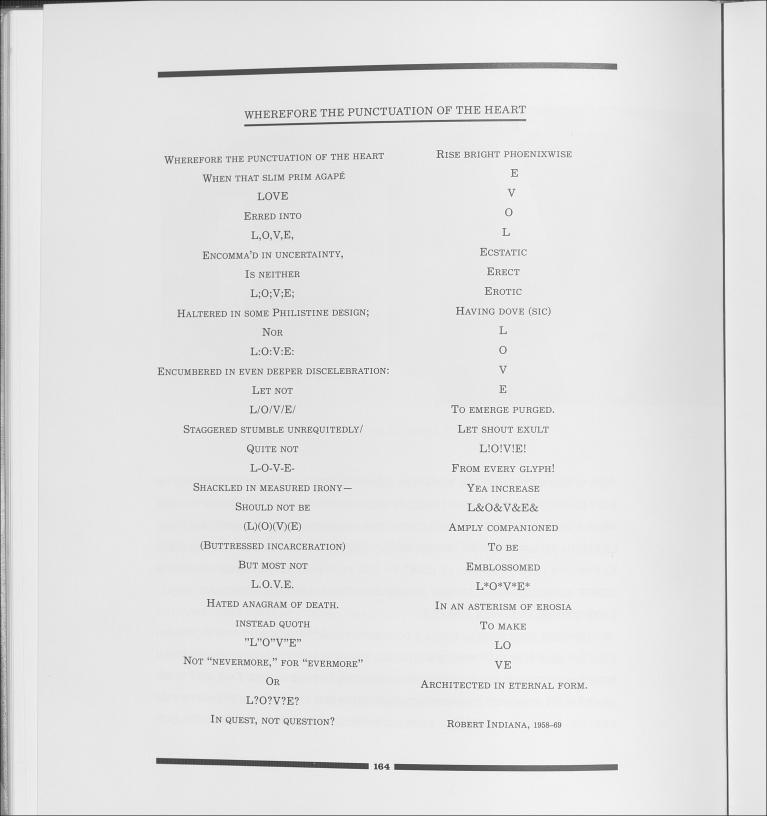

Wherefore the Punctuation of the Heart.

Che cosa vedete? Piazzati come sentinelle silenziose tutt’intorno all’abitato, stanno migliaia e migliaia di mortali impietrati in sogni oceanici. Alcuni appoggiati ai pali, altri seduti sulle testate dei moli; questi spingono lo sguardo oltre le murate di navi che vengono dalla Cina, quelli aguzzano gli occhi verso l’alto, nelle attrezzature, come cercassero di spaziare ancora meglio sul mare. Ma sono tutti gente di terra, uomini rinserrati nei giorni feriali tra cannicci e intonachi, legati ai banchi, inchiodati agli scanni, ribaditi alle scrivanie.

Four Star Love.

Sembrava che Melville parlasse di Indiana e della sua cricca. Da Coenties Slip ad ogni modo ricava quella che diventerà la sua firma: lettere e numeri stampigliati, trasferiti dalle casse e dai pacchi delle spedizioni marittime commerciali, risalenti a compagnie di navigazione del XIX secolo. Da Coenties Slip Indiana raccoglie detriti per le sue sculture quali architravi in legno dentellate, avanzi di tralicci di navi e giunzioni in metallo arrugginito.

Da qui derivano insomma i suoi assemblage, termine consacrato dalla mostra del MoMA del 1961, in cui Indiana presenta Moon, un anno prima la collettiva sui New Realists da Sidney Janis, zeppa di futuri artisti pop. La pratica di Indiana tuttavia va oltre le coeve sculture di Mark di Suvero o i combine paintings di Robert Rauschenberg, oltre quel “gridare con la spazzatura” con cui Kurt Schwitters identificava il Merz, nato dalle sue scorribande nei boschi e nei dintorni di Hannover nei primi anni venti, oltre lo chiffonier.

Con le sue erme, Indiana svolge un lavoro archeologico che racconta il passato dimenticato e presto sepolto di Coenties Slip, non senza risonanze alchemiche: “La tecnica, quando ha successo, è quella felice trasmutazione del perso nel trovato, della spazzatura nell’arte, del trascurato nel ricercato, del non amato nell’amato, dello scarto in oro”.

Love Is God.

One and one and one and one

Rispetto ad altri artisti pop, Indiana è legato meno all’immaginario dei mass media (supermarket, televisione, cartoons e così via) che all’astrazione dei segni e del linguaggio.

Da giovane impara a memoria The Bells di Edgar Allan Poe, poi s’immerge nella lettura di e.e. cummings, di Gertrude Stein, grazie alla mediazione di Agnes Martin, di Walt Whitman e del suo discepolo Hart Crane, fino a Hermann Melville, al cuore di molte sue opere (The Melville Triptych, Melville, entrambi 1961, Ahab, 1962).

Dimensione verbale e dimensione visiva coesistono e sono percepite simultaneamente, come nella pittura cubista. Le parole sono brevi, monosillabe, composte da quattro o cinque lettere al massimo – CHIEF è la più lunga. “Le vecchie travi dei magazzini demoliti, abbattute e tenute in verticali come steli avevano una larghezza tale da tenere una sola parola, come ‘Moon’, ‘Orb’, ‘Soul’ e ‘Mate’, come nel caso dei miei primi dipinti di parole, come il dittico ‘Eat’ e ‘Die’”.

La parola prolifera parallelamente ai numeri, anzi queste due dimensioni si annodano una con l’altra, perché per Indiana l’atto di contare ha a che fare con la poesia. Come osservava Gertrud Stein in Poetry and Grammar nel 1935, contare non è un razionale e noioso “uno più uno uguale due” ma “One and one and one and one”: “Now what has this to do with poetry. It has a lot to do with poetry” – e con la ripetizione seriale di LOVE ovviamente.

L-word

La parola di quattro lettere che Indiana ha più utilizzato è “love” al punto che, davanti alla sua opera, si può affermare, con una vecchia hit, “Love is in the air”. Fa capolino nelle sue poesie: “Love / is a bucket / that I wear on my head”: così cominciava A Poem (1954); o When the Word Is Love (1955), fino a Wherefore the Punctuation of the Heart (1958-69), dove esplora diverse varianti tipografiche della L-word:

LOVE

L,O,V,E,

L;O;V;E;

L:O:V:E:

L/O/V/E/

L-O-V-E-

(L)(O)(V)(E)

L.O.V.E.

“L”O”V”E”

L?O?V?E?

L!O!V!E!

L&O&V&E&

L*O*V*E*

Fino alla versione che passerà presto dallo spazio bianco della pagina alle tre dimensioni della scultura:

LO

VE

Così sono disposte le stelle nel primo dipinto dove compare la parola, Four Star Love (1961).

Le lettere maiuscole riempiranno presto la tela, identificandosi con la superficie del quadro, mettendo così sullo stesso piano parola e immagine, figura e fondo. Indiana non cesserà di esplorarne le varianti, giocando sulle dimensioni, il medium (disegno, pittura, cartoline di natale per amici, scultura e monumento, mass media), i colori, non lontani da quelli della op art. La L-word diventa presto un logo hard-edge, e Indiana l’artista di una sola opera. Al punto che pochi ricordano la sua origine, ovvero le chiese della Christian Science o del Cristianesimo scientista (niente a che vedere con Scientology). Qui, in assenza di decorazioni, vetrate e sculture, non resta altro che la scritta dorata “God Is Love”. Del resto il dipinto Love is God (1964) è commissionato a Indiana per l’apertura di un museo in una chiesa scientista nel Connecticut.

Love, 1970.

Tuttavia in quel periodo fa irruzione nella storia un evento inaspettato: la Love generation, la controcultura degli hippie che identifica la parola con la rivoluzione sessuale: love-in, love child, love generation, love beads, free love – “All you need is love. Love is all you need”.

L’opera di Indiana resta nondimeno piena di riferimenti religiosi: dal cerchio, altro simbolo della Christian Science, alla croce, presente in una versione composta da 44 pezzi di carta (Stavrosis, 1958) quando lavorava per la Cathedral of St. John the Divine, fino ai cinque pannelli di LOVE disposti a croce romana; dalla scultura Jeanne D’Arc (1960-62) alla traduzione di amore in ebraico (Ahava, 1977).

LOVE insomma era una sorta di mandala modernista. Peccato che subisce un vertiginoso slittamento semantico dalla sfera spirituale a quella erotica, dalla chiesa alla stanza da letto. La chiamano eterogenesi dei fini. Non siamo lontani da quanto accaduto a Yves Klein, quando l’estetica dei Rosacroce fu presa per un gesto neodada. Ma se questo fu il vero miracolo di Klein, diversamente vanno le cose per Indiana, schiacciato dal successo di una sola opera.

Convinto che LOVE fosse l’opera d’arte più plagiata del secolo, Indiana prova a registrarla. La prima volta gli va male, perché secondo la legge americana allora vigente non erano previsti copyright per singole parole. “Tutti conoscono il mio LOVE, ma nessuno ha la minima idea di come sono fatto. Sono praticamente anonimo”. Indiana scompare dietro il suo LOVE, troppo universale perché qualcuno se ne appropri.

E pensare che all’inizio aveva optato per FUCK, una versione che ripugnava l’artista e compagno Ellsworth Kelly e viene presto abbandonata per la più polisemica LOVE, con la o inclinata. Un’inclinazione che ha fatto pensare, più che all’uso tipografico del corsivo, all’occhio di un gatto, a un sesso femminile o a un fallo eretto. Ma anche all’instabilità delle relazioni amorose, quella di un giovane omosessuale nei primi anni sessanta. Indiana è criptico come i primi artisti americani d’avanguardia che nascondevano la loro omosessualità o omosocialità dietro complesse simbologie visive e numeriche, come Marsden Hartley. E per una felice coincidenza, Indiana realizza che lo studio di Vinalhaven era già appartenuto a Hartley.

Indiana mangia un fungo

EAT è uno dei primi film realizzati da Andy Warhol il 2 febbraio 1964 nello studio di Robert Indiana, che ne è anche il protagonista. Seduto su una sedia a dondolo con un cappello a falda larga in testa, si limita a mangiare calmamente un fungo per 39 minuti. Unica distrazione: il passaggio di un gatto. Rispetto ad altri attori warholiani, non cerca di attirare l’attenzione. Privo di pathos ed empatia, si limita a mangiare un fungo, come se la telecamera non fosse accesa. Non sorprende che frequenterà poco la Factory e che resterà una figura marginale.

Robert Indiana e Andy Warhol.

Una decina d’anni dopo si ritira nella sua isola. Qui viene scattata una foto dove Indiana, sigaro, basettoni e un copricapo (tra il fez e il topi) siede davanti una scacchiera per quattro giocatori, al momento assenti. Scacchi eterodossi che, in quanto tali, non hanno regole fisse e, come tutti i giochi, non esauriscono mai il numero di partite giocabili. Come l’amore?