Sul suo libro più recente / Molto dobbiamo noi ad Angelo Ferracuti

Molto dobbiamo noi ad Angelo Ferracuti, noi che come salmoni abbiamo percorso controcorrente la via dell’italica narrativa; noi che abbiamo balbettato le poesie di Luigi Di Ruscio, guardato ammirati i reportage di Mario Dondero, noi che increduli abbiamo giurato a noi stessi che non avremmo mai mangiato dai vassoi della piccola cerchia editoriale ma che avremmo continuato a usarla per raccontare il mondo dei vinti; noi che abbiamo visto il mondo culturale italiano infiacchirsi e prostituirsi, immemore dell’ammaestramento dei suoi figli migliori, dei suoi figli virtuosi, chiedendoci come potesse vivere di tanta incoerenza, di tanto fango; noi che abbiamo considerato il triste balletto delle anime brutte del mondo culturale italiano, disposte a tutto in cambio di una comparsata televisiva, una collaborazione giornalistica, un premio; brutte queste anime tanto quanto quelle di chi le governava e che per questo nulla hanno potuto contro il malaffare che infine li ha fagocitati; noi abbiamo trovato in Ferracuti un maestro di integrità e coerenza intellettuale. Molto dobbiamo noi ad Angelo Ferracuti che nel tempo ha accantonato l’impotente romanzo postmoderno per dedicarsi al reportage narrativo. Molto gli dobbiamo noi (e quelli che gliene devono sapranno riconoscersi in questa apologia), noi che volevamo ritrovare il sentiero smarrito del massimalismo novecentesco.

Gli uomini e donne raccontate da Ferracuti con affetto e interesse, i memorabili minatori e gli operai di Addio, il romanzo della fine del lavoro, Chiarelettere (pp. 256, € 14,90), uscito in questi giorni, sono uomini che non fanno notizia, nonostante non abbiano affatto intenzione di nascondere la propria esistenza, le proprie emozioni, che con la sua partecipazione, Ferracuti rende necessarie alla Storia, al di là della patina di finzione per la quale il narratore dovrebbe rimanere sullo sfondo del racconto nell’esercizio di una inetta imparzialità.

Era da tempo che Ferracuti aveva intenzione di scrivere un reportage narrativo sulla crisi che tutti viviamo. Ricordo le sue parole, il racconto dell’infruttuosa ricerca di un editore coraggioso che promuovesse un nuovo Viaggio in Italia nei luoghi del disagio e della desertificazione industriale. O, come dice Ferracuti stesso, Il racconto dominante era quello retorico dei produttori, cioè raccontare chi ce l’aveva fatta o ce la stava facendo, e andava molto di moda questa parola, resilienza, cioè capacità di resistere e reinventarsi all’ineluttabilità delle dinamiche del neoliberismo, mentre io volevo raccontare, come nella migliore tradizione letteraria di impegno civile, proprio chi non ce l’aveva fatta e stava affondando, chi non arrivava alla fine del mese, l’invisibile condizione di apnea sociale.

Ed è tornato a raccontarla Ferracuti con questo suo Addio, ed è tornato a farlo più forte che mai.

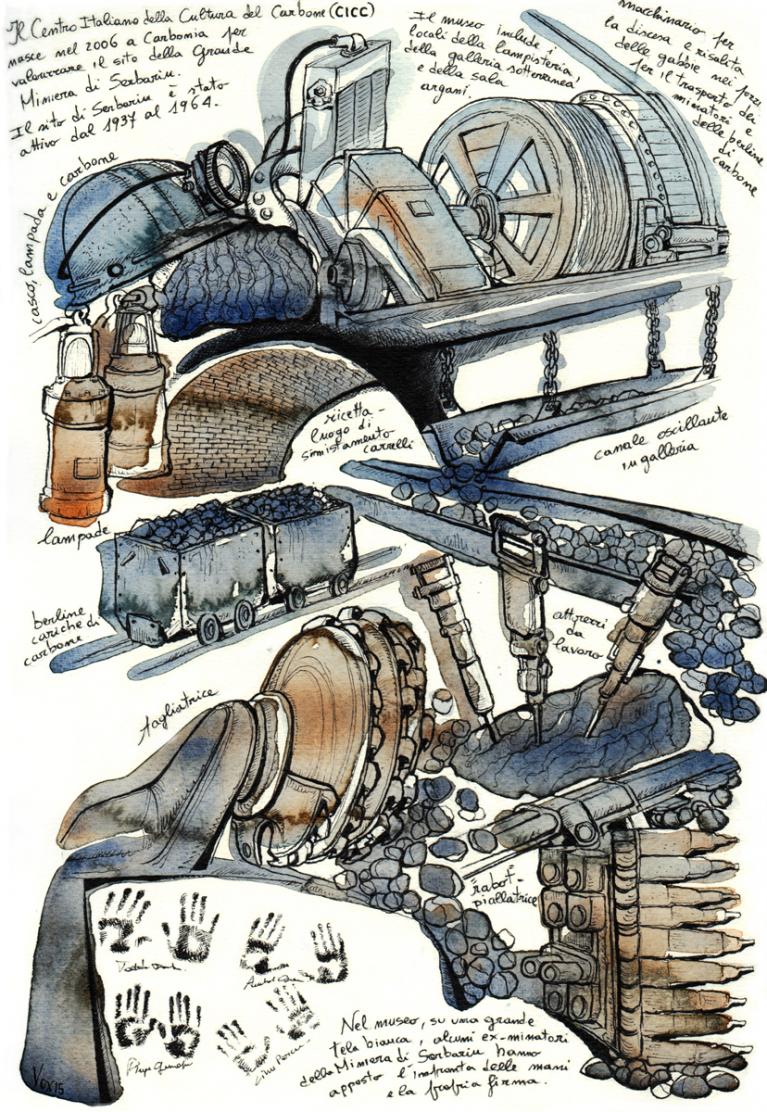

Siamo nel Sulcis questa volta, la provincia più povera d’Europa, trentamila disoccupati su centotrentamila abitanti e quarantamila pensionati dell’industria, di frequente in pensione perché malati. E perché questa area d’Italia è ad alto rischio ambientale, parte com’è delle quarantaquattro aree di interesse nazionale, con Porto Marghera, Piombino, Bagnoli, Taranto, Casale, Bari, Broni e altre. La più estesa, con la terra dei fuochi, dove morire di tumore è un rischio ben oltre la media nazionale. Non è infatti difficile trovare nei terreni del Sulcis composti organici, metalli pesanti, piombo, zinco, cadmio, ferro, rame e falde inquinate.

E racconta Ferracuti, racconta di donne anziane e mariti disoccupati che non hanno più potuto pagare l’affitto. E sono stati sfrattati, e vivono per strada, dormono in automobile, d’inverno nei pressi dei silos caldi delle manifatture, d’estate al fresco del mare. E racconta di minatori morti che non sono morti ma che sono stati ammazzati, ammazzati da noi tutti, noi che non abbiamo potuto e voluto modificare questo barbaro ordine sociale. E altri minatori ancora rimasti sordi, mutilati. La miniera è così, racconta Ferracuti, è così. E racconta degli operai dell’Alcoa, che di certe cose non è facile parlare, che raccontata una le hai raccontate tutte. E il primo passo è la cassa integrazione che è un problema perché non arriva e trascorrono mesi e intanto non sai come comprarti da mangiare, che è dura, che una mano te la danno i genitori, ma quando hai famiglia non basta mai. E racconta di come gli operai facciano di tutto per tirare avanti, ma proprio tutto. Come pescare di frodo, e fare contrabbando, tanto per non affondare. E di come le famiglie si sfascino e arrivi la malora.

Che poi anche a tenerlo, il lavoro, non c’è da esserne contenti. La prima volta che uno entra in fabbrica, che ricorda l’inferno di Dante, la voglia è di andarsene perché fatichi a respirare, perché manca l’aria. Che nel reparto della fusione la nebbia è fitta e le fiamme arrivano al soffitto. E la fonderia, e le colate d’alluminio.

E allora la disperazione è tanta. E tanti i fantasmi nella testa, le depressioni, i suicidi. E i tentati suicidi: settecento l’anno. Immagini narrate centotrenta anni fa da Emile Zola in Germinale, ritornano a vivere nel racconto di Ferracuti. Che quando arrivano richieste di aiuto al terzo mondo, dice un cassintegrato, viene da dire che il terzo mondo è qua, lo abbiamo in casa il terzo mondo. Ma quando finisce il denaro, ad arrivare non è la depressione e basta, arrivano anche droga, alcol e gioco d’azzardo; cocaina e slot machine.

Se in Italia gli occupati sono diminuiti del 2,6 per cento, nel Sulcis sono crollati del 18,5 per cento. E il 40 per cento degli abitanti in età da lavoro è senza lavoro. E le donne poi. Il volto della sofferenza e della solitudine. Le ricerche le descrivono quarantenni, divorziate o nubili con figli a carico, senza lavoro o con lavoro inadeguato. Donne senza legami relazionali, senza classe, senza partito, sbranate dai problemi, dalle necessità.

È l’interesse politico di Ferracuti al rapporto tra capitale e lavoro, è la grande questione di sempre, un conflitto rimosso, che, come tutto il rimosso, è tornato con grande durezza. Molto dobbiamo noi ad Angelo Ferracuti, per questo suo nuovo racconto e per tutti gli altri che hanno composto e continuano a comporre una nuova idea di realismo che può venire unicamente da queste scritture, se sono scritture alte e con un alto tasso di emotività.

E molto dobbiamo noi ad Angelo Ferracuti che non ha mai dimenticato di mettere il lavoro al centro del suo racconto, che il lavoro dovrebbe essere il racconto principale di questa nostra epoca di crisi diffusa, come lo fu nel periodo della Grande depressione. Molto dobbiamo noi autori ad Angelo Ferracuti e molto gli dovremo fin quando noi, nel nostro percorso, non saremo a nostra volta capaci di dimostrare integrità e coerenza narrativa.