Martin Gayford. A Bigger Message

Un solo altro titolo poteva calzare altrettanto bene per A Bigger Message (Einaudi, Torino 2012) di David Hockney: ed era “Et in Arcadia Ego”. Il libro-intervista (a cura di Martin Gayford) mette in effetti in scena l’instancabile curiosità dell’artista per tecniche e materiali, la sua versatile attività, la gioia molteplice che lo sospinge, la compagnia di giro che lo segue nei numerosi spostamenti tra Londra, New York o Los Angeles, dove ha conservato l’ufficio, e Bridlington, piccola cittadina dello Yorkshire occidentale affacciata sul mare del Nord. Ma pur nell’affabilità del discorso, il libro non è aneddotico né di quelli che si dimenticheranno facilmente: e non solo per il meraviglioso dipinto dal titolo profetico (A Bigger Message, appunto), paesaggio cosmico di terre, acque, moltitudini e nubi concepito in omaggio a Claude Lorrain. No. Le “conversazioni” di Hockney sono rese memorabili proprio da ciò che il tono loquace e divagato nasconde: e cioè la smisuratezza del proposito, l’ambizione di eternità, la brama di museo per sé e le proprie opere.

Ai lettori il volume riserva non poche sorprese. La testimonianza del dilettevole uso di iPhone e iPad in primo luogo. Hockney disegna con l’app Brushes: dettagli di interni, close up di oggetti d’uso domestici, inquadrature inattese di parti del proprio corpo. Che dire di questi “disegni” digitali? Lepidi e frammentari, risultano gradevoli anche se tecnicamente più schematici (soprattutto quelli della serie “iPhone”) degli omologhi eseguiti con tecniche tradizionali. Abat-jours tra Bonnard, Vuillard e Vallotton, piedi e scarpe quasi alla Guston, patterns tra Picasso e Johns. Non mancano neppure possibili riferimenti “concettuali”: i primi portfolio fotografici di Ed Ruscha, caratterizzati da immagini di piccolo formato, soggetti aleatori e tenui tessuti narrativi, hanno senza dubbio suggerito all’artista le modalità diaristiche se non epistolari dei disegni digitali. “Forse l’aspetto più rivoluzionario dei disegni fatti con l’iPhone o l’iPad non è quel che sembrano”, recita Gayford, “ma il fatto che Hockney li può inviare: appaiono improvvisamente nelle caselle di posta degli amici - opere d’arte originali a tutti gli effetti.... Un piccolo segno di un cambiamento immane”.

Hockney ci intrattiene con garbo sull’eccitazione che a lui procurano le nuove tecnologie, e non abbiamo motivo di dubitare della circostanza. Possiamo includere Hockney tra i case studies di un corso in “Digital Humanities”. Peccheremmo tuttavia di ingenuità se pensassimo che il suo atteggiamento è di garrulo (o come lui preferisce “elettrizzato”) stupore. Tutto è assai più complesso e ambivalente. L’aggraziata disponibilità sperimentale per il digitale è propedeutica alla battaglia: la “mano” dell’artista sfida i media elettronici come in passato ha sfidato quelli meccanici. Hockney appare sorretto da un’unica, incrollabile convinzione: il primato di disegno e pittura su ogni altra tecnica di immagine. L’atteggiamento è imperiale: si tratta di invadere province riottose e ribelli, ricondurre le nuove tecnologie nel solco della Grande Tradizione ampliando (e bonificando) i domini espressivi, pianificare e eseguire risolutamente una campagna d’annessione. La regalità della Mano non è mai in discussione, come Hockney stesso afferma in un gaio textwork disegnato con l’iPad: ma si possono certo stabilire nuove alleanze e cogliere divertenti opportunità compositive. “Ci sono persone cui quadri e sculture provocano uno stato di eccitazione sessuale”, ricorda Hockney citando David Freedberg e la sua celebre ricerca sul Potere delle immagini. “C’è chi le mutila, chi le bacia, chi piange in loro presenza e chi si mette in viaggio per vederle. Chi ne è lenito, chi ne è commosso e chi se ne sente incitato alla rivolta”. L’apice del ragionamento è nella sua coda. “Ciò che conta è che tutte queste cose non avvenivano solo nel passato”, conclude Hockney. “Sono vere anche oggi.”

A Bigger Message non è il documento tardo e vivace di una scepsi tecnica d’artista, al contrario. È un’asserzione ininterrotta, testimoniale e supremamente intelligente, dell’unicità del punto di vista. A suo modo l’enunciazione di un dogma modernista. Le Muse prevalgono su tutto, “innovazione”, “tecnologia”, “cultura di massa”, cinema, fotografia, performance. Lorrain, Poussin, Bernini, Rembrandt, Chardin, Van Gogh, Picasso, Bacon sono per Hockney gli ambasciatori della stirpe divina, plenipotenziari sulla Terra del corteo di Apollo. Hockney non parla di Bellezza, di Archetipi o di Sprezzatura, di Ritorno all’Ordine e di Infrazioni nel Ritorno all’Ordine. Non ne ha bisogno. Parla di Spazio: questo è il mistero che le Muse gli hanno rivelato, la parola iniziatica maliziosamente disadorna.

In un’intervista recente l’artista porta (metaforicamente) a spasso il seriale Hans-Ulrich Obrist stabilendo azzardate comparazioni tra cinema espressionista e dittature totalitarie. Obrist appare smarrito, tanto da chiedere a Hockney se davvero crede che Hitler o Stalin abbiano mai visto Metropolis di Fritz Lang. Lo scambio è talmente assurdo da risultare spassoso: evidente che Obrist non ha la minima idea di dove Hockney voglia andare a parare. Nascosto dietro aforismi, boutades e paradossi, il pittore ha un unico bersaglio: l’inquadratura fissa di fotografia e cinema tradizionali. Questa è la sola dittatura totalitaria che gli preme debellare. La sola che avverta come sopraffacente e la cui ideologia riduzionistica lo spinga a trasformarsi in un resistente, un partigiano. Proprio lui: già dandy azzimato e impenitente libertino in palmeti e piscine californiani.

L’immagine fotografica o quella filmica traducono l’esperienza umana dello “spazio” in modi che risultano banali e ipersemplificati. Noi esploriamo il mondo circostante e ci addentriamo in esso progressivamente, come passeggiando in un intricato sottobosco. Lo sguardo è una costruzione complessa, un processo che dissolve ambiguità e impedimenti, un’“elettrizzante” vicissitudine di invenzioni e scoperte. Un collage, per dirla con Hockney: l’assemblaggio di vedute parziali scandite nel tempo, qualcosa che assomiglia alla decifrazione di un enigma. Oppure un teatro barocco con scenografie, giochi di luce e d’acqua sempre mutevoli. Niente che sia riproducibile dall’occhio meccanico o digitale. Questo il punto. Punto assai picassiano, come possiamo agevolmente verificare ricordando l’interesse di Hockney per le scenografie di Parade, che suggerisce all’artista dapprima di comporre collages fotografici (negli anni Ottanta), poi di girare film “cubisti” con più macchine da presa applicate a una griglia “simultaneista”. “Ho sempre amato il teatro. In realtà ero interessato al teatro ben prima che mi si chiedesse per la prima volta di progettare allestimenti, perché in pittura spesso mi avvalgo di idee teatrali”.

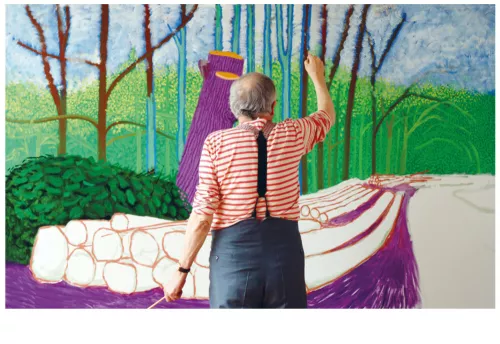

Nel già citato A Bigger Message (2010), reinterpretazione del Discorso della montagna di Claude Lorrain (1656 ca.), il punto di vista si muove costantemente anche se in modo inavvertito. Osserviamo le figure in primo piano da un’altezza di poco superiore a quella della famiglia di pastori all’estrema destra della composizione. Già nel contemplare la distesa d’acque visibile sulla sinistra, tuttavia, il nostro punto di vista muta, portandosi più in alto. Discende di nuovo se spostiamo lo sguardo verso l’azzurro rilievo che domina lo sfondo, quasi una citazione della Montagne Sainte-Victoire di Cézanne, omaggio nell’omaggio. L’effetto complessivo è in noi quello di una leggerezza che lambisce l’euforia. Esploriamo paesaggi lontani distinguendo città, campagne, boschi; e torniamo subito dopo lievi e radiosi a considerare scene più vicine. La luce è tersa, da prima mattina del Mondo. La folla è ammirata e concorde. Il punto di vista fluttuante agisce in noi potentemente, regalandoci l’emozione del volo. Siamo infine affrancati dalla ferrea legge della gravità! È un gioco, un semplice accorgimento compositivo, un trucco del mestiere. Al tempo stesso, immaginiamo, preserva al pittore come la memoria di un’antica immortalità.