Internati e ammutinati / La guerra degli scemi

Il 4 novembre 1918, l'armistizio di Villa Giusti, siglato il giorno prima da Italia e Austria-Ungheria, poneva fine alle ostilità fra i due Paesi. Una settimana dopo, la Prima Guerra Mondiale era finita. Evento cardine della modernità novecentesca, la Grande guerra gettava le basi per un equilibrio fragile, destinato a sfociare in un altro e ancora più sanguinoso conflitto. A un secolo esatto di distanza, che cosa rimane di quella terribile esperienza? Siamo stati davvero capaci di elaborare il trauma, o stiamo nuovamente cadendo preda di pulsioni revansciste, militariste e xenofobe? Con l'aiuto di storici, scrittori e studiosi, attraverso una serie di interventi cerchiamo di ricostruire l'impatto del primo conflitto mondiale sulla coscienza collettiva. Un modo per ripensare la memoria della Grande guerra, con un occhio al futuro.

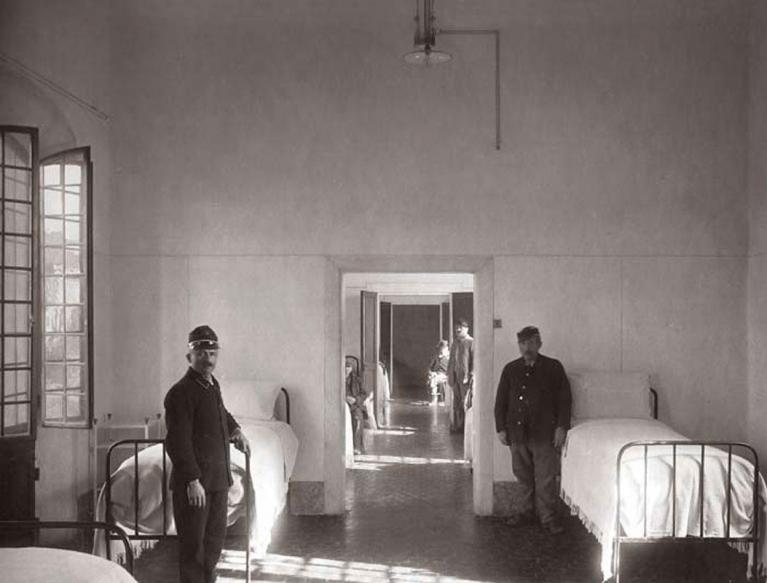

Furono migliaia i soldati italiani ricoverati per disturbi mentali nel corso della Prima guerra mondiale. Gli ospedali erano popolati da reduci estraniati e muti, simili ad automi dai muscoli irrigiditi. Le cartelle cliniche parlavano di tremori irrefrenabili, ipersensibilità al rumore, stato di catatonia. Le cure consistevano in forti scosse di corrente elettrica alla laringe (in caso di mutismo) o alle gambe (in caso di immobilità).

In un Paese in preda all’isteria bellica non si voleva attribuire alla guerra la causa del disagio psichico. Meglio sostenere che il conflitto contribuiva a rivelare devianze o degenerazioni in individui già predisposti.

Anche per questo quella dei traumi psichici conseguenti alla Grande guerra fu una pagina presto chiusa e rimossa. E se circa quarantamila uomini con disturbi mentali finirono rinchiusi nei manicomi statali, una quantità ben più numerosa fece ritorno a casa e in quelle condizioni fu accolta dalle famiglie. E fu qui, anche per prendere le distanze dal carico emotivo di quegli sguardi assenti e ricominciare a vivere dopo il trauma collettivo dell’esperienza bellica, che la gente prese a chiamare quei giovani uomini con il crudele e ingiusto termine di “scemi di guerra”.

La storiografia ha concentrato la narrazione della guerra al racconto di battaglie e accordi d’alleanza, e ha trascurato la tragedia vissuta da quei quarantamila soldati che alla Patria non offrirono la vita ma il proprio senno.

In Psicoanalisi delle nevrosi di guerra, Freud spiegava la follia da trincea come una nevrosi da trauma. Ma la psicanalisi, quale alternativa al manicomio, non fu praticata, soprattutto in Italia, paese lombrosiano, dove l’associazione folle uguale simulatore uguale delinquente era in grande parte condivisa.

I numeri di questa tragedia sono stati per anni lacunosi. Gli eserciti, intenti alla costruzione del mito del caduto o del mutilato per la patria, preferirono rimuovere e occultare gli scemi di guerra, imbarazzante testimonianza di antimilitarismo.

Quando il militare si ammalava, riceveva un primo soccorso nei reparti psichiatrici degli ospedali da campo o in altre strutture poste nelle immediate retrovie. E quando queste risultavano insufficienti, era trasferito in manicomio dove il tempo di permanenza dipendeva dal suo stato e dalla gravità della malattia. Qui, oltre alle cure farmacologiche, fu molto utilizzato, o meglio somministrato con largo abuso, l’elettroshock. Una scarica da 70 volt che percorreva il corpo del malato provocandogli una scossa epilettica. Col tempo la somministrazione continuata di scosse portava a lesioni cerebrali anche irreversibili per cui molti ne ebbero un aggravamento delle proprie condizioni psico-fisiche.

Le descrizioni delle condizioni cliniche di questi malati sono diffusamente riportate nel testo di Elisa Montanari Il manicomio di Bologna negli anni della prima guerra mondiale (1915-1918) nel quale sono pubblicate cartelle cliniche dei soldati lì ricoverati, impazziti durante il conflitto. Nelle schede, che premettono la provenienza del malato dai luoghi di combattimento, sono contenute descrizioni quali: “È in preda a grave astenia e non si regge che appoggiandosi alle persone. Ha espressione dolente e spaventata, non risponde affatto all’interrogatorio, borbotta parole incomprensibili. Si nutre assai scarsamente, è insonne”. E ancora: “Ha atteggiamento ed espressione di persona fortemente spaventata e dolente, ed è in preda a forte tremore che si accentua quando lo si interroga. Nell’avvicinarsi si ritrae con espressione di paura e lamentandosi. Non dice alcuna parola, si esprime solo con cenni del capo ma non sempre a tono. Sembra non comprenda e in ritardo quanto gli si dice. Spesso assume atteggiamento stuporoso. Dorme poco e interrottamente. Ha forte cardiopalma”. Oppure: “È in preda a grave prostrazione di forze, è pallidissimo, ha espressione prostrata, dolente, spaventata. Non parla quasi affatto, si esprime assai malamente, borbotta e racconta con voce bassa, interrotta, spaventata, episodi terrificanti di guerra. È insonne, smarrito, disorientato, in stato di depressione assai grave, del tutto inerte ed abulico, si dimostra sordo ad ogni stimolo. Ha muscolatura rilasciata, volto inespressivo. Non si nutre spontaneamente e deve essere imboccato. Talora lo si vede gesticolare e borbottare tra sé, probabilmente in preda ad allucinazioni”.

Queste brevi notizie cliniche dimostrano il dolore e la sofferenza dei soldati, i quali non furono compresi dal giudizio scientifico e, ancora meno, dalla civiltà popolare. Con il progresso degli studi di psichiatria, la malattia che ha colpito quei militari è stata riconosciuta come patologia a tutti gli effetti. Oggi, questa sindrome è detta “Sindrome post-traumatica da stress”. La medicina ha infine assolto al suo dovere scientifico e ha, al contempo, compreso clinicamente ciò che un tempo credeva essere la malattia dei codardi e dei deboli.

Soldato in preda allo “shell shock”, 1916 (dettaglio).

Il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo alla Prima guerra mondiale in termini di vite umane. I morti furono oltre un milione, un milione e mezzo i feriti. Ma le vittime del conflitto non furono soltanto i morti in battaglia, ma anche quanti si opposero alla carneficina, e scelsero la strada della diserzione e in alcuni casi dell'ammutinamento. Un tema affrontato magistralmente nel saggio Gli ammutinati delle trincee di Marco Rossi. Nel testo sono raccolti in modo compiuto dati definitivi sulla tragedia nella tragedia che fu la tacita ribellione all’innaturale condizione della guerra: “870mila militari denunciati, 470mila per renitenza, 350mila il numero dei processi celebrati, 170mila le condanne, di cui 111mila per diserzione. 220mila condanne a pene detentive, tra le quali 15mila all'ergastolo. Oltre 4mila condanne a morte, 750 eseguite".

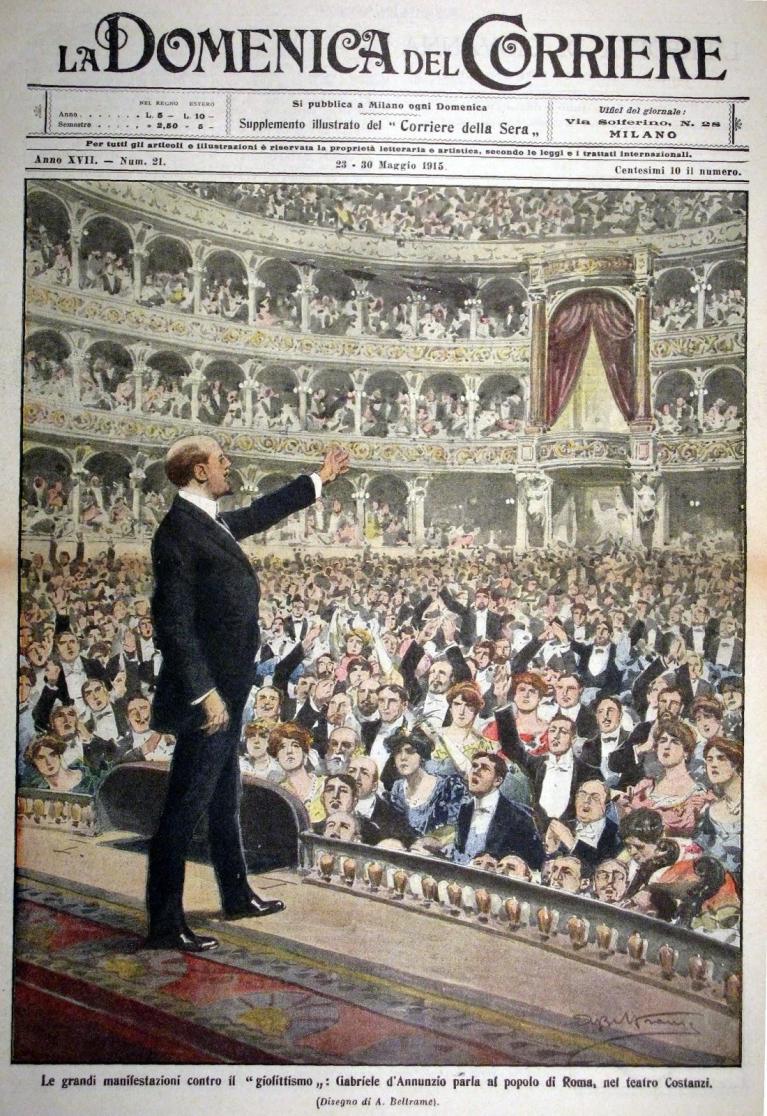

Sono questi i numeri, drammatici, che raccontano la lacerazione vissuta dal Paese e che la maggioranza degli italiani non avrebbe voluto. Come ha ricordato di recente lo storico Piero Purich, “nel 1915 la maggior parte dell’opinione pubblica in Italia era contraria all’intervento. Furono le intimidazioni rivolte alle istituzioni – ai limiti del colpo di stato – dal re Vittorio Emanuele III, dal capo del governo Antonio Salandra e dal ministro degli esteri Sidney Sonnino, la campagna di stampa del Corriere della Sera e le demagogiche manifestazioni di piazza organizzate da Gabriele D’Annunzio a piegare il parlamento a votare in favore dell’entrata in guerra”.

Le ragioni del dissenso, il malessere dei soldati, che provenivano in maggioranza dalle campagne, era in parte dovuto all'estraneità rispetto alle ragioni del conflitto, in parte alle durissime condizioni della guerra in trincea. Ma a dire no al conflitto era anche il Paese civile: "Tra il dicembre del 1916 e l'aprile del 1917 ci furono oltre 450 agitazioni sindacali, 100mila lavoratori furono coinvolti, le denunce superarono le 2300, 4000 gli arresti per sovversione". In prima fila le donne, che nelle fabbriche avevano preso il posto dei mariti.

Il 16 luglio del 1917 ci fu uno degli episodi più violenti della guerra, l'ammutinamento della Brigata Catanzaro, che si concluse con la fucilazione senza processo di ventotto soldati. Le punizioni e le pene per chi disertava o si ribellava erano durissime: carcere, fucilazione, internamento nei manicomi. Spesso senza alcun processo. "Il superiore - si legge in una circolare firmata da Luigi Cadorna - ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi". Cadorna, che mandò tanti giovani al massacro, arrivò a parlare di "nemico interno" e utilizzò il dissenso per coprire le proprie responsabilità rispetto all'andamento disastroso del conflitto. E per assicurarsi il “governo delle truppe” le istituzioni politiche e militari non esitarono a impiegare strumenti repressivi implacabili e disumani quali tribunali militari, fucilazioni, decimazioni, esecuzioni sommarie, carcere e spietate punizioni, sino a dare ordine di cannoneggiare e mitragliare i reparti che, durante un assalto, esitavano ad avanzare sotto la tempesta di fuoco e ferro del nemico. I comandanti optarono per una deterrenza di tipo terroristico, minacciando di morte immediata e disonorevole, tramite fucilazione, gli incerti e i sediziosi, e annunciando persino ritorsioni morali e materiali sulle loro famiglie.

Infarciti di propaganda bellica e di proclami interventisti, giunti al fronte furono in molti a rendersi conto che la guerra, quella vera, non era affatto come la raccontavano i giornali e i manuali militari. Nemmeno l’ombra di grandi manovre, di generali paterni, di eroici combattimenti. Piuttosto orfani, vedove, mutilati, deportati, profughi, sfollati. E la morte per migliaia e migliaia di poveracci mandati a combattere in nome di una patria che non conoscevano. Uccisi dalla fame, dal freddo, dalle malattie, dai colpi del nemico e da quelli dei carabinieri.

Illustrazione di Achille Beltrame per “La Domenica del Corriere”, 23-30 maggio 1915.

La Prima guerra mondiale è stato un conflitto di miti e anti-miti. Fin dagli inizi del novecento, l’economista e sociologo Vilfredo Pareto spiega che classi, lotta di classe e rivoluzione sono elementi concreti, perché appaiono verosimili e mobilitano le attese di milioni di proletari e che, se la borghesia vuole continuare a governare, deve munirsi di propri miti all’altezza di quelli della controparte. La guerra è stata anche questo: un farmaco, esistenziale e politico, che veicola spinte e comportamenti individuali e di massa.

È questa la tesi che anima il volume dello storico Jacques R. Pauwels, La grande guerra di classe.

Non ci poteva essere titolo più appropriato per condensare ciò che fu la prima guerra mondiale, un conflitto nato sia per annacquare la coscienza di classe del proletariato, sia per utilizzarlo come carne da macello.

L’annuncio di guerra è l’inizio della fine per le classi popolari che scelsero di aderire alla causa nazionalista ed è musica per le orecchie di nobiltà e alta borghesia. Nell’interpretazione di Pauwels, al netto della propaganda, le cosiddette élite europee - nobiltà, proprietari terrieri, alta borghesia - preparavano da tempo e per fini tutt’altro che dignitosi una guerra che mettesse la parola fine in modo definitivo ai rischi della democratizzazione e soprattutto al pericolo di una rivoluzione; per non parlare del fatto che, dalle conquiste territoriali, “nobiltà e anche borghesia industriale e finanziaria si attendevano grandi vantaggi”. Secondo Pauwels, di fatto “la Grande Guerra fu una sorta di progetto contro-rivoluzionario e anti-socialista”. Concetto ripetuto più volte: “La guerra accolta a braccia aperte era naturalmente una guerra tra stati, una guerra verticale, ma era al contempo una guerra orizzontale, vale a dire una guerra tra le classi all’interno dello stesso paese belligerante”.

Le fasce sociali più deboli finirono per subire doppiamente gli effetti del primo conflitto mondiale: da un lato, gran parte di loro cadde in battaglia, a seguito della coscrizione obbligatoria e di una campagna di stampa martellante che propagandava la “bella morte” per difendere la patria, dall’altro furono gli stessi partiti socialisti europei a farsi abbindolare, abbandonando quegli ideali di pace, giustizia sociale, libertà e antimilitarismo da sempre sostenuti per sposare, più o meno inconsapevolmente, le idee belligeranti della borghesia. Quest’ultima, da parte sua, si fregava le mani: a qualsiasi latitudine del continente europeo il socialismo rivoluzionario era stato sgominato più facilmente di quanto potesse attendersi.

Gli intellettuali, in grande maggioranza, si lanciarono nella giustificazione della guerra e nella trasmissione della politica guerriera del governo. Come negli altri paesi in guerra, bisognava impedire qualunque critica e dibattito; credere ciecamente nella necessità dell’unità nazionale e nell’accettazione dei sacrifici. Sono gli intellettuali “guerrieri” a creare il mito dell’entusiasmo di massa: lo scopo consisteva nel far credere che la guerra provenisse dalla volontà generale. Le recenti ricerche tendono a dimostrare che il bellicismo era appannaggio soprattutto delle classi medie e alte, che ci fossero notevoli differenze tra le città e le campagne e anche tra le diverse categorie sociali. La memoria popolare ha conservato il ricordo del trattamento degradante degli uomini sotto il regime dei signori, delle feroci repressioni delle jacquerie e, più di recente, della violenza poliziesca.

Nel considerare il centenario dal punto di vista della memoria, viene da chiedersi perché gli intellettuali non abbiano sentito il bisogno di globalizzare e portare il proprio talento a criminalizzare la guerra mondiale; perché non abbiano redatto il loro "libro nero" dei regimi militarizzati; perché sia stata inventata una cosa come la cultura della guerra, che ognuno può capire a modo suo, ma che è servita soprattutto a rendere banale o folcloristica la barbarie.

Gli altri interventi pubblicati:

Claudio Piersanti, Aforismi per una sceneggiatura di guerra

Enrico Manera, Memoria dalla Grande guerra

Massimo Marino, La Grande guerra cantata

Carlo Greppi, La Grande Guerra e i suoi detriti