Scrittrici italiane al cinema / La polvere e il disordine

A partire dalla fine degli anni Sessanta Natalia Ginzburg scrive di cinema sulle pagine dei giornali, saltuariamente prima e poi più assiduamente (nel 1975, per esempio, da marzo a dicembre, tiene la rubrica “Cinema”, su «Il Mondo», firmando quaranta recensioni). Alcune recensioni sono state riproposte nelle sue raccolte di saggi, in Mai devi domandarmi (1970), in Vita immaginaria (1974), in Non possiamo saperlo (pubblicata postuma, nel 2001, a cura di Domenico Scarpa). A margine dei suoi articoli la scrittrice dissemina a volte gli indizi per ricostruire la sua fisionomia di spettatrice, i suoi gusti, le sue preferenze, i suoi tic, i film e gli autori che ama di più, i generi che predilige, la postura appassionata e oziosa delle sue visioni del grande schermo. In pochi casi si sofferma a riflettere sul rapporto che intrattiene con il cinema e su quanto rappresenta per lei e per il suo immaginario.

“Cinematografo”, il primo di questi articoli, deve essere letto accanto a un pezzo pubblicato qualche anno dopo, “Il volto osceno della celluloide” (apparso su «Il Mondo», il 28 agosto 1975 e poi compreso in Non possiamo saperlo), in cui le idee vaghe e confuse del primo trovano chiarezza e definizione.

Il «disordine» e la «polvere» che avvolgono i pensieri di Natalia Ginzburg sul cinematografo si diraderanno, infatti, nel corso degli anni, quando sempre più assiduamente tornerà a parlare di film sulle pagine dei quotidiani e dei rotocalchi, ma le linee fondanti del suo rapporto con la settima arte sono già racchiuse in queste pagine. Sebbene infatti la scrittrice più o meno occasionalmente presti la sua penna alla critica cinematografica, propone sempre le sue riflessioni e i suoi giudizi sui film come i semplici “pensieri di una spettatrice”. Confermando in tal modo e ribadendo quell’amore «volgare» e vivo per il cinematografo, dichiarato in quest’articolo del ’71, che, al di là dell’apparentemente inappellabile condanna della decima musa, racconta la quotidiana frequentazione delle sale e una pratica spettatoriale accanitamente cinefila.

Come per molti scrittori della sua generazione, Natalia Ginzburg riconosce nel cinema uno straordinario dispositivo memoriale, nei cui ingranaggi le immagini sembrano fatte della stessa sostanza dei ricordi e con essi si confondono. In realtà, la memoria ha una valenza polisemica nella scrittura di Ginzburg per il cinema. È metafora del medium, ma è anche strumento di analisi del film, a volte perfino unico strumento di analisi. Non bisogna dimenticare che fino all’avvento del VHS (cioè fino agli anni Ottanta) per rivedere la pellicola il critico doveva tornare in sala o provare a ripercorrerlo con la propria memoria. Questo dato, per esempio, non sfugge a Sciascia, il quale parlando del “film della sua vita”, e cioè Le Feu Matthias Pascal di Marcel L’Herbier, che rivede «alla moviola della sua memoria», sostiene che le «storie del cinema sono peculiarmente fatte a memoria» (L. Sciascia, Il volto sulla maschera, 1983). L’aspetto più originale degli scritti di Ginzburg dedicati al cinema si scopre in una sorta di trasvalutazione della memoria attivata dalle immagini sullo schermo. La scrittrice-spettatrice-critica trasforma, infatti, un dato per così dire fenomenologico, empirico, in paradigma estetico: la memoria non è soltanto il mezzo per analizzare i film visti, ma anche il criterio per esprimere un giudizio. «La memoria è l’unica vera chiave di giudizio per quanto riguarda i film. Di un film noi conserviamo unicamente quello che amiamo; tutto il resto si dissolve in cenere», anche le idee confuse e il disordine e la polvere dei pensieri, e lascia spazio unicamente «linguaggio muto delle immagini» (N. Ginzburg, Satyricon e Casanova, «Corriere della Sera», 9 gennaio 1977; poi in Non possiamo saperlo), alle sue maschere, ai suoi fantasmi. (Maria Rizzarelli)

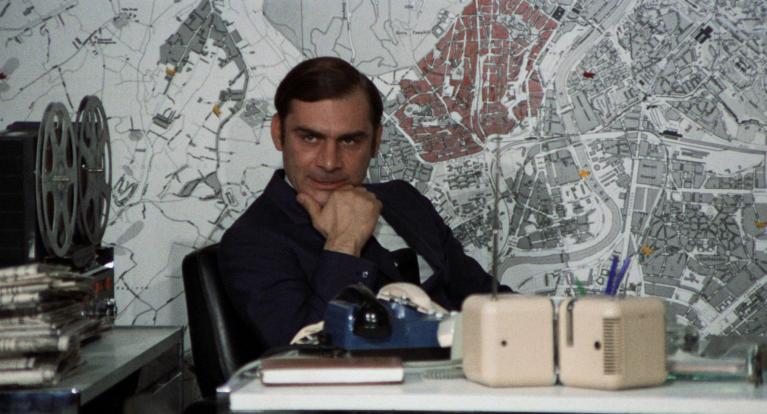

Gian Maria Volonté in “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”.

Cinematografo

Da alcuni giorni pensavo di scrivere qualcosa sull’attore Gian Maria Volonté. Lo trovavo un grandissimo attore. Lo trovo un genio. Da alcuni giorni pensavo che in Italia ci sono tre o quattro attori che sanno recitare in un modo stupendo. Però usano recitare in film orribili. Il modo come questi attori vengono sciupati è identico al modo come da noi viene sciupato il paesaggio. Viene fatto di un bosco o di una spiaggia quello che viene fatto di Alberto Sordi.

È vero che un bosco o una spiaggia non possono difendersi dalle case di venti piani costruite sopra il loro ventre, e invece gli attori potrebbero rifiutarsi di recitare nei copioni vomitevoli che gli vengono offerti. Si sa però che è ben difficile difendersi dal denaro. Questi attori sono pieni di talento e ognuno di noi è concorde nel definirli degli attori stupendi, chi li ha amati va a vederli dolendosi di trovarli sempre più bravi in film sempre più brutti. Non voglio dire che questa sorte sia già toccata all’attore Gian Maria Volonté. Però essendo ora diventato famoso, chissà cosa succederà anche di lui. Egli verrà adoperato in una serie di film orribili.

Così avevo scritto alcune pagine su Gian Maria Volonté. Avevo molto amato Indagine su un cittadino e conservato stampata nella memoria la sua faccia, la sua voce gracchiante. La memoria è l’unica vera chiave di giudizio per quanto riguarda i film. Di un film noi conserviamo unicamente quello che amiamo; tutto il resto si dissolve in cenere. La classe operaia va in paradiso mi piace molto di meno; anzi in verità non mi piace affatto. In Classe operaia mi piace molto il personaggio della parrucchiera, e la fabbrica. Non mi piacciono né gli studenti, né i sindacalisti, né il manicomio. In manicomio c’è Salvo Randone: un grande attore. Però il manicomio è così falso e superfluo nell’economia della storia, che il personaggio di Salvo Randone non riesce a prendere consistenza.

Salvo Randone noi preferiamo evocarlo in Indagine, dove è uno sfaccendato che passa per caso e cade in trappola. Come è bravo, in Indagine, Salvo Randone. Ha una parte breve, una canottiera bucherellata, uno sguardo astuto e celestiale. Qui, nella Classe operaia, risulta sprecato. Ha anche qui una canottiera e il suo sguardo celestiale e furbo, ma non prende quota.

La classe operaia è un film pieno di qualità intelligenti, ma strabordante e in definitiva confuso. La confusione non è soltanto nella mente della protagonista e nei problemi insolubili che lo assediano. La confusione e il disordine stanno nascosti nella struttura del film. La confusione non può essere raccontata in un linguaggio confuso. Essa deve essere raccontata con l’esattezza e la concisione.

Salvo Randone (con Volonté) ne “La classe operaia va in paradiso”.

Ho l’impressione che il regista Elio Petri abbia sempre delle intuizioni assai felici nell’inventare le persone, le case dove abitano e i luoghi dove lavorano, ma dopo averle inventate non sa cosa farne e vi intreccia intorno trame logore e superflue. Queste persone respirano in mezzo a un ingombro di oggetti superflui. In Indagine le superfluità sono però assai meno pesanti perché il personaggio del poliziotto diventato pazzo ha una vita poetica prepotente. Nella sua persona è illuminata a giorno la condizione del potere. In Classe operaia sono invece assai pesanti gli errori, le superfluità, i momenti morti. Mi chiedo cosa resterebbe di una storia così strabordante, sovraffollata e confusa, se non ci fossero a tenerla insieme le mascelle e la faccia di Gian Maria Volonté.

Mentre scrivevo su Gian Maria Volonté sono venuti a trovarmi due miei amici. Hanno letto quello che avevo scritto. Uno di essi mi ha detto che non gli piaceva Gian Maria Volonté. Lo trovava bravo, ma troppo consapevole di essere bravo. L’altro mio amico mi ha detto che quelle mie pagine gli sembravano stupide. Mi ha detto che a lui d’altronde non interessava né Elio Petri, né Gian Maria Volonté. Non aveva visto né Indagine, né Classe operaia e non desiderava di vederli. Non gli interessava il cinematografo.

Io questo lo sapevo. Gli ho ricordato però che aveva amato Tristana e Messaggero d’amore. Mi ha detto che infatti aveva amato questi due film, però forse se li rivedesse ora non gli piacerebbero più. Il cinematografo, egli ha detto, è il contrario della poesia. La poesia, il teatro, sono una finzione; essi non vengono a patti con la realtà che noi vediamo e tocchiamo, ma ne offrono un’altra al nostro pensiero. Il cinematografo non sa offrirci che una realtà falsa; non una finzione, ma una realtà falsa. Dietro a questa realtà falsa, giocano infinite cose, gente, denaro, macchine da presa, e di tutte queste cose non si perdono mai le tracce, esse lasciano la loro impronta e la loro impronta è il contrario della fantasia e del pensiero. Ho pensato che aveva ragione e che era vero.

Greta Garbo e Fredric March in “Anna Karenina”.

Allora mi sono ricordata a un tratto di quando dicevano che sarebbe stato fatto un film della Ricerca del tempo perduto, avevo pensato che era totalmente impossibile dare ai personaggi di Proust una figura umana, Swann, Odette, Albertine, hanno dentro di noi una dimensione così alta e profonda che non è possibile catturarla nei contorni di una forma umana. Essi hanno dentro di noi volti e forme di una precisione lampante, e tuttavia stranamente sfuggenti e privi di ogni identità fisica. Simili volti e forme sono in noi più reali della stessa realtà. Il nostro rapporto con loro è di una natura singolare e preziosa, è un rapporto diretto e lineare che non sa che farsene di connotati fisici. Noi non vogliamo sapere su di essi nulla più di quello che già sappiamo.

Mi sono ricordata che pur avendo amato Greta Garbo in Anna Karenina, tuttavia quello che è in me la vera Anna Karenina non è mai diventato Greta Garbo. L’amore che mi lega ad Anna Karenina è di una natura migliore e più preziosa dell’amore che può legarmi a qualunque film anche molto bello e vivo nella mia memoria.

Tutt’a un tratto ho pensato che io vivevo in un modo volgare. Infatti vado moltissimo al cinematografo. Se il cinematografo smettesse di esistere, ne sentirei la privazione. Il mio amore per il cinematografo è certamente di natura volgare, vi si radunano inezie segrete, bassezze di varia specie, una fame confusa di vicende dove mi inoltro senza mietere nulla, senza riportare nulla indietro. Vado al cinematografo con lo stesso pettegolo piacere con cui ascolto pettegolezzi. Nel mio amore per il cinematografo non c’è nulla di nobile o ben poco. In esso c’è la parte peggiore e più pettegola del mio pensiero.

Il cinematografo per me non vuol dire cultura, io là non imparo nulla, quasi sempre mi dimentico subito tutto. Sono disposta a andare a vedere qualunque tipo di film, andrò certo a vedere La tarantola dal ventre nero, La notte che Evelyn uscì dalla tomba, andrò a vedere forse anche Il merlo maschio. Non mi aspetto della bellezza, mi aspetto tranquillamente i soliti orrori. Ma sono curiosa di questi orrori. In qualche raro caso, quando un film è bello, io me lo ricordo, ma anche quando è bello e me lo ricordo non sono sicura che le sue immagini mi abbiano arricchito.

Quei due miei amici mi hanno detto che ero diventata di malumore dopo i loro discorsi. Infatti mi era caduta addosso una tremenda tetraggine. In più essendoci in casa mia in questi giorni dei muratori, per terra c’erano stesi dei giornali e ho visto che su uno di questi giornali c’era in grande la fotografia di Gian Maria Volonté. Avevo camminato per molti giorni sopra la sua faccia senza accorgermene. Non so perché anche questo mi ha prostrato. Avevo in testa una gran confusione. In casa mia c’era disordine e polvere. Avevo uguale disordine e polvere nei miei pensieri. Non provavo il solito desiderio di andare al cinema alle sei di sera. Si avvicinavano le sei di sera ma io non avevo voglia di andare da nessuna parte.

(Pubblicato su «La Stampa», 7 novembre 1971).