Piero Bottoni: la poesia del design

La storia del design italiano ci ha sempre narrato una vicenda fatta di oggetti esteticamente accattivanti, tanto geniali quanto decontestualizzati, inseparabilmente legati alla firma prestigiosa di chi li ha ideati. Un mondo in cui i prodotti sono immediatamente associati all’autentica intuizione dei progettisti, i quali si sono distinti per la capacità di sapersi interfacciare con le competenze tecniche dei produttori. Ma prima che il design così come lo abbiamo sempre conosciuto si evolvesse in quelle forme e in quelle modalità, negli anni che vanno dal 1936 al 1945 si sono sviluppate alcune innovative esperienze progettuali e imprenditoriali che ancora oggi non fanno parte di quella storia: sperimentazioni che contemplavano un orizzonte collettivo, una storia comune, e si nutrivano del tentativo di rivolgersi a quegli strati sociali che già prima del boom economico si affacciavano al benessere.

La straordinaria sintesi raggiunta nel titolo del volume di Giancarlo Consonni – Il design prima del design. Piero Bottoni e la produzione di mobili in serie in anticipo sulla società dei consumi (Edizioni La Vita Felice, 2024, pp. 180) – restituisce in una sola espressione gli esiti di un approfondito lavoro di ricerca intorno alla figura di Piero Bottoni e al tema della produzione di mobili in serie in anticipo sulla società dei consumi. L’indagine, frutto di oltre quarant’anni di studi all’interno del patrimonio documentale conservato nell’Archivio Piero Bottoni, presso il Politecnico di Milano, riscrive in larga misura le premesse che hanno caratterizzato la genesi del design italiano, portando alla luce alcune vicende fino a oggi poco note. Episodi da cui emerge in maniera chiara il valore civile dei modi attraverso cui si strutturano le prime società che già a partire dagli anni Trenta riuniscono gruppi di progettisti – tutti tra i trenta e i quarant’anni – associati in imprese commerciali con finalità condivise per la produzione di oggetti in serie.

Queste esperienze pionieristiche che si sono sviluppate grazie all’iniziativa di Piero Bottoni – indagate con precisione scientifica attraverso lo studio di documenti, programmi, carteggi e corrispondenze – appaiono come tentativi di dare sostanza e espressione materiale a quella intensa koinè culturale che legava tra loro un nutrito gruppo di progettisti dell’epoca. Una relazione che traeva la propria linfa vitale dalle coeve esperienze razionaliste e dalla partecipazione al dibattito interno alle riviste d’architettura.

I progetti “Società K.N.” (1936) e “Società anonima Ar-Ar” – acronimo per Architetti Arredatori – (1941) sono i due tentativi, mai decollati, di rispondere a questa urgente necessità di dare una soluzione ai bisogni sociali del proprio tempo con un programma imprenditoriale che contemplasse la produzione in serie di elementi d’arredo di alta qualità.

Erano previsti un catalogo dei prodotti, l’apertura di un punto vendita aperto al pubblico e un manager che si occupasse di istituire rapporti privilegiati con produttori qualificati.

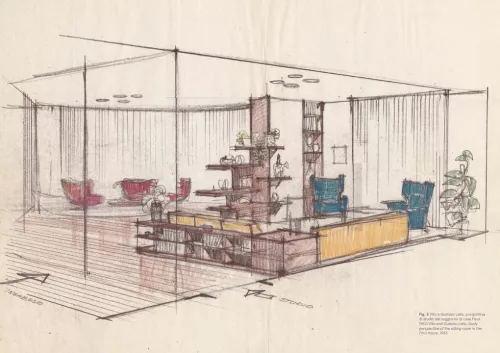

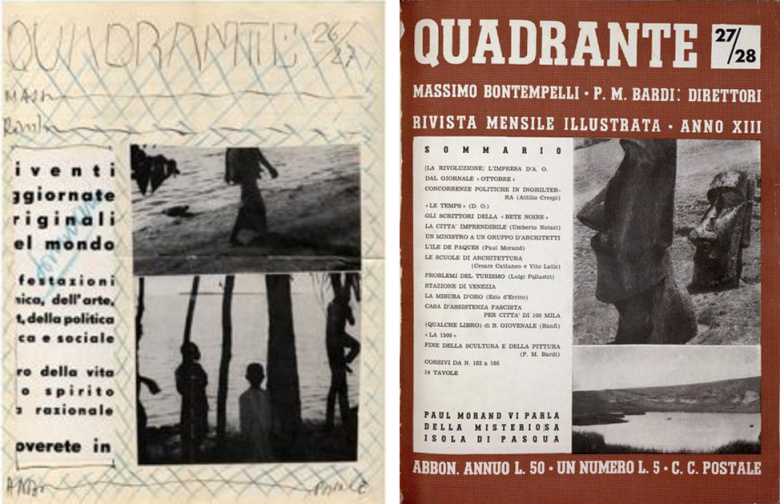

Se nel primo progetto elaborato da Bottoni i destinatari della proposta come possibili azionisti erano i cosiddetti “quadrantini”, ovvero gli architetti e gli ingegneri milanesi e comaschi che avevano collaborato alla rivista «Quadrante» – tra gli altri Giuseppe Terragni, Luigi Figini, Gino Pollini, Gian Luigi Banfi, Lodovico Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers, Mario Cereghini, Guido Frette, Enrico Agostino Griffini, Pietro Lingeri – con il progetto degli Architetti Arredatori si esprime più compiutamente il carattere della società-impresa, a partire dal logo disegnato da Albe Steiner. Un ricco catalogo con schede e riferimenti ai progettisti presentava una sequenza di elementi d’arredo che incarnavano l’esito di un processo articolato e creativo, un trait d’union tra le capacità artigianali e la nuova produzione in piccola serie. A fondare la “Società Ar-Ar”, che durò poco più di un anno, furono 13 progettisti: Franco Albini, i BBPR, Piero Bottoni, Ignazio Gardella, Giulio Minoletti, Gabriele Mucchi, Giuseppe Pagano, Giancarlo Palanti, Mario Pucci, Giovanni Romano. Nonostante la molteplicità di esperienze e relazioni condivise dal gruppo di architetti che la fondarono, il tentativo di fare impresa rendendo la bellezza alla portata di tutti si scontrò con numerosi impedimenti: la guerra e la conseguente indisponibilità delle ditte produttrici a instaurare rapporti privilegiati, la mancanza di una direzione realmente capace di incidere sul piano commerciale, la difficoltà – evidenziata in maniera profetica da Franco Albini – insita nella proposta di “ambienti completi”. Tutta la produzione a catalogo infatti rispondeva a un insieme unitario e omogeneo di elementi d’arredo, a differenza di quanto accadrà successivamente con l’affermarsi dell’industrial design, dove il singolo oggetto vivrà della propria autonomia ideativa, produttiva e commerciale, che ne costituirà proprio il tratto distintivo. In conseguenza di ciò – afferma Consonni – non “si tratta solo di aggiungere un capitolo alle ricostruzioni consacrate delle vicende del design in Italia o di allungare la lista degli oggetti da musealizzare: quello che è bene non vada perduta è la memoria di quel clima e di quel sodalizio”.

Negli anni del Dopoguerra il terreno comune che aveva dato origine a queste sinergie progettuali lascia il posto a una nuova stagione in cui le ragioni che stanno alla base del progetto possono essere rintracciate più nell’esperienza privata del progettista che in una “base razionale e morale”, come la definiva Ernesto Rogers in un dattiloscritto del 1942. Questa “solitudine” dell’oggetto di design ne decreterà paradossalmente il successo negli anni a venire, in linea con le esigenze della cosiddetta società dei consumi.

Un’ultima opportunità per attuare i propositi di Bottoni si ebbe nel 1945, pochi giorni prima della Liberazione, quando tramite una lettera l’A.P.E. – Società per lo sviluppo e l’esportazione delle produzioni artigiane – sollecitava l’invio di “progetti inediti e possibilmente di recente attuazione” da parte degli architetti del gruppo A.R. – in questo caso acronimo di Architetti Riuniti – i quali stavano lavorando a un piano urbanistico per la città di Milano. Il progetto, che andrà sotto il nome di Piano A.R., rimarrà sostanzialmente sulla carta. In seguito alla richiesta Bottoni fornì un’ottantina di disegni di mobili singoli, ma anche quello sforzo non fu ripagato. La fornitura si limitò a tre mobili, e la figura di Bottoni venne silenziosamente esclusa dalle cronache.

Tuttavia dimenticare che l’esperienza di Bottoni è parte integrante della storia del design italiano – questa in fondo la tesi che l’autore sostiene nel volume – è una grave lacuna storiografica. La sua produzione più significativa come architetto d’interni e designer avviene tra il 1927 e il 1945. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in particolare con il QT8 (Quartiere sperimentale Triennale Ottava), l’attenzione si sposterà verso temi di più vasta scala. Ma l’impegno e la dedizione sul tema dell’abitare che ha informato moltissime architetture d’interni nella prima parte della sua attività di architetto rimane un punto fermo nella cultura italiana del progetto.

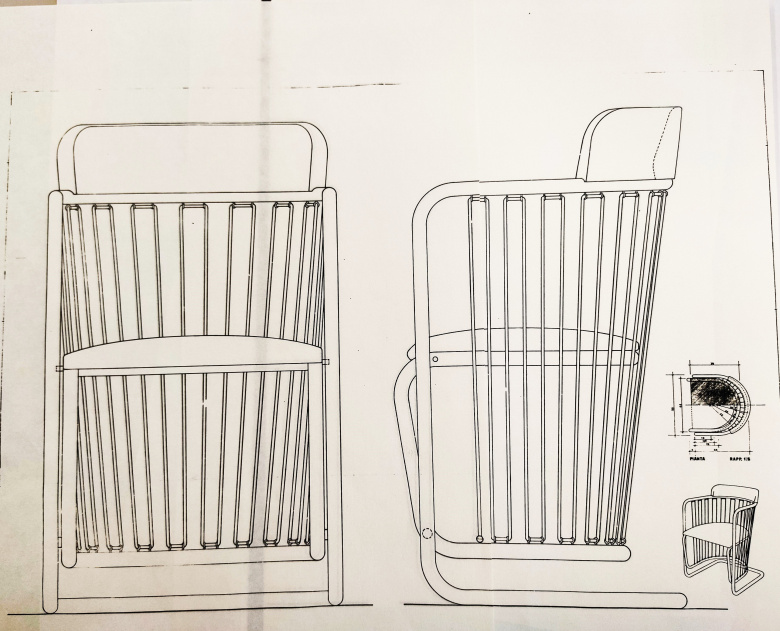

Prima di chiunque altro Bottoni ha difeso l’assunto che la bellezza non può essere messa da parte a discapito della velocità della produzione industriale: la volontà di iniziare a produrre in serie non è mai disgiunta dalla ricerca poetica che lo ha accompagnato a partire dalle sue prime esperienze progettuali, dagli arredi tipo del Gruppo di elementi di case popolari presentati insieme a Griffini alla V Triennale di Milano (1933) ai modelli di poltrone in tubo d’acciaio esposte nella successiva Triennale del 1936, prodotte dall’azienda metallurgica milanese Columbus. Un’evoluzione di queste sedute è la poltrona in tubo d’acciaio cromato a doppio molleggiamento, per la quale Bottoni sottoscrisse un contratto per la messa in produzione con Thonet France (1931-32). Una variante della stessa sarà riproposta e realizzata come nuovo prototipo da Zanotta nel 1968.

Di grande interesse è anche l’applicazione nel campo degli involucri degli apparecchi radiofonici. L’Audiola del 1933, progettata per la Cge, è un piccolo gioiello che condensa con semplicità estetica e funzionalità, semplificando al massimo l’interfaccia con l’utilizzatore. Si potrebbero elencare moltissimi altri campi in cui Bottoni si misurò – la lavorazione di marmi e metalli, il disegno di autoveicoli e di corpi illuminanti, la moda, le lavorazioni tessili e del vetro, la fotografia, la grafica, la scenografia, il fotomontaggio, il cinema, la pittura, la scultura – ma ciò che sorprende è sempre la sua attitudine a far dialogare mondi diversi, come ad esempio quello dei laboratori artigianali e quello dell’industria.

Comprendere che fosse necessario ricercare i presupposti per una cultura del progetto condivisa è sempre stato un tratto distintivo del lavoro di Bottoni: una sorta di garanzia dello spessore critico e dell’impegno civile di un architetto che – per usare le parole di Giancarlo Consonni – “sa sorridere della modernità facendo del nuovo materia di poesia”.