New York 1964: la pop art

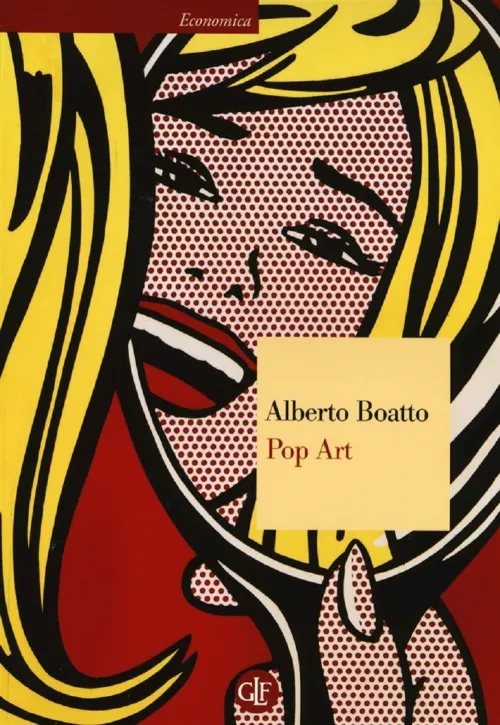

È stato da poco ripubblicato da Laterza Pop Art di Alberto Boatto, il libro che ha fatto conoscere al pubblico italiano uno dei momenti decisivi nel panorama artistico dell’ultimo mezzo secolo. Alla sua prima apparizione, nel 1967 presso l’editore Lerici, la lucida e documentata analisi di Boatto rappresentò una vera boccata d’ossigeno: nel clima culturale di quegli anni, in cui le forti riserve o l’aperta ostilità della critica, specie quella di orientamento marxista, si saldavano all’opposizione all’imperialismo americano, la pop art veniva spesso considerata espressione diretta del potere culturale ed economico statunitense, un sorta di manifesto del capitalismo consumista. La vittoria di Robert Rauschenberg alla Biennale di Venezia del 1964, lo stesso anno del viaggio a New York di Boatto, rappresentò in effetti un vero spartiacque nella vicenda culturale, non solo italiana, di quel decennio: l’inizio di un rimescolamento radicale che presto avrebbe prodotto un paesaggio integralmente nuovo, dove alla vicenda modernista, ai suoi “ismi”, al sentimento di continuità storica e politica, all’investimento esistenziale e formale tipico della generazione di artisti venuti alla ribalta all’indomani del secondo conflitto mondiale, si sostituiva un atteggiamento spregiudicato e ironico, una riduzione delle complesse trame pittoriche e materiche dell’action painting e dell’informale ai colori piatti e intensi della pubblicità e del fumetto, in cui la ricerca dell’originale e dell’autentico si rovesciava in un’esaltazione, in apparenza senza scarti, della ripetizione e della moltiplicazione impersonale delle merci. In altre parole l’annuncio di quella età del simulacro, del banale, dell’inespressivo, dell’allegoria e dell’appropriazione, che nella sua costitutiva ambivalenza, tra identificazione e distacco, sarebbe stata chiamata “postmodernista” dalle generazioni successive.

La tempestività e l’intelligenza della lettura di Boatto hanno non solo resistito alle critiche frettolose o dogmatiche della pop art ma hanno avvalorato nel tempo (come dimostrano del resto anche le numerose ristampe del volume) la giustezza delle sue scelte: raccogliere da vicino, negli studi e dalla stessa voce degli artisti, gli elementi necessari a tracciare un giudizio critico a caldo ma già ragionato, dotato di una profondità storica che dal passato prossimo dell’espressionismo astratto risale all’avanguardia di inizio Novecento e si espande a un’analisi della modernità letta attraverso Benjamin e Baudelaire. Superando, con grande lucidità critica, ogni definizione ristretta, Boatto unisce così all’analisi delle traiettorie di Warhol, Lichtenstein e di tutta la costellazione pop le opere fondamentali di Rauschenberg e Johns, i maestri del neodada, al tempo stesso contemporanei e precursori, individuando di tutti con puntualità le predilezioni e i caratteri di stile, l’atteggiamento, le connessioni culturali, come mostrano in particolare i capitoli su Rauschenberg e Warhol.

Nella sua stessa struttura, dalle scelte iconografiche, sempre di grande precisione e qualità, alle interviste con gli artisti, sino all’appendice (nell’edizione 2015 arricchitasi di un nuovo saggio), Pop Art rivela nel complesso tutta la finezza dell’approccio di Boatto, la sua capacità di mantenere costante il confronto tra la lettura dell’opera e il retroterra storico e culturale, e di attraversare questi territori con una scrittura al tempo stesso tersa e problematica, dotata di quell’urgenza individuale e di quella forza oggettiva che rendono davvero memorabile il difficile esercizio della critica. La ristampa del suo libro più noto è oggi il migliore omaggio possibile a un maestro segreto della cultura italiana.

Stefano Chiodi

Jasper Johns, Target with plaster casts, 1955

Alberto Boatto, Viaggio a New York

1964: più di mezzo secolo fa. Per tentare di superare con qualche espediente la distanza che ci separa da questo passato abbastanza remoto, sarà bene spogliarci di alcune cose. Occorre fondamentalmente rinunciare a un certo numero di accessori tecnologici. Cellulare e computer: né l’uno né l’altro esistevano nel 1964. Anche le trasmissioni televisive erano molto ridotte rispetto a oggi; non trasmettevano in Italia ventiquattro ore su ventiquattro ore ininterrottamente. Ci immaginiamo la nostra giornata senza telefonino, e-mail, personal computer e senza la possibilità d’aprire il televisore quando lo si voglia? Insomma ci possiamo accostare al 1964 privandoci di qualcuna delle nostre comunissime e quotidiane abitudini?

Perché nell’autunno 1964 io e Gemma, la mia giovane compagna, decidemmo d’acquistare un biglietto, d’imbarcarci su un aereo e atterrare a New York? La ragione è che alla 23a Biennale Internazionale d’Arte di Venezia venivano presentati, assieme a tre pittori astratti, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Claes Oldenburg e Jim Dine, e dunque i due maggiori esponenti del new dada e due rappresentanti della pop art. Ad accrescere la portata della presenza americana alla Biennale veneziana, Rauschenberg conquistava il Premio internazionale di pittura, primo artista americano a ottenerlo: aveva 39 anni. Le opere di questi americani e la vittoria di Rauschenberg scatenarono una grande polemica sia in Italia che nell’intera Europa, con toni veramente furiosi e scandalistici.

Questa ostilità e questo clamore trovarono anche un’espressione concreta, ben visibile. La compagnia di danza di Merce Cunningham, con la direzione musicale di Cage e i costumi e gli oggetti di scena dello stesso Rauschenberg, presentava il suo spettacolo alla Fenice di Venezia, sempre nei giorni d’apertura della Biennale. La sera della prima europea, 18 giugno 1964, mentre io, da un palco laterale del teatro in abito scuro come era d’obbligo in quegli anni, seguivo affascinato lo spettacolo, dalla platea affollatissima e dai palchi si levavano grida, rumori, fischi, accuse ripetute di “fascisti” da una parte del pubblico. Dunque, uno scandalo. Ma uno scandalo particolarissimo, diversissimo da qualunque scandalo nella storia dell’arte moderna e dell’avanguardia. Chi rideva al Salon d’Autumne parigino nel 1863 davanti al Déjeuner sur l’herbe di Manet e chi rumoreggiava e protestava alla prima sempre parigina nel 1913 del Sacre du printemps di Stravinskij dei Balletti russi, erano i cosiddetti benpensanti: erano questi a sbracciarsi. Mentre qui, alla prima di Cunningham, di Cage e di Rauschenberg, erano esponenti dell’avanguardia italiana a gridare e a fischiare. Ricordo, fra i numerosi altri, i romani D’Orazio e Perilli e il milanese Pomodoro, non Arnaldo ma Giò. Dunque era un settore rappresentativo dell’avanguardia italiana che si opponeva ad un altro settore dell’avanguardia. Quelle grida segnavano una frattura all’interno dell’avanguardia stessa!

Io già convinto, anzi conquistato dalle opere che avevo visto al mattino nel padiglione americano della Biennale e nell’ex consolato americano sul Canal Grande, e conquistato dallo spettacolo della sera, la prima europea alla Fenice, mi resi conto che eravamo ad una svolta radicale nel percorso dell’arte contemporanea. Dunque le opere che avevo visto di Rauschenberg e di Johns, i passi di danza e lo stesso scandalo mi convinsero che era opportuno raggiungere New York e conoscere sul luogo stesso gli artisti e le opere della clamorosa svolta.

Robert Rauschenberg, Small Rebus, 1956

Robert Rauschenberg, Small Rebus, 1956

Tradizionalmente la linea dell’orizzonte spartisce l’immagine in due sezioni, l’alto e il basso, e mentre l’alto indica il cielo, il basso se lo contendono tra loro la terra e il mare. La linea orizzontale ha una funzione dunque fondamentale nella struttura dell’immagine. Ma in questo combine-painting il nuovo orizzonte è segnato da un campionario di colori industriali. È questo l’orizzonte dell’artista e dell’uomo moderno. La caduta dell’assetto tradizionale dello spazio e l’indicazione di una nuova unità di misura fornita dalla tecnica e dalla artificialità viene suggerita anche dalla qualità delle immagini. Quelle che indicano leggerezza sono collegate sotto, e quelle pesantezza sopra, come per il toro. Chi più del bellissimo toro dà il senso dell’adesione pesante alla terra?

Merce Cunningham, Antic meet, 1964

Il ballerino è “ammobiliato” con una sedia: l’idea è di Rauschenberg. A piedi nudi esegue una serie di passi di danza. Poi entra in scena una giovanissima ballerina, salta sulla sedia e assieme eseguono una parodia scherzosa del classico pas de deux.

Siamo a New York, nel settembre del 1964. Chiamiamo Leo Castelli, del tutto sconosciuti, da una cabina di Times Square. Il gallerista ci invita immediatamente nella sua galleria al numero 4 della molto sofisticata East 71th Street. Del primo incontro ricordo due dettagli: l’impressione che ci fece Castelli. Vestito impeccabilmente in un completo blu, con la sua estrema cortesia un po’ forse ostentata, Castelli ci apparve una specie di ambasciatore della decadenza della repubblica di Venezia o anche della Vienna di Maria Teresa d’Austria. E il pavimento della galleria, un parquet di legno di colore gialliccio, più adatto ad un soggiorno d’appartamento che ad una galleria d’arte. Castelli ci soppesò immediatamente: eravamo giovani, senza nessuna ufficialità né appoggio giornalistico. Volevamo conoscere l’ambiente culturale di New York e ce lo avrebbe fatto conoscere. Ci aprì immediatamente tutte le porte.

Uno dei primi incontri fu con Jim Dine, un buon artista. Lo possiamo avvicinare al nostro Schifano, con cui ha molti punti di contatto, in particolare per la scioltezza dei colori e delle linee. Il suo studio era vuoto per la recente personale tenuta con successo alla Sidney Janis Gallery. Per questo Dine ci aveva invitato a casa sua, in un edificio di mattoni di tre o quattro piani. Una abitazione un po’ piccola e buia, ma viva ed accogliente, con uno stretto ingresso e subito dopo il soggiorno. Ma era proprio la casa il luogo adatto per incontrare Dine e penetrare nella sua opera così fortemente e concettualmente autobiografica. Dine evidentemente si era preparato a incontrarci come s’incontrano degli avversari. Ci aspettava seduto su un divano, circondato dalla giovane moglie incinta, con una bella pancia, e da una schiera di bambini piccoli, due o tre non ricordo bene. Un po’ teatrale, gentile e aggressivo di volta in volta; pareva rivolgersi a un prevenuto interlocutore europeo che io a tratti impersonavo chiaramente nella sua immaginazione. Non appena credeva di fiutare il minimo contrasto sembrava arretrare dietro la batteria dei figli e la pancia della bella moglie protettiva. E seppure poi cominciò un poco a distendersi, non ci sembrò mai convinto fino in fondo che eravamo lì, non con intenti polemici, ma proprio per conoscere il suo lavoro.

Era nel momento delle sue “vestaglie”. Il domestico indumento della sala da bagno preso a raffigurare se stesso, il proprio autoritratto. Un personaggio un po’ fantomatico, come lo sconosciuto che ci può sorprendere di notte sulla specchiera, che rende enfatici i gesti della nostra intimità trita. Con lo spazio del quadro a volte spartito in riquadri come una vetrata. L’Autoritratto simile alla nostra immagine riflessa nello specchio e quindi spogliata di ogni connotato strettamente personale.

Diversamente movimentato risultò il nostro incontro con Andy Warhol. Frequentammo più volte la Factory, nella prima versione della East 47th Street. Siamo saliti su un montacarichi e abbiamo suonato alla porta del loft di Warhol. Si sentiva una voce all’interno che parlava con un tono molto alto al telefono. Abbiamo suonato una seconda volta e finalmente la porta si è aperta e ci è apparso Warhol. Aveva una parrucca spruzzata di argento, un leggero maquillage attorno agli occhi e alle guance. Un evidente proposito di mostrarsi più vecchio dell’età che aveva. L’anagrafe gli dava 34 anni. La stanza era completamente vuota con le pareti ricoperte di colore argento, e una sfera luminosa fatta di specchietti ruotava al centro della stanza e su un lato un divano vagamente neoclassico. Spolverò con colpettini della mano il divano e ci invitò con un gesto cortese a sederci. Non parlava. Accese un grammofono di foggia antiquata e mise una canzone a volume abbastanza alto. Portava un paio di occhiali da sole e se li toglieva e se li metteva di continuo. Il silenzio della parola continuava sopraffatto dalla musica. Quando noi abbiamo accennato ad andarcene, la scena cambiò di colpo come in un film comico muto. Warhol prese a parlare dandoci informazioni di tipo soprattutto tecnico sul modo con cui elaborava le sue immagini. Contemporaneamente un ragazzotto in t-shirt con le maniche corte e molto attillata, spuntato non si sa da dove, sfilava davanti a noi i Flowers, l’ultima serie di lavori che aveva fatto.

Andy Warhol, Flowers, 1964

Non si tratta affatto dell’abbandono, ma del coronamento della serie dedicata alla “morte americana”, un tema attorno a cui ruotava da un paio di anni il suo lavoro. Ora era la volta dei fiori finti sparsi sopra le ceneri del “caro estinto”. Incontrammo in seguito Warhol nella galleria di Leo Castelli e ad alcuni artist’s parties a cui eravamo invitati. Si tenevano a tarda sera in qualche loft. Si incontravano molte giovani donne con gonne molto corte di colore argento e oro. Si beveva molto e si ballava il rock and roll. Warhol passava l’intera serata immobile appoggiato a una parete con in mano un bicchiere colmo di qualcosa. Non l’ho mai visto bere. Spesso gli stavano accanto Rosenquist e Lichtenstein. Non mi dette mai l’impressione che fosse un buon ballerino. Oltre ai liquori circolava certo la droga, ma in modo segreto. Ricordo che entrando improvvisamente in una stanza trovai più volte due o tre che sniffavano coca con l’aria di clandestini e di cospiratori.

La mia esperienza con Warhol incontrò un epilogo abbastanza curioso. Tornato in Italia, mi disponevo a scrivere i miei incontri newyorkesi per “Marcatré”, una rivista d’avanguardia di quegli anni, quando mi capitò per caso tra le mani una rivista inglese dove si dava notizia di una visita alla Factory di Warhol. Ebbene conteneva i dati, i gesti, i suoni del nostro incontro: divano finto neoclassico, i colpetti con la mano per mandare via la polvere, la musica, il silenzio, l’improvviso scoppio delle parole. Insomma, Warhol non replicava solo le immagini, il volto di Marylin Monroe, per esempio, divenuto quasi ormai classico, ma gli piaceva replicare i gesti, le situazioni. Doveva considerare l’esistenza sotto l’aspetto di un noioso e sempre eguale remake. Spruzzarsi di bianco i capelli, mascherarsi, evitare qualsiasi manifestazione di pathos. Non è stata sempre questa la classica strategia del dandy?

Il Lichtenstein che abbiamo conosciuto aveva un aspetto fra il pastore protestante e il tecnico specializzato. Niente poteva far supporre che ci trovavamo davanti a un artista. Portava una maglietta girocollo e qualsiasi cosa stava dicendo o stava ascoltando lo commentava con una risatina ironica, distaccata e nervosa. Nel suo studio, tenuto con un disordine che non si legava né con l’aspetto dell’artista né con la sua opera, ci fece vedere i suoi primi quadri di monumenti dell’antica Grecia. Si era recato in Grecia durante l’estate. E assieme ci mostrò immagini di paesaggi, di vedute marine e di albe sui monti.

È evidente che l’artista vuole dare una prova manifesta ai suoi numerosi detrattori della qualità plastica, formale del suo lavoro. Come sempre poco attento ai contenuti, semplifica la struttura lineare e fa del puntinato, che si poteva scambiare per una semplice imitazione del retino dell’immagine tipografica, un elemento assolutamente inventivo, variandone la forma e sviluppando gli interni rapporti cromatici. Siamo di fronte ad una forma di visività astratta, ma estratta alla lettera proprio da una cartolina turistica. Mentre nelle opere di qualche anno prima la prevalenza della linea curva richiamava il liberty e evocava lo stesso Gauguin, in questa immagine, il predominio del puntinato si richiama a Seurat e al divisionismo. Poteva essere questo il “paesaggio” moderno, non ricavato da una trascrizione diretta del paesaggio reale, ma da una cartolina illustrata che rappresenta un paesaggio.

Il nostro incontro con Jasper Johns ha conosciuto una lunga preparazione. Il gallerista Leo Castelli fissava di continuo un nostro incontro con Johns, ma l’appuntamento veniva di continuo rimandato. La ragione era che l’artista non stava bene. Quando finalmente potemmo andare nello studio-abitazione di Johns, all’ultimo piano di un palazzo sulle acque del fiume Hudson, Johns ci apparve come un uomo molto fine, riservato, gentilissimo, di volto piuttosto bello. Solo dei funesti piccoli brufoli sciupavano il suo volto dai lineamenti regolari. Aveva 34 anni. Pensammo che i continui rimandi e il mal di testa rappresentassero un pretesto e un accorgimento per tenere a bada i brufoli e non darli in esibizione. L’incontro fu molto bello e quasi incantato. Ci fece vedere una delle sue ammirevoli bandiere e una cartella di litografie. Il soggetto di queste tavole erano i numeri, dall’uno al nove. Johns prese la cartella da un alto mobiletto e la dispose su un lettino ricoperto da una sovraccoperta bianca. Nella stanza c’erano tre lettini allineati tutti bianchi che mi fecero pensare ad un collegio esclusivo per soli maschi.

Ma l’opera che ho sempre ammirato di Johns l’ho veduta nell’abitazione di Leo Castelli, un attico che si affacciava sul Central Park. Nel soggiorno si trovava riunito un piccolo gruppo di opere bellissime. Tra queste spiccava Target with plaster casts di Jasper Johns. La ricchezza di questa opera: apre alla pop art ma apre anche alla nuova astrazione americana, in particolare a Kenneth Noland. Siamo di fronte a un semplice oggetto, a un bersaglio, o a una immagine del bersaglio? Quindi un’indagine sui rapporti fra arte e realtà. Poi una problematica del vedere. Si fa centro, con i nostri occhi quando guardano (Ciò appare con evidenza quando si adopera un binocolo e lo si mette a fuoco): fare centro è un atto visivo di tipo sintetico. Ma in Johns poi si deve esercitare anche una visione, uno sguardo analitico, quando percorriamo i calchi di gesso su in alto, a quella fila di contenitori di legno.

Fissammo definitivamente l’incontro con Rosenquist. Al telefono ci rispose la voce gentile, anzi dolce, di una giovanissima donna, la moglie dell’artista, con un tono un po’ affaticato. Venimmo a sapere più tardi che stava per avere un bambino. Rosenquist, sia come uomo che come artista, era l’opposto di Johns. Rosenquist era biondiccio, occhi chiari, freddi, un volto pulito e senza appigli di sorta. Mi ricordava quegli americani che avevo visto da bambino sfilare sulle strade dell’Italia della liberazione, col fucile a tracolla e i pantaloni infilati dentro gli alti scarponi. Rosenquist parlava con una certa mimica. Proveniva dal Minnesota, da una regione di verdi praterie, di cow boy e allegre orchestrine. A intervalli regolari si sentivano i rumori della subway sopraelevata che faceva scuotere l’edificio. Rosenquist ci disse che gli piaceva quel fracasso: lo manteneva teso come un arco a contatto col ritmo congestionato di New York. Fino a poco tempo prima aveva dipinto grandi cartelloni pubblicitari, di quelli sistemati in alto sulle impalcature che marginano le grandi autostrade.

Fu molto gentile e accogliente con noi mentre aspettava da un momento all’altro la telefonata che lo avrebbe informato della nascita del suo bambino. Nel disordine, il suo studio batteva qualsiasi altro studio che abbiamo visitato. Dava spiegazioni sulla sua opera e fu l’unico americano che si poneva in una posizione critica nei confronti della società dei consumi. Dalla pubblicità ricavava proprio la sua iconografia. Quadri di grandi dimensioni, una delle caratteristiche più evidenti dell’arte americana fin dall’action painting. Rosenquist portava a compimento questa tendenza al gigantismo delle dimensioni. Le sue opere conservano molte delle qualità stilistiche della cartellonistica pubblicitaria; l’evidenza, il colore clamoroso, quasi urlato, e la minuzia del trompe-l’oeil. Rosenquist lavora sul montaggio, volgendolo verso il non-senso o l’incubo. Al contrario di Lichtenstein che isola il dettaglio e di Warhol che ripete, moltiplica la stessa immagine.

In un successivo incontro con Rosenquist, arrivammo un po’ in ritardo all’appuntamento. Ci aveva trattenuto ed incuriosito la sfilata di un corteo tipico dei quartieri popolari abitati dagli immigrati. Un corteo fra il folcloristico e il patriottico, con la bandiera americana e l’immagine di un santo. Arrivammo di corsa allo studio di Rosenquist. L’artista ci aspettava sulla soglia del suo studio e appena ci vide gridò A son, a boy is born! Era diventato padre di un maschietto.

Leo Castelli si presentava sempre in un impeccabile completo che dal blu poteva passare al grigio. Riusciva a tenere assieme precipitazione e calma, agio e prontezza. I suoi più vicini collaboratori dicevano, non so se per lamentarsene, che non si arrestava mai durante le 24 ore. Dava al contrario sempre l’impressione gradevole ed opposta di non trovarsi mai sprovvisto di tempo. Era rigoroso nell’organizzazione che lo aveva persuaso di dirigere una galleria privata come si dirige un museo pubblico. La puntigliosità dei rapporti umani era spinta così avanti da mutarsi in una costante volontà di seduzione. Parlava in diverse lingue al limite della ricercatezza. Insomma riconfermo l’impressione del primo incontro: un patrizio veneto tra il tramonto della Serenissima e l’Austria di Maria Teresa, un signore della Mitteleuropa. Possedeva qualcosa del giocatore d’azzardo e dell’avventuriero. La non comune forza di cui disponeva discendeva palesemente dalla convinzione di dover svolgere e realizzare una precisa missione artistica. Si sosteneva che Castelli dava l’impressione di vendere un pezzo di storia dell’arte, nel mentre dava l’ordine di imballare il quadro che il collezionista era stato persuaso dallo stesso Castelli di acquistare.

Questo triestino di rango internazionale si era stabilito a New York nel 1941 e aveva fondato, assieme alla moglie Ileana Sonnabend, la sua galleria. Allora aveva 37 anni. Era riuscito a riunire attorno alla sua galleria i nuovi artisti americani, quelli che daranno vita al new dada e alla pop art. I protagonisti dell’action painting, dell’espressionismo americano si erano quasi tutti perduti. Nell’incendio del proprio atelier e nel suicidio Gorky nel 1948, nella dilapidazione dell’alcool e in un’auto fracassata Pollock nel 1956, in una malattia Kline nel 1962. Castelli aveva intuito due fatti opposti ma concomitanti che assieme stanno all’origine della svolta e del mutamento di rotta. La fine dell’individualismo e del romanticismo dei padri, col loro conseguente rifiuto della grande città e lo slancio disperato verso un mondo “altro”. E poi figli, i nuovi, confluiti a New York da ogni parte del continente americano, e il formarsi di una sensibilità interessata all’universo popolare, alle sue immagini, alle sue luci. Alla ascesi e alla romantica dedizione alla solitudine era succeduto il consenso alla vita di tutti; nell’arte, alla espressione individuale, era subentrata l’osservazione distaccata e obiettiva. L’idealismo scomparso poteva lasciare il posto al cinismo e a un’inedita forma di dandismo, più segreto in Jasper Johns e più ostentato in Warhol.

Ma la mia esperienza newyorkese, il mio viaggio possiede anche un epilogo. Se ha avuto la sua partenza da Venezia, ha avuto la sua conclusione proprio qui, a Roma, in una abitazione di Lungotevere dei Mellini. Posso anche datarlo con precisione, l’11 giugno 1965. Lì abitava un mio amico, un pittore peruviano, Rodriguez Larrain. Insieme alla sua tribù: una compagna francese e figli molto piccoli e di un numero imprecisato. Rodriguez era un gigante forte nel bere, nel ridere e nel narrare divertenti racconti conditi da sudamericano humour noir. Mi aveva detto e ripetuto molte volte a voce e per telefono che Marcel Duchamp stava per passare per Roma e avrebbe pranzato nella sua casa.

Era diventato amico di Duchamp e di sua moglie Teeny a Cadaquès, sulla costa catalana, dove Duchamp, dagli anni ‘50, passava i mesi estivi. Cadaquès era famosa anche perché vi abitavano Dalì e Gala Eluard. Il mio amico peruviano era diventato tanto amico di Duchamp che lui aveva accettato più di una volta di custodire amabilmente di sera i bambini di Rodriguez quando Rodriguez e la sua giovane compagna francese desideravano trascorrere una serata libera fuori casa. Dunque Duchamp stava per passare da Roma. A me spettava il compito di rimanere pronto. In quel decennio sessanta non esisteva artista à la page che non si trovasse sotto l’influenza di Duchamp. Era il maestro di una intera generazione: massima estensione dei linguaggi artistici, uso degli oggetti, esclusione della pittura “retinica”, centralità del cervello e delle idee eccetera eccetera. Io da parte mia stavo progettando la prima edizione italiana del Marchand du sel — sarebbe uscito nel 1969 —, il libro che riunisce la quasi totalità degli scritti cifrati di Duchamp.

Tutti dunque lo imitavano, ad eccezione del mio amico Larrain, attaccato all’astrazione e alla pittura. Casomai era Paul Klee il suo maestro. È probabile che proprio per la sua spiccata indipendenza avesse conquistato l’amicizia di Duchamp.

Eravamo arrivati alla seconda settimana di giugno. Faceva un gran caldo. Avevo, nel primissimo pomeriggio, finito di pranzare e mi accingevo ad andare a riposare. Squillò il telefono. Era Larrain che mi gridò “Corri Alberto: c’è Duchamp con la moglie e il mercante Arturo Schwarz. Stiamo per metterci a tavola”. Fui saggio. Mi feci una doccia fredda, chiamai un taxi e piombai all’indirizzo di Lungotevere dei Mellini. Nel percorso cercai di mettere un po’ in ordine le mie idee. Che cosa si può domandare a un personaggio così celebre? Temevo che avrei finito col restare in silenzio, ma assolutamente non volevo restare muto.

Si trovavano già alla fine del pranzo, sul punto di passare alla frutta: una fetta di melone e una di cocomero. Duchamp stava seduto dal lato della finestra. Vestito come un decoroso funzionario di livello direttivo. Di eccentrico aveva solo la cravatta con dei colori che mi ricordavano Lichtenstein. Si vedeva che ci teneva a stare ben diritto con la faccia di profilo. Specie quando tirò fuori un lungo sigaro che stringeva tra le dita affusolate, ostentatamente tenuto in posizione obliqua verso l’alto.

La conversazione andava avanti molto distesa fra Duchamp, Schwarz e Larrain sul filo di ricordi molto personali e io dovevo accettare di restarne fuori. Dunque l’esito sarebbe stato quel silenzio che venendo in taxi avevo già paventato e scartato. In un momento di distrazione posai per caso gli occhi sulle stoviglie al centro della tavola. Una caraffa d’acqua, una bottiglia avviata di vino bianco, un’oliera, una saliera. La saliera stava proprio davanti al posto di Duchamp. “Per favore signore”, mi affrettai a chiedere senza un attimo d’esitazione, rivolgendomi in francese proprio a Duchamp, S’il vous plait monsieur, pourriez-vous me passer du sel?, “per cortesia, potrebbe passarmi il sale?”.

Cosa avevo voluto dire con queste parole, al di là dell’ironia? Volevo acquistare anch’io cittadinanza nel mondo della sapienza, nella città del sale, di cui il gran patriarca era Duchamp. Con questa battuta improvvisata nel giugno 1965 si chiude il mio viaggio americano del 1964.

[Conferenza tenuta al Palazzo delle Esposizioni di Roma il 22 marzo 2012 in occasione della mostra Collezione Peggy Guggenheim; qui pubblicata con minimi adattamenti per gentile concessione dell’autore]