Al Pacino, un’autobiografia riluttante

C’era una volta… nel South Bronx degli anni Cinquanta, un giovane ragazzo italoamericano. Questo ragazzo ancora non sa che, oltre i confini del suo quartiere, esiste un altro mondo (lo scoprirà di lì a poco, grazie a Cechov). I suoi amici muoiono giovani – la droga entra presto nella loro vita, per alcuni già a 13 anni: chi in una stanza d’albergo, chi su un marciapiedi con la siringa nel braccio, chi in un istituto psichiatrico. Il padre Salvatore è spesso assente, la madre Rose lavora come operaia o come donna delle pulizie. La sera, però, lo porta con sé al cinema: assieme, nel buio della sala, trovano il loro rifugio.

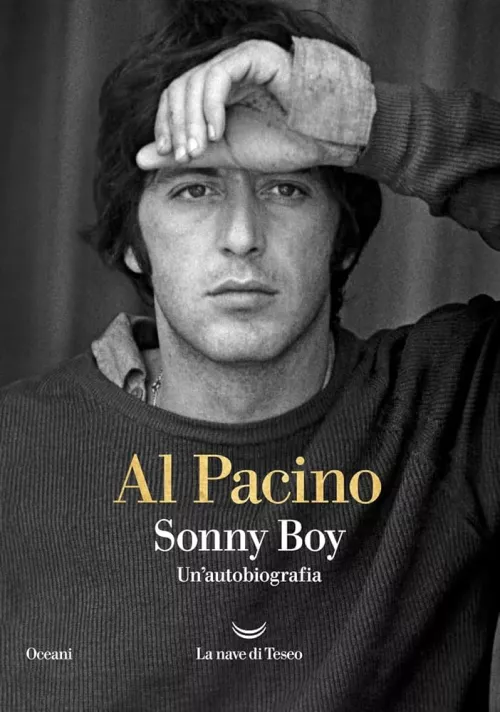

Prendendo parte alle recite scolastiche, il nostro ragazzo ha il suo primo approccio alla recitazione. Niente di serio: semplicemente, è qualcosa che sa fare, un’occasione per saltare le lezioni e stare al centro dell’attenzione. Insomma, “una valvola di sfogo”. È la sua insegnante di allora, Blanche Rothstein, a spingersi fino a casa del ragazzo, nei meandri del Bronx, per parlare con la nonna e la madre: “Questo ragazzo deve continuare a recitare, è il suo futuro”. Ma i poveri non recitano, e in famiglia rimangono dubbiosi. “Quando cerco di spiegare ai giovani cosa è stato crescere nel South Bronx, mi sembra di parlare della Londra di Oliver Twist. [...] A volte mi chiedo: perché sono ancora qui? È stata fortuna? È stato Cechov? È stato Shakespeare? O mio nonno? O mia madre che mi chiama dal tetto del caseggiato perché pronto a tavola?”: si racconta così Al Pacino nelle pagine della sua autobiografia, Sonny Boy (da qualche mese in libreria per La Nave di Teseo, nella traduzione di Alberto Pezzotta).

Alfredo James Pacino, detto Al, a tredici anni smista cassette nel negozio di frutta all’angolo tra la 174ma e Bryant Avenue; a 14, partecipa all’edizione americana della Ruota della Fortuna e, con i soldi vinti, se ne va insieme alla mamma a Broadway, a vedere La gatta sul tetto che scotta. Poi, appunto, l’incontro con Cechov, messo in scena al vecchio Elmesere Theatre nel Bronx: una rivelazione. Nel frattempo, però, lo stato mentale di sua madre peggiora (“Era un personaggio di Tennessee Williams, fragile e incontrollabile”), le cure sono costose e lui, il suo “Sonny Boy” (come l’aveva soprannominato la donna, ispirata da una canzone di Al Jolson), deve lasciare la scuola per lavorare.

Fa il fattorino e il cameriere, ma è maldestro, combina guai e viene sempre licenziato. Mentre lavora come maschera in un cinema dalla 34ma Est, oggi scomparso, vede Scarpette rosse di Powell & Pressburger almeno un centinaio di volte, nascosto nella penombra. Solo la lettura e l’alcol riescono a placare l’ansia. Non avendo i soldi necessari per frequentare la scuola di recitazione fondata da Charles Laughton, pulisce aule e corridoi; finché, in qualche modo, riesce ad ottenere una borsa per lo Herbert Berghof Studio, frequentato anche da Martin Sheen: con lui, divenuto suo amico e alleato, ha modo di collaborare anche con il Living Theatre di Judith Malina e Julian Beck. Sono anni di povertà estrema, il futuro sembra una scommessa impossibile da vincere, ma New York ribolle di una cultura nuova, lontana dagli studi cinematografici e dalle accademie blasonate. Il futuro è possibile inventarselo, forse: basta sopravvivere al presente. Dopo la comparsa sul grande schermo di Marlon Brando, una nuova generazione di attori trova posto a Hollywood, da Paul Newman a Ben Gazzara; ma è Dustin Hoffman a imporre un nuovo modello per gli anni Settanta, e per Pacino è quello il massimo a cui aspirare.

Ha 21 anni quando lo chiamano a fare un provino per Elia Kazan, la grande occasione di una vita. Lui arriva tardi all’appuntamento: la prospettiva di combinare qualcosa di buono lo paralizza, si riempie di alibi e di scuse, l’autocommiserazione può essere una coperta calda e confortevole. Nel frattempo continua la trafila dei lavoretti: ora lavora come custode di un palazzo, rimediando in cambio un alloggio simile a una topaia, mentre recita negli spettacoli per bambini di Penny Allen (che interpreterà poi una cassiera in Quel pomeriggio di un giorno da cani). È proprio un amico di lei a suggerire al drammaturgo Israel Horowitz il nome di Pacino, attore promettente benché irrequieto, acerbo, ingestibile e inaffidabile. Horowitz lo ingaggia per la sua pièce L’indiano vuole il Bronx: lo spettacolo ingrana, arriva off-Broadway (e, per due settimane persino in Italia, al Festival di Spoleto), tra i suoi spettatori c’è Faye Dunaway, che consiglia al proprio manager Marty Bergman (già al lavoro per Judy Garland, Bette Midler e Barbra Streisand) di tener d’occhio questo nuovo attore.

Tra piccole parti in TV (un episodio di N.Y.P.D., 1968) e occasioni mancate (un provino andato male con Franco Zeffirelli), le cose iniziano a girare bene. Con il suo esordio a Broadway, nello spettacolo Le tigri portano la cravatta? di Don Petersen, Pacino vince a sorpresa il primo Tony Award. Tra il pubblico stavolta c’è Francis Ford Coppola, che prima gli propone un film mai andato in porto e, pochi mesi dopo, Il padrino (1972). La Paramount, che produce, non lo vuole: perché non Jack Nicholson, oppure Warren Beatty, o Ryan O’Neal, o Robert Redford? È Coppola a imporlo, dandogli totale fiducia. Pacino non ha idea di cosa stia per succedere; anzi, pensa che il film sarà un confortevole e rassicurante disastro. “Diane [Keaton] e io passammo i primi giorni a ridercela. [...] Eravamo sicuri di essere capitati nel peggior film di tutti i tempi, e dopo l’ultimo ciak della giornata andavamo a Manhattan a sbronzarci. La nostra carriera era finita, pensavamo”.

Avviene esattamente il contrario, e la carriera di Pacino cambia radicalmente. Ora è entrato a far parte del cinema che conta, viene riconosciuto per strada, le sue quotazioni sono alle stelle: non si scherza più. In precedenza, l’attore ha già preso parte all’indipendente Panico a Needle Park (1971), diretto da Jerry Schatzberg e sceneggiato da Joan Didion e John Gregory Dunne. Un buon trampolino di lancio, ma il film di Coppola è tutt’altra storia: “Il padrino mi seguiva dovunque andassi e metteva in ombra tutto quello che facevo. Tendevo a parlarne il meno possibile, ma con me tutti parlavano solo di quello. Ero completamente frastornato. Dopo Il padrino, mi avrebbero preso per qualunque cosa. Mi offrirono la parte di Han Solo in Guerre Stellari”.

Ma Pacino si vuole imbarcare solo in progetti per cui avverte un’autentica connessione, un trasporto: rifiuta le chiamate di Bergman, Bertolucci, Fellini e Pontecorvo, si sente distante dai ruoli che gli offrono. Per Novecento (1976) cerca di convincerlo Robert De Niro: “Bob, non posso”, gli risponde, “non sento la parte. Non saprei come fare” (i due si ritroveranno sul set vent’anni più tardi, grazie a Michael Mann e al suo Heat, 1995). Pacino torna quindi a lavorare con Schatzberg per Lo Spaventapasseri (1973), forse pensando di recuperare le proprie origini underground; e invece il film vince la Palma d’Oro a Cannes, a pari merito con Un uomo da affittare di Alan Bridges. Insomma, al cinema le cose stanno andando troppo bene. Lui continua a non sentirsi a proprio agio: deve tornare a teatro, mettersi a fare un Riccardo III (Shakespeare è il grande amore, l’ossessione letteraria della sua vita). La notizia della nomination all’Oscar per il film di Coppola lo raggiunge in scena: si sente travolto, diserta la cerimonia dell’Academy, non rilascia interviste, non promuove i film. Con Serpico (1973) arriva la seconda nomination, questa volta accetta di presenziare alla serata di premiazione, ma ci arriva completamente ubriaco e strafatto di Valium: “Morivo di paura”, racconta.

Seguono altri successi, sempre accolti con riluttanza, tra alcol e droghe (anche se, precisa, non la cocaina). All’inizio degli anni Ottanta, però, arrivano Cruising (1980) di William Friedkin e Scarface (1983) di Brian De Palma: due film oggi di culto, ma che all’uscita sono ignorati dal pubblico e stroncati dalla critica. L’agognato insuccesso sembra quasi rasserenare Pacino (analizza questo, dottor Freud), anche se, forse ancora traumatizzato dalle proteste dalla comunità gay contro il film di Friedkin, prende tutt’ora le distanze dalla pellicola, di fatto abbracciando la visione del pubblico dell’epoca, che lo tacciò di omofobia, superficialità ed exploitation. Di Scarface è invece sempre molto fiero: “Alcuni dei più grandi registi del mondo, compreso Sidney Lumet, mi sgridarono per aver recitato in un film così brutto. Milos Forman mi disse: ‘Tu sei quello che ha fatto Quel pomeriggio di un giorno da cani, come hai potuto finire in una roba del genere?’ [...] Scarface venne completamente ignorato agli Oscar. Non potrò mai esagerare dicendo che De Palma fece un lavoro incredibile [...]. Il perché non venne premiato, per me rimarrà sempre un mistero. [...] È un film troppo ingombrante”.

E quindi, incredibile a dirsi, stop, basta, fine. Carriera chiusa. Pacino dice che prima o poi tornerà al lavoro, ma intanto si prende una pausa. Le sue apparizioni sul grande schermo si diradano, il successo continua a scarseggiare: tenta la carta del film in costume con Revolution (1985) di Hugh Hudson, poi quella del thriller con Seduzione pericolosa (1989), di Harold Becker; si reinventa addirittura produttore di se stesso, con il mediometraggio d’ispirazione teatrale The Local Stigmatic (1989), diretto David F. Wheeler, ma il film non viene praticamente distribuito. Tutto questo mentre la sua compagna dell’epoca, Diane Keaton, “girava un film commerciale dopo l’altro. [...] Mi pungolava con affetto dandomi del ‘lazzarone italiano’”.

La situazione economica non è rosea, e Keaton lo sprona a tornare in sella, ma non è semplice: “Avevo avuto cinque nomination all’Oscar ma il mio agente si comportava come se cercassi la carità”. La risalita comincia ancora una volta da Coppola, con Il Padrino - Parte III (1990), il film di tutti quelli che erano rimasti al verde (primo fra tutti il regista); seguono una parte da villain nel Dick Tracy (1990) di Warren Beatty, che dopo dieci anni gli porta una nuova nomination da parte dell’Academy, e la doppietta formata da Americani (1992) di David Mamet e Scent of Woman-Profumo di donna (1992) di Martin Brest: una nomination come miglior attore non protagonista per il primo e, finalmente, l'Oscar come migliore protagonista per il secondo.

Pacino è di nuovo un attore rispettabile. È il momento dei grandi classici degli anni Novanta: Heat (che non voleva fare), il ritorno con De Palma per Carlito’s Way (1993), Donnie Brasco (1997), L’avvocato del diavolo (1997), Ogni maledetta domenica (1999) e un altro film con Mann, Insider – Dietro la verità (1999). Ma il sogno di Pacino è la regia. Impegnato, istrionico e incasellabile, si imbarca dapprima nelle riprese di Riccardo III: un uomo, un re (1996), pastiche shakespeariano fra dramma teatrale e documentario, e poi, alcuni anni più tardi, in quelle di Wilde Salomè (2011), protagonista Jessica Chastain. Pacino si immerge nei classici, li smonta, li rimonta, li analizza, rivelandosi un regista al contempo cerebrale e viscerale, ossequioso e punk (e sì, anche pretenzioso).

Lo scoccare del nuovo secolo lo vede però nuovamente sull’orlo del tracollo economico, e questa volta ci sono pure dei figli (tre) da mantenere: “Prima di rimanere al verde”, scrive, “giravo un film se mi piaceva la parte. [...] Per questi e altri film non presi quasi nulla. Avevo perso tutto, e avrei dovuto fare film più redditizi. Ma in quel momento nessuno veniva a offrirmene. [...] Finii per girare anche film davvero pessimi”. Per C’era una volta a… Hollywood (2019) di Tarantino viene pagato pochissimo. Come al solito, non sa se accettare o no la parte, ed è il suo avvocato a costringerlo: “Fallo e basta”.

Considerato il disinteresse verso la sua vita professionale e nei confronti delle dinamiche dello Star system, questa autobiografia un po’ riluttante probabilmente rientra proprio tra i progetti accettati per far quadrare i conti di casa. A proposito della lavorazione di Serpico scrive: “Peter Maas aveva scritto la biografia di Serpico e mi venne dato da leggere il trattamento fatto a partire dal suo libro. Non era molto elaborato. Diceva: Serpico fa questo. E poi fa quello. Poi va qui. E poi va di là. Come il libro che sto scrivendo. Lo leggete e pensate: embè?”.

Embè, già… Eppure è curioso ripercorrere la parabola attoriale di questa icona del cinema. Uno degli attori più amati e, malgrado tutto, più influenti di sempre, che dalla misura ha fatto la sua nemesi, che già premiato, incensato e riverito ha dovuto accettare pellicole di scarsissima qualità; che non ha saputo riconoscere progetti vincenti (per paura o poco intuito o troppa pigrizia); che non ha vissuto nella completa anarchia professionale solo per mere questioni monetarie. “Obiettivamente, non ho mai saputo cosa cazzo stessi facendo”, ammette con candore. Da marginale pieno di nevrosi, Pacino è diventato un attore vero pieno di nevrosi. Ma non basta l’afflato istrionico, serve anche il mestiere. Stando a quello che ha raccontato al “New York Times” in occasione dell’uscita del libro, il più grande insegnamento che abbia mai ricevuto da un regista è stato quello di Lee Strasberg, che durante le prove per ...And Justice for All gli disse semplicemente: “Tesoro, devi imparare le tue battute”.

Vincere un Oscar? Un incidente di percorso. La vita da star? Niente di che. Semplicemente, cose che sono successe. Nelle pagine di Sonny Boy Pacino si scalda piuttosto al ricordo della madre, dei nonni, degli amici perduti. Eppure, prendendo tutto assieme, anche lui deve ammettere che non è andata poi così male: “A volte si dice che non si può guardare indietro. Bè, io ci guardo sempre, e mi piace quello che vedo. Sono contento di aver vissuto”.