L'Informe

Letture dell’informe. Rosalind Krauss e Georges Didi-Huberman (ed. Lithos 2014), saggio scritto a quattro mani da Andrea D’Ammando e Matteo Spadoni, si propone di essere il primo testo ad analizzare, sintetizzare e presentare in modo esaustivo i termini di una riflessione, quella inerente alla nozione di informe, che da circa un trentennio impegna la critica: il relativo dibattito ha visto levarsi, su tutte, le voci di Rosalind Krauss e Georges Didi-Huberman (a ognuno dei due è dedicata una sezione del libro), entrati in aperto conflitto sul tema dalla metà degli anni Novanta.

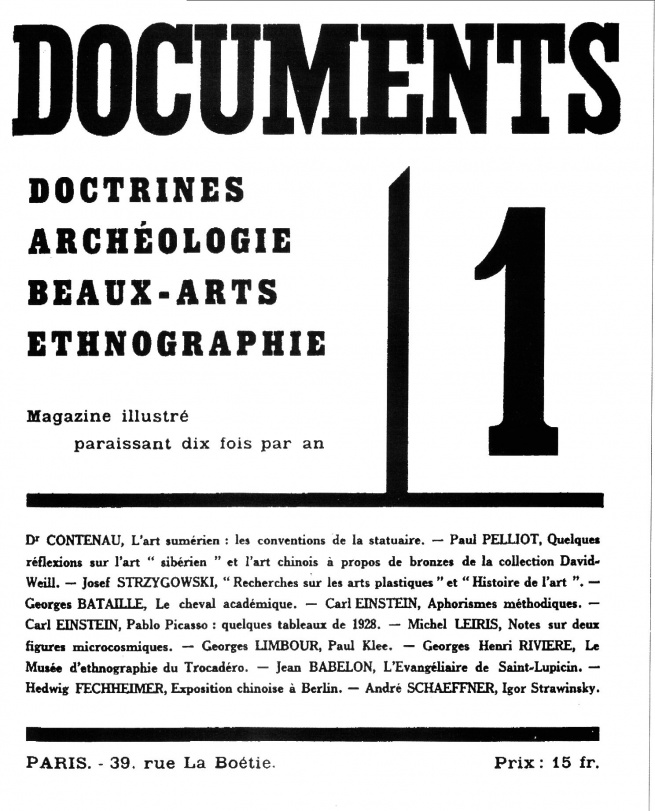

Come è noto, “Informe” è una voce del Dictionnaire Critique comparsa nel numero 7 di «Documents», rivista diretta tra il 1929 e il 1930 da Georges Bataille, accompagnata da un denso testo dello stesso Bataille, che vale la pena riportare integralmente:

Un dizionario dovrebbe cominciare nel momento in cui non offrisse più il senso, ma il lavoro (les besognes) delle parole. Così informe non è soltanto un aggettivo dotato di un certo senso, ma una parola che serve a declassare: in generale si esige infatti che ogni cosa abbia la propria forma. Quello che designa non ha diritti in alcun senso e si fa schiacciare ovunque, come un ragno o un lombrico. Bisognerebbe in effetti, affinché gli accademici fossero contenti, che l’universo prendesse forma. L’intera filosofia non ha altro scopo: si tratta di dare una redingote a ciò che è, una redingote matematica. Al contrario, affermare che l’universo non somigli a niente e non sia altro che informe equivale a dire che l’universo è qualcosa come un ragno o uno sputo.

Elemento centrale del complesso progetto di «Documents», l’informe rappresenta per i due grandi studiosi ben più della questione interpretativa del testo alla luce del pensiero di Georges Bataille, configurandosi come uno strumento critico fondamentale per l’elaborazione di un’ermeneutica della storia dell’arte novecentesca.

La sezione del saggio dedicata a Rosalind Krauss, scritta da Andrea D’Ammando e arricchita dalla prefazione di Stefano Velotti, apre con un’ampia disamina del pensiero modernista facente capo a Clement Greenberg, primo maestro di Krauss: alla ricerca di un dato di continuità – un telos – che attraversi tutta la storia dell’arte del Novecento, dalle avanguardie di inizio secolo all’Espressionismo astratto americano, Greenberg elabora una narrazione teleologica fondata su una teoria critica che pone in primo piano il principio di “otticità”, la purezza e la natura specifica del dato mediale e formale dell’arte – nella prospettiva greenberghiana, pittura e scultura si esauriscono “nella sensazione visiva che producono” e nella peculiarità del proprio medium –, oltre a postulare una netta divisione tra arte “avanzata” e arte “bassa” (la deriva del kitsch e della middlebrow culture).

A partire dagli anni settanta, il pensiero di Krauss comincia a distanziarsi dal Modernismo greenberghiano, i cui strumenti critici si rivelano, agli occhi della studiosa, limitati e insufficienti, inadatti a comprendere le manifestazioni artistiche più significative emerse negli anni cinquanta e Sessanta. Dopo lo scritto Una visione del modernismo del 1972, in cui critica apertamente l’insufficienza teorica e il carattere prescrittivo, eccessivamente rigido dell’impianto teorico modernista, Krauss ribadisce il suo allontanamento nel 1977 dando alle stampe Passaggi, un saggio dedicato alla scultura in cui sviluppa ulteriormente una delle critiche mosse al Modernismo nel testo del ’72, l’incapacità di elaborare una narrazione convincente della scultura contemporanea: la scultura, ci dice Elio Grazioli nella Prefazione all’edizione italiana di Passaggi, è un’anomalia che il Modernismo “non può spiegare né comprendere, nel duplice senso del termine”.

Con L’Originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, raccolta di saggi pubblicati tra il 1977 e il 1984, Krauss rinnova l’attacco alla teoria modernista in primis sul piano della metodologia (“Secondo Greenberg l’arte, nella misura in cui è universale, chiama a proprio complemento il giudizio come altra facoltà universale della coscienza. Poiché non esiste modo di separare un giudizio dal suo contenuto valutativo, Greenberg ne conclude che l’interesse della critica è tutto dalla parte del giudizio di valore e non ha niente a che fare con il metodo. Quasi tutto in L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti si oppone a questo modo di vedere”, scrive Krauss), avvalendosi di strumenti teorici propri della semiotica strutturalista e della critica poststrutturalista. Contemporaneamente, in occasione della preparazione di un saggio sul rapporto tra Giacometti e l’arte primitiva, che sarà pubblicato nel catalogo della mostra del MoMA Primitivism in 20th Century: Affinity of the Tribal and the Modern, Krauss entra in contatto con «Documents» e la nozione batailleana di informe, servendosene per l’interpretazione di alcune sculture realizzate da Giacometti a cavallo tra gli anni Venti e Trenta: le stesse opere che l’autrice aveva pochi anni prima collegato, in Passaggi, all’influenza bretoniana, sono ora rilette alla luce delle posizioni antiidealistiche, materialistiche, ostili a ogni trasposizione espresse da Bataille nelle pagine di «Documents». Gli studi batailleani sulla crudeltà, le congettura circa la genesi dell’arte primitiva come originario impulso di distruzione, deformazione, alterazione, influenzano secondo Krauss l’opera di Giacometti a tal punto da permettere all’autrice di rintracciare in Boule suspendue, l’opera dello scultore svizzero che forse più di tutte aveva riscosso l’entusiasmo di Breton, la medesima logica – fondata sulla “non-soddisfazione del desiderio”, sulla perpetua oscillazione dell’identità sessuale che, sottolinea D’Ammando, “richiama l’irriducibile oscillazione del significante presente nel concetto di alterazione” – rintracciata da Roland Barthes in Storia dell’occhio di Bataille: la logica, osserverà Krauss in un testo successivo, di un sistema “costruito dentro la definizione di informe”. Sempre alla nozione di informe, inteso come processo che “degrada, […] scalzando gli oggetti dai loro piedistalli, riportandoli giù nel mondo”, Krauss riconduce le sculture orizzontali realizzate da Giacometti negli anni Trenta: andando ad occupare lo spazio stesso del piedistallo, mandando quindi in cortocircuito la distinzione tra campo rappresentativo e spazio reale, le opere dell’artista svizzero si collegano al concetto batailleano di orizzontalità come bassezza, e a quello di rotazione assiale dalla verticalità all’orizzontalità come operazione di svelamento del rimosso sotteso alla pretesa di elevazione biologica e morale dell’uomo, proiettato con la testa “verso il cielo e le cose del cielo”, per citare Bataille, dimentico dei suoi piedi affondati nel fango.

In Corpus delicti, saggio del 1985 pubblicato in concomitanza con la mostra L’amour fou: Photography & Surrealism, curata da Krauss e Jane Livingston, l’autrice individua nella fotografia surrealista la medesima operazione di declassamento della forma e spostamento verso il basso riscontrata nelle opere di Giacometti: nelle immagini di Man Ray, Raoul Ubac, Jacques-André Boiffard, Brassaï si consuma la decostruzione e l’alterazione della figura umana, la caduta del corpo, il suo declassamento teso all’annientamento di qualsiasi confine categoriale dall’interno.

La strada è tracciata: nella prospettiva che Krauss va delineando, l’informe batailleano assume la funzione di modello operativo e concettuale intorno al quale poter organizzare le teorie sul mimetismo di Caillois e il pensiero di Lacan e Freud, al fine di corroborare il rifiuto della “feticizzazione modernista della vista” che ha costretto il visuale “nel campo di una relazione riflessiva volta alla modalità della visione piuttosto che ai suoi contenuti” – rifiuto che Krauss definisce antivisione in un articolo del 1986, e che ribattezzerà poco tempo dopo inconscio ottico, riprendendo un’espressione di Walter Benjamin. Con un testo intitolato appunto L’inconscio ottico, pubblicato nel 1993, Krauss affronta di petto la narrazione modernista al fine di “tagliarla a contropelo, disfarla, figurarla diversamente”, opponendole una sorta di “controstoria” dell’arte novecentesca fondata sui concetti di informe, mimetismo, bassezza, perturbante, segnata dalle figure del minotauro, dell’acefalo, della mantide religiosa. A partire da Duchamp, che con le sue opere metamorfiche e dense di legami associativi sembra minare in continuazione l’integrità e la staticità della forma, “spingendo l’immagine ottica verso una condizione eminentemente informe” – laddove informe, precisa Krauss, non è da pensare come l’opposto della forma, bensì come “qualcosa che è creato dalla forma stessa, secondo una logica che agisce logicamente contro se stessa, dall’interno, per cui la forma produce un’eterologia” –, l’attacco all’impianto teorico greenberghiano si spinge sul terreno dell’arte di Pollock – “l’ambito di pertinenza privilegiato dal Modernismo”, osserva D’Ammando.

Marcel Duchamp davanti al Gande Vetro

Nei drip paintings, che Pollock realizzava su tele stese al suolo per poi esporle verticalmente, la critica modernista ravvisa gli elementi di un’esperienza artistica basata sulla pura otticità, legata al concetto freudiano di verticalità sublimatrice, culturale, opposta all’orizzontalità animale. Al contrario, Krauss rintraccia nel segno pittorico stesso delle opere di Pollock l’indice del legame con la dimensione orizzontale, pulsionale: l’orizzontalità della pratica pittorica consente a Pollock di dare al segno della sua pittura una violenza capace di “abbassare e desublimare il campo percettivo, realizzando il compito che, venti anni prima, Bataille aveva assegnato all’informe: disfare la forma facendola cadere dal suo piedistallo sublimatore, per farla scendere nel mondo, nella modalità del déclassé”.

Il principio di orizzontalità riveste un ruolo cruciale nell’elaborazione kraussiana della nozione di informe, tanto da essere citato, in L’informe. Istruzioni per l’uso (catalogo dell’omonima mostra parigina del 1996, curata da Krauss e Yves-Alain Bois) come uno dei quattro elementi fondativi dell’informe, insieme a basso materialismo, pulsazione, entropia: quattro elementi che, nella prospettiva di Bois e Krauss, devono rispondere alle quattro grandi esclusioni sulle quali si costituisce l’opera d’arte modernista – l’esclusione del tattile, della materia, del tempo, dello spazio.

Nel corso della sua lucida ricostruzione del percorso intellettuale di Krauss e della sua posizione relativamente all’informe, D’Ammando si cura di evidenziare costantemente l’incessante rapporto di contrapposizione con il bersaglio critico della studiosa, il Modernismo di Greenberg: come a dire, se è vero che Krauss sviluppa il suo percorso e la sua identità peculiare al di fuori della cerchia di Greenberg, arrivando a collidere anche aspramente con le posizioni del vecchio maestro, è anche vero che questa contrapposizione funge spesso da sponda per l’apertura del suo autonomo orizzonte teorico. Torna alla mente una straordinaria e perturbante scultura di Louise Bourgeois, Destruction of the father: i resti del padre opprimente, autoritario, pontificante, giacciono sulla sua stessa tavola da pranzo, consumati dai figli che lo hanno ucciso per aver recitato la sua ingombrante parte una volta di troppo.

Se il lavoro di D’Ammando si configura sostanzialmente come una retrospezione, una ricostruzione dell’evoluzione del pensiero di Krauss soprattutto in riferimento al suo contraltare modernista, il saggio di Matteo Spadoni dedicato a Georges Didi-Huberman (accompagnato dalla bella prefazione di Fiorella Bassan) si propone “non […] tanto di attaccare o difendere le posizioni didi-hubermaniane sull’informe, quanto di leggere l’informe grazie ad esse”: si tratta insomma di esplorare gli sviluppi più significativi del tema nell’opera dello storico dell’arte francese, cercando di corroborare la tesi, dichiarata in apertura del saggio, che “la dialettica dell’informe costituisca il tessuto dinamico di tutte le configurazioni possibili dell’esperienza estetica”. Proprio la concezione dell’informe come processo dialettico costituisce, da un lato, il dato che segna l’incolmabile distanza dalle posizioni kraussiane, dall’altro il tratto più peculiare della riflessione di Didi-Huberman. In L’informe. Istruzioni per l’uso Krauss e Bois scrivono: “Didi-Huberman non ha sosta nel voler fare del pensiero dell’informe una dialettica – una dialettica che mira all’assunzione di un terzo termine, salvo a sostituire, come questo autore propone, la sintesi hegeliana con la nozione di sintomo. Ora, l’informe, il basso materialismo, l’eterologia, la divisione in due sono per noi dei termini che implicano l’esclusione del terzo termine”. Didi-Huberman risponde dalle pagine di Ninfa moderna. Saggio sul drappeggio caduto, opera del 2002 in cui sviluppa una critica alle posizioni dei due storici dell’arte, accusandoli di aver piegato il concetto di informe alle loro “rigide conclusioni antimoderniste”, giungendo a “un’opposizione senza appello – senza sfumature, quindi triviale – a tutti i postulati modernisti; affermando, per esempio, che l’informe opporrebbe al ‘primato modernista della visione’ il ‘primato dell’orizzontalizzazione’”. Rifiutando la dinamica oppositiva sostenuta da Krauss, che si fonda sulla categoria dell’alterità irriducibile, dell’irriconducibile-a, Didi-Huberman postula il carattere dialettico dell’informe, che nel suo processo di alterazione non distrugge l’oggetto – la forma: seppur attaccato, l’oggetto sopravvive sotto forma di traccia, e si fa opera. L’informe, pur decostruendo la forma, non può evitare di rimandare costantemente ad essa: “Un’immagine – scrive Didi-Huberman – non può essere pura negatività. Può smentire, certo […] ma deve anche in qualche modo mantenere la traccia di ciò che smentisce, affinché la negatività si faccia appunto opera. Una immagine, per Bataille, […] deve dunque essere dialettica”. Assumendo come punti di riferimento privilegiati il monumentale lavoro sulle immagini di Aby Warburg e la formulazione dell’immagine dialettica di Walter Benjamin, Didi-Huberman si approccia all’universo dell’arte e delle immagini partendo dal concetto di rassomiglianza, fondamento della storia delle immagini idealistica di stampo vasariano – la rassomiglianza come perfetta mimesi del reale, espressa nel suo massimo grado dall’arte del disegno –, che l’informe ha il compito (besogne) di decostruire, minare, mettere in discussione: “Meglio di chiunque altro, senza dubbio – osserva Didi-Huberman in La Ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, testo capitale tuttora non tradotto in italiano – Georges Bataille ha saputo lacerare la rassomiglianza. Meglio di chiunque altro egli ha saputo, lacerata, renderla lacerante”. La mimesis vasariana cede il passo al mimetismo del Fasmide, l’insetto-stecco che assume le sembianze dell’ambiente di cui si nutre, il mondo divorato dalla sua copia.

Nell’ambito di una dialettica in cui il posto della tesi è occupato dalla nozione di rassomiglianza, il secondo polo – l’antitesi – è abitato dalla forza sovversiva, decomponente che non nega totalmente la forma, ma la lacera, la decostruisce, la apre, infettandola di alterità, creando un’eccedenza che mette in movimento l’immagine e ne enfatizza le potenzialità metamorfiche: l’eccedenza, lo scarto di questo processo tensivo, è il dettaglio che riemerge, la forza sopravvivente – in questo punto il dialogo con Aby Warburg e il suo concetto di Nachleben si fa serrato – che ritorna sotto gli occhi malgrado tutto, resistendo a ogni sforzo di classificazione, “fino ad alterare l’idea che abbiamo di quella forma specifica”, aprendo l’immagine attraverso forme e tempi rimossi. La concezione di una storia dell’arte come narrazione teleologica, il modello storico-artistico basato su un principio di naturale sviluppo è messo in crisi dalla visione dell’immagine aperta, abitata da forze fantasmali riaffioranti: “L’Imago, la figura, non è una cosa – scrive Didi-Huberman in Phasmes. Essai sur l’apparition – ma una relazione, più precisamente una relazione temporale […] una memoria del passato in tensione verso il futuro”. L’informe si manifesta dunque attraverso lo spettro dell’anacronismo, lo strappo, l’apertura che spoglia l’immagine della sua redingote e la rende suscettibile di risignificazione attraverso accostamenti perturbanti e cortocircuiti di senso, di cui i montaggi figurativi operati da Bataille in «Documents» – che D’Ammando definisce “il museo dello scarto” –, oggetto di studio privilegiato di Didi-Huberman, si fanno esempio paradigmatico, a partire dall’operazione di decomposizione dell’antropomorfismo messa in atto con l’accostamento di frammenti corporei sproporzionati, volti mortificati e soffocati in strette maschere di cuoio, gambe tagliate, corpi deformi.

Sostituendo, infine, la nozione di sintomo alla sintesi hegeliana, lo studioso francese configura la dialettica dell’informe come una dialettica eretica, negativa, aperta: come sottolinea Daniela Barcella nel suo esaustivo saggio Sintomi, strappi, anacronismi. Il potere delle immagini secondo Georges Didi-Huberman, “sintomo è un termine equivoco dalla grande ricchezza semantica, che rimanda a un momento di défaillance, di profonda crisi dove tutto è messo in questione e le nostre certezze vacillano. È un accidente che apre la caduta verso lo sconosciuto, verso il contatto del cosciente con l’incosciente, nonché, clinicamente, il luogo dove parla la verità, la verità rimossa del soggetto. Pertanto, applicare il termine sintomo alla dialettica formale significa sottolineare il momento di apertura, di strappo che l’informe produce nel processo di generazione delle forme”. La dialettica sintomale non si configura quindi come un circuito chiuso, ma come una struttura aperta, nella quale la forma, messa sotto attacco, trasgredita, strappata, sopravvive sotto forma di traccia, dettaglio, scarto che emerge sintomaticamente, anadiomenicamente, in un movimento di “ascensione verso la caduta”, per citare la splendida espressione ossimorica di Bataille, e si apre alla proliferazione del senso, a una continua migrazione metamorfica. La forma, ci dice Didi-Huberman, soffrendo di sintomi deformanti, “non può mai ‘invecchiare onestamente’ sotto il cielo dell’universalità”.

Dai testi di D’Ammando e Spadoni emerge chiaramente l’inconciliabilità delle prospettive dei due grandi studiosi, restituendoci nel modo più completo e chiaro possibile la complessità del dibattito sorto intono alla nozione di informe. Gli autori hanno evitato, volutamente, di esprimere giudizi di valore o di mostrare di propendere decisamente per l’una o l’altra posizione: sembra necessario, d’altronde, che il dibattito sulla questione non si cristallizzi in un’opposizione antinomica, resti vivo, che nel fango di Bataille si continui a scavare. Che si continui a scrutare dentro l’abisso, alla ricerca, per citare Didi-Huberman, di ciò che ci ri-guarda.

Torniamo ora indietro di qualche passo, a Krauss e agli esordi del suo allontanamento dalla cerchia di Greenberg, per prendere in considerazione un’altra recente pubblicazione di grande interesse: October. Una rivista militante, di Maria Giovanna Mancini (Luciano Editore 2014), testo che fornisce una disamina analitica e completa della complessa esperienza della rivista fondata da Rosalind Krauss e Annette Michelson nel 1976, successivamente all’abbandono del loro ruolo all’interno della celebre rivista newyorkese «Artforum». In contrasto con parte della redazione in merito all’indirizzo critico da imprimere alla rivista, che si stava avviando ad assumere un approccio marcatamente politico-sociale “sempre più ostile alle questioni estetiche necessarie a formulare le basi di una coerenza formale”, come ricorda Krauss in Inventario perpetuo, le due studiose decidono di abbandonare la loro posizione di redattori consulenti per dare vita ad una nuova rivista, «October»: lo scritto programmatico about OCTOBER, che apre il primo numero nella primavera del 1976, è un richiamo all’urgenza della costituzione di una critica autonoma, rigorosa, strutturata, che si ponga come obiettivo “il rinnovamento e il potenziamento del discorso critico, attraverso un’approfondita analisi delle opzioni metodologiche attualmente disponibili” e che si contrapponga al “giornalismo illustrato” che “devia e compromette lo sforzo critico”.

A partire dall’atto fondativo della rivista, Maria Giovanna Mancini ne analizza l’evoluzione, isolando e sviscerando alcune tematiche fondamentali, dall’interpretazione delle avanguardie artistiche europee in ottica antimodernista al ruolo centrale della fotografia, fino a spingersi ad indagare e contestualizzare la pluralità di spunti teorici offerti da «October» nel contesto del panorama critico statunitense.

Scegliendo di intitolare la rivista «October» (esplicita citazione del film con cui Sergej M. Eisenstein aveva ricostruito, epicizzandoli, i giorni della Rivoluzione d’Ottobre), Krauss e Michelson dichiarano apertamente l’intento di costituire lo spazio di una critica totalmente nuova, che si contrapponga al rigido paradigma formalista sostenuto da Greenberg e che si renda capace di dialogare con la realtà sociale e politica: una critica che guardi da un lato alle avanguardie sovietiche – il Costruttivismo di Tatlin e il Suprematismo di Malevich – come esempio di produzione di un’arte polifonica, in grado di muoversi sul terreno politico-sociale cogliendone (e talvolta anticipandone) le criticità, dall’altro alle avanguardie europee, focalizzandosi soprattutto sulla “sovversione delle strategie di rappresentazione nella proposta duchampiana del ready-made” e sul Surrealismo. Un’operazione di rilettura delle esperienze d’avanguardia sovietiche ed europee è resa necessaria, agli occhi degli Octoberist, dall’errore che sottende alla ricezione di queste esperienze da parte della critica formalista, che pretende di inquadrarle in griglie teoriche prettamente americane, svuotandole della loro carica sovversiva e del loro significato. Le istituzioni museali, dal canto loro, operando scelte curatoriali volte alla presentazione delle opere come puri oggetti di contemplazione, finiscono col depotenziarle e condannarle ad un’asfittica “eternità dell’esposizione”: paradigmatico il caso del MoMA, che sotto la guida di Alfred Barr ha a lungo ricoperto il ruolo di “vetrina” della narrazione modernista, attirando le aspre critiche degli editorialisti di «October».

Nel processo di decostruzione dell’ideologia modernista messo in atto dalla rivista newyorkese, accanto agli strumenti teorici forniti dal Surrealismo batailleano – fondamentale, a questo proposito, la collaborazione alla rivista di Denis Hollier –, dalla semiotica strutturale e dal Poststrutturalismo francese, assume un ruolo centrale la riflessione sul medium fotografico: dagli studi condotti da Douglas Crimp sulle opere fotografiche di Degas alle questioni legate allo statuto ontologico della fotografie sollevate da Hubert Damisch, dal contributo di Craig Owens sulla pratica della mise en abyme ai già citati scritti kraussiani sulla fotografia surrealista, il medium fotografico si configura come elemento centrale in grado di mettere in crisi il paradigma modernista, “metafora critica, sfuggente e informe, oggetto teorico del moderno e del postmoderno insieme”.

Proprio alle categorie di moderno e postmoderno, cui si affianca quella di Modernismo, Mancini dedica un intero capitolo, ponendo sotto la lente d’ingrandimento una questione spesso mal compresa, la differenza tra moderno e Modernismo, e i termini della riflessione sul Postmodernismo germinata negli anni ’60 e in seguito articolatasi tra le pagine di «October» – con particolare riferimento alle proposte teoriche di Fredric Jameson e Hal Foster, oltre che al più recente contributo di T. J. Clark.

Nel corposo capitolo conclusivo, Mancini ripercorre la storia della rivista individuando e isolando due distinte fasi: una prima fase militante, segnata da una continua attività di ricerca e di riflessione in merito alle prospettive critiche offerte, che porterà gli Octoberist a confrontarsi con i Cultural studies e in seguito con gli emergenti Visual studies, e una successiva fase di “istituzionalizzazione” della prospettiva teorica, culminante nella pubblicazione del manuale Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism (pubblicato nel 2004 a firma di Rosalind Krauss, Hal Foster, Yves-Alain Bois, Benjamin Buchloh). Si tratta di un volume che ripercorre la storia dell’arte del Novecento, decennio per decennio (la scansione cronologica risulta però discontinua), denso di rimandi ed incroci, destinato a raccogliere le metodologie critiche espresse da «October» sin dalla fondazione. Dopo il grande momento di ripensamento e riflessione degli anni Novanta, indotto “dall’emergere del paradigma postmoderno”, gli anni Duemila sono segnati dalla poderosa diffusione dell’orizzonte critico contenuto nel manuale e da una sempre crescente influenza degli editorialisti “realizzata attraverso un’attività capillare con pubblicazioni, con la curatela di mostre in gallerie private e spazi museali, con l’attività di consulenza nel mercato dell’arte, ed anche rivestendo importanti cariche accademiche”.

Con la sistematizzazione dell’esperienza critica in un manuale, la rivista sembra definitivamente rinunciare alla sua dimensione militante, vitale, storicizzandosi: “La storia dell’arte degli editorialisti di «October» – osserva Mancini –, mancando della militanza critica che caratterizzava invece la rivista, sembra una cristallizzazione di una condizione della critica che, anche grazie al manuale, assume definitivamente un ruolo egemonico all’interno del dibattito critico contemporaneo”.

Esaurita dunque la stagione militante, cosa resta di «October»? Sempre più numerose, si levano le accuse di “dogmatismo”, “imperialismo”, si è parlato addirittura di “Octobermafia” in riferimento ai legami di potere stabiliti tra gli editorialisti della rivista, il mercato dell’arte e il mondo accademico. Dobbiamo dunque rassegnarci a “disfarci di «October»”, “disfarci di Krauss”, come suggerito da Gabriele Guercio in un articolo del 2011? La chiosa finale di Maria Giovanna Mancini suona quasi come un appello: “Prima ancora di disfarsi della proposta metodologica di «October», sarebbe opportuno chiedersi se il lavoro critico può raccogliere un’urgenza sociale […] Quando si parla dell’egemonia critica di «October», si parla di un potere esercitato su accademia e mercato dell’arte, quindi su un dentro del sistema pluriarticolato dell’arte […] Probabilmente occorre pensare a un fuori, radicalmente altro e provare in quel territorio impervio a decostruire gli strumenti dati e a sperimentarne degli altri”.

Il lavoro di Maria Giovanna Mancini, il primo in Italia a fornire una disamina completa sulla grande stagione di «October», ci restituisce con grande efficacia il carattere complesso, polimorfo di un’esperienza che ha segnato indelebilmente la storia della critica d’arte novecentesca: curandosi di dare rilievo alla pluralità dei contributi all’interno della rivista, l’autrice contribuisce a colmare una lacuna creata dalla generale tendenza a ricondurre l’avventura intellettuale di «October» alla voce, “certo dominante ma non esclusiva”, di Rosalind Krauss.