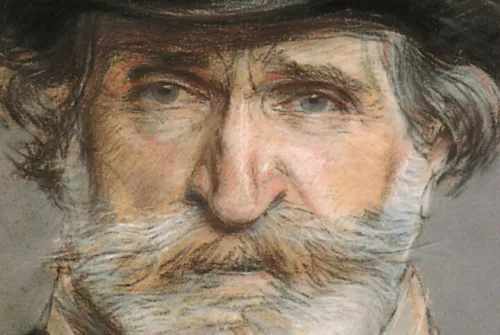

Giuseppe Verdi nelle terre di Parma

Giuseppe Verdi lo si ritrova solo nelle terre di Parma. Lì dove è nato e dove è ritornato a vivere, lì dove “il suo respiro è tutt’uno con l’aria carica e violenta” di quella pianura. La sua faccia corrugata e la sua musica veemente non hanno mai lasciato quei luoghi. Ancora oggi per toccare l’anima di Verdi bisogna passare da Sant’Agata, da Busseto, da Soragna, da San Secondo Parmense. Meglio se nei mesi freddi, durante il Festival o la stagione lirica del Regio quando il Maestro ripiomba su quel pubblico e “lo porta a gran passi entro i rossi, vulcanici domini della sua arte”.

In quella parte della valle del Po risiede ancora uno sparuto numero di autentici verdiani. Gli ultimi epigoni di un mondo capace di vivere il teatro nel piacere viscerale del canto lirico, di ascoltare e proteggere l’opera dagli scranni del loggione spesso “infiammati da un incontenibile furore”.

Lì amano ancora l’opera dell’orchestra e del canto non quella dell’immagine di allestimenti griffati che trattano la musica come semplice ornamento alle loro narrazioni visive. A Parma amano ancora le voci che fanno a gara per fraseggiare, per soffermarsi su una puntatura dando slancio e colore a un suono fino a imporre alla sala il loro acuto conclusivo come atto liberatorio, come vertice estremo di una sapienza arcaica. Una maestria vocale così sfrontata da non curarsi dell’immagine e della piena comprensione delle “parole che molte volte si spappolano nella musica come riso nella minestra”. Da quelle parti la musica e il canto sono vissuti in una dimensione immanente e fisiologica che si riconnette alla vita e ne è parte. Una musica che offre alle passioni di poter gioire di loro stesse.

Nelle nuove generazioni rimescolate frettolosamente dalla cultura economica e da una tecnologia che impone loro tempi e media frammentati che replicano incessantemente il muto eloquio dell’immagine, non ritroviamo più traccia, anche in quelle zone, “di quello che fu l’affanno lirico. Le affinità di pensiero e di sentimento che dovrebbero unirci al passato paiono scadute e dimenticate per sempre”.

Anche per questo un’opera d’arte lirica come il melodramma "costruita sul ciglio d’un abisso di ridicolo" e tenuta insieme “in prodigioso equilibrio a forza di genio” (le citazioni sono tutte di Bruno Barilli tratte da: Il paese del melodramma, Adelphi, Milano 2000 - Capricci di vegliardo e taccuini inediti, Einaudi, Torino, 1989), sembra ormai lontana dalla contemporaneità. Troppo lunga, inverosimile, esigente.

Eppure solo l’opera verdiana con quel canto e con i suoi cori ardenti fu capace di far cedere d’istinto le distanze tra uomo e uomo riunendoli in un rinnovato sentimento laico di unità. Solo quella musica seppe essere la lingua universale di un Paese.

Da quel sentimento, nella grande incertezza politica ed economica dell’Italia di fine ‘800, ebbe inizio una lunga fase della vita dei teatri d’opera in cui prese corpo l’idea di un teatro come bene comune, come servizio pubblico da gestire su iniziativa della cittadinanza. Per oltre un secolo, grazie al susseguirsi di norme sempre improntate a questi principi, i teatri d’opera italiani svolsero la loro piena funzione di ente senza scopo di lucro.

Oggi le cose sono molto cambiate. Lo Stato ha da tempo abbandonato l’opera riducendo gradualmente il suo sostegno, lasciandola languire alla deriva un po’ ovunque. A volte tentano di ricollocarla in altri luoghi al servizio della ricreazione, dello svago o di tartufesche proposte che si prefiggono di portare l’opera tra la gente o ai giovani, travestendola nelle forme e nei tempi della più misera modernità. Iniziative banalmente pop, giocose e rassicuranti che semplificano e sviliscono la grandezza e la complessità di quest’arte musicale e della sua antica tradizione popolare.

Anche i teatri storici all’italiana, come il Regio di Parma, non sembrano più gli spazi privilegiati per l’opera (L’ultimo Festival Verdi su un cartellone di decine di eventi ha presentato al Regio solo 8 serate d’opera. Ospiterà invece molte serate di generi musicali diversi e 5 appuntamenti intitolati Tracks presentati sulla loro pagina facebook con questo video). Per molti anni sono stati il principale luogo di aggregazione collettiva di una comunità, di intermediazione tra individuo e società, tra salotto privato e piazza pubblica, tra blasonati e popolani, punto privilegiato di osservazione dal quale guardare e farsi guardare. Oggi sono i luoghi di un pubblico sempre più distratto e inerte che non riesce più a farsi autore di senso e di memoria sia rispetto al palcoscenico che alle antiche geografie della sala e dei ridotti. Il teatro che smuove il senso comune, che produce paradossi, che invita a osare, che accoglie la complessità si è ormai trasformato in un teatro contenitore delle istituzioni, degli interessi, degli eventi. Una location dove si è chiamati a svolgere quasi esclusivamente la funzione di spettatori solvibili. Un non luogo dove si celebra l’antica sintassi di un rituale di cui si è ormai smarrita la coscienza e il valore.

Forse solo da Parma si può tentare di rimettere in moto quella “macchina infernale” dell’opera italiana per come è stata concepita, composta e vissuta nella lunga tradizione dei nostri teatri. Una tradizione da non intendere come passione da antiquari, ma nel suo pieno significato antinomico: come patrimonio che trasmette nel tempo le cose che permangono, collocandole in divenire. Non come recupero di un’esperienza passata, sempre irriproducibile, ma all’opposto, come componente necessaria per vivere coscientemente il nostro presente. Per quanto possa sembrare contradditorio, la natura politica della tradizione e di tutto il capitale di conoscenza che contiene, sta nella sua capacità di porsi in modo dialettico di fronte alle istanze dell’oggi opponendosi al conformismo del consumo e delle mode.

In questa luce appaiono sinceramente strumentali tutti quei tentativi di considerare Verdi un asset, un brand commerciale per il rilancio di Parma, come in questi mesi è stato detto, o quelle furbesche operazioni che per ringiovanire l’opera inglesizzano il nome di Verdi con strani titoli come VerdiOff, VerdiYoung o AroundVerdi, presenti nel cartellone del Teatro Regio. Perché? Le parole sono importanti!

La semplicistica mercificazione di un simbolo culturale potrà forse produrre qualche risultato economico immediato, ma rischia di far smarrire presto e per sempre il valore che lo ha costituito nel tempo. Bisognerebbe invece rivolgere alla musica e alle sue tradizioni la stessa cura che alcuni produttori del mondo agroalimentare di quelle zone riservano ai loro prodotti. Cibi e bevande che tenacemente mantengono in vita il loro legame con la cultura della propria terra sottraendosi ad ogni forma di commercializzazione che snaturi l’identità e il carattere di quei sapori.

Era il 1833 quando Giuseppe Mazzini nel suo appassionato testo La filosofia della musica auspicava l’arrivo di un compositore che fosse capace di strappare la musica del tempo dai luoghi dove era stata segregata. Non immaginava l’imminente arrivo di Giuseppe Verdi che all’epoca, poco più che ventenne, era ancora uno sconosciuto maestro della banda di Busseto. Per lui non vi era maggior torto di una musica fine a se stessa che dovesse agire solo da farmaco o da narcotico. “Non amo una musica – scrive Mazzini – dalle sensazioni momentanee, d’un diletto che perisce con i suoni. […] ridotta in oggi a semplice distrazione! [...] Oggi non si solca, si sfiora, non s’esaurisce la sensazione, s’accenna – aggiungendo poi – manca alle arti, e a tutte le dottrine chi le rannodi. Manca chi le concentri tutte a un intento, e le affratelli in un pensiero di civiltà”.

Rileggendo queste pagine viene voglia di tendere l’orecchio verso le campagne emiliane per scoprire se in quelle terre, oggi come allora, viva un giovane compositore figlio di quella “miracolosa razza teatrale”, tanto audace e sottile da rendere inutile il parlare di modernità o tradizione. Un compositore che abbia voce, anima e carattere per regalare nuova musica agli “eroi stravaganti” del nostro melodramma.