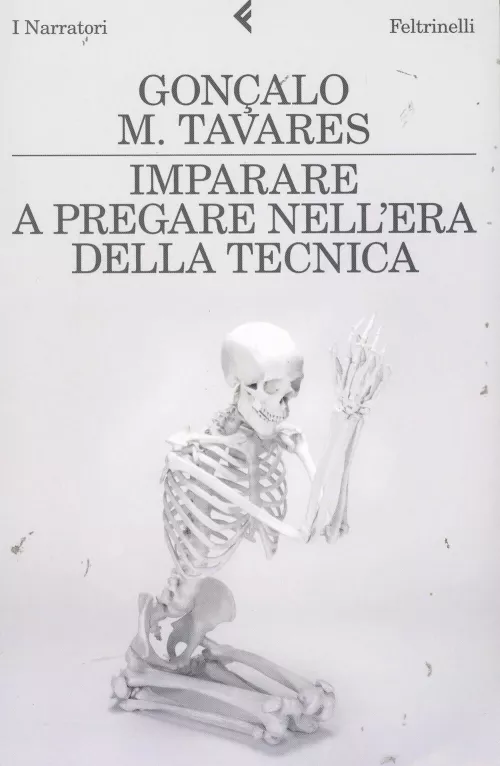

Gonçalo M. Tavares. Imparare a pregare nell’era della tecnica

Gonçalo M. Tavares ha quarant’anni, insegna teoria della scienza all’università di Lisbona e è autore di un cospicuo numero di opere narrative che gli hanno valso numerosi e prestigiosi riconoscimenti internazionali. Tutti meritati, come dimostra anche questo Imparare a pregare nell’era della tecnica (Feltrinelli, 283 pp., € 17), premiato nel 2010, in Francia, come miglior libro straniero.

Il romanzo narra, in tono distaccato e tagliente come il bisturi del cui uso il protagonista è un maestro, la storia della formazione, ascesa professionale e politica e declino per malattia di Lenz Buchmann, figlio di un militare di cui ha assunto in toto visione del mondo e valori, anche se non la carriera.

Il romanzo è composto di tre parti di lunghezza diseguale, suddivise in brevi capitoli e capitoletti, tutti dotati di un titolo che agisce in funzione ironica, antifrastica o spaesante, come a suggerire che niente va letto (solo) come si presenta e per cosa dice, a maggior ragione quando il discorso è diretto, esplicito, dichiarativo e descrittivo.

Il narratore è esterno, ma assume spesso il punto di vista del protagonista per meglio esporne la visione del mondo e il comportamento, riassumibili nei termini dell’arte della guerra a cui Lenz era stato avviato dal padre militare e che aveva poi approfondito con continue letture. Di essenza libresca è lo stesso protagonista, come già indicato dal cognome, non solo in quanto io sperimentale alla Milan Kundera, ma soprattutto come indizio di un tentativo di comprensione della realtà che già programmaticamente passa attraverso la mediazione, attraverso una narrazione che è intrisa di riflessione come un saggio e un saggio che può sviscerare il proprio argomento solo in forma narrativa.

Esempio di tale procedura è già il titolo, che annuncia “Imparare a pregare nell’epoca della tecnica”, senza che vi sia poi traccia nel testo di tale apprendimento, né di preghiera peraltro. Almeno in apparenza. Forse non ne ha bisogno. La tecnica infatti, proprio in virtù dei suoi risultati, è anche evocazione e prefigurazione di un dominio delle forze della natura che è sperabile possa, in futuro, diventare assoluto. Ed è esattamente questa l’illusione su cui si basa la visione del mondo del protagonista, che però si immagina completamente disilluso, cioè cultore di un disincanto che prescinde da ogni trascendenza e morale e che solo nella competenza e efficacia del “fare” tecnico trova il proprio credo. Lenz è troppo smagato per nutrire davvero questa illusione, eppure è su di essa che regge la propria vita, come unica via percorribile da chi concepisce vita e natura essenzialmente come conflitto per sopravvivere derivato dalla paura.

Il romanzo, specie nella prima parte, è l’analisi di questo credo che si presenta come incontrovertibile dato oggettivo, “scientifico”, attraverso momenti cruciali della formazione di Lenz e soprattutto della sua attività professionale, di chirurgo prima e poi di politico, che della precedente è solo l’estensione e l’applicazione al campo collettivo. Dalla chirurgia individuale a quella sociale. In questo senso il sottotitolo “La posizione nel mondo di Lenz Buchmann” appare più adeguata a caratterizzarne il contenuto. Ma anche questo spostamento, questo dire indiretto che si presenta sotto la più diretta delle esposizioni, è un dato caratteristico del libro e un indizio sul modo di leggerlo.

Il lettore è indotto a assumere una posizione di osservatore analoga, e forse ancora più esterna, a quella del narratore e del protagonista nei confronti dei rispettivi oggetti, aliena da qualsiasi forma di empatia. Il piacere, qui, è l’intelligenza. Se un sapore c’è, è quello del fiele: forte, ma più ancora amaro. Che invece di incantare e suscitare il lieve rimbambimento del fascino, tiene sveglio, vigile.

Lenz non si propone di fare del male: cerca di affrontarlo, anzi; però il male è l’effetto dell’imperativo del “ben fare”, da una parte, e ciò che annienta lui e tutto ciò che gli appartiene dall’altra; e, infine, il male è l’oggetto del libro.

Come si configura nell’era della tecnica? In che cosa differisce da ciò che era male nelle epoche precedenti? C’è una forma specifica che è insita nello stesso assumere la scienza e la tecnica come orizzonte di riferimento per osservare e affrontare il mondo? Di questa concezione Lenz incarna forse l’anima più profonda, che per questo si ha spesso ritegno a dichiarare apertamente. La assume in tutta la sua crudezza senza tentennamenti, ne fa proprie le implicazioni basilari e ne trae le rigorose conseguenze nei campi di pertinenza del suo agire: privato, professionale e pubblico. E se questo comporta dolori, violenze o addirittura l’eliminazione fisica di ciò o di chi si frappone come ostacolo, poco importa. La chirurgia deve essere condotta a termine, e se occorre tagliare, si taglia.

C’è quindi il male naturale, che prende la forma delle malattie e delle catastrofi (e della morte, che però per altri aspetti, non fa problema: se “utile” per sbarazzarsi di un diverso male, o di un fastidio: come la moglie) e, accanto, quello che deriva dal considerare non pertinente la valutazione morale dell’agire umano. Se il modello della comprensione è la scienza e quello dell’azione è la tecnica, che ha come fine l’efficacia e come strumento l’abilità e le competenza, allora nessun criterio morale tradizionale è valido. La compassione, per esempio, è “un attrezzo inutile per l’esistenza, che tecnicamente non risolve(va) nulla”, e l’azione efficace non è buona anche se agli occhi di chi ne beneficia può dare questa impressione (al paziente che gli dice: “Lei è un uomo buono!”, Lenz risponde: “niente affatto. Sono medico.”). Tutto va quindi affrontato in quest’ottica che certo non viene invalidata dal fatto che le catastrofi e la malattia affastellano problemi in tale misura e velocità che siamo ben lontani dal poter risolvere: ma la tecnica è l’unica arma che ha saputo aumentare la velocità e l’efficacia delle risposte, anche se una sola morte è già la sconfitta definitiva. Senza contare tutto ciò che nell’uomo stesso, nello stesso soggetto tecnico-scientifico, resta estraneo alla razionalità decisionale, e che niente riesce a mettere a tacere a dispetto dell’apparente facilità di appagamento (della facilità dell’appagamento apparente). Come il sesso, che è sì un “fare”, ma anche e sempre un “essere fatto”, perché è il soggetto a dipendere da esso e non viceversa. O come il tumore al cervello priva Lenz anche della forza più insignificante, come quella di cui avrebbe bisogno il dito per schiacciare il grilletto per farla finita: per decidere anche la morte come invece il padre era stato capace.

Di fronte a questo, in passato non sarebbe rimasto altro che accettare, disperare o pregare. Ma ora? La sola preghiera che conosciamo è nata in epoche antiche, è quella che loda e ringrazia, ma soprattutto invoca consolazioni e aiuti da forze trascendenti di fronte a tutto ciò che governa l’esistenza e la minaccia. L’era della tecnica, che ha ridotto la religione a strumento di manipolazione delle menti più deboli, non sembra aver trovato la preghiera adeguata: forse però questa carenza non deriva dalla sua inutilità nel nuovo contesto, bensì dal fatto che è la tecnica stessa a costituire la preghiera della propria era. Una preghiera ignota a se stessa, che non ha altra forma che il proprio nome, altra contenuto che l’invocazione dei propri risultati, anche quando questi si dimostrano limitati, e in sostanza impotenti. E alla fine non resta che recitarne il nome e le giaculatorie, come fa il protagonista morente che ripete il nome del padre stingendo un biglietto su cui è scritto come promemoria per la coscienza vacillante, in una ripetizione apotropaica ossessiva, consolante per il solo fatto di essere ripetuta, rosario di un solo nome.