Il cervello Marshall

All’apice della sua fama, negli elettrizzati anni Sessanta del secolo scorso, Marshall McLuhan si trovò preso tra due fuochi. Da un lato, un nutrito fronte di detrattori. Docenti e studiosi, membri a vario titolo del mondo accademico dal quale egli stesso proveniva. Per loro, non era altro che un arrogante squinternato, un ciarlatano in cerca di pubblicità. Dall’altro, l’ancora più cospicua schiera della controcultura che annoverava tra i suoi più entusiasti attivisti frotte di studenti, ovvero gli allievi dei detrattori. Vien da sé che da questo lato della barricata lo si vedesse in termini affatto diversi. Agli occhi degli ammiratori egli era un guru, il profeta di un mondo nuovo per il quale si era già trovato un nome innegabilmente evocativo: il villaggio globale.

I Sessanta furono anche il decennio in cui McLuhan diede il meglio di sé. Del 1962 è La galassia Gutenberg dove l’invenzione della stampa e le sue ricadute culturali vengono presentate come le vere forgiatrici dell’uomo moderno. Di un paio d’anni successivo è invece Gli strumenti del comunicare, nel quale lo sguardo si sposta sull’attualità per annunciare la cattiva novella: la televisione e gli altri megafoni della civiltà di massa distruggeranno l’etica individualista scaturita dalla carta stampata; strozzeranno il mondo in una fitta rete di informazioni rendendolo più piccolo di quanto non sia mai stato prima, così piccolo da non poter ospitare altri contenuti se non la ragnatela stessa che lo avviluppa. In un mondo simile non ci sarà più bisogno di fini per giustificare i mezzi poiché mezzo e fine - medium e messaggio, per dirla alla McLuhan - saranno una cosa sola.

Un decennio avviato male

In molti fraintenderanno. La prenderanno per una buona novella. L’equivoco non pregiudicherà tuttavia le sue fortune. Adottata come un mantra passepartout per la decifrazione del tempo presente e di quelli a venire, la novella divenne lo slogan più citato dell’era postmoderna. E dire che il decennio non era iniziato nel migliore dei modi per il profeta. Nel 1960 un prete si era presentato al suo capezzale per dargli l’estrema unzione. Medici e parenti si erano già rassegnati alla sua morte per via di un brutto infarto che lo aveva colpito. Se la cavò. Così come sopravvisse, sette anni più tardi, all’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore che gli era cresciuto alla base del cranio raggiungendo le dimensioni di una mela. I suoi libri più noti sono dunque nati tra due traumi cerebrali e potenzialmente letali, dopodiché si ritrovarono stretti in un’altra morsa, tra l’incudine dei denigratori e il martello degli estimatori. Una coincidenza gravida di suggestioni simboliche, soprattutto alla luce di quanto i medici scoprirono in seguito.

Nel 1971 saltò fuori che Marshall McLuhan presentava una caratteristica spesso riscontrabile nei felini ma rarissima negli esseri umani. La carotide esterna, ovverosia l’arteria che irrora di sangue viso, cuoio capelluto e mandibola, si era moltiplicata in un sistema di canali comunicanti. Non fosse stato per questa speciale struttura vascolare il cervello del profeta si sarebbe bruciato parecchio tempo prima di concepire La galassia Gutenberg. Come altri suoi famigliari, McLuhan soffriva infatti di una predisposizione genetica all’ictus. Nel corso degli anni ne ebbe di innumerevoli, seppure di piccola entità. Talvolta l’apoplessia si manifestava in pubblico, per esempio durante una lezione. Gli studenti vedevano il loro professore bloccarsi nel mezzo di un discorso. Lui restava paralizzato qualche minuto, quindi si rianimava e riprendeva il filo come niente fosse.

Ciò di cui non c’era bisogno

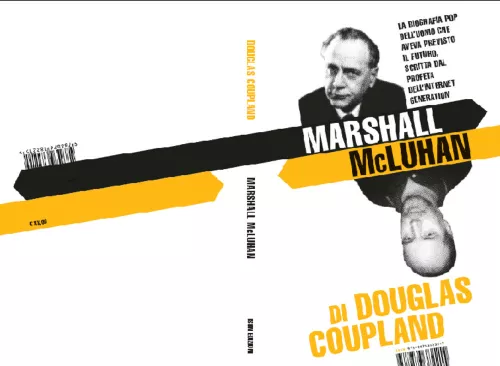

Può darsi che dare un peso eccessivo a informazioni di natura medica non sia la via più appropriata per trarre il bilancio di un’avventura intellettuale, ma è comunque il punto di vista che Douglas Coupland ha deciso di adottare. Del resto, di ottime biografie di Marshall McLuhan - o più confidenzialmente Marshall, come preferisce chiamarlo lo scrittore della Generazione X - ne circolano da tempo un paio. Sfornarne una terza non avrebbe aggiunto molto a una vicenda umana peraltro ricostruibile con accettabile grado di approssimazione ricorrendo alle informazioni disponibili in Rete. Molto meglio dunque concepirne una più informale, per così dire. Un mosaico pop composto di materiali disparati: passi ripresi di sana pianta da Wikipedia, commenti lasciati su YouTube, pagine di Amazon, aforismi, aneddoti, anagrammi, divagazioni, ricordi personali e persino un test per misurare l’ampiezza dei tratti autistici in un individuo adulto. In altre parole, un sovvertimento del genere biografico così come l’abbiamo conosciuto finora, reso possibile dal fatto che oggi, a cent’anni dalla morte di Marshall, disponiamo di fonti alternative ai tradizionali documenti storici. Tomografie a emissioni di positroni, risonanze magnetiche, mappature del genoma e decine di altri strumenti offerti dalla ricerche in campo psico-farmacologico aprono una prospettiva inedita: convertire la biografia in un nuovo tipo di racconto, la patografia.

Lo zampino della biologia

Ecco allora che la vita di artisti e pensatori potrà essere rivisitata intrecciando i fatti nudi e crudi, i documenti e le opinioni con una mappatura delle funzioni cerebrali. Giustappunto ciò che ha inteso fare Douglas Coupland nel suo Marshall McLuhan (Isbn, trad. di Marco Pensante, pp. 199, euro 18), e va osservato che, nel caso in questione, una simile prospettiva appare quanto mai appropriata, poiché “la vita di Marshall ci espone la grandezza del cervello umano in tutte le sue lacune, eccentricità e meraviglie”. All’origine del suo linguaggio astruso, paragonabile al resoconto di un’esperienza psichedelica fornita da un burocrate, potrebbe insomma esserci una mente dal funzionamento bizzarro, irrorata in maniera anomala e sottoposta a ripetuti stress. Lo stesso Marshall, forse proprio a causa delle sue vicissitudini neurologiche, giunse a interessarsi alla teoria degli emisferi cerebrali. Era sedotto dalla sua eleganza e ne discuteva spesso con un medico di Toronto, al quale non sfuggì “la tendenza di Marshall a recepire le parole che si accordavano con le sue teorie e poco altro”. L’amico medico riteneva Marshall una delle persone più lineari che avesse mai incontrato, il che sarebbe coerente - perlomeno stando a quel che sostiene Coupland - con l’eccessivo flusso sanguigno all’emisfero sinistro.

E qui si apre un fronte ulteriore. Marshall era l’epitome del professore distratto. Viveva in un mondo tutto suo. Nel mondo del suo cervello, in pratica. Adorava parlare a senso unico, senza essere interrotto da interlocutori le cui opinioni quasi mai lo incuriosivano. Al tempo stesso evitava come la peste che le sue abitudini quotidiane venissero alterate. Odiava essere spinto o toccato e soffriva di ipersensibilità ai rumori molesti. Per contro, adorava i rituali e i giochi di parole, una propensione riferibile anch’essa alla circuitazioni neurali. L’inclinazione a dissociarsi, a rinchiudersi in uno spazio tutto interiore, unita agli altri tratti caratteriali, autorizza Coupland a ipotizzare che la personalità di Marshall si articolasse entro lo spettro dell’autismo. Ciò non significa che il caso fosse patologico ma soltanto che il cervello presentava aspetti affini a disfunzioni di vario genere, incluse quelle di ordine maniaco-depressivo e schizofrenico.

Lecito domandarsi quale senso possa avere soppesare il pensiero di un uomo assumendo che il suo cervello non abbia tutte le rotelle a posto. La stupefacente preveggenza di certe affermazioni di Marshall risulterebbe in qualche misura inficiata qualora assodassimo una sua insanità mentale? La possibilità che egli fosse affetto dalla sindrome di Asperger renderebbe forse il nostro mondo meno villaggio e meno globale? Certamente no. Ciò nonostante stabilire che Marshall non era semplicemente strano bensì molto strano e che alla fonte di tanta stranezza ci fosse non tanto cosa e come pensava quanto precisi meccanismi biologici, ci costringe a riesaminare sia le ragioni di chi lo denigrava sia gli entusiasmi degli ammiratori.

I suoi eroi erano classici

Marshall era svagato oltremisura e, come sintetizza Coupland con efficacia, “i più anziani interpretavano questa sua svagatezza come arroganza; i più giovani la consideravano una figata”. Alcuni sapientoni arrivarono al punto di definirlo uno stupido, un maestro di analfabetismo. I fan lo elessero invece a profeta e, ripensando a quanto scrisse nel 1962, la sensazione è che a vederci giusto fossero i secondi: “Il mondo è diventato un computer, un cervello elettronico molto simile a quello dei racconti di fantascienza per bambini. E mentre i sensi vanno fuori da noi, il Grande Fratello entra in noi. Così, se non riusciremo a renderci conto di questa dinamica, ci ritroveremo improvvisamente in una fase di terrori panici, assolutamente appropriata a un piccolo mondo di tamburi tribali, di totale interdipendenza e coesistenza imposta dall’alto”. Scrisse questa fedele prefigurazione di Internet quando nemmeno i più alti dirigenti dell’Ibm immaginavano il dilagare di dispositivi quali personal computer e smartphone. Scrisse ciò e altro ancora quando, avendo superato i cinquanta, era ormai “un babbione in giacca a quadri”, un signore di mezza età per nulla attrezzato a calarsi nel ruolo di polo d’attrazione delle feste e dei cocktail cui veniva regolarmente invitato. Gli hippy lo circondavano pronti a pendere dalle sue labbra, e il fatto che si lasciasse assediare da giovinastri dai capelli lunghi indusse a ritenere che li approvasse, che accettasse di fargli da guru, quando invece vedeva in loro la dimostrazione delle sue teorie, la regressione allo stato tribale.

Sebbene i fondatori della rivista “Wired” l’abbiano eletto santo patrono della rivoluzione digitale, egli non pensava che il mondo sarebbe stato migliore grazie alle nuove tecnologie. Tutto il contrario. Marshall era un letterato. Modellò il suo pensiero partendo dell’opera di un oscuro libellista inglese del Cinquecento. Leggeva ripetutamente Finnegan’s Wake di Joyce. Studiava la prospettiva rinascimentale. Erano questi i suoi riferimenti: cose del passato, e non il futuro che descriveva nei suoi libri. Che il distacco del pensatore solitario potesse essere sostituito da un flusso indistinto di link, dallo spazio virtuale della condivisione propria dei social network dove ognuno è Alone together, “da solo in compagnia”, come recita il titolo di un illuminante saggio di Sherry Turkle (in corso di traduzione per Codice edizioni), è un’eventualità che lo disgustava: “Quando le persone si trovano a stretto contatto diventano sempre più selvagge e intolleranti. Il villaggio globale è un luogo di interfacce improbe e situazioni molto irritanti”.

Il futuro di una illusione

Se davvero si vuole andare al fondo del pensiero di Marshall non è alle sue idee che bisogna guardare bensì al cervello con cui le ha partorite. Il cervello è l’idea, si potrebbe parafrasare, e il cervello di Marshall, oltre a vantare uno strano funzionamento, era un cervello che credeva all’inferno con il fervore di un canadese convertitosi al cattolicesimo in giovane età. Era attratto dalla tecnologia e dai suoi perniciosi effetti alla maniera in cui un vero cattolico ha bisogno delle tentazioni del diavolo per fortificare la fede. Similmente ai monaci amanuensi del XV secolo, che non restarono granché impressionati dalla prima Bibbia stampata da Gutenberg, Marshall detestava la televisione, ma si guardò bene dal commettere un analogo errore di sottovalutazione. Quegli uomini di religione dediti alla meticolosa “arte nera” di copiare testi si illusero che la stampa fosse una riproduzione troppo modesta per competere con la preziosità artigianale dei loro libri. Considerando che le persone in grado di leggere erano all’epoca pochissime, l’illusione aveva un suo fondamento. Tuttavia era pur sempre un’illusione, e forse è proprio questo che, a un secolo dalla sua nascita, seguita a insegnarci il cervello di Marshall: non basta disprezzare qualcosa perché questa non abbia un futuro, soprattutto in un mondo interconnesso dove il tempo corre più veloce degli orologi, che peraltro nessuno più usa se non a fini meramente decorativi.

(Pubblicato su “il manifesto” del 25 giugno 2011)