Le lettere di Pasolini

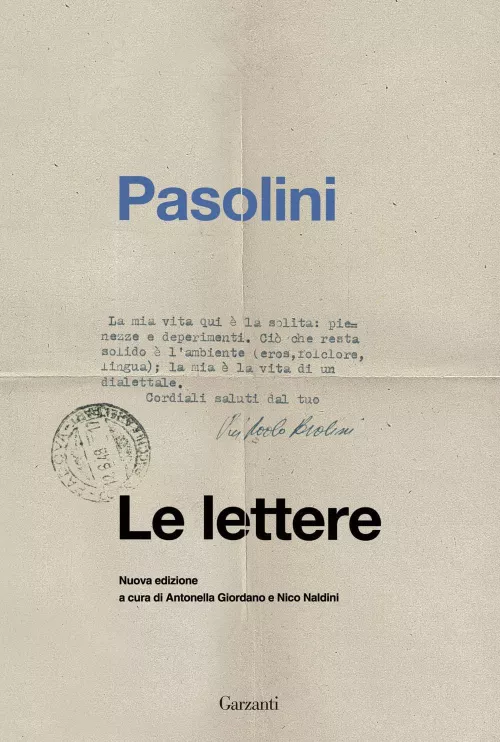

Una nuova edizione Garzanti delle Lettere di Pasolini, che riprende l’edizione Einaudi (1989) curata da Nico Naldini e la integra di nuovi documenti, grazie al lavoro di Antonella Giordano: l’occasione per rivedere lo sviluppo di una intera vita intellettuale e privata. Se si guarda alla mole, e con un conto puramente quantitativo, si capisce già come una vita può essere spalmata su un epistolario: 1450 pagine nel totale, di cui 300 comprendenti le lettere degli anni Quaranta, 600 quelle degli anni Cinquanta, 200 per gli anni Sessanta, e 50 pagine scarse per gli ultimi cinque anni di vita. Impressionante, in effetti: a mano a mano che Pasolini diventa Pasolini, le sue lettere cambiano funzione, si modifica il ritmo, la loro dimensione indica già di per sé un processo biologico e intellettuale.

Cambia la tipologia, cambia il linguaggio, cambiano la “voce”, il timbro. Pasolini ne ha moltissimi di toni da utilizzare, ma con uno sguardo dall’alto, senza scendere ancora nei particolari, li potremmo classificare, e da questi iniziare un percorso dentro un intero mondo privato e culturale, dentro una psicologia che si appoggia su una serie di autoanalisi ferree, capaci di procedere tagliando con una spada da samurai tutti gli ostacoli, costruendosi un sentiero dentro una foresta (come fa a vivere sempre sulla punta di una spada: così gli avrebbe chiesto Contini per alludere alla sua situazione di rischio continuo nell’ultimo periodo friulano).

Proviamo allora a creare delle zone di distinzione, delle aree dentro le quali osservare gli andamenti della vita/opera di un autore che dimostra una coerenza esattissima in ogni momento del suo percorso epistolare, distribuendo i pesi giusti a seconda degli interlocutori e delle situazioni. Gli anni Quaranta: divisi tra Bologna e il Friuli, tra l’epoca della guerra e quella seguente. Pasolini sta saggiando una serie di strategie intellettuali molto ampia. Dichiara di dipingere, invia poesie agli amici, stende rapidi riassunti delle sue letture, consiglia libri o film, e con molta determinazione cosparge nelle lettere le idee che troviamo sia nei suoi primi interventi pubblici (le riviste liceali e universitarie), sia nella tesi che vorrebbe essere dedicata ai pittori contemporanei (Morandi, De Pisis, Carrà) ma che poi, forse anche per la freddezza di Roberto Longhi o per la necessità di chiudere con l’università, diventa un’antologia commentata della poesia pascoliana. Bisogna però distinguere con attenzione due mondi: da una parte quello delle amicizie dei coetanei uomini (Franco Farolfi, innanzitutto, poi Luciano Serra, Fabio Luca Cavazza) dall’altra quello delle interlocutrici femminili, anzi di una interlocutrice femminile, Silvana Mauri, la sorella di Fabio Mauri, la nipote dell’editore Valentino Bompiani, la futura moglie di Ottiero Ottieri.

Una incrinatura sottile divide questi due mondi, anche se poi questa incrinatura si allarga progressivamente, prende l’aspetto di una ferita psichica, viene esposta, commentata, elaborata.

La vita intellettuale, anzitutto. Pasolini non si mette mai alla pari degli altri ma li giudica, li indirizza, li riprende, li corregge. Qui si sente già il tono che dopo quasi quindici anni ritornerà fuori con il piccolo gruppo di “Officina”, del resto collegato alle amicizie dell’adolescenza bolognese. A Fabio Mauri, nel gennaio del 1943, darà precise direttive su come si confeziona la rivista “Il Setaccio”: ci sono cose “orrende”, molto va rivisto, le immagini vanno usate in modo diverso. Lui manda due recensioni (a Bilenchi e Betocchi), due atti critici molto brevi ma già ben fondati.

Pasolini si muove tra la poesia, che invia con abbondanza ai bolognesi, la saggistica, la pittura. Ha molte frecce al suo arco, e conosce bene i bersagli. Cavazza e Farolfi sono i suoi compagni di avventura intellettuale in città, lui sta spesso a Casarsa.

Nel febbraio del 1943 si percepisce un segnale: «La mia vita … non è più serena come una volta. Un continuo turbamento senza immagini e neanche parole mi batte alle tempie e mi oscura». Che manchino le immagini e le parole sembra strano, perché Pasolini non ha mai carenza né delle une né delle altre. Dietro questa mancanza si muove qualcosa. Il primo elemento nuovo viene espresso con il bisogno di proiettare all’esterno tutto quello che fino a questo momento è stato vissuto nella solitudine di un io troppo dedito ad analizzare la propria vita interiore. Pasolini definisce nel passaggio tra i venti e i ventuno anni il superamento di un traguardo. Gli sembra di essere arrivato a un capolinea, la parola “morte” comincia a costellare le lettere. Al tono da giovane ambizioso si sovrappone un atteggiamento di disillusione e di disperazione che di sicuro viene accentuato dalle letture della filosofia esistenzialista. Questo Pasolini-Sisifo ancora non si adegua alla fatica di portare sulle spalle un destino che sta prendendo una strada ormai definita: «Adesso io sono al tavolo e scrivo: sono questi i gesti di me ventunenne, che rimarranno nella storia della mia vita, così orrendamente breve, inclinata verso la MORTE, i gesti della stagione verde e lieta?» (A Farolfi, 4 giugno 1943).

Da una parte Pasolini filosofeggia, dall’altra però si stanno formando alcuni nuclei che poi ritorneranno nei decenni successivi: la vita come insieme finito, la consapevolezza di un tempo invece infinito, la sensazione che il presente venga consumato senza lasciare traccia. Insomma, l’impossibilità di pensare alla propria esistenza come durata: ecco la radice di tutti questi pensieri. Per Pasolini il tempo non è una continuità ma un insieme di situazioni staccate l’una dall’altra, un insieme di frammenti che non riescono a trovare un ordine, a collocarsi in un ordine mentale dove poi poterli ritrovare. Ogni gesto in quanto assoluto si consuma in sé. C’è un’unica via d’uscita a questo tormento, vedere cioè negli altri un motivo di consolazione, proiettare sé verso l’esterno. L’interno è inferno. L’esterno lo sta diventando, ma con un piacere diverso. Pasolini trova nel “fuori” l’infinito che non riesce a trovare in sé: «Ogni gesto che fanno coloro che sono intorno a me è una fitta al cuore: chiede una collocazione nuova nella mia immagine del mondo». Ed è naturale che il pensiero di un amore (carnale) possa essere considerato come soluzione nella ricerca di un rapporto: «Credo molto che una donna veramente amata possa riempire molto del nostro tempo… Il corpo nudo è il più vero, e il suo abbraccio è l’unico ponte che possa essere gettato nell’abisso di solitudine che ci divide l’uno dall’altro».

Se l’esistenza viene bruciata momento per momento, allora non ci può essere nessuna sazietà. La vita è “fame” insaziabile: «Non ho un momento di calma, perché vivo sempre gettato nel futuro» (A Farolfi, 19 giugno 1943). L’essere gettato sappiamo bene da quale radice potrebbe venire, e infatti Pasolini cita esplicitamente la sintesi di Abbagnano sull’esistenzialismo. Ma la diagnosi prende una tonalità particolare. Il futuro in cui lui si sente gettato è un tempo che consuma contemporaneamente l’io che parla e gli oggetti di cui parla: guardando alcuni ragazzi di diciotto anni lui li pensa già invecchiati, esattamente come lui stesso ormai è invecchiato agli occhi di una generazione più adulta. La fame sta prendendo una direzione specifica. Pasolini può benissimo usare queste analisi epistolari per ampliarle ad altri oggetti di attenzione. Qual è la caratteristica della poesia di Pascoli? La fissazione che porta a un rapporto esasperato con la realtà, dalla quale però lo stesso linguaggio crea distanze continue. Dunque il circolo è vizioso, oltre che ermeneutico: ogni parola mi mette in contatto con il mondo, ma ogni parola mi fa sentire la distanza dal mondo. Doppio vincolo, lo stesso che si prova nei confronti della figura materna. Ma dovranno passare alcuni anni prima che Pasolini lo dica esplicitamente, e non a caso attraverso una poesia: Supplica a mia madre.

In questo momento, per lui è importante mantenere separati i due ambiti che sembrano contendersi il significato di un’esistenza proiettata verso il futuro. Con Farolfi può discutere di imprese intellettuali, e impostare addirittura un minisaggio su come si ascolta la musica classica, ma in tasca ha gli inseparabili Quaderni rossi dove sta conducendo un’analisi assidua di quanto avviene in un luogo dove lui solo può accedere. Si prepara il momento di una svolta. Dal punto di vista psichico Pasolini sta scoprendo sotto la luce del Friuli la sua “ombra”, cioè quella parte che corrisponde a un altro io segreto che improvvisamente gli si rivela sotto forma del corpo dei ragazzi friulani. Conciliare questa “ombra” con un io eroico che agisce intellettualmente sarà il tema di tutta la sua esistenza. I ragazzi diventeranno Nisiuti e Bruno in Atti impuri, Iasìs in Amado mio. Sono il corrispondente di quanto Garcia Lorca chiamerà lo spirito del “duende”, cioè un demone che sta sotto la terra e sale in superficie per provocare un movimento scomposto del corpo, quello che poi diventa danza, o roteare del toreador durante la corrida.

Pasolini scopre il suo duende dentro se stesso, nel momento in cui regredisce attraverso il friulano a una condizione di “puer” (“frut” in dialetto, cioè “fructus”) per trovare quel contatto con il mondo che gli è indispensabile. Non è più il contatto intellettuale con gli amici emiliani, che rimangono interlocutori a un livello alto, ma un contatto fisico, carnale, l’unico che gli fa sentire di poter superare l’ostacolo tra lui e gli altri. E di incamminarsi, nello stesso tempo, in un deserto dal quale non uscirà più, e che nel ’68 tradurrà nei fotogrammi più limpidi di Teorema, il film che è anche la sintesi di tutte le maschere della sua personalità, il modo con cui l’ombra si trasforma in corpo passando attraverso il contatto con il sacro. «Io sono entrato in un mondo selvaggio, senza più formule; sono dentro me stesso in una solitudine atroce, inumana, e sempre più m’interno in questo deserto, da cui, volgendomi, rivedo il mondo ridonato alla sua originaria e terribile oggettività» (A Farolfi, 22 agosto 1945).

Il problema rimbalza dalle lettere alla tesi su Pascoli, dalla tesi alle poesie, almeno per tre anni, dal ’43 al ’45. Sarà Gianfranco Contini a darne una diagnosi tecnica quando parlerà di “fissazione narcissica”, cioè di un blocco alla condizione di Narciso, che è la “figura” con cui Pasolini traduce la sua ombra, subito accompagnandola a quella di Cristo, e aggiungendo poi Edipo. Introversione prima, sacrificio ed estroversione poi. Ma non c’è prima e poi, perché tutto avviene contemporaneamente. L’autoaccecamento di Narciso (Edipo) è anche l’attrazione del desiderio verso il corpo nudo di Cristo. E Contini, da parte sua, è un padre benefico che con poche frasi riesce a sbloccare le energie del pensiero, in una incredibile sincronia con il liberarsi delle energie erotiche. Incamminandosi nel deserto (come San Paolo, altra maschera di questo periodo nel racconto Romans), trovandosi nella solitudine “atroce” e inumana di chi si getta nell’anomia (dirà molto più avanti, riprendendo un concetto di Durkheim), Pasolini riesce però anche a scorgere la via di uscita verso il mondo, verso l’incommensurabile infinità dell’altro. In Pascoli, oggetto di tesi con Calcaterra dopo che l’avvicinamento a Longhi si è rivelato difficile («Un farfallino svolazzante nei prati fioriti della più inebriante e inconcreta modernità» ipotizza Longhi con il suo assistente Francesco Arcangeli, quello che lo interrogherà all’esame di Storia dell’arte), in un mondo di regressioni, di visioni, di albe e tramonti, di acque che mormorano come le rogge, Pasolini proietta il suo Friuli, o forse è il contrario: scopre il Friuli perché lo legge in Pascoli.

Il nesso tra omosessualità, narcisismo, ricerca disperata dell’altro, regressione linguistica è ormai una struttura dell’io, uno scheletro psichico. Tale resterà, con variazioni ma con una radice che qui ha il suo terreno naturale.

Gli anni Cinquanta: la fuga a Roma dopo i fatti di Ramuscello e la denuncia fa accelerare tutto. Lo ha preannunciato a Contini, cercando sintonie: l’ultimo stadio del narcisismo è l’indifferenza, il legame con il Friuli è malattia. Casarsa, 23 luglio 1947: “il desiderio di fuggire nel Mare dei Caraibi come mozzo in qualche vascello di pirati ora mi si ripresenta come desiderio di fuggire in una città, nella sua accezione più civile, magari a Venezia, per morirci e proprio come il letterato di Thomas Mann”. Cerca di spiegarlo poi a Farolfi, nel settembre del ’48. Solo a Silvana Mauri riesce a raccontare per esteso (10 febbraio 1950: se dovessi scegliere, la lettera più bella dell’epistolario) perché Roma è il luogo giusto per collocare le sue scelte d’amore, perché solo così può conciliare le due parti di sé, sia il ragazzo buono e onesto sia il “nemico” osservato da fuori, come una cosa esterna: la propria omosessualità. Non si tratta di compiacimento, tantomeno di posa letteraria (il pretesto che ha usato negli interrogatori con i carabinieri, richiamando Gide). Si tratta dell’aspetto originario della sua psiche radicata nel corpo: a tre anni e mezzo a Belluno ha inventato il nome “teta veleta” per riuscire a concepire quel desiderio verso un ragazzo di tredici, «questo nome da feticcio, primordiale, disgustoso e carezzevole».

Questi anni Cinquanta, che occupano il cuore del volume, sono il tempo dell’affermazione, dell’estroversione, della ricerca più importante sotto il profilo scientifico, L’Antologia della poesia dialettale, e poi del lungo, complesso rapporto con Livio Garzanti, prima per Regazzi de vita, poi per le Ceneri, poi per Una vita violenta. Il desiderio ha preso la strada giusta, sia scorrendo come inchiostro sia consentendo la liberazione in un nuovo deserto, dove la solitudine si mette al riparo dello sguardo materno. In questo deserto sono infiniti gli oggetti d’amore, ognuno chiuso nella perfezione di un’esperienza come al solito delimitata, assoluta, tale che possa lasciar subito posto a un’altra.

A metà del decennio inizia l’esperienza di “Officina”, con Leonetti e Roversi (il dialogo in questa edizione si infittisce di molti inediti). Pasolini riprende una posizione carismatica, il successo del primo romanzo lo ha ormai staccato dagli altri. Giacinto Spagnoletti, Vittorio Sereni, e subito dopo Franco Fortini diventano gli interlocutori privilegiati. Ognuno di loro è un tassello con cui comporre un preciso puzzle di rapporti intellettuali, una scacchiera dove muovere i pezzi con abilità. Le questioni private sono ormai chiare, e Pasolini le esplicita in modo netto, quasi schematico. Ha elaborato una chiave di autoanalisi e la fa funzionare: «Semplificando fino alla banalità: io sarei un introvertito, clinicamente “fisso” a una fase narcissica, non dotato cioè di possibilità conoscitive, di oggettivamento, di coscienza storica, insomma. Questo, biologicamente; ma naturalmente non ho mai inteso di indulgere alla natura, e ho finito, così attraverso una drammatica vicenda, interiore o no, col diventare (come tutti mi vanno dicendo) “intelligente” da puramente “sensibile” che ero» (a Spagnoletti, 29 settembre 1953).

La base è ancora quella che gli ha offerto Contini, dieci anni prima, adesso però diventata un “teorema” bio-psichico su cui rilanciare la sua vera posizione di questo decennio: l’interesse per il mondo, per la parte più nascosta e marginale, gli stracci e gli odori di ferro bagnato, la veloce distillazioni dei dialetti nel romanesco/romanzesco (romanzesco nelle strutture linguistiche, non in quelle narrative: «un’imperterrita dichiarazione d’amore procedente per frammenti narrativi» Contini definisce Ragazzi di vita nel ‘55). Un aneddoto nel latino delle origini può diventare un episodio di vita popolare che lui gusta sensualmente, come se avvenisse in borgata, come spiega a Anceschi (24 agosto 1953, anche questa una nuova acquisizione): «questa Italia popolare sempre accoratamente uguale, che non mi sazio mai di “voler capire”, in un continuo alternarmi tra la testimonianza intellettuale (nelle sue mille forme dal documento filologico al neorealismo) e un’immersione diretta, irrazionale in essa».

Se alla fine del periodo friulano Pasolini può accettare il suo “altro” mostruoso e guardarlo negli occhi, ora ha perfettamente strutturato il suo io distribuendo su due livelli la sua vita: un livello in cui la creazione si rovescia interamente sul mondo, abbassando il più possibile la propria prospettiva verso un io-non io, e un livello in cui quel mondo si rovescia completamente in lui, trovando un riscatto espressivo (dialetto, costruzione della frase, schemi metrici, citazioni artistiche: pastiche e manierismo). Fortini coglie nelle Ceneri il dualismo, la struttura oppositiva, la “sineciosi” identificata a livello stilistico. Pasolini gli risponde (10 gennaio 1957) sottolineando che la sua “spinta” verso l’esterno ha come controcanto una “forza-risucchio” che risale a un cattolicesimo preadolescenziale “rimasto nelle latebre”, col quale si spiegano stratificazioni a tendenza decadentistica. E aggiunge: «è il perfetto equivalente della tua tendenza schizoide». Arbasino (22 giugno 1956) viene accusato di “provincialismo” (!) per il fatto che le sue citazioni sono traumi linguistici che però non colpiscono, restano “bossoli vuoti”, non vengono sottoposte a una manipolazione che le renda plastiche, ossessive, fisicamente espressive. “Officina” mostra una vitalità proprio perché le tensioni interne sono sempre sublimate da una strategia di posizionamento verso l’esterno. Pasolini ha fiuto, sa dove deve parare, dove accarezzare e dove colpire (le lettere con Leonetti sono un continuo alternarsi di complimenti e di rimproveri).

La prima lettera del gennaio 1960 è inviata ad Anceschi. Pasolini sottolinea la tendenza pervicacemente borghese e soggettiva della letteratura. Al contrario «il narratore del cinema è, per definizione, per richiesta del pubblico, un narratore di fatti altrui: oggettivo». Ora l’unica soluzione è il naturalismo, il che significa un realismo aggressivo sulla realtà, la riduzione della parola a oggetto, con «la validità assoluta e omologante di una immagine fotografica». Il marxismo (vero) esige una indefessa ricerca tecnica: così Contini viene incalzato da un Benjamin non ancora letto.

Il passaggio al cinema è pronto.

Il 3 dicembre del ’61 Fortini gli scrive tutto l’entusiasmo per Accattone, e capisce subito, prima di altri, che il modello va cercato in Los olvidados di Buñuel. Capisce anche che quel film è la giustificazione dei romanzi morali, cioè la loro verifica “figurale” attraverso una nuova tecnica. Le polemiche più estese del decennio sono quella con Bellocchio e i “Quaderni piacentini” e quella con Cesare Segre, a proposito del saggio su Dante: quest’ultima fondamentale per capire l’operazione che tiene insieme discorso libero indiretto, tecnica cinematografica, espressività, forma “comica” e realistica che si trova nei film come Uccellacci e uccellini (ampiamente discusso con Andrea Carraro della “Pro civitate Christiana”).

Nel dicembre del 1968 manda a Giulia Maria Crespi (che gli ha pochi mesi prima prestato la villona lombarda per Teorema) una lettera che contiene una parabola da far leggere ai suoi figli di fronte al presepio: è in nuce il film che avrebbe dovuto realizzare dopo Salò, con Ninetto ed Eduardo De Filippo, il film comico-utopistico dal titolo Porno-Teo-Kolossal, di cui ci resta una sceneggiatura dettata al magnetofono. Gli anni settanta si interrompono con due lettere che come sempre tengono uniti, con punti di sutura, l’organizzar e il trasumanar. Con Gianni Scalia, confessando di essere “nel vuoto (“da ospedale psichiatrico”) prospetta subito una possibile operazione che li vede uniti sul piano ideologico, con Graziella, la cugina, chiede di organizzargli gli appuntamenti per un giorno di ottobre. Anticipa che andrà a Chia con il fotografo. Dino Pedriali realizza quella sera un servizio fotografico eccezionale, da inserire in quel libro eccezionale che si dovrebbe intitolare Petrolio. L’assassinio, pochi giorni dopo, al rientro da Stoccolma dove gli preparano il terreno per il Nobel, disgiunge per sempre le immagini dalle parole.